Projet De Construction De La Ring Road Bamenda- Kumbo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diversity of Plants Used to Treat Respiratory Diseases in Tubah

International Scholars Journals International Journal of Pharmacy and Pharmacology ISSN: 2326-7267 Vol. 3 (11), pp. 001-008, November, 2012. Available online at www.internationalscholarsjournals.org © International Scholars Journals Author(s) retain the copyright of this article. Full Length Research Paper Diversity of plants used to treat respiratory diseases in Tubah, northwest region, Cameroon D. A. Focho1*, E. A. P. Nkeng2, B. A. Fonge3, A. N. Fongod3, C. N. Muh1, T. W. Ndam1 1 and A. Afegenui 1 Department of Plant Biology, University of Dschang. P. O. Box 67, Dschang, Cameroon. 2 Department of Chemistry, University of Dschang, P. O. Box 63, Dschang, Cameroon. 3 Department of Plant and Animal Sciences, University of Buea, Cameroon. Accepted 17 September, 2012 This study was conducted in Tubah subdivision, Northwest region, Cameroon, aiming at identifying plants used to treat respiratory diseases. A semi-structured questionnaire was used to interview members of the population including traditional healers, herbalists, herb sellers, and other villagers. The plant parts used as well as the modes of preparation and administration were recorded. Fifty four plant species belonging to 51 genera and 33 families were collected and identified by their vernacular and scientific names. The Asteraceae was the most represented family (6 species) followed by the Malvaceae (4 species). The families Asclepiadaceae, Musaceae and Polygonaceae were represented by one species each. The plant part most frequently used to treat respiratory diseases in the study was reported as the leaf. Of the 54 plants studied, 36 have been documented as medicinal plants in Cameroon’s pharmacopoeia. However, only nine of these have been reported to be used in the treatment of respiratory diseases. -

Shelter Cluster Dashboard NWSW052021

Shelter Cluster NW/SW Cameroon Key Figures Individuals Partners Subdivisions Cameroon 03 23,143 assisted 05 Individual Reached Trend Nigeria Furu Awa Ako Misaje Fungom DONGA MANTUNG MENCHUM Nkambe Bum NORD-OUEST Menchum Nwa Valley Wum Ndu Fundong Noni 11% BOYO Nkum Bafut Njinikom Oku Kumbo Belo BUI Mbven of yearly Target Njikwa Akwaya Jakiri MEZAM Babessi Tubah Reached MOMO Mbeggwi Ngie Bamenda 2 Bamenda 3 Ndop Widikum Bamenda 1 Menka NGO KETUNJIA Bali Balikumbat MANYU Santa Batibo Wabane Eyumodjock Upper Bayang LEBIALEM Mamfé Alou OUEST Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fontem Nguti KOUPÉ HNO/HRP 2021 (NW/SW Regions) Toko MANENGOUBA Bangem Mundemba SUD-OUEST NDIAN Konye Tombel 1,351,318 Isangele Dikome value Kumba 2 Ekondo Titi Kombo Kombo PEOPLE OF CONCERN Abedimo Etindi MEME Number of PoC Reached per Subdivision Idabato Kumba 1 Bamuso 1 - 100 Kumba 3 101 - 2,000 LITTORAL 2,001 - 13,000 785,091 Mbongé Muyuka PEOPLE IN NEED West Coast Buéa FAKO Tiko Limbé 2 Limbé 1 221,642 Limbé 3 [ Kilometers PEOPLE TARGETED 0 15 30 *Note : Sources: HNO 2021 PiN includes IDP, Returnees and Host Communi�es The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations Key Achievement Indicators PoC Reached - AGD Breakdouwn 296 # of Households assisted with Children 27% 26% emergency shelter 1,480 Adults 21% 22% # of households assisted with core 3,769 Elderly 2% 2% relief items including prevention of COVID-19 21,618 female male 41 # of households assisted with cash for rental subsidies 41 Households Reached Individuals Reached Cartegories of beneficiaries reported People Reached by region Distribution of Shelter NFI kits integrated with COVID 19 KITS in Matoh town. -

GSJ: Volume 9, Issue 2, February 2021, Online: ISSN 2320-9186

GSJ: Volume 9, Issue 2, February 2021 ISSN 2320-9186 1288 GSJ: Volume 9, Issue 2, February 2021, Online: ISSN 2320-9186 www.globalscientificjournal.com FARMERS COMPETENCE AND CHALLENGES IN FOOD CROP MANAGEMENT IN THE NDOP PLAIN Kometa Sunday Shende and Tafuh Desmond Forbah [email protected] Department of Geography and Planning, Faculty of Arts, The University of Bamenda, Cameroon ABSTRACT Agriculture is one of the sectors with the potentials to enhance people’s standard of living. Severe hunger and poverty affects nearly one billion people around the world and as a result, the demand for food necessitates improvement in planning and management techniques of food crop production. Given that food crop cultivation remains crucial for livelihood sustenance, management techniques by farmers are largely unsustainable. With continuous increase in population, the demand for food crops remains a threat to the community as the inputs of farmers into the farms does not reflect their output in the Ndop Plain. The supply of food crops is becoming unsecured in view of the post-harvest losses incurred by farmers. Farmers Competence in Food Crop Management holds promises to increase food crop production and minimise post harvest losses. This holds that farmers success in food crop management requires a certain level of knowledge, skills, attitudes and experience acquired through formal and informal training. The study intends to investigate farmers’ competence and challenges in food crop management in the Ndop Plain. The study makes use of primary and secondary data collection in which purposive random sampling was used in administering the questionnaires. Primary sources of data collection used in the study include field observation, interview and administration of questionnaires. -

Programming of Public Contracts Awards and Execution for the 2020

PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARDS AND EXECUTION FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK OF DEVOLVED SERVICES AND OF REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES NORTH-WEST REGION 2021 FINANCIAL YEAR SUMMARY OF DATA BASED ON INFORMATION GATHERED Number of No Designation of PO/DPO Amount of Contracts No. page contracts REGIONAL 1 External Services 9 514 047 000 3 6 Bamenda City Council 13 1 391 000 000 4 Boyo Division 9 Belo Council 8 233 156 555 5 10 Fonfuka Council 10 186 760 000 6 11 Fundong Council 8 203 050 000 7 12 Njinikom Council 10 267 760 000 8 TOTAL 36 890 726 555 Bui Division 13 External Services 3 151 484 000 9 14 Elak-Oku Council 6 176 050 000 9 15 Jakiri Council 10 266 600 000 10 16 Kumbo Council 5 188 050 000 11 17 Mbiame Council 6 189 050 000 11 18 Nkor Noni Council 9 253 710 000 12 19 Nkum Council 8 295 760 002 13 TOTAL 47 1 520 704 002 Donga Mantung Division 20 External Services 1 22 000 000 14 21 Ako Council 8 205 128 308 14 22 Misaje Council 9 226 710 000 15 23 Ndu Council 6 191 999 998 16 24 Nkambe Council 14 257 100 000 16 25 Nwa Council 10 274 745 452 18 TOTAL 48 1 177 683 758 Menchum Division 27 Furu Awa Council 4 221 710 000 19 28 Benakuma Council 9 258 760 000 19 29 Wum Council 7 205 735 000 20 30 Zhoa Council 5 184 550 000 21 TOTAL 25 870 755 000 MINMAP/Public Contracts Programming and Monitoring Division Page 1 of 37 SUMMARY OF DATA BASED ON INFORMATION GATHERED Number of No Designation of PO/DPO Amount of Contracts No. -

CAMEROON, FIRST HALFYEAR 2019: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 19 December 2019

CAMEROON, FIRST HALFYEAR 2019: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 19 December 2019 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; incid- ent data: ACLED, 14 December 2019; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 CAMEROON, FIRST HALFYEAR 2019: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 19 DECEMBER 2019 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 206 115 298 Conflict incidents by category 2 Battles 117 74 417 Development of conflict incidents from June 2017 to June 2019 2 Strategic developments 47 0 0 Protests 23 0 0 Methodology 3 Explosions / Remote 10 10 17 Conflict incidents per province 4 violence Riots 5 1 1 Localization of conflict incidents 4 Total 408 200 733 Disclaimer 5 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 14 December 2019). Development of conflict incidents from June 2017 to June 2019 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 14 December 2019). 2 CAMEROON, FIRST HALFYEAR 2019: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 19 DECEMBER 2019 Methodology on what level of detail is reported. Thus, towns may represent the wider region in which an incident occured, or the provincial capital may be used if only the province The data used in this report was collected by the Armed Conflict Location & Event is known. -

CAMEROON, FIRST QUARTER 2020: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 23 June 2020

CAMEROON, FIRST QUARTER 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 23 June 2020 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, 20 June 2020; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 CAMEROON, FIRST QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 23 JUNE 2020 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 162 92 263 Conflict incidents by category 2 Battles 111 50 316 Development of conflict incidents from March 2018 to March 2020 2 Strategic developments 39 0 0 Protests 23 1 1 Methodology 3 Riots 14 4 5 Conflict incidents per province 4 Explosions / Remote 10 7 22 violence Localization of conflict incidents 4 Total 359 154 607 Disclaimer 5 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 20 June 2020). Development of conflict incidents from March 2018 to March 2020 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 20 June 2020). 2 CAMEROON, FIRST QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 23 JUNE 2020 Methodology on what level of detail is reported. Thus, towns may represent the wider region in which an incident occured, or the provincial capital may be used if only the province The data used in this report was collected by the Armed Conflict Location & Event is known. -

Republique Du Cameroun Republic of Cameroon Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND DETAILS DES PROJETS PAR REGION, DEPARTEMENT, CHAPITRE, PROGRAMME ET ACTION OPERATIONS BOOK PER REGION, DIVISION, HEAD, PROGRAMME AND ACTION Exercice/ Financial year : 2017 Région NORD OUEST Region NORTH WEST Département MEZAM Division En Milliers de FCFA In Thousand CFAF Année de Tâches démarrage Localité Montant AE Montant CP Tasks Starting Year Locality Montant AE Montant CP Chapitre/Head MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 07 MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION Bamenda 2: Réhabilitation de la Sous-Préfecture BAMENDA 27 000 27 000 2 017 Bamenda 2: Rehabilitation of the Sub-Divisional Office Santa: Achèvement des travaux de construction de la résidence du Sous- Préfet SANTA 30 000 30 000 2 017 Santa: Completion of the construction of the residence of the DO BAMENDA: Construction de la Résidence du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest BAMENDANKWE 300 000 150 000 2 017 BAMENDA: Construction of the residence of the Governor BAMENDA: Maitrise d'œuvre Construction Résidence du Gouverneur Région du Nord- BAMENDANKWE 24 000 12 000 Ouest 2 017 BAMENDA: Project management of construction work on the residence of the Governor Total Chapitre/Head MINATD 381 000 219 000 Chapitre/Head MINISTERE DE LA JUSTICE 08 MINISTRY OF JUSTICE Palais de Justice de Bali : Travaux de construction BALI 600 000 60 000 2 017 Bali Courthouse : construction works Palais de Justice de Bali : Maîtrise d'oeuvre des travaux -

CAMEROON: NORTH-WEST REGION Humanitarian Access Snapshot August 2021

CAMEROON: NORTH-WEST REGION Humanitarian access snapshot August 2021 Furu-Awa It became more challenging for humanitarian organisations in recent months to safely reach people in need in Cameroon’s North-West region. A rise in non-state armed groups (NSAGs) activities, ongoing military operations, increased criminality, the use of improvised explosive devices (IEDs) and the rainy Ako season have all made humanitarian access more difficult. As a result, food insecurity has increased as humanitarian actors were not able to provide food assistance. Health facilities are running out of drugs and medical supplies and aid workers are at increased risk of crossfire, kidnapping and violent attacks. Misaje Nkambe Fungom Fonfuka IED explosion Mbingo Baptist Hospital Nwa Road with regular Main cities Benakuma Ndu traffic Other Roads Akwaya Road in poor Wum condition and Country boundary Nkum Fundong NSAGs presence Oku but no lockdown Region boundaries Njinikom Kumbo Road affected by Division boundaries Belo NSAG lockdowns Subdivision boundaries Njikwa Bafut Jakiri Noni Mbengwi Mankon Bambui Andek Babessi Nkwen Bambili Ndop Bamenda Balikumbat Widikum Bali Santa N Batibo 0 40 Km The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. 1 Creation date: August 2021 Sources: Acces Working Group, OCHA, WFP. Feedback: [email protected] www.unocha.org https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/north-west-and-south-west-crisis CAMEROON: NORTH-WEST REGION Humanitarian access snapshot August 2021 • In August 2021, four out of the six roads out of Bamenda were affected by NSAG-imposed lockdowns, banning all vehicle • During the rainy season, the road from Bamenda to Bafut and traffic, including humanitarian operations. -

North West Region Minmap

MINMAP NORTH WEST REGION SUMMARY OF DATA BASED ON INFORMATION GATHERED REGIONAL No Designation of PO/DPO Number of contracts Amount of Contracts No. page 1 BAMENDA CITY COUNCIL 2 835 836 376 3 2 EXTERNAL SERVICES 23 1 090 482 000 4 TOTAL 25 1 926 318 376 Boyo Division 3 EXTERNAL SERVICES 4 95 926 000 6 4 BELO COUNCIL 6 253 778 000 6 5 FONFUKA COUNCIL 12 201 778 000 7 6 FUNDONG COUNCIL 13 193 778 000 8 7 NJINIKOM COUNCIL 6 233 778 000 9 TOTAL 41 979 038 000 Bui Division 8 EXTERNAL SERVICES 10 172 900 000 10 9 JAKIRI COUNCIL 8 190 728 000 11 10 KUMBO COUNCIL 4 198 278 000 12 11 MBIAME COUNCIL 6 146 778 000 12 12 NKOR NONI COUNCIL 9 226 808 000 13 13 NKUM COUNCIL 6 73 778 000 14 14 OKU COUNCIL 15 508 778 000 15 TOTAL 58 1 518 048 000 Donga Mantung Division 15 EXTERNAL SERVICES 3 41 535 000 16 16 AKO COUNCIL 11 282 578 000 16 17 MISAJE COUNCIL 8 226 778 000 17 18 NDU COUNCIL 7 196 778 000 18 19 NKAMBE COUNCIL 12 357 778 000 18 20 NWA COUNCIL 6 180 778 000 19 TOTAL 47 1 286 225 000 PUBLIC CONTRACTS PROGRAMMING AND MONITORING DIVISION /MINMAP Page 1 of 35 MINMAP NORTH WEST REGION SUMMARY OF DATA BASED ON INFORMATION GATHERED REGIONAL No Designation of PO/DPO Number of contracts Amount of Contracts No. page Menchum Division 21 EXTERNAL SERVICES 5 66 850 000 20 22 BENAKUMA COUNCIL 5 174 000 000 20 23 WUM COUNCIL 8 246 000 000 21 24 ZHOA COUNCIL 5 204 000 000 22 25 FURU AWA COUNCIL 2 119 000 000 22 TOTAL 25 809 850 000 Mezam Division 26 EXTERNAL SERVICES 4 99 000 000 23 27 BAFUT COUNCIL 7 186 778 000 23 28 BALI COUNCIL 8 207 278 000 24 29 BAMENDA -

Effects of Improved Maize (Zea Mays L.) Varieties on Household Food Security in the North West Region of Cameroon Manu I.N.1, Tarla D.N.2, Chefor G.F.1

Scholarly Journal of Agricultural Science Vol. 4(5), pp. 265-272 May, 2014 Available online at http:// www.scholarly-journals.com/SJAS ISSN 2276-7118 © 2014 Scholarly-Journals Full Length Research Paper Effects of improved maize (Zea mays L.) varieties on household food security in the North West Region of Cameroon Manu I.N.1, Tarla D.N.2, Chefor G.F.1 1Department of Agricultural Extension and Rural Sociology University of Dschang 2Department of Plant Protection, FASA, University of Dschang Accepted 11 May, 2014 This study was carried out from April to September 2013 in the North West Region of Cameroon on the effect of adoption of improved maize varieties (IMVs) on household food security. One hundred and forty farmers were administered semi-structured questionnaires and data was analysed using SPSS. The t-test was used to analyze the 4 pillars of food security as concerns produced maize in adopter and non-adopter households. Socio-economic analysis showed that majority of the sample size were female (50.70%) aged below 50 with an average of 9 members per household. Majority of the respondents were Christians 82.60% had formal education with access to extension services (72.70%). Most farmers depended on household generated income which came mostly from farm activities. Most of the farm sizes were below 2 ha indicating low scale production and low capacity to obtain loans. In the study area, maize was allocated over 60.00% of the farm lands. Three IMVs were identified; Coca white, Kasai and ATP with the latter being the most widely cultivated. -

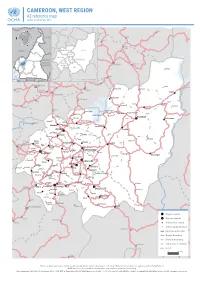

CAMEROON, WEST REGION A3 Reference Map Update of September 2018

CAMEROON, WEST REGION A3 reference map Update of September 2018 Nwa Ndu Benakuma CHAD WUM Nkor Tatum NIGERIA BAMBOUTOS NOUN FUNDONGMIFI MENOUA Elak NKOUNG-KHI CENTRAL H.-P. Njinikom AFRICAN HAUT- KUMBO Mbiame REPUBLIC -NKAM Belo NDÉ Manda Njikwa EQ. Bafut Jakiri GUINEA H.-P. : HAUTS--PLATEAUX GABON CONGO MBENGWI Babessi Nkwen Koula Koutoukpi Mabouo NDOP Andek Mankon Magba BAMENDA Bangourain Balikumbat Bali Foyet Manki II Bangambi Mahoua Batibo Santa Njimom Menfoung Koumengba Koupa Matapit Bamenyam Kouhouat Ngon Njitapon Kourom Kombou FOUMBAN Mévobo Malantouen Balepo Bamendjing Wabane Bagam Babadjou Galim Bati Bafemgha Kouoptamo Bamesso MBOUDA Koutaba Nzindong Batcham Banefo Bangang Bapi Matoufa Alou Fongo- Mancha Baleng -Tongo Bamougoum Foumbot FONTEM Bafou Nkong- Fongo- -Zem -Ndeng Penka- Bansoa BAFOUSSAM -Michel DSCHANG Momo Fotetsa Malânden Tessé Fossang Massangam Batchoum Bamendjou Fondonéra Fokoué BANDJOUN BAHAM Fombap Fomopéa Demdeng Singam Ngwatta Mokot Batié Bayangam Santchou Balé Fondanti Bandja Bangang Fokam Bamengui Mboébo Bangou Ndounko Baboate Balambo Balembo Banka Bamena Maloung Bana Melong Kekem Bapoungué BAFANG BANGANGTÉ Bankondji Batcha Mayakoue Banwa Bakou Bakong Fondjanti Bassamba Komako Koba Bazou Baré Boutcha- Fopwanga Bandounga -Fongam Magna NKONGSAMBA Ndobian Tonga Deuk Region capital Ebone Division capital Nkondjock Manjo Subdivision capital Other populated place Ndikiniméki InternationalBAF borderIA Region boundary DivisionKiiki boundary Nitoukou Subdivision boundary Road Ombessa Bokito Yingui The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. NOTE: In places, the subdivision boundaries may suffer of significant inacurracy. Date of update: 23/09/2018 ● Sources: NGA, OSM, WFP ● Projection: WGS84 Web Mercator ● Scale: 1 / 650 000 (on A3) ● Availlable online on www.humanitarianresponse.info ● www.ocha.un.org. -

A Gift of Nature and the Source of Violent Conflict: Land and Boundary Disputes in the North West Region of Cameroon the Case of Balikumbat and Bafanji

Nova Southeastern University NSUWorks Department of Conflict Resolution Studies Theses CAHSS Theses and Dissertations and Dissertations 1-1-2015 A Gift of aN ture and the Source of Violent Conflict: Land and Boundary Disputes in the North West Region of Cameroon The aC se of BaliKumbat and Bafanji Moise Oneke Arrah [email protected] This document is a product of extensive research conducted at the Nova Southeastern University College of Arts, Humanities, and Social Sciences. For more information on research and degree programs at the NSU College of Arts, Humanities, and Social Sciences, please click here. Follow this and additional works at: https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd Part of the Arts and Humanities Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons Share Feedback About This Item NSUWorks Citation Moise Oneke Arrah. 2015. A Gift of aN ture and the Source of Violent Conflict: Land and Boundary Disputes in the North West Region of Cameroon The Case of BaliKumbat and Bafanji. Doctoral dissertation. Nova Southeastern University. Retrieved from NSUWorks, College of Arts, Humanities and Social Sciences – Department of Conflict Resolution Studies. (109) https://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd/109. This Dissertation is brought to you by the CAHSS Theses and Dissertations at NSUWorks. It has been accepted for inclusion in Department of Conflict Resolution Studies Theses and Dissertations by an authorized administrator of NSUWorks. For more information, please contact [email protected]. A Gift of Nature and the Source of Violent Conflict: Land and Boundary Disputes in the North West Region of Cameroon The Case of BaliKumbat and Bafanji by Moise O.