Opuscula Zoologica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Additions, Deletions and Corrections to An

Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

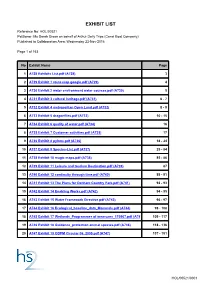

Exhibit List

EXHIBIT LIST Reference No: HOL/00521 Petitioner: Ms Sarah Green on behalf of Arthur Daily Trips (Canal Boat Company) Published to Collaboration Area: Wednesday 23-Nov-2016 Page 1 of 163 No Exhibit Name Page 1 A728 Exhibits List.pdf (A728) 3 2 A729 Exhibit 1 route map google.pdf (A729) 4 3 A730 Exhibit 2 water environment water courses.pdf (A730) 5 4 A731 Exhibit 3 cultural heritage.pdf (A731) 6 - 7 5 A732 Exhibit 4 metropolitan Open Land.pdf (A732) 8 - 9 6 A733 Exhibit 5 dragonflies.pdf (A733) 10 - 15 7 A734 Exhibit 6 quality of water.pdf (A734) 16 8 A735 Exhibit 7 Customer activities.pdf (A735) 17 9 A736 Exhibit 8 pylons.pdf (A736) 18 - 24 10 A737 Exhibit 9 Species-List.pdf (A737) 25 - 84 11 A738 Exhibit 10 magic maps.pdf (A738) 85 - 86 12 A739 Exhibit 11 Leisure and tourism Destination.pdf (A739) 87 13 A740 Exhibit 12 continuity through time.pdf (A740) 88 - 91 14 A741 Exhibit 13 The Plans for Denham Country Park.pdf (A741) 92 - 93 15 A742 Exhibit 14 Enabling Works.pdf (A742) 94 - 95 16 A743 Exhibit 15 Water Framework Directive.pdf (A743) 96 - 97 17 A744 Exhibit 16 Ecological_baseline_data_Mammals.pdf (A744) 98 - 108 18 A745 Exhibit 17 Wetlands_Programmes of measures_170907.pdf (A745) 109 - 117 19 A746 Exhibit 18 Guidance_protection animal species.pdf (A746) 118 - 136 20 A747 Exhibit 19 ODPM Circular 06_2005.pdf (A747) 137 - 151 HOL/00521/0001 EXHIBIT LIST Reference No: HOL/00521 Petitioner: Ms Sarah Green on behalf of Arthur Daily Trips (Canal Boat Company) Published to Collaboration Area: Wednesday 23-Nov-2016 Page 2 of 163 No Exhibit -

Serie B 1997 Vo!. 44 No. 1 Norwegian Journal of Entomology

Serie B 1997 Vo!. 44 No. 1 Norwegian Journal of Entomology Publ ished by Foundation for Nature Research and Cultural Heritage Research Trondheim Fauna norvegica Ser. B Organ for Norsk Entomologisk Forening F Appears with one volume (two issues) annually. tigations of regional interest are also welcome. Appropriate Utkommer med to hefter pr. ar. topics include general and applied (e.g. conservation) ecolo I Editor in chief (Ansvarlig redaktor) gy, morphology, behaviour, zoogeography as well as methodological development. All papers in Fauna norvegica ~ Dr. John O. Solem, Norwegian University of Science and are reviewed by at least two referees. Technology (NTNU), The Museum, N-7004 Trondheim. ( Editorial committee (Redaksjonskomite) FAUNA NORVEGICA Ser. B publishes original new infor mation generally relevan,t to Norwegian entomology. The Ame C. Nilssen, Department of Zoology, Troms0 Museum, journal emphasizes papers which are mainly faunal or zoo N-9006 Troms0, Ame Fjellberg, Gonveien 38, N-3145 ( geographical in scope or content, including check lists, faunal Tj0me, and Knut Rognes, Hav0rnbrautene 7a, N-4040 Madla. lists, type catalogues, regional keys, and fundamental papers Abonnement 1997 having a conservation aspect. Submissions must not have Medlemmer av Norsk Entomologisk Forening (NEF) far been previously published or copyrighted and must not be tidsskriftet fritt tilsendt. Medlemmer av Norsk Ornitologisk published subsequently except in abstract form or by written Forening (NOF) mottar tidsskriftet ved a betale kr. 90. Andre consent of the Managing Editor. ma betale kr. 120. Disse innbetalingene sendes Stiftelsen for Subscription 1997 naturforskning og kulturminneforskning (NINAeNIKU), Members of the Norw. Ent. Soc. (NEF) will r~ceive the journal Tungasletta 2, N-7005 Trondheim. -

FIELD ENTOMOLOGY and FAUNISTICS 3–9 June 2014, Vilnius, Lithuania

SELECTED ABSTRACTS & PAPERS OF THE FIRST BALTIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIELD ENTOMOLOGY AND FAUNISTICS 3–9 June 2014, Vilnius, Lithuania Edukologija Publishers, 2014 Layout by Rasa Labutienė Stonis, Jonas Rimantas [editor in chief]; Hill, Simon Richard; Diškus, Arūnas; Auškalnis, Tomas [edi- torial board]. Selected abstracts and papers of the First Baltic International Conference on Field Entomology and Faunis- tics – Edukologija, Vilnius, 2014. – 124 p. The Conference emphasizes the importance of faunistic research and provides selected or extended abstracts, short communications or full papers from 26 presentations by professors, scientific researchers, graduate, master or doctoral students from nine countries: Italy, Czech Republic, Poland, Lithuania, Latvia, Russia, Canada, USA, Ecuador. Key words: aphidology, biodiversity, Bucculatricidae, Carabidae, Coleoptera, Cossidae, Crysomellidae, Curculionoidea, guava, Hylobius, Gracillariidae, fauna, faunistics, field methods, entomology, Kurtuvėnai Regional Park, leaf-mines, leaf-mining insects, Lepidoptera, Lepidoptera phylogeny, Lithuanian Entomo- logical Society, micro-mounts, Nepticulidae, Tischeriidae, Tortricidae. Published on 18 September 2014 © Edukologija Publishers ISBN 978-9955-20-953-9 Urgent need for increased faunistic research Recent decades have been characterized by faunistics and systematics regaining their significance and now these disciplines are becoming an important area of biological research. One of the most fundamental challenges for mankind of the 21st century -

Yorkshire Union Yorkshire Union the Naturalist Vol

Volume 137 Number 1079 April 2012 Yorkshire Union Yorkshire Union The Naturalist Vol. 137 No. 1079 April 2012 Contents Editorial p1 Dr Roger Key: President of the YNU, 2011-2012 p2 I only wanted to watch the birds John Wint p3 Yorkshire’s Dark Bordered Beauty David Baker p11 On the recent appearance of the Black-bellied Angler in the central North Sea D.E. Whittaker p16 Composition of social groups of Long-finned Pilot Whales which stranded on the Holderness and Lincolnshire coasts in 1982 and 1985 Colin A. Howes p21 Historical notes on the Yorkshire Naturalists’ Union’s first Marine Biology Committee Colin A. Howes p26 Quill mites of the family Syringophilidae parasitic on birds in Yorkshire Barry Nattress p29 A study of the parasitoids of the Horse-chestnut Leaf-miner in a Yorkshire garden Derek Parkinson p34 Greater Wax Moth in Yorkshire* Colin A. Howes p38 Spiders of Rodley Nature Reserve* Richard Wilson p42 A selection of interesting plant galls seen in Yorkshire in 2011 John Newbould p48 Botanical Report for 2011 Phyl Abbott p51 Spider recording in Watsonian Yorkshire during 2011 Richard Wilson p56 Obituaries - Eric Thompson, Donald Henry Smith, Michael J.A. Thompson p67 YNU Excursion Circulars 2012 p72 The Naturalist guide to consistency p77 Calendar of Events 2012 p78 Erratum: p33 Book reviews: p50, 63-65 Letters to the Editors: p15, 60 YNU Notices: p62 An asterisk* indicates a peer-reviewed paper Front cover: Feather mite Analges mucronatus m. Compare this with the quill mites illustrated on p31. Photo: B.Nattress Back cover: Dark-bordered Beauty moths Epione vespertaria (Upper: male, Lower: female). -

Parrotia Persica) Over the Last 3 Million Years

Structures des paléoforêts européennes de la fin du Cénozoïque : apport des interactions plante-insecte Benjamin Adroit To cite this version: Benjamin Adroit. Structures des paléoforêts européennes de la fin du Cénozoïque : apport des in- teractions plante-insecte. Biodiversité et Ecologie. Université Montpellier; Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie (Bonn), 2018. Français. NNT : 2018MONTG008. tel-01815989 HAL Id: tel-01815989 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01815989 Submitted on 14 Jun 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER En EERGP - Écologie, Evolution, Ressources Génétique, Paléobiologie École doctorale GAIA - Biodiversité, Agriculture, Alimentation, Environnement, Terre, Eau Unité de recherche Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier UMR 5554 Structures des paléoforêts Européennes de la fin du Cénozoïque : apport des interactions plante-insecte Présentée par Benjamin ADROIT 0DUV 2018 Sous la direction de Jean-Frédéric TERRAL de l’Université de Montpellier et Torsten WAPPLER de l’Université de Bonn Devant le jury composé de Mme. Brigitte MEYER-BERTHAUD, Directrice de recherche, Université de Montpellier Présidente du jury M. Dieter UHL, apl. Professeur, Senckenberg Research Institute Frankfurt am Main Rapporteur M. -

Distinguishing Agromyzidae (Diptera) Leaf Mines in the Fossil Record

Distinguishing Agromyzidae (Diptera) Leaf Mines in the Fossil Record: New Taxa from the Paleogene of North America and Germany and their Evolutionary Implications Author(s): Isaac S. Winkler, Conrad C. Labandeira, Torsten Wappler, and Peter Wilf Source: Journal of Paleontology, 84(5):935-954. 2010. Published By: The Paleontological Society DOI: http://dx.doi.org/10.1666/09-163.1 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1666/09-163.1 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. J. Paleont., 84(5), 2010, pp. 935–954 Copyright ’ 2010, The Paleontological Society 0022-3360/10/0084-0935$03.00 DISTINGUISHING AGROMYZIDAE (DIPTERA) LEAF MINES IN THE FOSSIL -

The Smaller Moths of Staffordshire Updated and Revised Edition

The Smaller Moths of Staffordshire Updated and Revised Edition D.W. Emley 2014 Staffordshire Biological Recording Scheme Publication No. 22 1 The Smaller Moths of Staffordshire Updated and Revised Edition By D.W. Emley 2014 Staffordshire Biological Recording Scheme Publication No. 22 Published by Staffordshire Ecological Record, Wolseley Bridge, Stafford Copyright © D.W. Emley, 2014 ISBN (online version): 978-1-910434-00-0 Available from : http://www.staffs-ecology.org.uk Front cover : Beautiful Plume Amblyptilia acanthadactyla, Dave Emley Introduction to the up-dated and revised edition ............................................................................................ 1 Acknowledgements ......................................................................................................................................... 2 MICROPTERIGIDAE ...................................................................................................................................... 3 ERIOCRANIIDAE ........................................................................................................................................... 3 NEPTICULIDAE .............................................................................................................................................. 4 OPOSTEGIDAE .............................................................................................................................................. 6 HELIOZELIDAE ............................................................................................................................................. -

Een Nieuwe Mineermot Van Esdoorns in Nederland En België Erik J

Stigmella aceris (Lepidoptera: Nepti- culidae), een nieuwe mineermot van esdoorns in Nederland en België Erik J. van Nieukerken1, Arnold E.P. Nadat de laatste jaren verscheidene mineervlin- Schreurs2, Martien L. van Stiphout3 & 4 ders uit de familie Gracillariidae zich sterk Willem N. Ellis hebben uitgebreid, met als opvallendste voor- 1Nationaal Natuurhistorisch Museum beeld de paardenkastanjemineermot Cameraria Naturalis Postbus 9517 ohridella, is het nu de beurt aan een dwergmi- 2300 RA Leiden neermotje uit de familie Nepticulidae. In 2006 [email protected] werden mijnen van Stigmella aceris plotseling al- 2 gemeen aangetroffen in Limburg, aangrenzend Conventuelenstraat 3 6467 AT Kerkrade Duitsland en Zuid-België op spaanse aak en noorse esdoorn. Later zijn ook de vlinders uitge- 3Christinalaan 48 kweekt. De soort is nieuw voor Nederland en 6061 CZ Posterholt België. De gegevens wijzen op een plotselinge 4Zoölogisch Museum Amsterdam uitbreiding van de soort naar het westen vanuit Sectie Entomologie het oorspronkelijke Midden-Europese versprei- Plantage Middenlaan 64 1018 DH Amsterdam dingsgebied. Vanaf 2003 breidt S. aceris zich ook in Zuid-Engeland sterk uit. Een verklaring voor de uitbreiding is mogelijk de toename van aan- geplante esdoorns en de zachte winters, die de overwinterende vlinders bevoordelen. base.nl/i004504.html). Sindsdien vonden Willem Ellis en Wil- ly en Jurate De Prins de lege mijnen ook in Zuid-België, waarmee een eerdere waarneming uit België is bevestigd. Trefwoorden: bladmineerders, verspreiding, uitbreiding Herkenning areaal, overwintering De mijngangen van S. aceris zijn onmiskenbaar (figuren 1- Inleiding 4): lange gangmijnen gevuld met een groen uitwerpselenspoor dat fraai in boogjes gerangschikt ligt. Als Stigmella aceris (Frey) is een in Europa wijd verbreid mineer- de mijn vers is en de groene rups er nog in zit is hij moeilijk motje, waarvan de rupsen fraaie gangmijnen maken in de te vinden omdat de mijn niet contrasteert met het even groe- bladeren van spaanse aak (Acer campestre) en noorse es- ne blad. -

Remarks on Some Families of Leaf-Mining Microlepidoptera From

ConServaZione habiTaT inverTebraTi 5: 767–781 (2011) Cnbfvr Remarks on some families of leaf-mining Microlepidoptera from central-southern Sardinia, with some ecological considerations ( Lepidoptera: * Nepticulidae, Bucculatricidae, Gracillariidae) Paolo TRIBERTI1, Sonia BRAGGIO2 1c/o Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria 9, I37129 Verona, Italy. Email: [email protected] 2Via Moron 20, I37024 Negrar (VR), Italy. Email: [email protected] *In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada L. & Cerretti P. (eds), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forests network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5: 767–781. ABSTRACT Results of a faunistic study in Sardinia on three families of leaf miners (Microlepidoptera: Nepticulidae, Bucculatricidae and Gracillariidae) are presented. The study areas are located in the south-western and central-eastern parts of the island: the Linas-Oridda-Marganai Regional Park and the Golfo di Orosei and Gennargentu National Park. A total of 27 species are recorded, including 7 new for Sardinia and one (Trifurcula rosmarinella (Chrétien, 1914) (Nepticulidae)) new for Italy. Besides, in the family Nepticulidae the study of two species is still in progress whereas a third one, T. montana Lašt˚uvka Z., Lašt˚uvka A. & van Nieukerken, 2007, was recently described as new for science. In the faunistic list each species is ac- companied by a short comment on distribution and biology. Because of the notable supply of data in these last years, the list of all the species known from Sardinia of these three families is reported together with their hostplants. Particular attention is reserved to the evergreen oak leaf miners and the sampling of the mines of these insects is suggested for monitoring ecological changes. -

Rare Plant Register

1 BSBI RARE PLANT REGISTER Berkshire & South Oxfordshire V.C. 22 MICHAEL J. CRAWLEY FRS UPDATED APRIL 2005 2 Symbols and conventions The Latin binomial (from Stace, 1997) appears on the left of the first line in bold, followed by the authority in Roman font and the English Name in italics. Names on subsequent lines in Roman font are synonyms (including names that appear in Druce’s (1897) or Bowen’s (1964) Flora of Berkshire that are different from the name of the same species in Stace). At the right hand side of the first line is a set of symbols showing - status (if non-native) - growth form - flowering time - trend in abundance (if any) The status is one of three categories: if the plant arrived in Britain after the last ice age without the direct help of humans it is defined as a native, and there is no symbol in this position. If the archaeological or documentary evidence indicates that a plant was brought to Berkshire intentionally of unintentionally by people, then that species is an alien. The alien species are in two categories ● neophytes ○ archaeophytes Neophytes are aliens that were introduced by people in recent times (post-1500 by convention) and for which we typically have precise dates for their first British and first Berkshire records. Neophytes may be naturalized (forming self-replacing populations) or casual (relying on repeated introduction). Archaeophytes are naturalized aliens that were carried about by people in pre-historic times, either intentionally for their utility, or unintentionally as contaminants of crop seeds. Archaeophytes were typically classified as natives in older floras. -

Folkestone and Hythe Birds Tetrad Guide: TR23 P (Capel-Le-Ferne and Folkestone Warren East)

Folkestone and Hythe Birds Tetrad Guide: TR23 P (Capel-le-Ferne and Folkestone Warren East) The cliff-top provides an excellent vantage point for monitoring visual migration and has been well-watched by Dale Gibson, Ian Roberts and others since 1991. The first promontory to the east of the Cliff-top Café is easily accessible and affords fantastic views along the cliffs and over the Warren. The elevated postion can enable eye-level views of arriving raptors which often use air currents over the Warren to gain height before continuing inland. A Rough-legged Buzzard, three Black Kites, three Montagu’s Harriers and numerous Honey Buzzards, Red Kites, Marsh Harriers and Ospreys have been recorded. It is also perfect for watching arriving swifts and hirundines which may pause to feed over the Warren. Alpine Swift has occurred on three occasions and no less than nine Red- rumped Swallows have been logged here. Looking west from near the Cliff-top Café towards Copt Point and Folkestone Looking east from near the Cliff-top Café towards Abbotscliffe The Warren below the Cliff-top Café Looking west from the bottom of the zigzag path Visual passage will also comprise Sky Larks, Starlings, thrushes, wagtails, pipits, finches and buntings in season, whilst scarcities have included Tawny Pipit, Golden Oriole, Serin, Hawfinch and Snow Bunting. Other oddities have included Purple Heron, Short-eared Owl, Little Ringed Plover, Ruff and Ring-necked Parakeet, whilst in June 1992 a Common Rosefinch was seen on the cliff edge. Below the Cliff-top Café there is a zigzag path leading down into the Warren.