Isabelle CARRÉ Ramzy BEDIA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Collection Adultes Et Jeunesse

bibliothèque Marguerite Audoux collection DVD adultes et jeunesse [mise à jour avril 2015] FILMS Héritage / Hiam Abbass, réal. ABB L'iceberg / Bruno Romy, Fiona Gordon, Dominique Abel, réal., scénario ABE Garage / Lenny Abrahamson, réal ABR Jamais sans toi / Aluizio Abranches, réal. ABR Star Trek / J.J. Abrams, réal. ABR SUPER 8 / Jeffrey Jacob Abrams, réal. ABR Y a-t-il un pilote dans l'avion ? / Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, réal., scénario ABR Omar / Hany Abu-Assad, réal. ABU Paradise now / Hany Abu-Assad, réal., scénario ABU Le dernier des fous / Laurent Achard, réal., scénario ACH Le hérisson / Mona Achache, réal., scénario ACH Everyone else / Maren Ade, réal., scénario ADE Bagdad café / Percy Adlon, réal., scénario ADL Bethléem / Yuval Adler, réal., scénario ADL New York Masala / Nikhil Advani, réal. ADV Argo / Ben Affleck, réal., act. AFF Gone baby gone / Ben Affleck, réal. AFF The town / Ben Affleck, réal. AFF L'âge heureux / Philippe Agostini, réal. AGO Le jardin des délices / Silvano Agosti, réal., scénario AGO La influencia / Pedro Aguilera, réal., scénario AGU Le Ciel de Suely / Karim Aïnouz, réal., scénario AIN Golden eighties / Chantal Akerman, réal., scénario AKE Hotel Monterey / Chantal Akerman, réal., scénario AKE Jeanne Dielman 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles / Chantal Akerman, réal., scénario AKE La captive / Chantal Akerman, réal., scénario AKE Les rendez-vous d'Anna / Chantal Akerman, réal., scénario AKE News from home / Chantal Akerman, réal., scénario, voix AKE De l'autre côté / Fatih Akin, réal., scénario AKI Head-on / Fatih Akin, réal, scénario AKI Julie en juillet / Fatih Akin, réal., scénario AKI L'engrenage / Fatih Akin, réal., scénario AKI Solino / Fatih Akin, réal. -

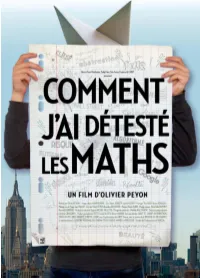

Maths Dp 7 Mise En Page 1 13/09/13 10:53 Page1 Maths Dp 7 Mise En Page 1 13/09/13 10:53 Page2

maths dp 7_Mise en page 1 13/09/13 10:53 Page1 maths dp 7_Mise en page 1 13/09/13 10:53 Page2 Haut et Court Distribution, Zadig Films, Arte France Cinéma et le CNDP PRESSE présentent Rendez-Vous Viviana Andriani et Aurélie Dard Tél. : 01 42 66 36 35 [email protected] www.rv-press.com PROGRAMMATION Martin Bidou et Christelle Oscar Tél. : 01 55 31 27 63/24 [email protected] [email protected] PARTENARIATS MÉDIA ET HORS MÉDIA Marion Tharaud et Martin Granger Tél. : 01 55 31 27 32/52 [email protected] [email protected] DISTRIBUTION Haut et Court Distribution Laurence Petit Tél. : 01 55 31 27 27 2013 - France - 1h43 - Scope SORTIE NATIONALE LE 13 NOVEMBRE Dossier de presse et photos téléchargeables sur www.hautetcourt.com maths dp 7_Mise en page 1 13/09/13 10:53 Page4 SYNOPSIS Les maths vous ont toujours barbé, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées ! On aurait pu se contenter d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle désaffection au moment même où elles dirigent le monde ? À travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont Cédric Villani (médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les maths nous raconte comment les mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire. -

LE MONDE/PAGES<UNE>

www.lemonde.fr er 57e ANNÉE – Nº 17398 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2000 - LUNDI 1 JANVIER 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Le gouvernement est censuré 2000-2001, d’un millénaire à l’autre b Pour fêter l’entrée dans le XXIe siècle, « Le Monde » vous propose un numéro renversant une nouvelle fois b Côté face, toute l’actualité du jour b Côté pile, un bilan de l’an 2000 illustré par Plantu par le Conseil b Une vaste enquête sur les surprises d’hier pour mieux comprendre celles de demain constitutionnel LE CONSEIL constitutionnel a censuré, vendredi 29 décembre, l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il a rejeté, aussi, le transfert d'un reliquat de recettes du tabac sur les comptes de la Sécurité sociale. Le financement des 35 heures est donc remis en question, les deux dispositions étant affectées aux DEUX NUMÉROS EN UN aides à la réduction du temps de travail. En outre, la portée de LE MONDE vous propose deux l'écotaxe, chère aux Verts, est quotidiens en un. Face : le journal du considérablement réduite. C’est jour. Pile : le journal de l’année. En un nouveau revers constitution- renversant ce numéro, vous visiterez nel pour le gouvernement, déjà tous les temps forts de l’an 2000. De privé des baisses de CSG sur les l’explosion d’une nouvelle Intifada au bas salaires qu’il avait prévues décryptage du génome humain, du pour 2001. Le Medef et la droite rebond de la crise de la vache folle à se sont félicités des décisions du notre enquête sur Joanne K. -

COLCOA Short Film Competition Is Open to the Public

The Franco-American Cultural Fund A partnership of: The Directors Guild of America The Motion Picture Association The French Society for Authors, Composers and Music Publishers The Writers Guild of America, West PRESENTS A WEEK OF FRENCH FILM PREMIERES IN HOLLYWOOD APRIL 21 – 28, 2014 With the support of: L’ARP Le CNC The Los Angeles Film and TV Office of The French Embassy Unifrance COLCOA — A BRAND FOR FRENCH CINEMA IN THE US “Is cinema more important than life?” This question, asked with an audience before possible acquisition in Cannes. by François Truffaut – who is celebrated this year at The festival is also popular among producers and agents COLCOA, 30 years after he passed away – has always looking for talent or remake rights. obsessed writers and directors, and remains at the center of Claude Lelouch’s new film, which opens during this 18th But the success of COLCOA can also be explained by annual week of French Film Premieres in Hollywood. its growing media coverage (70 journalists accredited in 2014), which has given the event a national and 18 years is the age of adulthood in France – and the international dimension. COLCOA is now not only a City of Lights, City of Angels, created in 1997 by the platform, but also a brand for the promotion of French Franco-American Cultural Fund and its partners (the cinema in the U.S. DGA, the MPA, la SACEM and the WGA West), has certainly reached maturity : 61 films – a record! – will Even though in 2014, comedies and romances comprise premiere at the Directors Guild of America: 41 features the lion’s share of the program, the selection still reflects and 20 shorts, including 52 films in competition for the the diversity of French cinema, with new and established COLCOA Awards – and 20,000 French cinema lovers writers/directors and talent invited to present their films are expected. -

BS Catalogue Jul 2016

CINEMA FOR ALL BOOKING SCHEME JULY 2016 (Top L-R: Sweet Bean; The Crow's Egg; Aloys; Race; Little Men) (Bottom L-R: Journey to the Shore, Court; Mary is Happy, Mary is Happy; Tangerines; Where to Invade Next) A list of current, new and forthcoming titles available on the Cinema For All Booking Scheme. The Scheme is a service available to Cinema For All Members and Associates and contains a diverse range of titles, both from the UK and across the world. Designed as the cheapest and easiest to use source of non-theatrical screening licenses, the Booking Scheme is tailor made for film societies and community cinemas. Films on the Cinema For All Booking Scheme are offered for a flat rate of £85 with no additional charge or fees, with the exception of titles under the MPLC collection which are issued on a minimum guarantee basis. For more information on the Scheme go to www.cinemaforall.org.uk, contact [email protected] or telephone 0114 221 0314. Cinema For All Unit 411, The Workstation Key for codes on catalogue 15 Paternoster Row DVD = available on DVD Sheffield BR = available on Blu-Ray S1 2BX OC = only available to screen from own copy Tel: 0114 221 0134 [email protected] www.cinemaforall.org.uk Cinema For All is the trading name of the British Federation of Film Societies COMING SOON - AVAILABLE TO BOOK NOW SCREEN TITLE DIR. COUNTRY YR. MIN. GENRE FROM Dra, Fan, Journey to the Shore Kiyoshi Kurosawa JAP 2015 127 01-Jul-16 Rom UK, PSE, USA, Speed Sisters Amber Fares QAT, DNK, 2015 78 Dra, Adv, Doc 08-Jul-16 CAN Com, Dra, -

Booking Scheme Catalogue

(Birdman, 2014) A list of current, new and forthcoming titles available on the Cinema For All Booking Scheme. The scheme contains a diverse range of titles both from the UK and across the world and is a service available to Cinema For All Members and Associates. Designed as the cheapest and easiest to use source of non- theatrical screening licenses the Booking Scheme is tailor made for film societies and community cinemas. Films on the Cinema For All Booking Scheme are offered a flat rate of £85 with no additional charges or fees, with the exception of titles under the MPLC collection which are issued on a minimum guarantee basis. For more information on the scheme go to www.cinemaforall.org.uk, contact [email protected] or telephone 0114 2210314 Cinema For All Key for codes on catalogue Unit 411, The Workstation P = Poster Available 15 Paternoster Row B = Blu-Ray Available Sheffield The Moo Man (2013) S1 2BX BO = Blu-Ray Only Tel: 0114 2210314 OC = Own Copy must be supplied [email protected] www.cinemaforall.org.uk Cinema For All is the trading name of the British Federation of Film Societies Title * Director Country Year Mins Starts Genre 52 Tuesdays Sophie Hyde Australia 2013 105 10/15 Dra, Fam Amy Asif Kapadia UK 2015 120 08/15 Doc Appropriate Behaviour Desiree Akhavan UK 2014 90 TBC Comedy Blind Eskil Vogt Norway 2014 91 07/15 Drama The Connection Cédric Jimenez France 2014 135 07/15 Cri, Thr Eastern Boys Robin Campillo France 2013 124 06/15 Drama Exit Hsiang Chienn Taiwan 2014 90 06/15 Drama South A Girl at my Door -

Guide Films César 2018

Académie des Arts et Techniques du Cinéma GUIDE FILMS CÉSAR 2018 GUIDE DES PERSONNES ET DES FILMS CONCOURANT POUR LES CÉSAR 2018 Ce guide recense les personnes et les films concourant pour les César 2018. Toutes les informations contenues dans ce guide sont compilées à partir des documents édités par les dispositifs grand public de référencement cinéma, les sociétés de production, et le CNC. Elles n’ont comme seul objet que de faciliter le vote des membres de l’Académie. L’APC fait ses meilleurs efforts pour en vérifier l’exactitude, mais ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles informations inexactes contenues dans ce guide. www.academie-cinema.org [email protected] SOMMAIRE SOMMAIRE FICHES DE PRÉSENTATION DES FILMS CONCOURANT POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM ET POUR LES AUTRES CATÉGORIES DE CÉSAR (comprenant pour chaque film la liste des personnes y ayant collaboré et concourant à ce titre pour les César attribués à des personnes) p. 3 à 122 FICHES DE PRÉSENTATION DES FILMS D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE ET DE PRODUCTION FRANÇAISE MINORITAIRE CONCOURANT POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER (comprenant pour chaque film la liste des personnes y ayant collaboré et concourant à ce titre pour les César attribués à des personnes) p. 123 à 129 LISTE DES FILMS CONCOURANT POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER p. 131 à 143 FICHES DE PRÉSENTATION DES FILMS CONCOURANT POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION (LONG MÉTRAGE) OU POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION (COURT MÉTRAGE) p. 145 à 153 FICHES DE PRÉSENTATION DES FILMS CONCOURANT POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE p. -

Paulette-Dossier-De-Presse-Francais

LEGENDE & GAUMONT présentent Un film de JÉRÔME ENRICO BERNADETTE LAFONT CARMEN MAURA DOMINIQUE LAVANANT FRANÇOISE BERTIN Produit par ILAN GOLDMAN Durée : 1h27 SORTIE LE 16 JANVIER 2013 Tous les éléments (dossier de presse, affiche et photos) sont téléchargeables sur le site presse : www.gaumontpresse.fr DISTRIBUTION : RELATIONS PRESSE : GAUMONT AS COMMUNICATION Carole Dourlent & Quentin Becker Sandra Cornevaux & Aurélie Formichella 30 Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly/Seine 11 bis, rue Magellan - 75008 Paris 01 46 43 23 14 / [email protected] Tél. : 01 47 23 00 02 01 46 43 23 06 / [email protected] [email protected] Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, Paulette y voit le signe du destin. Elle décide de se lancer dans la vente de can- nabis. Après tout, pourquoi pas elle ? Paulette était pâtissière autrefois. Son don pour le commerce et ses talents de cuisinière sont autant d’atouts pour trouver des solu- tions originales dans l’exercice de sa nou- velle activité. Mais on ne s’improvise pas dealer ! INTERVIEW DE RÉALISATEUR ET CO SCÉNARISTE Comment est née PAULETTE ? L’histoire ressemble à un conte de fées ! Je donne des cours sur le scénario dans une école de cinéma, l’ESEC, j’y ai monté des ateliers d’écriture et PAULETTE est née dans l’un d’eux. Bianca Olsen, une de mes étudiantes, est tombée sur un fait divers qui nous a marqués : l’histoire d’une vieille dame vivant dans une cité qui se lançait dans le deal de cannabis pour boucler ses fins de mois… J’ai trouvé le point de départ à la fois très fort et très drôle. -

Sortie Nationale Le 4 Octobre 2017

Haut et Court présente Sortie nationale le 4 octobre 2017 2017 – FRANCE – VF – 1h37 – 2:35 – 5.1 Matériel téléchargeable sur www.hautetcourt.com CONTACTS PRESSE Rendez-vous Viviana Andriani et Aurélie Dard Tél. 01 42 66 36 35 [email protected] [email protected] PROGRAMMATION Martin Bidou et Christelle Oscar Tél. : 01 55 31 27 63/24 [email protected] [email protected] PARTENARIATS MÉDIA ET HORS MÉDIA Marion Tharaud et Pierre Landais Tél. : 01 55 31 27 32/52 [email protected] [email protected] ASSOCIATIF – CINÉ-DÉBATS Mathilde Bauer Tél. : 01 55 31 27 43 [email protected] DISTRIBUTION Haut et Court Laurence Petit Tél. : 01 55 31 27 27 [email protected] www.hautetcourt.com 2 SYNOPSIS L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but : défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi chaque jour son destin singulier en un combat universel. 3 À PROPOS DE LATIFA IBN ZIATEN Latifa Ibn Ziaten est née le 1er janvier 1960 à Tétouan, au nord du Maroc, ex- colonie espagnole. Elle passe les 9 premières années de sa vie à Ceuta, enclave espagnole, où sa mère s’est exilée pour épargner à sa famille la honte de son divorce. Sa mère meurt en décembre 1969, Latifa doit revenir à Tétouan avec ses frères et sœurs. -

For Immediate Release the Franco-American Cultural

FOR IMMEDIATE RELEASE THE FRANCO-AMERICAN CULTURAL FUND ANNOUNCES LINE-UP FOR THE 18th ANNUAL CITY OF LIGHTS, CITY OF ANGELS (COLCOA) A WEEK OF FRENCH FILM PREMIERES IN HOLLYWOOD LOS ANGELES, CA, April 1, 2014 –The Franco-American Cultural Fund (FACF) today announced the program for the 18th Annual City of Lights, City of Angels (COLCOA) film festival that will run April 21-28 at the Directors Guild of America in Los Angeles. The festival will present 41 features, including three International Premieres, 17 North American or U.S. Premieres, 16 West Coast Premieres - and 20 new shorts. “COLCOA has become not only a showcase but a brand to promote French films in the US. Diversity remains the main feature of this 18th exclusive competition as it reflects the large spectrum of French creativity, and also because American tastes for foreign films are actually quite varied,” stated François Truffart, COLCOA Executive Producer and Artistic Director. COLCOA will open on April 21st with the North American Premiere of We Love You, You Bastard, the new film directed by Oscar-winner Claude Lelouch, co-written by Lelouch and Valérie Perrin, and starring Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire and Eddy Mitchell. The film is coming to French screens this week (April 2nd). The festival will close on Monday, April 28th with the premieres of two anticipated films, announced the day of the opening. The last film in competition on Sunday, April 27th will be the North American Premiere, three days after its French release, of Quantum Love, a romance written and directed by Lisa Azuelos, starring Sophie Marceau and François Cluzet. -

Une Vie Ailleurs Kinostart

UNE VIE AILLEURS von Olivier Peyon Frankreich 2017, 96 Minuten, F/d, Scope KINOSTART: 18. Mai Verleih Presse LOOK NOW! – 8005 Zürich Prosa Film – Rosa Maino Tel: 044 440 25 44 [email protected] [email protected] – www.looknow.ch office 044 296 80 60 – mobile 079 409 46 04 Synopsis Kurz nach der Scheidung entführte Sylvies Ex-Mann Pablo den gemein- samen Sohn Felipe, der damals fünf Jahre alt war. Vier Jahre später findet Sylvie, die auf der Suche nach ihrem Sohn das Vertrauen in die französi- schen Behörden längst verloren hat, endlich eine Spur von Felipe in Uruguay. Gemeinsam mit Mehdi, einem befreundeten Sozialarbeiter, macht sie sich nach Montevideo auf: sie will ihr Kind zurück! Doch nichts läuft wie geplant: ihrem Kind, liebevoll aufgezogen von seiner Grossmutter und seiner Tante, scheint es in Florida, dem Heimatdorf seines mittlerweile verstorbenen Vaters, an nichts zu fehlen. Sylvie erkennt, dass Felipe ohne sie aufgewachsen ist und dass ihr Leben von nun an anderswo sein wird. INTERVIEW MIT OLIVIER PEYON Wie kam es zu der Idee für den Film? Aus verschiedenen Gründen: Ich hatte Lust, in Argentinien zu drehen, das ich gut kenne, und ich wollte die wahre Geschichte eines meiner Freunde erzählen, der von seinem Vater entführt worden und ein paar Jahre später vom besten Freund (und zukünftigen Ehemann) seiner Mutter «rückentführt» worden war. Seine Geschichte knüpfte an für mich wegweisende Filme an wie PARIS, TEXAS von Wim Wenders, A PERFECT WORLD von Clint Eastwood oder IL LADRO DI BAMBINI von Gianni Amelio. Ich stürzte mich also auf dieses Projekt, doch wie so oft beim Film veränderte es sich gewaltig. -

Maths Dp 7 Mise En Page 1 02/10/13 12:25 Page1 Maths Dp 7 Mise En Page 1 02/10/13 12:25 Page2

maths dp 7_Mise en page 1 02/10/13 12:25 Page1 maths dp 7_Mise en page 1 02/10/13 12:25 Page2 Haut et Court Distribution, Zadig Films, Arte France Cinéma et le CNDP PRESSE présentent Rendez-Vous Viviana Andriani et Aurélie Dard Tél. : 01 42 66 36 35 [email protected] www.rv-press.com PROGRAMMATION Martin Bidou et Christelle Oscar Tél. : 01 55 31 27 63/24 [email protected] [email protected] PARTENARIATS MÉDIA ET HORS MÉDIA Marion Tharaud et Martin Granger Tél. : 01 55 31 27 32/52 [email protected] [email protected] DISTRIBUTION Haut et Court Distribution Laurence Petit Tél. : 01 55 31 27 27 2013 - France - 1h43 - Scope SORTIE NATIONALE LE 27 NOVEMBRE Dossier de presse et photos téléchargeables sur www.hautetcourt.com maths dp 7_Mise en page 1 02/10/13 12:25 Page4 SYNOPSIS Les maths vous ont toujours barbé, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées ! On aurait pu se contenter d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle désaffection au moment même où elles dirigent le monde ? À travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont Cédric Villani (médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les maths nous raconte comment les mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire.