Ferdinando Palasciano (Paolo MONORCHIO)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

28-29-30 Palasciano - Croce Rossa.Qxp 12/07/2007 11.17 Pagina 1

28-29-30 Palasciano - Croce Rossa.qxp 12/07/2007 11.17 Pagina 1 Cultura Un balzo di civiltà: la nascita della Croce Rossa F. Palasciano e N. Pirogov, due Chirurghi precursori della Croce Rossa Camillo De Luca* rima della nascita della Croce Rossa, avvenu- Nobel per la Pace, unico ente ad averne meritati tanti: il ta a Ginevra il 22 agosto del 1864 per meri- primo nel 1901 al suo fondatore Henry Dunant, uno nel to dello svizzero Henry Dunant, il diritto 1917, uno nel 1944 e due nel 1963. internazionale “umanitario” non aveva avuto ancora una giusta collocazione nell’ambito Ferdinando Palasciano nac- delle relazioni internazionali e nessun impul- que il 13 giugno 1815 a Pso era stato dato al miglioramento della sorte dei feriti in Capua (Napoli). Il padre, guerra, la situazione dei quali era veramente disastrosa: Pietro, era nato a Mono- spesso venivano abbandonati sui campi di battaglia per poli (Bari) e, avendo giorni e giorni senza assistenza, esposti alle intemperie. I vinto il concorso di moribondi si lamentavano senza alcun conforto e i feriti segretario comunale, venivano abbandonati anche dagli eserciti amici. si trasferì a Capua, La sanità militare era inadeguata: le statistiche operatorie ove si sposò. evidenziavano una mortalità elevatissima con un minimo Palasciano si laureò del 20% per una semplice amputazione d’avambraccio sino prima in Belle Let- al 100% per un’amputazione di anca. Le amputazioni veni- tere e Filosofia, suc- vano eseguite in grande numero e le ferite suppuravano cessivamente in Ve- quasi tutte. terinaria e nel 1840 L’organico degli eserciti prevedeva abitualmente la presen- in Medicina e Chirur- za di 4 medici ogni due mila soldati combattenti, un nume- gia. -

Earthquakes-Cataogue.Pdf

Due to the collection’s importance, items 1- 285 are offered en bloc for $ 320,000 until March 31st. After that date a price-list will be issued. Items ▪, and A-G are priced as follows: ▪ Bembus P. o. r. A Plinius $ 95,000 B Strabo $ 15,000 C Lucretius $ 5,500 D Leone $ 28,000 E Steno $ 50,000 F Ercker $ 5,000 G Herbinius $ 3,500 PRPH Books LLC 26E 64th Street New York NY 10065 - U.S.A. +1 (646) 370-4657 [email protected] [email protected] www.prphbooks.com On Earthquakes and Volcanoes in old Books It took a long time after the invention of print before modern scientific descriptions of earthquakes and volcanic eruptions came to be published, and an even longer time before the causes of the two types of phenomena were understood and represented with physical models that still underlie our present under- standing of them. Robert Mallet, Irish geophysicist and engineer, in his monumental work on “The great Neapolitan earthquake of 1857” (one of the major seismic catastrophes of Italian history, causing the loss of an estimated 11,000 lives), published in 1862 what we regard today as the first modern description and interpretation of a major earthquake and its effects. But not until the findings of the Lawson Commission on the great 1906 San Francisco earthquake were published nearly a half century later, in 1908, was a plau- sible model of earthquake generation made available, in terms of massive breaking of rocks occurring on geologic faults (the San Andreas fault in this case). -

Carta Dei Servizi Croce Rossa Italiana Comitato Di Napoli 2016

Carta dei Servizi Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli 2016 Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli Prefazione Il duemilasedici rappresenta, per il Comitato di Napoli, un anno molto significativo: sono trascorsi ben 150 Anni dalla sua Fondazione. I suoi primi proficui 150 anni lo rendono il più antico del Sud Italia e tra i primi in Italia. I Volontari napoletani sono protagonisti di un notevole retaggio, considerando il campo di utilizzo che, da sempre, li ha visti impegnati nelle emergenze che hanno colpito, e che colpiscono ancora, il capoluogo Partenopeo. Napoli vanta, inoltre, di aver avuto Ferdinando Palasciano nella Scuola Napoletana di Medicina, uno dei fondatori del Movimento di Croce Rossa, ed ispiratore del Principio di Neutralità. Il duemilasedici è un anno ricco di cambiamenti: il 20 marzo ci sono state le votazioni che hanno posto, per la prima volta, alla guida del Comitato di Napoli un Consiglio Direttivo, largamente riconosciuto in sede di elezioni. Tenendo ben salda la Volontà di chi 150 Anni fa ha dato i natali a questo Comitato, con il nuovo anno, si sono susseguiti, e si susseguiranno, eventi di alto profilo, che porranno dei punti fissi nella storia di questo Comitato. Si ricordano il Pranzo della Solidarietà, attività in partnership con Land Rover Italia, che ha dato la possibilità di sfamare oltre cento “senza fissa dimora”; la I Fiaccolata del nostro Comitato, che ha goduto della partecipazione di oltre settecento tra Volontari e amici, che hanno percorso insieme le strade del centro cittadino e hanno raccolto il consenso delle persone che ci ammiravano sfilare. Il retaggio storico viene ancora sentito come il pilastro fondamentale di questo Comitato. -

Carlo Gallozzi

1 Antonio Citarella Giornata di studi in onore di Carlo Gallozzi S.Maria C.V., 12.11.2016 Organizzata dalla Scuola Media “C.Gallozzi” di S.Maria C.V. Patrocinata da: Comune di S.Maria C.V. Seconda Università Studi Napoli Associazione “F.Palasciano” Salone degli Specchi – Teatro Garibaldi La pubblicazione delle relazioni dei dr. A.Citarella ed A.Renda è stata curata dal prof. Alberto Perconte Licatese – Laboratorio culturale Arianna – sito: www.albertoperconte.it – e.m.: [email protected] - S.Maria C.V. – dicembre 2016 2 Presentazione L’evento di cui sopra rivesta un’importanza di grande rilievo, in quanto per la prima volta nella nostra città è stata trattata la figura del medico chirurgo e scienziato Carlo Gallozzi nei vari campi: biografia, medicina, docenza universitaria, patriottismo.La città di S.Maria C.V. aspettava da un secolo una degna commemorazione non solo per la serietà e la preparazione dei relatori, ma anche per la profondità e l’originalità della documentazione specifica, frutto di pazienti ricerche nelle sedi più accreditate. Il curatore si limita a stilare un breve profilo del dr. Carlo Gallozzi. Carlo Gallozzi di Alberto Perconte Licatese Carlo Gallozzi, nato da Girolamo e da Angela Balestra (la famiglia era originaria di San Germano, od. Cassino), a S.Maria di Capua nel 26.3.1820, in via Perrella, studiò medicina e chirurgia presso l'Università di Napoli, dove ebbe come insigni maestri, Andrea Ippolito e Gennaro Galbiati. Appena ventenne, conseguì la laurea e divenne chirurgo all'ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove si distinse per passione, scienza e perizia, oltre che per dedizione e spirito di cristiana carità. -

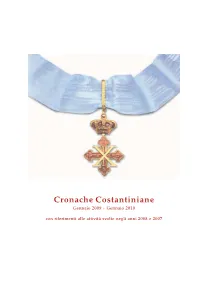

Cronache Costantiniane

Cronache Costantiniane Gennaio 2009 - Gennaio 2010 con riferimenti alle attività svolte negli anni 2008 e 2007 La presente Pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dei Cavalieri Costantiniani: S.E. Ambasciatore Nobile Giuseppe Balboni Acqua Cavaliere di Gran Croce di Grazia Segretario Generale e Delegato per le Marche e l’Umbria Avvocato Prof. Franco Ciufo Cavaliere di Gran Croce di Merito Vice Delegato per il Lazio Avvocato Prof. Antonio Maria Leozappa Commendatore di Merito This pubblication has been realized thanks to the contribution of the following Constantinian Knights: HE Ambassador Sir Giuseppe Balboni Acqua Knight of Grand Cross of Grace Secretary General and Delegate for Marche and Umbria Regions Prof. Franco Ciufo, Lawyer Knight of Grand Cross of Merit Vice Delegate for Latium Region Prof. Antonio Maria Leozappa, Lawyer Commander of Merit Editoriale A tre anni di distanza dall’ultimo bollettino ufficiale, le Cronache Costantiniane riprendono la loro testimonianza delle iniziative dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. E’ un’illustrazione di opere, attività, realizzazioni ed anche di propositi, con immagini fotografiche che talvolta esprimono, con maggiore efficacia dello scritto, il significato profondo dell’azione svolta. Il nuovo Gran Maestro del Sacro Ordine, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro che è l’ispiratrice dell’azione umanitaria dell’Ordine, hanno indicato con forme rinnovate, adeguate ai tempi odierni, le tradizionali linee direttrici per il perseguimento delle finalità dell’Ordine. Le Cronache Costantiniane assicurano un’informazione ampia delle principali attività del Gran Magistero dell’Ordine fornendo anche un compendio delle comunicazioni provenienti dalle Delegazioni, non solo italiane, sulle iniziative promosse in sede locale.