Etwas Über Die Grenzen Am Calanda

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer

475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

A Hydrographic Approach to the Alps

• • 330 A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS • • • PART III BY E. CODDINGTON SUB-SYSTEMS OF (ADRIATIC .W. NORTH SEA] BASIC SYSTEM ' • HIS is the only Basic System whose watershed does not penetrate beyond the Alps, so it is immaterial whether it be traced·from W. to E. as [Adriatic .w. North Sea], or from E. toW. as [North Sea . w. Adriatic]. The Basic Watershed, which also answers to the title [Po ~ w. Rhine], is short arid for purposes of practical convenience scarcely requires subdivision, but the distinction between the Aar basin (actually Reuss, and Limmat) and that of the Rhine itself, is of too great significance to be overlooked, to say nothing of the magnitude and importance of the Major Branch System involved. This gives two Basic Sections of very unequal dimensions, but the ., Alps being of natural origin cannot be expected to fall into more or less equal com partments. Two rather less unbalanced sections could be obtained by differentiating Ticino.- and Adda-drainage on the Po-side, but this would exhibit both hydrographic and Alpine inferiority. (1) BASIC SECTION SYSTEM (Po .W. AAR]. This System happens to be synonymous with (Po .w. Reuss] and with [Ticino .w. Reuss]. · The Watershed From .Wyttenwasserstock (E) the Basic Watershed runs generally E.N.E. to the Hiihnerstock, Passo Cavanna, Pizzo Luceridro, St. Gotthard Pass, and Pizzo Centrale; thence S.E. to the Giubing and Unteralp Pass, and finally E.N.E., to end in the otherwise not very notable Piz Alv .1 Offshoot in the Po ( Ticino) basin A spur runs W.S.W. -

On the Trails of Josias Braun-Blanquet II: First Results from the 12Th EDGG Field Workshop Studying the Dry Grasslands of the Inneralpine Dry Valleys of Switzerland

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/339146186 On the trails of Josias Braun-Blanquet II: First results from the 12th EDGG Field Workshop studying the dry grasslands of the inneralpine dry valleys of Switzerland Article · March 2020 DOI: 10.21570/EDGG.PG.45.59-88 CITATIONS READS 0 252 15 authors, including: Jürgen Dengler Riccardo Guarino Zurich University of Applied Sciences Università degli Studi di Palermo 527 PUBLICATIONS 6,992 CITATIONS 269 PUBLICATIONS 1,621 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Ivan Moysiyenko Denys Vynokurov Kherson State University National Academy of Sciences of Ukraine 145 PUBLICATIONS 591 CITATIONS 58 PUBLICATIONS 98 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Emerald network of Ukraine, the shadow list View project Replacement Habitats on Green Roof to improve Biodiversity (ground-nesting birds, insects, spiders and plant diversity) View project All content following this page was uploaded by Jürgen Dengler on 05 March 2020. The user has requested enhancement of the downloaded file. 59 Palaearctic Grasslands 45 ( March 2020) DOI: 10.21570/EDGG.PG.45.59-88 Scientific Report On the trails of Josias Braun-Blanquet II: First results from the 12th EDGG Field Workshop studying the dry grasslands of the inneralpine dry valleys of Switzerland Jürgen Dengler1,2,3 *, Riccardo Guarino4 , Ivan Moysiyenko5 , Denys Vynokurov6,7 , Steffen Boch8 , Beata Cykowska-Marzencka9 , Manuel Babbi1, Chiara Catalano10 , Stefan Eggenberg11 , Jamyra Gehler1, Martina 12 13 14 15 1,16 Monigatti , Jonathan Pachlatko , Susanne Riedel , Wolfgang Willner & Iwona Dembicz 1Vegetation Ecology, Institute of Natural Resource Sciences (IUNR), Zurich 10Urban Ecosystem Design, Institute of Natural Resource Sciences (IUNR), University of Applied Sciences (ZHAW), Grüentalstr. -

478 How to Balance Forestry and Biodiversity Conservation

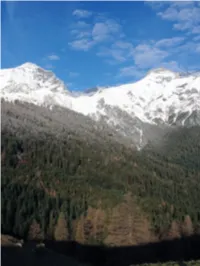

How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe 478 Tamins – Forest management and the woods of a municipality in Switzerland M. Cathomen¹, M. Vanoni² C 23 ¹ Forest operation manager of Tamins, Tamins, Switzerland ² Division manager in protection forest and forest ecology, Office for forest and natural hazards Chur, Switzerland Location and overview mountain. The Kunkels Pass (1357 m a.s.l.) leads to Vättis in the municipality of Pfäfers in the canton of The municipality of Tamins is located in the Chur St. Gallen. The population of Tamins is around Rhine Valley in the canton of Grisons, Switzerland. 1200. Of the total area of 4084 ha, about 2100 ha is The village of Tamins (662 m a.s.l.) lies between the covered by forest. Large areas of the forest area are towns of Chur and Flims at the foot of the Calanda unproductive, but around 1400 ha is managed. The Switzerland Legend Municipal boundary of Tamins Forest enterprise Tamins N km 0 0,5 1 2 3 4 5 Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, N Robinson, NCEAS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, Esri, Airbus DS, Sources: the GIS User Community © OpenStreetMap contributors, and FAO, NOAA, USGS, Esri, HERE, Garmin, GIS user community; Sources: Intermap and the < Fig. C 23.1. Subalpine forest dominated by Norway spruce and European larch. The steep mountains range up to 3247 m a.s.l. and show a very representative mountain forest in Switzerland with a high topographical diversity and a complex and costly management situation (Photo: Mattiu Cathomen). -

Flurnamen Der Gemeinde Untervaz

Beiträge zur Untervazer Dorfgeschichte Nr. 1 Flurnamen derderder Gemeinde Untervaz gesammelt von Kaspar Joos Herausgegeben vom Untervazer Burgenverein 1998 - 2 - Gewidmet in Dankbarkeit Minara Mamma Auflage: 300 Exemplare Verkaufspreis: Fr. 30.-- Druck: Sulser + Co, Pfistergasse 3 7000 Chur Bearbeitung: Kaspar Joos-Wey, Ulmgasse 4 7204 Untervaz Herausgeber: Untervazer Burgenverein 7204 Untervaz - 3 - Zur Einführung Tiefgreifende Veränderungen in unserer Gemeinde führen dazu, dass viele alte Flurnamen in Vergessenheit geraten oder deren Kenntnisse abhanden kommen. Flurnamen sind die "versteinerte" Kultur und Geschichte einer Landschaft und gehören zum kostbaren geistigen Erbe unserer Gemeinde. Sie sind Teil unserer Heimat und sie sind äusserst bedroht. .....in jener Nacht jedenfalls begriff ich, dass all die bedrohten Dinge zum Sinngefüge vergangenen Lebens gehören, sie hatten Ausdauer ermöglicht, das Unglück gemildert, Freude zugelassen, die durften nicht abhanden kommen, sich spurlos in Säure auflösen, denn dieses vergangene Leben hatte einen Anspruch darauf, vor restloser Vergessenheit bewahrt zu werden. Warum? Weil es unser Leben vorbereitet hatte. Weil wir ihm alle nötigen Erfahrungen verdanken, auch die betäubendste Erfahrung: Vergänglichkeit. Gegen den Schmerz um die verlorene Zeit gibt es nur das eine Mittel: ihr einen Sinn zuzuerkennen..... (Siegfried Lenz) Vorliegender Versuch einer Materialiensammlung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit zahlreichen Mängeln behaftet. Wegen der Kosten wurde auf Fotos und die Angabe der Koordinaten verzichtet. Die den Namen beigefügten Jahreszahlen bezeichnen das Jahr der Erwähnung in Urkunden, Protokollen, Akten, Literatur etc. Diese dienen zur Erklärung der damaligen Schreibweise. Die einfache Gliederung der Namen-Liste in drei Kolonnen (Flurname / Erwähnungsjahr / Lage) hatte zur Folge, dass die Ortsangaben nicht immer ausführlich und genügend exakt angegeben werden konnten. -

Social Representations of Natural Hazard Risk in Swiss Mountain Regions

Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 16 November 2018 doi:10.20944/preprints201811.0410.v1 Peer-reviewed version available at Geosciences 2018, 9, 2; doi:10.3390/geosciences9010002 Article Social Representations of Natural Hazard Risk in Swiss Mountain Regions Elisabeth Maidl 1, Matthias Buchecker 2 1 Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL; [email protected] 2 Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +41-44-739-2497 Abstract: The term “risk” is connoted with divergent meanings in natural hazard risk research and the practice of risk management. Whilst the technical definition is accurately defined, in practice, the term “risk” is often synonymously used with “danger”. Considering this divergence as a deficiency, risk communication often aims to correct laypersons’ understanding. We suggest in reference to Breakwell (2001) to treat the variety of meanings as a resource for risk communication strategies instead. However, there is no investigation so far, of what laypersons’ meanings of risk actually comprise. To address this gap, we examine the meanings of risk applying a social representations approach (Moscovici, 2001) in a qualitative case study design. Results of the study among inhabitants of Swiss mountain villages show that differences in meanings were found according to hazard experience and community size. We found commonly shared core representations, and single peripheral ones. We conclude with suggestions on how to make usage of the knowledge on SR in risk communication. Keywords: social representations; natural hazard risk; qualitative risk research; risk communication; Alpine hazards; risk management 1. -

Italian Alps S

TECTONICS, VOL. 15, NO. 5, PAGES 1036-1064, OCTOBER 1996 Geophysical-geological transect and tectonic evolution of the Swiss-Italian Alps S. M. Schmid,10. A. Pfiffner,2 N. Froitzheim,1 G. Sch6nborn,3 and E. Kissling4 Abstract. A complete Alpine cross section inte- relatively strong lower crust and detachmentbetween grates numerous seismicreflection and refraction pro- upper and lower crust. files, across and along strike, with published and new field data. The deepest parts of the profile are con- strained by geophysicaldata only, while structural fea- Introduction tures at intermediate levelsare largely depicted accord- ing to the resultsof three-dimensionalmodels making Plate 1 integrates geophysicaland geologicaldata useof seismicand field geologicaldata. The geometryof into one singlecross section acrossthe easternCentral the highest structural levels is constrainedby classical Alps from the Molasse foredeep to the South Alpine along-strikeprojections of field data parallel to the pro- thrust belt. The N-S section follows grid line 755 of nounced easterly axial dip of all tectonic units. Because the Swisstopographic map (exceptfor a southernmost the transect is placed closeto the westernerosional mar- part near Milano, see Figure i and inset of Plate 1). gin of the Austroalpinenappes of the Eastern Alps, it As drawn, there is a marked difference between the tec- contains all the major tectonic units of the Alps. A tonic style of the shallower levels and that of the lower model for the tectonic evolution along the transect is crustal levels. This difference in style is only partly real. proposedin the form of scaledand area-balancedprofile The wedgingof the lower crust stronglycontrasts with sketches.Shortening within the Austroalpinenappes is the piling up and refolding of thin flakesof mostly up- testimonyof a separateCretaceous-age orogenic event. -

A Bird's Eye View of Geology

High Above the Alps A Bird’s Eye View of Geology Kurt Stüwe and Ruedi Homberger Weishaupt Publishing Krems Linz Wachau Melk Munich Vienna Bratislava VOGES BLACKK FOREST Chiemsee Salzburg Kempten Lake Neusiedl Lake Constance Salzkammergut Schneeberg Berchtesgadener Alps Hochschwab Wilder Kaiser Dachstein Liezen Allgäu Alps Watzmann Zurich Karwendel Leoben Budapest Zell am See Innsbruck Lower Tauern JURA Lechtal Alps Großglockner Graz Hohe Tauern Neuchâtel Bern Napf Brenner Glarus Alps Saualpe Chur Davos Ötztaler A Rhine Alps Lienz Balaton UR Arosa Koralpe J Klagenfurt Meran Carnic Alps Fribourg Alps Maribor Eiger Lukmanier Pass Dolomites Bernese Oberland Bolzano Karavanke Pohorje Lepontine Julian Alps Steiner Alps D. Morcles Ticino Piz Bernina Bergell Tagliamento JURA High Savoy Geneva Rhone Simplon Pass Adamello Bergamo Alps Belluno Valais Alps Adige Udine Mt. Blanc Piave Mte. Rosa Aosta Valley Lake Como Zagreb Lago Maggiore Bauges Massif Triest Gran Paradiso Milan Padua Lake Garda Venice Grenoble D Krk IN A Vercors La Meije Turin RID ES MASSIF CENTRAL Ecrin M. Briancon Dauphiné Alps Monviso APENNINES ADRIA DI Bologna NA Gap RID ES Cuneo Maritime Alps Genoa APENNINES Argentera Zadar Massif D Durance INARDES Avignon I Verdon APENNINES 2 Nice Pisa Krems Linz Wachau Melk Munich Vienna Bratislava VOGES BLACKK FOREST Chiemsee Salzburg Kempten Lake Neusiedl Lake Constance Salzkammergut Schneeberg Berchtesgadener Alps Hochschwab Wilder Kaiser Dachstein Liezen Allgäu Alps Watzmann Zurich Karwendel Leoben Budapest Zell am See Innsbruck Lower Tauern JURA Lechtal Alps Großglockner Graz Hohe Tauern Neuchâtel Bern Napf Brenner Glarus Alps Saualpe Chur Davos Ötztaler A Rhine Alps Lienz Balaton UR Arosa Koralpe J Klagenfurt Meran Carnic Alps Fribourg Alps Maribor Eiger Lukmanier Pass Dolomites Bernese Oberland Bolzano Karavanke Pohorje Lepontine Julian Alps Steiner Alps D. -

Chloritoid Composition and Formation in the Eastern Central Alps : a Comparison Between Penninic and Helvetic Occurrences

Chloritoid composition and formation in the eastern Central Alps : a comparison between Penninic and Helvetic occurrences Autor(en): Rahn, Meinert K. / Steinmann, Marc / Frey, Martin Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen = Bulletin suisse de minéralogie et pétrographie Band (Jahr): 82 (2002) Heft 2: Diagenesis and Low-Grade Metamorphism PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-62373 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch SCHWEIZ. MINERAL. PETROGR. MITT. 82, 409-426,2002 Chloritoid composition and formation in the eastern Central Alps: a comparison between Penninic and Helvetic occurrences by Meinert K. -

1995-Wanderrouten Am Calanda

Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 1995 Wanderrouten am Calanda Email: [email protected]. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. 1995 Wanderrouten am Calanda Hanspeter Gansner Kopie aus: Gansner Hanspeter: Wanderführer Graubünden. 288 Seiten, Terra Grischuna Verlag Chur 1995. Seite 39-42 Untervaz 564 m. Dorf am Fusse des Calanda. Von der Station RhB aus 1/2 Std. (Postkurse). In der Umgebung die Ruinen Neuenburg und Rappenstein. Jägeri-Pizalun-Mastrils oder Pfäfers-Bad Ragaz Vom oberen Dorf aus Alpweg rechts (Wegweiser) oder Fussweg über Padnal (ehem. Walsersiedlung) zum Chäppeli Pt. 805. Weiter aufwärts in nordwestlicher Richtung markierter Fussweg bis Jägeri (3 Std.). Von hier aus zum Aussichtsgipfe1 Pizalun (3/4 Std.). Abstieg durchs St. Margrethental-Furggels nach Pfäfers (1 1/2 Std.). Postkurs nach Bad Ragaz, SBB. Fussweg (3/4 Std.). Calanda von Kunkels aus Brida-Vazeralp-Calandahütte oder Alp Maton-St. Margrethental Vom oberen Dorf (Wegweiser) dem Weg rechts folgen bis zur ersten Abzweigung links (Wegweiser) und durch den Wald aufwärts über Payols nach Brida (1420 m (3 Std.). a) Von hier aus unterer Höhenweg südwärts über das Val Cosenz Pt. 1517 zur Vazer Alp (1 1/2 Std.). b) Von Brida aus Fortsetzung des Aufstieges bis Hirzenboden 1622 m, dann über den Grat zur Alp Maton 1757 m (1 1/2 Std.) und Abstieg ins St. Margrethental. Abkürzung nach Pfäfers, (1 1/2 Std.). Postkurs nach Bad Ragaz SBB. c) Vom Hirzenboden weiter zu den Stallungen der Alp Salaz 1788 m (4 1/2 Std. -

Calfeisental St. Martin

Wandervorschläge Legende Piz Sardona 3055m 1 Porta Romana, den Römern auf der Spur Aussichtspunkt Schöne Wanderung entlang der Portaser-Weinberge via die Porta Romana, der UNESCO-Welterbe früheren römischen Heer- und Handelsstrasse. Unterwegs kommt man auch Burgruine Tektonikarena Sardona bei der Burgruine Wartenstein und der auf einem Felsen gebauten Kapelle St.Georg vorbei. Museum / Kultur Route: Pfäfers – Burg – Fluppe – Bad Ragaz Camping Start: Dorfzentrum (Klinik) Pfäfers Wanderzeit: 1 Stunde Gondelbahn 2 Traumhaftes Panorama auf dem Pizalun Höchster Punkt Ringelspitz Leichte Tour ab Pfäfers oder St. Margrethenberg zum herrlichen Aussichts- Infostelle 3247m SAC Sardona punkt Pizalun. Schönes Panorama von der neuen Aussichtsplattform in die umliegende Bergwelt wie Pizol, Churfirsten, Gonzen, Falknis und die nahen Restaurant Bündner Berge. Ihnen zu Füssen liegen die Bündner Herrschaft und das Rheintal. Unterkunft Route: Pfäfers – St. Margrethenberg (Tristeli) – Pizalun – Jägeri – Fürggli – Feuerstelle Tristeli Plattensee i Start: Dorfzentrum (Klinik) Pfäfers oder Post St. Margrethenberg Nordic Walking 2319m Wanderzeit: 3 Stunden ab Pfäfers, 2 Stunden ab St.Margrethenberg Spielplatz 3 Natur pur auf dem Kunkelspass Tennisplatz Über den Kunkelspass gingen schon die Römer. So konnten sie das sumpfige Rheingebiet umgehen. In südlicher Richtung von Vättis aus führt die Kunkels- Langlaufloipe Calanda strasse am Görbsbach entlang und durch blumenreiche Wiesen und schattige 2805m Waldstücke. Nach dem Kunkelsdörfli geht’s in weiten Kehren durch den Bu- Nachtskifahren SAC Ringelspitz chenwald auf den Kunkelspass hinauf. Schneeschuhlaufen Route: Vättis – Kunkelsdörli (Eggwald) – Kunkelspass Start: Dorfzentrum Vättis Skilift 4 Wanderzeit: 2 Stunden Skitouren Kunkelspass 4 Alprundtour Walsersiedlung St. Martin 1357m St. Martin Winterwandern Am hinteren Ende des Stausees Gigerwald liegt die Walsersiedlung St. Martin, Calfeisental 1350m die ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Calfeisental ist. -

1961-Der Kunkelspass

Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 1961 Der Kunkelspass Email: [email protected] . Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini . - 2 - 1961 Der Kunkelspass Fritz Lendi in: Bündner Jahrbuch 1961. Seite 11-16. - 3 - Aus der Geschichte eines einstmals wichtigen bündnerischen Grenzüberganges. Der Kunkelspass von Fritz Lendi, Bad Ragaz S. 11: Nach dem Bau der guten Strasse von Feldkirch über Luzisteig nach Chur in den Jahren 1782 bis 1785 und vor allem auch nach der Entsumpfung des Rheintals kam dem Kunkelspass (1357 m) nicht mehr jene Bedeutung zu wie in früheren Jahrhunderten. Trotz der Strassen im Tale des Rheins und der Eisenbahn herrschte jedoch noch vor wenigen Jahrzehnten ein reger Verkehr über den Kunkels zwischen dem bündnerischen Tamins und dem sanktgallischen Vättis. Die Vättner besorgten nämlich ihre Einkäufe fast ausschliesslich in Tamins, wo sie auch ihr Korn mahlen liessen. Und es heisst, dass seinerzeit ein Taminser Lädelibesitzer den Vättnern sein stattliches Vermögen zu verdanken hatte. Aus diesem Verkehr zwischen dem reformierten Tamins und dem katholischen Vättis wuchs gar manche schöne Freundschaft heraus, die bis auf den heutigen Tag bestehen blieb. Wir setzen als bekannt voraus, dass der Kunkelspass in militärischer Hinsicht ausserordentlich wichtig ist. Sonst aber - seit das Postauto Vättis den übrigen Taminataler Dörfern und Bad Ragaz mit seiner Bahnstation näher gebracht hat - dürfte der Kunkels als Pass sozusagen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken sein. Aber heute noch wird er von Touristen viel begangen, bietet er doch geradezu ein Füllhorn landschaftlicher Reize.