Haute-Savoie)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

Taninges SOMMAIRE

ANNuaire des associations 2017/2018 Commune de Taninges SOMMAIRE loisirs/échanges SCOLAIRE/ Périscolaire amicales • VIVRE EN MONTAGNES DU GIFFRE....p 7 • AMIS QUAD’MENT VOTRE....p 7 • CLAP JACQUEMARD....p 14 sport • AMICALE DES SAPEURS POMPIERS....p 2 • ASSOCIATION DE CHASSE....p 8 • FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS • AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE....p 2 • LA bROUETTE ET LE PANIER....p 8 D’ÉLÈVES (F.C.P.E.)....p 15 • A.T.S. SPORT....p 19 • ASSOCIATION DES ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES • CLUb DES AMIS DU PIC....p 9 • FSE DU COLLÈGE DE TANINGES....p 15 • ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS....p 19 ET AMIS DE MÉLAN....p 3 • DU GOUDRON ET DES PLUMES....p 9 • LA TIRELIRE DES PETITS écoliers....p 16 • HAUT GIFFRE FOOTbALL CLUb....p 19 • UDC AFN TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE...p 3 • L’ÉCOULA D’VARDVAN....p 9 • LES P’TITS bOUTS....p 16 • FOYER DE SKI DE FOND DU PRAZ DE LYS....p 20 • LOISIRS ÉCHANGES JUMELAGE • JUDO CLUb TANINGES (MJC)....p 20 TANINGES CLÉDER....p 10 • KULTURETRIAL (MJC)....p 20 • SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE TANINGES....p 10 • LA bOULE JACQUEMARDE....p 20 social/santé/ • AMICALE PÉTANQUE....p 21 CULTURE entraide • LES ARCHERS JACQUEMARD....p 21 • SKI CLUb ALPIN DE TANINGES / • A.R.C.A.D.E.....p 4 • A.D.M.R. DU MARCELLY....p 17 PRAZ DE LYS....p22 • ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE....p 4 musique/danse • DONNEURS DE SANG....p 17 • SKI CLUb NORDIQUE • ASSOCIATION CHARTREUSE DE MÉLAN....p 4 • SAPEURS POMPIERS DE TANINGES....p 17 PRAZ DE LYS - SOMMAND....p 22 • MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE....p 5 • ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES....p 11 • SECOURS -

CALENDRIER HAUTE-SAVOIE FFC Au 25 Mai 2021

CALENDRIER HAUTE-SAVOIE FFC au 25 mai 2021 Du Au Nom de la course Cat� égorie Organisateur Discipline lieu 30/05/21 30/05/21 ANNULE - PRIX DU PRINTEMPS Pass'Cyclisme V.C. CLUSES SCIONZIER Route SCIONZIER 30/05/21 30/05/21 ANNULE - PRIX DU PRINTEMPS Minimes V.C. CLUSES SCIONZIER Route SCIONZIER 30/05/21 30/05/21 ANNULE - PRIX DU PRINTEMPS Cadets V.C. CLUSES SCIONZIER Route SCIONZIER 06/06/21 06/06/21 ANNULE - LA FAUCIGNY GLIERES Cyclosportive BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME V� élo loisir BONNEVILLE 06/06/21 06/06/21 45 EME PRIX DE FEIGERES Pass'Cyclisme V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS Route FEIGERES 06/06/21 06/06/21 45 EME PRIX DE FEIGERES 3-J V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS Route FEIGERES 12/06/21 13/06/21 REPORTE - MEGEVE MONT BLANC CYCLING Cyclosportive C.S. MEGEVE V� élo loisir 12/06/21 12/06/21 REPORTE - RANDO SPORTIVE - MEGEVE MONT BLANC CYCLING Randonn� ée Route C.S. MEGEVE V� élo loisir 12/06/21 12/06/21 REPORTE - GRAVEL MEGEVE MONT BLANC CYCLING Gravel C.S. MEGEVE V� élo loisir 13/06/21 13/06/21 ANNULE - MANCHE TDJV HAUTE SAVOIE Ecole de VTT U.C. PASSY MONT BLANC VTT PASSY PLAINE JOUX 13/06/21 13/06/21 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE Minimes TEAM ALLINGES PUBLIER Route FETERNES 13/06/21 13/06/21 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE Cadets TEAM ALLINGES PUBLIER Route FETERNES 13/06/21 13/06/21 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE Femmes MC TEAM ALLINGES PUBLIER Route FETERNES 13/06/21 13/06/21 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE 2-3-J TEAM ALLINGES PUBLIER Route FETERNES 13/06/21 13/06/21 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE Pass'Cyclisme TEAM ALLINGES PUBLIER Route FETERNES 19/06/21 19/06/21 LES GRIMPEES DU TOUR DE France- CHALLENGE DES 3 COLS Test chronom� étr � é V.C. -

Transport Transport

TRANSPORT TRANSPORT Office de tourisme intercommunal Mise à jour : avril 2019 EN BUS BY BUS EN VOITURE BY CAR TRANSPORT URBAIN URBAN TRANSPORT LOCATION DE VOITURE CAR RENTAL Le réseau de transports scolaires et urbains «ARV’i mobilité» dessert les communes de la vallée The school trans- AVIS : 04 50 93 95 85 - 175 rue Achille Benoît port networt and « ARV’i Mobilité » serves the municipality of the valley : CLUSES HERTZ : 04 50 98 63 21 - 10 avenue des Alpes - Ligne 1 : Cluses - Thyez - Marignier - Ligne 2 : Cluses - Scionzier - Marnaz - Thyez - Marignier SCIONZIER ADA : 04 50 98 75 85 - Garage de Mussel - rue Carnot - Ligne 3 : Cluses - Scionzier - Marnaz - Scionzier EUROPCAR : 04 50 98 79 07 - 55 avenue du Stade - Ligne 4 : Cluses - Thyez - Marignier - Ligne 5 : Cluses - Scionzier - Marnaz - Scionzier - Ligne 6 : Cluses - Les Carroz - Flaine (de mi-décembre à mi-avril from mid-December to mid-April) COVOITURAGE CAR SHARING Guide des horaires & plans du réseau sur Schedules guide and network plan on : arvi-mobilite.fr Faites des économies sur vos trajets en voyageant en toute confiance. Un service permettant de partager des Renseignements ARV’i Mobilité ARV’i Mobilité information : trajets et les frais associés. Save on your trips by travelling with confidence. A service to share trips and associated costs. 04 50 91 49 96 - [email protected] Réservation de vos trajets Book your trips : blablacar.fr ou télécharger l’application or download the application TRANSPORT INTERURBAIN INTERURBAN NETWORK La Haute-Savoie propose 50 lignes interurbaines, desservant les quatre coins du département. The department of Haute-Savoie offers 50 interurban lines, serving the four corners of the departement. -

Sorties Parcours 2021

PARCOURS 2021 Mise à jour 21 Septembre 2021 Pour les départs de Sallanches, Vélo ou voiture, rendez-vous Parking de Saint-Martin, 241 route Impériale 74700 Sallanches. Pour les départs de Cluses, rendez-vous Parking Claude-Anthoine, Place Claude Anthoine 74300 Cluses. Pour les départs de Marignier, rendez-vous Parking de la zone artisanale à Marignier (début de la piste cyclable vers Bonneville), 270 route de chez Millet 74970 Marignier. L'horaire indiqué pour les sorties extérieures (journée) est celui du rendez-vous Parking de Saint-Martin. Lorsque le départ est prévu à 14h au parking Claude-Anthoine à Cluses, rendez-vous à 13h au parking de Saint-Martin à Sallanches pour ceux qui souhaitent rejoindre Cluses à vélo (une heure plus tôt). En rouge : Groupe 1 à la journée En vert : Groupe 2 à la journée PARCOURS SEPTEMBRE 2021 Date Gr Hor Départ Km Circuit OpenRunner Cluses, Marignier, L'Eponnet, Bonneville, Le Thuet, Mt Saxonnex, Marignier, 1 14h00 Cluses 65 Petit Châtillon, Cluses. mar./21/09/21 51km Cluses, Marignier, Mieussy, Quincy, Megevette, Onnion, St Jeoire, Cormand, 2 14h00 Cluses 6860175 806d Marignier, Cluses. Cluses Cluses, Châtillon, Les Gets, Lac de Montriond, Les Lindarets, Col de Joux Verte, 1 9h00 90 (Journée) Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtillon, Cluses. jeu./23/09/21 Cluses, Marignier, Cormand, St Jeoire, La Tour, Peillonex, Côte d'Hyot, 2 14h00 Cluses 60 Bonneville, Cluses. Cluses, Bonneville, St Pierre en Faucigny, Amancy, Cornier, La chapelle 1 14h00 Cluses 70 sam./25/09/21 Rambaud, La Roche, St Laurent, Bonneville, Cluses. 2 14h00 Sallanches 55 Sallanches, Chedde, Servoz, Vaudagne, Chamonix, lac des Gaillands, retour. -

CALENDRIER HAUTE-SAVOIE FFC AU 21 AVRIL 2021 Du Au Nom De

CALENDRIER HAUTE-SAVOIE FFC AU 21 AVRIL 2021 Du Au Nom de la course Cat� égorie Organisateur Discipline Départ. lieu 01/05/21 01/05/21 ANNULE - PRIX EXCELL'ENSEIGNES 2-3-J E.S. SEYNOD Route 74 SEYNOD 01/05/21 01/05/21 ANNULE - PRIX EXCELL'ENSEIGNES Pass'Cyclisme E.S. SEYNOD Route 74 SEYNOD 02/05/21 02/05/21 REPORTE - PRIX DE VILLAZ - MINIMES Minimes et Femmes MC ANNECY CYCLISME COMPETITION Route 74 VILLAZ 02/05/21 02/05/21 REPORTE - PRIX DE VILLAZ - CADETS Cadets ANNECY CYCLISME COMPETITION Route 74 VILLAZ 02/05/21 02/05/21 REPORTE - PRIX DE VILLAZ - 2-3-J 2-3-J ANNECY CYCLISME COMPETITION Route 74 VILLAZ 02/05/21 02/05/21 REPORTE - PRIX DE VILLAZ - PASS CYCLISME Pass'Cyclisme ANNECY CYCLISME COMPETITION Route 74 VILLAZ 02/05/21 02/05/21 REPORTE - PRIX DE VILLAZ - FEMININES JS Femmes JS ANNECY CYCLISME COMPETITION Route 74 VILLAZ 02/05/21 02/05/21 REPORTE - TDJV 74 RUMILLY Ecole de VTT V.C. RUMILLIEN VTT 74 RUMILLY 09/05/21 09/05/21 TDJV DE VILLE LA GRAND Ecole de VTT R. VTT VTT 74 VILLE LA GRAND 09/05/21 09/05/21 REPORTE - GRAND PRIX DES HERMONES - TDJC HAUTE SAVOIE Ecole de route EVIAN VELO Route 74 LE LYAUD 09/05/21 09/05/21 REPORTE - GRAND PRIX DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY Cadets et Femmes JS BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME Route 74 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 09/05/21 09/05/21 REPORTE - GRAND PRIX DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY Pass'Cyclisme BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME Route 74 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 14/05/21 15/05/21 ANNULE – TRJV CHAMONIX Ecole de VTT C. -

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL Séance Du Mardi 8 Octobre 2013

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Région de CLUSES 185 avenue de l’Eau Vive – BP 60062 74311 THYEZ CEDEX Tél. : 04.50.98.43.14 Fax : 04.50.98.70.57 JB/MG PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL Séance du mardi 8 octobre 2013 Le Comité syndical, régulièrement convoqué le lundi 23 septembre 2013, s’est réuni à la salle BEATRIX de CHATILLON-SUR-CLUSES, le mardi 8 octobre 2013, à 18 heures 30, sous la Présidence de Monsieur Raymond MUDRY. A l’ouverture de la séance : Etaient présents : Commune d’ARACHES-LA-FRASSE : Aline LESENEY et Yvon GUERRIER, Commune de CHATILLON-SUR-CLUSES : Pierre HUGARD et François GUYOT, Commune de CLUSES : Marie-Pierre BAUMONT, Commune de LE REPOSOIR : Jean-Pierre BLANCHET et Marie-Pierre PERNAT, Commune de MAGLAND : Jean-Bernard BEAUMONT, Commune de MARIGNIER : Raymond MUDRY et Christophe PERY, Commune de MARNAZ : Françoise DENIZON et Joëlle GUERIN, Commune de MONT-SAXONNEX : Christelle BOISIER et Jacques DELEMONTEX, Commune de SAINT-JEOIRE : Gilles PERRET et Thierry BOUVARD, Commune de SAINT-SIGISMOND : Pierre JOIGNE, Commune de SCIONZIER : José GONCALVES et Hélène CHENEAU, Commune de THYEZ : Fabrice GYSELINCK et Pascal DUCRETTET. Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) : Jean-Claude LEGER, Jean-Pierre BLANCHET, Marie-Pierre PERNAT, René POUCHOT, Loïc HERVE, Robert GLEY, Philippe BETEND, Jacky MILON, Jean MONIE, Jean-François BRIFFAZ, Gilbert CATALA, Christiane MORET-COSTAFROLAZ, Claude HUGARD, Robert RONCHINI et Martine MACHADO. Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG) -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of

16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom. -

Le Reposoir Marnaz Scionzier

N°20 N°20 ALPAGES DE LA FORCLAZ ET DE LA CHA ALPAGES DE LA Itinéraires de Accessibilité aux personnes Marnaz FORCLAZ randonnée pédestre ayant un handicap 1500 1400 ET DE LA CHA Variantes, liaisons Patrimoine Office de tourisme Point de vue Restaurant Parking Toilettes Vente à la ferme BOUCLE DÉPART DU 3H45 REPOSOIR rgy Scionzier Ba Tête des Bécus 1600 du 1624 1907 Chalets et alpages 1999 de La Forclaz îne A ha E C IL 1300 IC F Le Petit Bargy F I Croix D Col 2098 d’Encrenaz vers Cluses 1200 La Fromentière ir 1600 oso Gro�e ep R u d n ro o Ste-Anne - 04 50 90 22 84 F B Chalets et alpages 1100 le de La Cha Bellegarde ACP Cartographie ACP 1500 Les Mouilles LA CHARTREUSE Les Mouilles 1400 d’en-Haut Le restaurant La Chartreuse vous propose NORD D 119 une cuisine traditionnelle, avec des produits : Cartographie Planzury frais et locaux. Des spécialités savoyardes 1200 vers Romme aux plats plus élaborés, vous ne serez pas La Balmette 20 La ferme Nancy-sur-Cluses déçu de les déguster au retour d'une belle 0 250 m d’en haut 1000 Mairie l balade. e Église Ouvert tous les jours midi et soir P Le Reposoir e (sauf les lundis et mardis soir) C n ti ro P t Le Chable Adresse : 222 Route de Béol 1100 nd F o 1000 Malatrait ra F 74950 Le Reposoir 1325 G o r Le Carmel Crédits photos: Clothilde Thiou, CAmT. photos: Clothilde Thiou, CAmT. Crédits Tel : 04 50 98 17 11 e téléski o © l vers le Col Bois de n de la Colombière Les Frasses Verdun N°20 ALPAGES DE LA FORCLAZ ET DE LA CHA Du refuge de Malatrait à l’Église : ENVIRONNEMENT 45 minutes Cette randonnée se trouve au sein (bien suivre les poteaux balises) de la Zone Naturelle d’Intérêt RANDONNÉE Avant Malatrait prenez à gauche Écologique, Faunistique et FICHE TECHNIQUE De l’Église aux chalets de la Forclaz: Le Reposoir par Planzury (0h45). -

Guide Des Associations 2016/2017 Guide Des Associations 2016/2017 > > Culture Culture >

SPORTS PATRIOTIQUE CULTURE ANIMATION PRÉVENTION LOISIRS ENSEIGNEMENTGUIDE DES PATRIOTIQUEASSOCIATIONS 2016 / 2017 SANTÉ SOCIAL SPORTS LOISIRS COMMERCE ANIMATION CULTURE PRÉVENTION ENSEIGNEMENT Vous tenez entre les mains le guide ASSOCIATIONS : pratique 2016/2017 des associations. > QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES Vous pourrez y découvrir toute la diversité du tissu associatif clusien et naturellement l’ensemble des coordonnées des dirigeants Le service vie associative est à votre disposition pour : des clubs et associations. > les demandes de subvention, > les réservations de salle municipale pour vos activités et vos événements, Les élus, les équipes du service vie > l’autorisation de buvette temporaire (trois semaines avant la manifestation), associative ainsi que de l’OMSL > la pose de banderoles aux emplacements réservés à cet effet (un mois avant l’événement), se tiennent à votre disposition. > l’autorisation pour les vides greniers, > toute autre question liée à la vie de votre association. Suivez la vie et l’actualité Le service communication est à votre disposition pour la mise en valeur de vos événements de vos associations sur et de votre association (journal municipal, insertions site internet et Facebook ville mensuel www.cluses.fr #sortir, panneaux électroniques, conseils). N’hésitez pas à le solliciter. Contact : [email protected] ANIMATION 4 COMMERCE 4 CULTURE 5 ENSEIGNEMENT 8 PATRIOTIQUE 9 10 SANTÉ, PRÉVENTION, SOCIAL, HUMANITAIRE LOISIRS 14 SPORTS 17 > ANIMATION - COMMERCE CULTURE > ANIMATION COMMERCE CULTURE ASSOCIATION NUMISMATIQUE DE LA RÉGION DE CLUSES COMITÉ DES FÊTES CLUSES LA COMMERÇANTE ACT’IMPRO - ASSOCIATION (ANRC) Président : M. DURUPT Guy 16b, rue du Pré Bénévix 74300 Cluses CLUSIENNE DE THÉÂTRE M. BUATHIER Jean-Luc Mairie de Cluses 74300 Cluses 04 50 18 79 81 - Fax : 04 50 18 79 81 D’IMPROVISATION 04 50 25 81 80 - 06 85 50 58 50 Courrier : 06 80 15 37 93 - Fax : 04 50 96 47 02 Courriel : me Courriel : [email protected] Présidente : M PICARD Myriam A.N.R.C. -

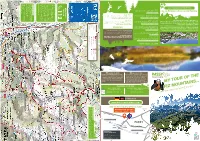

My Tour of the Fiz Mountains

accommodation, half-board andfull-board. accommodation, half-board Juneto September, open from apart. offeringovernight Theyare than 4hours no more 9mountain refuges Dotted alongthewayare country views. ofbreathtaking range anda The scenery isunique,withMont-Blancinthebackground selectedforexperiencedwalkers. designed forfamiliesor trails 2days to7days,onpaths lastinganything from Plan yourownroute, SixtFeràChevalorPassy! walkingtheFizfrom canstart trail You Planning and booking for Walking The Fiz: Walking for Planning and booking www.passy-mont-blanc.com THE THE MY TOUR OF OF TOUR MY FIZ MOUNTAINS... FIZ tryside. ofunspoilt coun than 9,200 hectares with more Haute-Savoie, in reserve nature largest This is the of mountainside. down90metres the Alps”,drops This doublewaterfall, knownas the “Queenof in itswater. reflected MontBlanc is of forest. set againsta background is surrounded and trees This little lake by spruce andfauna. an outstandingvarietyofscenery, flora contains reserve the Fiz range, and the limestone of PormenazNestling betweenthecrystalline rocks BEAUTY BEAUTY SPOTS THEWAY: ALONG floor ofacorrie linedwithsheercliffs. liesinthe reserve intheSixt-Passy nature This lake as itisfascinating. Thelunar landscapeisassurprising kind inEurope. ofits This limestoneplateau(lapiaz) isthelargest SIXT NATURE RESERVE NATURE SIXT ALPS” THE “QUEEN OF LE ROUGET, LAC VERT, A LISTED BEAUTY SPOT A LISTEDBEAUTY VERT, LAC RESERVE NATURE PASSY D’ANTERNE LAC SPOT A LISTEDBEAUTY DEPLATÉ, DÉSERT TRAIL WALKING WITH THE FAMILY THE WITH WALKING TRAIL ©Jules Heuret Asters Heuret ©Jules - - GETTING TO SIXT: TO GETTING passy-mont-blanc.com available intouristoffices: PassyorSixtFeràCheval Contact detailsforguides from IN ADVANCE. HOLIDAYS AND CLIMBS HIKES, YOUR BOOK VISIT. TO WANT YOU AREAS THE MOUNTAIN YOU LET OURGUIDESSHOW Difficulty: Length: This viaferrata overlooks des Tines. theGorges àCheval SixtFer duMont, Ferrata Via - Difficulty: Length: d’Assy. -

AVIS D'enquête PUBLIQUE Le Préfet De La Haute-Savoie Communique

Plan de Protection de l'Atmosphère de Ia Vallée de l'Arve AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE Le Préfet de la Haute-Savoie communique : Par arrêté préfectoral n°PAIC-2018-0107 en date du 15 novembre 2018 , une enquête publique de 35 jours et demi sur le projet de Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve – PPA 2018-2023, est prescrite : du lundi 10 décembre 2018 au lundi 14 janvier 2019 à 12 H 00 inclus. Ce projet concerne les communes de : Amancy, Araches-la-Frasse, Arenthon, Ayze, Bonneville, Brison, Chamonix-Mont-Blanc, Chatillon sur Cluses, Cluses, Combloux, Contamines sur Arve, Cordon, Cornier, Demi-Quartier, Domancy, Eteaux, La Chapelle-Rambaud, La Roche sur Foron, Le Petit Bornand-Les Glières, Le Reposoir, Les Contamines-Montjoie, Les Houches, Marignier, Magland, Marnaz, Megève, Mont-Saxonnex, Nancy sur Cluses, Passy, Praz sur Arly, Saint Gervais-Les-Bains, Saint-Laurent, Saint Pierre en Faucigny, Saint Sigismond, Saint Sixt, Sallanches, Scionzier, Servoz, Thyez, Vallorcine, Vougy. La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est un arrêté préfectoral. Pendant toute la durée de l'enquête, un exemplaire du dossier (support papier) sera mis à la disposition du public ainsi qu’un registre d’enquête publique (support papier) : * à la Sous-Préfecture de BONNEVILLE - 122 rue du Pont BP 138 74136 BONNEVILLE CEDEX (Siège de l’enquête) où un poste informatique sera également mis à la disposition du public pour consultation du dossier et accès au registre dématérialisé : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 H 30 à 11 H 45.