[email protected] Stanlio & Ollio 100 Anni Dopo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RUDOLPH VALENTINO January 1971

-,- -- - OF THE SON SHEIK . --· -- December 1970 -.. , (1926) starring • January 1971 RUDOLPH VALENTINO ... r w ith Vilma Banky, Agnes Ayres, George Fawcett, Kar l Dane • .. • • i 1--...- \1 0 -/1/, , <;1,,,,,/ u/ ~m 11, .. 12/IOJ,1/, 2/11.<. $41 !!X 'ifjl!/1/. , .....- ,,,1.-1' 1 .' ,, ,t / /11 , , . ... S',7.98 ,,20 /1/ ,. Jl',1,11. Ir 111, 2400-_t,' (, 7 //,s • $/1,!!.!!8 "World's .. , . largest selection of things to show" THE ~ EASTIN-PHELAN p, "" CORPORATION I ... .. See paee 7 for territ orial li m1la· 1;on·son Hal Roach Productions. DAVE PORT IOWA 52808 • £ CHAZY HOUSE (,_l928l_, SPOOK Sl'OO.FI:'\G <192 i ) Jean ( n ghf side of the t r acks) ,nvites t he Farina, Joe, Wheeze, and 1! 1 the Gang have a "Gang•: ( wrong side of the tr ack•) l o a party comedy here that 1\ ,deal for HallOWK'n being at her house. 6VI the Gang d~sn't know that a story of gr aveyard~ - c. nd a thriller-diller Papa has f tx cd the house for an April Fool's for all t ·me!t ~ Day party for his fr i ends. S 2~• ~·ar da,c 8rr,-- version, 400 -f eet on 2 • 810 303, Standord Smmt yers or J OO feet ? O 2 , v ozs • Reuulart, s11.9e, Sale reels, 14 ozs, Regularly S1 2 98 , Sale Pnce Sl0.99 , 6o 0 '11 Super 8 vrrs•OQ, dSO -fect,, 2-lb~ .• S l0.99 Regu a rly SlJ 98. Sale Pn ce I Sl2.99 425 -fect I :, Regularly" ~ - t S12 99 400lc0 t on 8 o 289 Standard 8mm ver<lon SO r Sate r eels lJ o,s-. -

Noel Drewe Collection Film 178D5

Noel Drewe Collection Film 178D5 178D5.1 Outlook Very Black 9.5mm, Safety Film, Pathescope Noel Drewe Brittle Noel Drewe Collection 178D5.2 Monkeyland 9.5mm Noel Drewe Brittle, perforation damage Noel Drewe Collection 178D5.3 Fun at the Circus 9.5mm, Pathescope Noel Drewe , Circusama, Yesterday Circus Today Circus Noel Drewe Collection 178D5.4 At the Circus 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Circus 2 Reels. Sound. Featuring "Circus Karo". Includes trapeze, whip act and 'sea lions'. Original sound commentary by Geoffrey Sumner. Supplied by C. W. Cramp Noel Drewe Collection 178D5.5 A Man-Sized Pet 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Supplied by C. W. Cramp Noel Drewe Collection 178D5.6 A Fresh Start 300 feet 12 mins 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Brittle, box rust transfer Adams, Jimmy Noel Drewe Collection 178D5.7 Circus at the Zoo 300 feet 12 mins 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Brittle Circus USA Silent. Includes chimps Noel Drewe Collection 178D5.8 Circus Comes to Town 400 feet Harris, Ron 16 mins 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Circus Silent. Features Belle Vue circus On box ‘This film purchased from Ilkeston Cine Service Supplied by C. W. Cramp Noel Drewe Collection 178D5.9 Circus Stedman of Leeds Holdings of Blackburn Ltd Cine and photographic Suppliers 9.5mm, Pathescope Noel Drewe, Circusama, Yesterday Circus Today Circus Bertram Mills Silent. Includes King George VI and Queen Elizabeth’s coronation, so the circus must be 1936/37. -

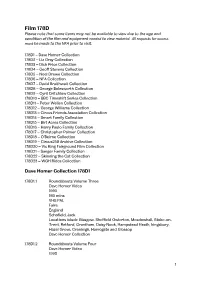

Film 178D Please Note That Some Items May Not Be Available to View Due to the Age and Condition of the Film and Equipment Needed to View Material

Film 178D Please note that some items may not be available to view due to the age and condition of the film and equipment needed to view material. All requests for access must be made to the NFA prior to visit. 178D1 – Dave Homer Collection 178D2 – Liz Gray Collection 178D3 – Dick Price Collection 178D4 – Geoff Stevens Collection 178D5 – Noel Drewe Collection 178D6 – NFA Collection 178D7 – David Braithwait Collection 178D8 – George Bolesworth Collection 178D9 – Cyril Critchlow Collection 178D10 – BBC Timeshift Series Collection 178D11 – Peter Wellen Collection 178D12 – George Williams Collection 178D13 – Circus Friends Association Collection 178D14 – Smart Family Collection 178D15 – Birt Acres Collection 178D16 – Harry Paulo Family Collection 178D17 – Christopher Palmer Collection 178D18 – O’Beirne Collection 178D19 – Circus250 Archive Collection 178D20 – Vic King Fairground Film Collection 178D21 – Sanger Family Collection 178D22 – Skinning the Cat Collection 178D23 – WGH Rides Collection Dave Homer Collection 178D1 178D1.1 Roundabouts Volume Three Dave Homer Video 1993 180 mins VHS PAL Fairs England Schofield, Jack Locations iclude Glasgow, Sheffield Owlerton, Meadowhall, Stoke-on- Trent, Retford, Grantham, Daisy Nook, Hampstead Heath, kingsbury, Hazel Grove, Cranleigh, Harrogate and Glossop Dave Homer Collection 178D1.2 Roundabouts Volume Four Dave Homer Video 1993 1 160 mins VHS PAL Fairs England Shaw, John Locations include Manchester, Hull, Torquay, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Dave Homer Collection 178D1.3 Roundabouts Volume One Dave -

TOP COMEDY SALE Sale Begins July 12, 1971 and Ends September 30, 1971 Big.Ek1ujwk Flym F-215 Dves 1101 Super ,Xde Bulletin B-219

TRAVEL -AUGUST • SEPTEMBER s ·L I DES \0 ~.S' SALE BEGINS JULY~ , 1971 AND ENDS ~ BEFr30, 1971 (AU orders received by ns 'Prior lo and after sale dates will be filled at the reg1dar price) Save up to 20% on 35mm. 2" x 2" Color Slide sets I ~ All Bl ackhawk Travel Stides found on page 14 and the ... and their sale price is directly opposite. Remem first column of titles on page 15 are on sale. Other ber, this !;ale is only fo r 35mm. 2" x 2 .. Travel Color slide sets are not on sale. Select the travel slide set Slide Sets listed on page 14 and the first column of or sets you want from those listed. Then check below. titles on page 15. This special offer begins July 12 We've listed all of the various prices for the s lide sets and ends September ;~O. 1971. Regular Sale Regular Sale Regular Sate Price Price Price Price Price Price Sl.99 $J.S9 $5.29 S4.19 S7.19 SS.7 $2.39 $189 $5.39 S4.29 S7.39 S/i.89 S2.98 $2.39 $5.59 $4.49 $7.49 $5.99 S2.99 $2 ..•~9 • $5.69 $4.59 S8.98 $7.19 $3.59 $2.89 $5.89 $4.69 $8.99 $7.19 $3.79 $2.99 , I, $5.99 $4.79 $9.99 $8.99 $3.89 $3.09 $6.29 $5.09 Sll.99 $9.99 .,\\ ~ $4.49 $3.59 • $6.49 $5.19 $12.98 SJJ.99. -

FICTIONS.Pdf

Contents Films in alphabetical order of directors p.4 Index by film title p.166-170 Index by director p.172-174 Index by actor/actress p.176-178 Index by film genre p.180-185 Index of short films p.186 Index by country p.189-193 Index by decade p.195-198 Index of films available in HD p.201 Index by festivals and awards p.202-203 3 The story of harmless misfit Josie, the lonely but A like ANIMATION optimistic caretaker of a crumbling petrol station. See pages 8-11 Over the course of a summer, Josie’s world shifts. A teenager comes to work with him. Events spiral. Josie’s life is changed forever. “Calling Garage a ‘small’ film would be true Dominique ABEL, enough, but the Hope diamond, all things Fiona GORDON, Bruno ROMY considered, is awfully small as well. Both in any case, are gems.” Screen THE FAIRY (LA FÉE) HD Cast: Fiona Gordon, Dominique Abel, ADAM & PAUL Philippe Martz, Bruno Romy Cast: Tom Murphy, Mark O’Halloran Belgium - France / 2010 / Colour / 95’ / Drama Ireland / 2004 / Colour / 83’ / Drama Dom works the night shift in a small hotel near the GIJON 2005: BEST ACTOR - MARK O’HALLORAN industrial sea port of Le Havre. One night, a woman & TOM MURPHY (ex aequo) arrives with no luggage and no shoes. Her name is EVENING STANDARD BRITISH FILM AWARD 2006: Fiona. She tells Dom she is a fairy and grants him BEST SCREENPLAY three wishes. Fiona makes two wishes come true Friends since they were small boys, Adam and Paul then mysteriously disappears. -

Safety Last Press Notes

Janus Films presents Harold Lloyd in SAFETY LAST! 90th Anniversary - New Digital Restoration Dir: Fred C. Newmeyer & Sam Taylor Year: 1923 Runtime: 67 min (24 fps) Aspect Ratio: 1.37 Sound: Stereo - Silent with Original Score by Carl Davis Formats: DCP, 35mm, Blu-ray http://www.janusfilms.com/safetylast Contact: Sarah Finklea Janus Films 215 Park Ave. So. Floor 5 New York, NY 10003 [email protected] SYNOPSIS The comic genius of silent star Harold Lloyd is eternal. Chaplin was the sweet innocent, Keaton the stoic outsider, but Lloyd—the modern guy striving for success—is us. And with its torrent of perfectly executed gags and astonishing stunts, Safety Last! is the perfect introduction to his world. Lloyd plays a small-town bumpkin trying to make it in the big city, who finds employment as a lowly department store clerk. He comes up with a wild publicity stunt to draw attention to the store, resulting in an incredible feat of derring-do that gives him a head start on the climb to success. Laugh-out-loud funny and jaw- dropping in equal measure, Safety Last! is an unforgettable movie experience from a genuine legend. Janus Films is proud to celebrate the 90th anniversary of Lloyd's crowning achievement with a DCP restoration sourced from an original nitrate print, as well as new 35mm prints and Blu-rays, all featuring Carl Davis's sparkling score. Restoration Information The DCP of SAFETY LAST was created from a 2K transfer of an original nitrate print. Over 300 hours of digital work went into cleaning the image. -

SNUB POLLARD ……………………………………………38 a Career Overview, Plus a Focus on His Laurel & Hardy-Style Films with Marvin Loback

#13 1 WELCOME! Wherever you are, I hope this finds you well and keeping safe. I’ve certainly been finding that funny old films are the per- fect way to shut out the world outside… I hope this issue is able to provide a bit of entertainment to pass a few hours of winter, and hopefully help you discover some films and performers that are new to you. For the first time, I’ve launched a YouTube playlist showing selected films and clips mentioned in the articles so you can watch the films as well as reading about them (though probably not at the same time!) There’s more info on the following page. As always, please do get in touch with comments and constructive criticism, or just to say hello—it’s always great to hear from you. Email: movienightmag [AT] gmail.com, or @The_LostLaugh on Twitter. Keep Smiling! Matt CONTENTS This issue’s YouTube Playlist ………………..……. 3 Streaming Silents ………………………………………...4 The pick of silent comedy videos and live stream events from around the web. DVD NEWS & REVIEWS ………………………..……...5 Laurel & Hardy solo films, the light comedians and more LLOYD HAMILTON ………..……………………………...7 David Wyatt reports on the rediscovery of some rare Ham! LUPINO LANE ………………………………………………. 8 Behind the scenes of the new Lupino Lane Blu-Ray with Dave Glass, and a look at Lane’s book, HOW TO BECOME A COMEDIAN . WANDA WILEY……………………………………………..13 Discover the forgotten daredevil queen of silent comedy! JOHNNY HINES: A rediscovered comedy reviewed ….…... 23 WALTER FORDE………………...……………….………..25 His silent features and later career , plus Walter in his own words! CLOWNS IN COLOUR ……………………………………36 SNUB POLLARD ……………………………………………38 A career overview, plus a focus on his Laurel & Hardy-style films with Marvin Loback.