Bachelorarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hockey Time 27

Roma, giovedì 14 aprile 2011 scrivi a: [email protected] • www.federhockey.it La Newsletter della Federazione Italiana Hockey ime HC ROMA E HC BRA IN EUROPA PER LA GLORIA Dal 21 al 24 aprile, le due squadre protagoniste della lotta scudetto degli ultimi anni sono impegnate (a Roma) negli EuroHockey Club Trophy. In palio, la promozione per l’Italia all’EuroHockey League del prossimo anno. “Nella foto, una immagine della finale scudetto dell’anno scorso. “All’interno il calendario delle Finali Prato e degli impegni delle Nazionali. ” Da stampare e conservare” Roma, giovedì 14 aprile 2011 scrivi a: [email protected] • www.federhockey.it La Newsletter della Federazione Italiana Hockey ime DONA IL 5 X MILLE DELL’IRPEF ALLA FIH Compila il modello come nel fac-simile illustrato qui a fianco e sostieni le attività della Federazione Italiana Hockey. COD. FISC.: 05288960585 2 La Newsletter della Federazione Italiana Hockey Roma, giovedì 14 aprile 2011 scrivi a: [email protected] • www.federhockey.it La Newsletter della Federazione Italiana Hockey ime HC ROMA E HC BRA, IN EUropa PER LA GLORIA di GIANLUCA IACCARINO radizionale Pasqua di Hockey prossimo anno. Nella tre giorni del round 1.1 la compagine all’Acquacetosa con ben due Proprio l’Euroleague è al centro dei destini piemontese si scontrò con i francesi del compagini italiane impegnate incrociati di Roma e Bra. Nel 2008, ultimo St. Germain ed i tedeschi del Dusseldorfer, nell’EuroHockey Club Trophy 2011. anno prima dell’introduzione dell’Euroleague, ottenendo purtroppo due sconfitte. TCon la riforma delle Coppe Europee, a seguito fu proprio l’HC Roma con il quarto posto Nel primo incontro il St. -

Football 09 LTAD 4Print V2.Indd

Volume One - The Overview 2009 Football Canada acknowledges with gratitude the participation and involvement of its membership and key partners in delivering Football for Life. Member Associations: Key Partners: We acknowledge the fi nancial support of All rights reserved. No part of this work may be reproduced the Government of Canada through Sport or transmitted in any form for commercial purposes, or by any Canada, a branch of the Department of means, electronic or mechanical, including photocopying and Canadian Heritage. recording or from any information stored in a retrieval system, without permission from the authors or Football Canada. Copyright Football Canada, 2009 ISBN # 978-0-9811633-0-7 3 Acknowledgements Football Canada gratefully acknowledges the work of the following who contributed to this document: EXPERT PANEL STAFF CONTRIBUTORS Richard Way Bob Swan Barry Gunther Dave Hill Cara Lynch Kim Wudrick Paul Jurbala Richard Munro Roger Collette Perry Koziris Rick Sowieta Don VanAchte Jacques Chapdelaine Ryan Bechmanis Peter Repac Jim Daley Shannon Donovan Pierre Robinette Larry Haylor Tamara Medwidski Bob Mironowicz Jerry Friesen Josh Sacobie Kevin McDonald Dan Syrotuik Mike Danischewsky Brian Fryer Brian Olthuis Jeff Yausie Roger Deslaurier Marc Schryburt Tim Enger Kevin Artichuk Jay Hetherington Richard McLean Mike Fitzsimmons Mark McDougall Mike Thomas Craig Bachynski Murray Bennett Erwin Klempner Ed Carleton Doug Krochak Jason Lafferty Paul Normandeau Kevin Sweryd Joe Mlinarc Frank Tilban Lee Barrette Andre Dion George Turgeon Michel Turcotte Dave Blanchard Andrew Allaby This document was prepared by Bob Swan with Bill Murphy Richard Way and Paul Jurbala Robert St. Pierre Kelsey McIntosh Photo Credits: Canadian Football Hall of Fame, Todd Van Ritchie Football Canada, IFAF, Football QC, Football BC, Steve Crane Football SK, Football NB, Saskatchewan Roughriders Karen Ouellette Football Club, Indianapolis Colts, the University of Manitoba, the University of Calgary, CJFL, and Special O PEI. -

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Personal Name: André van Meerkerk Address: Martinus Nijhofaan 101 Post Code: 4481 DH City: Kloetinge Country: Netherlands Phone number mobile: +31 6 53342654 Email: [email protected] Date of birth: 17 march 1962 Occupation: Multi-camera Director Company: André van Meerkerk Sport & Media Producties BV Website: www.andrevanmeerkerk.nl LinkedIn profile www.linkedin.com/in/andrevanmeerkerk Pure passion, many years (since 1987) of production and directing experience and a daily shot of adrenaline – nothing more, nothing less. And it works. These are the ingredients behind my successful productions for NOS, FOX Sports, Canal+, RTL, SBS6, Talpa, Ziggo and many other broadcasters. Look further to find out more about my production and directing experience in Sports. Productions This is my daily fare. Every year I take care of the production and direction of over 100 live television sport programmes. These programmes include many sports events, such as the matches in the Dutch Football Leaque, the Dutch National Football Team, the most important baseball tournaments and live coverage of boxing galas and other competitions. Besides this sports-based work, I also take care of the training of new directors. Television programmes I am specialised in live programmes that makes every fibre in your body feel the excitement and tension. It is necessary to react quickly, maintain an overview and to be able to draw on knowledge of the game. And it is always a matter of close collaboration with a strong and experienced crew. Directing It all starts with passion - but that on itself is not enough… Being a good director means understanding how to play the game, both on and of the pitch. -

Balanç 2011-2015 De Les Polítiques I Programes Esportius De L’Ajuntament De Barcelona

» Dossier de premsa 30 març de 2015 Balanç 2011-2015 de les polítiques i programes esportius de l’Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/media » Dossier de premsa El Balanç de l’actuació municipal en matèria d’esports està estructurat d’acord amb les sis grans dimensions del sistema esportiu de la ciutat, que són les que el Govern ha volgut enfortir i desenvolupar i que, en conseqüència, han determinat les línies d’actuació de la política esportiva municipal: 1. Esport educatiu. 2. Esport i clubs. 3. Esport, ciutat i benestar. 4. Cohesió social i esport. 5. Esport, motor econòmic de la ciutat. 6. Projecció internacional de Barcelona. Com a paraigües transversal a aquestes línies d’actuació, el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona aprovava el 25 de juliol de 2012 El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012 – 2022. Aquest Pla ha estat realitzat i definit amb la col·laboració dels diferents agents del sistema esportiu barceloní. El Pla va proposar una visió de l’esport en 6 dimensions: l’esport educatiu; l’esport, ciutat i benestar; cohesió social i esport; esport i clubs; esport i projecció internacional, i l’esport, motor econòmic de la ciutat. El seu objectiu és situar Barcelona com a capital de l'esport i fomentar la pràctica esportiva en tots els àmbits de la ciutadania. 1. Esport Educatiu NOVETATS INCORPORADES El Pla Barcelona Esport en Edat Escolar: aprovat el curs 2013-2014, el Pla respon a una de les polítiques municipals més importants en matèria de promoció i foment de l’esport entre infants, adolescents i joves en edat escolar. -

Euro Hockey League Round 1.2 2009-2010 23 - 25 Oct 2009 Paris, France

Euro Hockey League Round 1.2 2009-2010 23 - 25 Oct 2009 Paris, France Team Details AH&BC Amsterdam Shirt No. Player Date of Birth Age* 1 't HART Sander 6 Jul 1989 20 2 van STRATEN Wouter 31 Oct 1984 24 3 van BRUNSCHOT Oehne 6 Mar 1971 38 4 EIKELBOOM Marten 12 Oct 1973 36 5 FREIXA Santiago 13 Feb 1983 26 6 BAKKER Billy 23 Nov 1988 20 7 BUISSANT Jan-Willem 17 May 1989 20 8 TIMMAN Kristiaan 13 Oct 1979 30 9 PRINS Don 20 Sep 1983 26 10 TAEKEMA Taeke 30 Jun 1980 29 11 TIGGES Robert 26 Oct 1984 24 12 VERGA Valentin 7 Oct 1989 20 14 EVERS Floris 26 Feb 1983 26 15 de ROY van Zuidewijn Floris 24 Aug 1991 18 17 RECKERS Rob 29 Aug 1981 28 18 VEERING Klaas (GK) 26 Sep 1981 28 19 van der HOEVEN Jacob (GK) 11 Feb 1979 30 20 PRUIJSER Mirco 11 Aug 1989 20 21 ROHOF Teun 30 Mar 1985 24 23 DERIKX Geert Jan 31 Oct 1980 28 24 LUYKX Dennis 6 Sep 1991 18 25 SCHUBERT Grant 1 Aug 1980 29 NB: Team lists are subject to change following the tournament briefing meeting * As of 2009-10-23 Team Staff Role Name Team Manager BRENNINKMEIJER Nelleke Head Coach van den HONERT Taco Head Coach MARIJNE Sjoerd Team Colours Shirts White | Black Shorts Black | White Socks Black | White GK Shirts Red | Blue Technical Delegate: DECKENBROCK Christian (GER) Page 1 of 12 Copyright 2021 European Hockey Federation (2021/09/28 09:41) Euro Hockey League Round 1.2 2009-2010 23 - 25 Oct 2009 Paris, France Team Details Beeston HC Shirt No. -

DATE SPORT EVENTO SEDE Date Da Definire BASKET FEMMINILE

DATE SPORT EVENTO SEDE Date da definire BASKET FEMMINILE Supercoppa Italiana Sede da definire Date da definire BEACH SOCCER Euro Beach Soccer League Varie sedi Data da definire CALCIO Supercoppa Italiana Sede da definire Date da definire FOOTBALL AMERICANO Europei - Fase Finale Sede da definire Date da definire HOCKEY GHIACCIO Euro Ice Hockey Challenge Sedi da definire Date da definire (seconda metà dell'anno) SCACCHI Mondiale: Carlsen vs Vincitore Torneo dei Candidati Sede da definire Date da definire TUFFI GRANDI ALTEZZE Il calendario completo verrà svelato a febbraio 2020 Varie sedi Date da definire (seconda metà dell'anno) VOLLEY MASCHILE Mondiale per Club Sede da definire Date da definire (seconda metà dell'anno) VOLLEY FEMMINILE Mondiale per Club Sede da definire Date da definire (seconda metà dell'anno) VOLLEY MASCHILE Supercoppa Italiana Sede da definire Date da definire (seconda metà dell'anno) VOLLEY FEMMINILE Supercoppa Italiana Sede da definire GENNAIO 12 dicembre - 1 gennaio FRECCETTE Mondiali Londra (Gran Bretagna) 28 dicembre - 5 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Varie sedi 30 dicembre - 6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournée dei Quattro Trampolini Germania/Austria 1° gennaio CICLOCROSS DVV Verzekeringen - Trofee GP Sven Nys Baal (Belgio) 2-5 gennaio GOLF PGA Tour - Sentry Tournament of Champions Kapalua (USA) 3-5 gennaio BOB/SKELETON Coppa del Mondo Winterberg (Germania) 3-12 gennaio TENNIS ATP Cup Australia 4-5 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (slalom maschile e femminile) Zagabria (Croazia) 4-24 gennaio SCACCHI Mondiale -

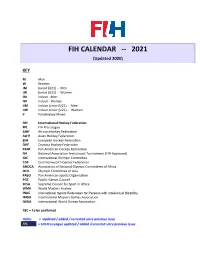

Fih Calendar -- 2021

FIH CALENDAR -- 2021 (Updated 2020) KEY M Men W Women JM Junior (U21) - Men JW Junior (U21) - Women IM Indoor - Men IW Indoor - Women IJM Indoor Junior (U21) - Men IJW Indoor Junior (U21) - Women P ParaHockey Mixed FIH International Hockey Federation FPL FIH Pro League AfHF African Hockey Federation AsHF Asian Hockey Federation EHF European Hockey Federation OHF Oceania Hockey Federation PAHF Pan American Hockey Federation NA National Association Invitational Tournament (FIH Approved) IOC International Olympic Committee CGF Commonwealth Games Federation ANOCA Association of National Olympic Committees of Africa OCA Olympic Committee of Asia PASO Pan American Sports Organisation PGC Pacific Games Council SCSA Supreme Council for Sport in Africa WMH World Masters Hockey INAS International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability IMGA International Masters Games Association IWGA International World Games Association TBC = To be confirmed Italics = Updated / added / corrected since previous issue FPL = FIH Pro League updated / added /corrected since previous issue FIH CALENDAR 2021 EHF IJM EuroHockey Junior Nations Indoor Championship 15/17 Jan Nymburk (To be advised) (Czech Republic) EHF IJM EuroHockey Junior Nations Indoor Championship 2 15/17 Jan Paredes (To be advised) (Portugal) EHF IJW EuroHockey Junior Nations Indoor Championship 22/24 Jan Zurich (To be advised) (Switzerland) EHF IJW EuroHockey Junior Nations Indoor Championship 2 22/24 Jan Sveti Ivan Zelina (To be advised) (Croatia) FPL W China v Belgium 23 Jan Changzhou -

Fih Calendar -- 2021

FIH CALENDAR -- 2021 (Updated September 2020) KEY M Men W Women JM Junior (U21) - Men JW Junior (U21) - Women IM Indoor - Men IW Indoor - Women IJM Indoor Junior (U21) - Men IJW Indoor Junior (U21) - Women P ParaHockey Mixed FIH International Hockey Federation FPL FIH Pro League AfHF African Hockey Federation AsHF Asian Hockey Federation EHF European Hockey Federation OHF Oceania Hockey Federation PAHF Pan American Hockey Federation NA National Association Invitational Tournament (FIH Approved) IOC International Olympic Committee CGF Commonwealth Games Federation ANOCA Association of National Olympic Committees of Africa OCA Olympic Committee of Asia PASO Pan American Sports Organisation PGC Pacific Games Council SCSA Supreme Council for Sport in Africa WMH World Masters Hockey INAS International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability IMGA International Masters Games Association IWGA International World Games Association TBC = To be confirmed Italics = Updated / added / corrected since previous issue FPL = FIH Pro League updated / added /corrected since previous issue FIH CALENDAR 2021 EHF IJM EuroHockey Junior Indoor Championship I 15/17 Jan Nymburk (AUT, CZE, ITA, POL, RUS, SUI, SVK, TUR) (Czech Republic) EHF IJM EuroHockey Junior Indoor Championship II 15/17 Jan Paredes (BLR, BUL, CRO, DEN, IRL, POR, UKR, WAL) (Portugal) EHF IJW EuroHockey Junior Indoor Championship I 22/24 Jan Lucerne (AUT, BLR, CZE, POL, RUS, SUI, TUR, UKR) (Switzerland) EHF IJW EuroHockey Junior Indoor Championship II 22/24 Jan Sveti Ivan Zelina -

India-Netherlands: Bilateral Brief

India-Netherlands: Bilateral Brief India and the Netherlands established diplomatic relations in 1947. Since then, the two countries have developed strong political, economic & commercial relations, and various sectoral co- operations. High Level Visits There has been a number of high level visits in the recent years. Prime Minister Mark Rutte visited India in June 2015. He was accompanied by the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Ms. Lilianne Ploumen, the Minister for Agriculture Ms. Sharon Dijksma, as well as representatives from 100 Dutch companies. The visit of PM Modi to the Netherlands in June 2017 provided a significant boost to India-Netherlands bilateral cooperation. During the visit, PM called on the King and Queen of the Netherlands and held bilateral discussions with PM Mark Rutte and other members of his Cabinet. He participated in a round table with CEOs of 16 key Dutch companies. He also addressed a large gathering of around 3000 members of the Indian community. The momentum of bilateral ties was carried forward by the visit of Dutch Prime Minister Mark Rutte to India on May 24, 2018. He led the largest ever Dutch trade mission to India which comprised over 130 companies/institutions and nearly 200 trade representatives. He was also accompanied by a high-level Ministerial delegation including Ms. Cora van Nieuwenhuizen, Minister of Infrastructure and Water Management; Ms. Carola Schouten, Deputy Prime Minister & Minister of Agriculture, Nature and Food Quality; Ms. Sigrid Kaag, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation; Mr. Bruno Bruins, Minister for Medical Care and Ms. Pauline Krikke, Mayor of The Hague. -

Hampstead and Westminster Hockey Club Newsletter April 2011 Keeping Vice Presidents and Friends in the Know

Hampstead and Westminster Hockey Club Newsletter April 2011 Keeping Vice Presidents and Friends in the know Welcome This is the seventh in our series of revamped Newsletters. This looks back on the 2010/11 season and on to the challenges of next autumn. We cover some initiatives on the Rules of the game taken up this spring in Holland at the European Hockey League championship in some detail too, lest some of them see their way to FIH acceptance. International News We are delighted to learn that Men‟s 1 captain, Dan Fox has been called up for the Great Britain squad for the Sultan Azlan Shah Cup in Malaysia. And even more that he played in the opening win, by 3-1, against Malaysia, coming off the bench. The tournament will be held from 5 May until 15 May in Ipoh, Perak, a two hour drive north of Kuala Lumpur at the Sultan Azlan Shah Stadium. For those eager to attend, apparently there is no fee at the gate! This year‟s participants are Malaysia, Korea, India, Australia, Pakistan. Great Britain and New Zealand. Great Britain‟s campaign gets underway against the hosts Malaysia at 13:05 BST on Thursday 5 May. In 2010, the final was washed out, so India and Korea were adjudged joint champions. Australia beat Malaysia 5-3 to come third, with Malaysia fourth, Pakistan fifth, China sixth and Egypt in seventh place. The GB Squad is: Richard Alexander (Surbiton) Nick Brothers (Reading) [GK] Jonty Clarke (Reading) Matt Daly (Surbiton) Adam Dixon (Beeston) James Fair (Cannock) Dan Fox (Hampstead & Westminster) Glenn Kirkham (East Grinstead) Iain Lewers (Loughborough Students) Iain Mackay (Reading) Richard Mantell (Reading) Simon Mantell (Reading) Rob Moore (Wimbledon) Richard Smith (Loughborough Students) Richard Springham (Reading) Niall Stott (East Grinstead) James Tindall (Surbiton) Alastair Wilson (Beeston) Memorial Match This is for the Summer diaries, please. -

DATE SPORT EVENTO LOCALITÀ Date Da Definire BOXE

DATE SPORT EVENTO LOCALITÀ Date da definire BOXE Mondiali (femminili) Sede da definire Date da definire BOXE World Series of Boxing (eventuale) Varie sedi Date da definire BASEBALL Qualificazioni Olimpiadi 2020 Sede da definire Date da definire SOFTBALL Qualificazioni Olimpiadi 2020 Sede da definire Date da definire VOLLEY Mondiale per Club (maschile) Sede da definire Date da definire VOLLEY Mondiale per Club (femminile) Sede da definire Date da definire CALCIO Mondiale per Club Sede da definire Date da definire BASKET Finale Scudetto (femminile) Varie sedi Date da definire HOCKEY PISTA Finale Scudetto Varie sedi Date da definire POLO Mondiali Sede da definire Date da definire SKATEBOARD Vans Series Varie sedi Date da definire SURF World Surfing Games Sede da definire Date da definire RUGBY Rugby Championship Varie sedi Date da definire BEACH SOCCER Euro Beach Soccer League Varie sedi Date da definire VELA America's Cup 2021 - 2 tappe di avvicinamento Sedi da confermare GENNAIO 13 dicembre - 1 gennaio FRECCETTE Mondiale Londra (Gran Bretagna) 29 dicembre - 5 gennaio TENNIS Hopman Cup Perth (Australia) 29 dicembre - 6 gennaio SALTO CON GLI SCI Tournee dei Quattro Trampolini Varie sedi 29 dicembre - 6 gennaio SCI DI FONDO Tour de Ski Varie sedi 31 dicembre - 6 gennaio TENNIS WTA Premier Brisbane Brisbane (Australia) 1° gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (parallelo) Oslo (Norvegia) 2-6 gennaio BEACH VOLLEY World Tour (4 stelle, maschile e femminile) The Hague (Paesi Bassi) 3-6 gennnaio GOLF PGA Tour - Sentry Tournament of Champions Kapalua -

Historic Weekend for Rowing Club at National Championships

September-Semester 1- AY 2010 Historic Weekend for Rowing Club at National Championships also representing Ireland at next week's Home International UL BroCon 2010 judged by a few of our less tone deaf Regatta, taking place in Cork. committee members. This seemed to be off This was followed swiftly by the to a bad start with technical problems but it UL BroCon is UL’s first games, anime and came together in the end and the bands heats of the Women's Inter 4+. manga convention. The first BroCon was Both crews gave it their all, but really got the crowd going with some very held between the 16th and 18th of July 2010 entertaining performances, including a only the men advanced to the and attracted over 200 visitors from all over bonus rendition of ‘Painkiller’ by one Derek early afternoon finals. ULRC the country. Sheedy that wowed everyone and, it is said, dominated the final of Men's Organised jointly by the UL Games was worth the admission on its own. Inter 4+, winning by over two Society and the Anime & Manga Society, Between all the events and panels, lengths to Galway RC. Coming BroCon took a year to plan and organise and conference attendees could enjoy some into the late afternoon, two of emerged a massive success for both quality shopping thanks to various vendors the biggest events in Irish societies. It helped establish us as an active selling games, merchandise and manga rowing, the men's and women's gaming, anime and manga community and during the convention.