Re-Education Durch Rundfunk: Die Umerziehungspolitik Der Britischen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DCP – Film Distribution 09/2018

DCP – Film distribution 09/2018 Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Murnaustraße 6 65189 Wiesbaden Film distribution Patricia Heckert phone.: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 45 Fax: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 19 [email protected] Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Film distribution (DCP) 09/2018 Film title / Year Silent film / Music Type Credits Languages / Length Subtitles Abschied sound film directed by: Robert Siodmak german 77'25" DE 1930 cast: Brigitte Horney, Aribert Mog, Emilie alternate ending on DCP Unda Akrobat Schö-ö-ö-n sound film directed by: Wolfgang Staudte german 84'06'' DE 1943 cast: Charlie Rivell, Clara Tabody, Karl Schönböck, Fritz Kampers Als ich tot war music: Aljoscha Zimmermann silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 37'43" DE 1915 arrangement: Sabrina Hausmann cast: Ernst Lubitsch, Helene Voß tinted ensemble: Sabrina Hausmann, Mark Pogolski Amphitryon sound film directed by: Reinhold Schünzel german 103'11" DE 1935 cast: Willy Fritsch, Paul Kemp, Lilian Harvey Anna Boleyn music: Javier Pérez de Azpeitia silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 123'47" DE 1920 cast: Emil Jannings, Henny Porten, tinted Paul Hartmann restoration 1998 Apachen von Paris, Die without music silent film director: Nikolai Malikoff german intertitles 108'08'' DE 1927 cast: Jaque Catelain, Lia Eibenschütz, Olga Limburg Asphalt music: Karl-Ernst Sasse without mus directed by: Joe May german intertitles 94'14'' DE 1929 recording: Brandenburgische Philharmonie cast: Betty Amann, Gustav Fröhlich, Albert restoration -

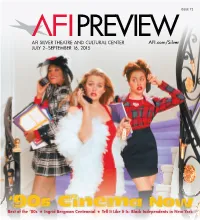

AFI PREVIEW Is Published by the Age 46

ISSUE 72 AFI SILVER THEATRE AND CULTURAL CENTER AFI.com/Silver JULY 2–SEPTEMBER 16, 2015 ‘90s Cinema Now Best of the ‘80s Ingrid Bergman Centennial Tell It Like It Is: Black Independents in New York Tell It Like It Is: Contents Black Independents in New York, 1968–1986 Tell It Like It Is: Black Independents in New York, 1968–1986 ........................2 July 4–September 5 Keepin’ It Real: ‘90s Cinema Now ............4 In early 1968, William Greaves began shooting in Central Park, and the resulting film, SYMBIOPSYCHOTAXIPLASM: TAKE ONE, came to be considered one of the major works of American independent cinema. Later that year, following Ingrid Bergman Centennial .......................9 a staff strike, WNET’s newly created program BLACK JOURNAL (with Greaves as executive producer) was established “under black editorial control,” becoming the first nationally syndicated newsmagazine of its kind, and home base for a Best of Totally Awesome: new generation of filmmakers redefining documentary. 1968 also marked the production of the first Hollywood studio film Great Films of the 1980s .....................13 directed by an African American, Gordon Park’s THE LEARNING TREE. Shortly thereafter, actor/playwright/screenwriter/ novelist Bill Gunn directed the studio-backed STOP, which remains unreleased by Warner Bros. to this day. Gunn, rejected Bugs Bunny 75th Anniversary ...............14 by the industry that had courted him, then directed the independent classic GANJA AND HESS, ushering in a new type of horror film — which Ishmael Reed called “what might be the country’s most intellectual and sophisticated horror films.” Calendar ............................................15 This survey is comprised of key films produced between 1968 and 1986, when Spike Lee’s first feature, the independently Special Engagements ............12-14, 16 produced SHE’S GOTTA HAVE IT, was released theatrically — and followed by a new era of studio filmmaking by black directors. -

Der Kinematograph (July 1932)

DAS ’A VILM-FACH BUTT VERLAG SCHERL * BERLIN SW 68 Berlin, den 1. Juli 1932 Offene Briefe Der Beauftragte der Spit¬ verband in derselben Zeit zenorganisation der Deut¬ allein Positives erreicht hat schen Filmindustrie. Herr Dr. und in welchen Punkten das Walter Plügge, wandte sich Versager der Spitzenorgam- gestern in einem sieben Sei¬ satirn tatsächlich vorliegcn ten langen — in mehrerer Be¬ ziehung offenen — Brief an D.c Lustbarkeitssteuer die Vorsitzenden des Berli¬ darüber sind sich wahrschein¬ ner Verbandes, um zu der lich alle Theaterbesitzer klar Frage des Austritts der Thea¬ — ist im Augenblick so ra¬ terbesitzer aus der Spitzen¬ dikal, wie wir das wünschen organisation Stellung zu neh¬ und für notwendig halten, men, die in letzter Zeit häufig aus der Finanzsituation der als Schreckschuß in mehr Kommunen heraus einfach oder weniger substantiierten nicht mit der Geschwindig¬ Beschlüssen manchmal mit keit zu lösen, wie die Agita¬ viel, manchmal mit wenig tionsredner der Theaterhe- Dringlichkeit verlangt wurde. sitzer es für notwendig hal¬ ln dem Brief, der sicher¬ ten. lich noch vielfach diskutiert Die Lizenzen der Tobis, werden wird, geht es in der über die so viel gesprochen Hauptsache um zwei an sich wird, sind auch nicht einfach voneinander unabhängige auf dem Wege der Notver¬ Dinge. ordnung zu regeln, weil hier Der Repräsentant der Spit¬ Dinge des internationalen Pa¬ zenorganisation stellt nach tentrechts mitsprechen, das unserer Auffassung mit Recht nicht in der Kompetenz der fest, daß die Theaterbesitzer Reichsregierung, also auch allen Grund haben, mit der nicht im Bereich von Notver¬ ordnungen steht. Arbeit der Spitzenorganisa¬ tion zufrieden zu sein, weil Wir wollen nicht alles, was sie schließlich im Laufe ihres in der Spio in den letzten siebenjährigen Bestehens doch sieben Jahren geschehen ist, beachtliche Resultate im durch dick und dünn vertei¬ digen und alle Maßnahmen Kampf um die Lustbarkeits¬ der Spio mit dem Signum steuer und im Kampf um die der Unfehlbarkeit versehen. -

Dossier De Presse

TAMASA présente LE MYSTÈRE D’UNE ÂME 14 FILMS EN VERSIONS RESTAURÉES LA RUE SANS JOIE • L’AMOUR DE JEANNE NEY • LOULOU LE JOURNAL D’UNE FILLE PERDUE • L’ENFER BLANC DU PIZ PALÜ QUATRE DE L’INFANTERIE • L’OPÉRA DE QUAT’SOUS • LA TRAGÉDIE DE LA MINE L’ATLANTIDE • DON QUICHOTTE • LE DRAME DE SHANGHAI • LE PROCÈS • LA FIN D’HITLERP • C’EST ARRIVÉ LE 20 JUILLET LE 30 OCTOBRE 2019 EN SALLES LE 19 NOVEMBRE 2019 EN COFFRET DVD/BD P Distribution TAMASA 5 rue de Charonne - 75011 Paris [email protected] - T. 01 43 59 01 01 www.tamasa-cinema.com P Relations Presse ALEXANDRA FAUSSIER & FANNY GARANCHER Agence Les Piquantes [email protected] - 01 42 00 38 86 Immense réalisateur à l’instar de Fritz Lang, Georg Wilhelm Pabst a marqué de son empreinte 30 ans de cinéma allemand. Révélant des actrices de- venues icônes (Louise Brooks, Greta Garbo...) il est tour à tour le cinéaste de la femme, parfois provocant, mais aussi pétri d’un fort engagement social. Dans ses films, Pabst a su mêler l’action au propos dans des genres toujours renouvelés. Pour cette rétrospective concoctée avec La Cinémathèque Française, nous avons choisi de présenter 14 grands films incontournables, témoins de sa maî- trise de la mise en scène et de sa permanente inventivité. Vous pourrez y dé- couvrir la diversité de son talent dans ses films les plus mythiques mais aussi de nombreuses perles et chefs-d’oeuvre méconnus. .S. La rétrospective en salles regroupe 12 films en versions restaurées et débutera à Paris et en province dès le mercredi 30 octobre : La rue sans joie en version intégrale teintée, L’Amour de Jeanne Ney, Loulou pour la première fois dans sa version la plus complète, L’Enfer du Piz palü, Le Journal d’une fille perdue, Quatre de l’infanterie, L’Opéra de Quat’sous, La tragédie de la mine, Don Quichotte, L’Altantide, Le Drame de Shanghai et C’est arrivé le 20 juillet. -

Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930S European Cinema 2007

Repositorium für die Medienwissenschaft Tim Bergfelder; Sue Harris; Sarah Street Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema 2007 https://doi.org/10.5117/9789053569801 Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Bergfelder, Tim; Harris, Sue; Street, Sarah: Film Architecture and the Transnational Imagination : Set Design in 1930s European Cinema. Amsterdam University Press 2007 (Film Culture in Transition). DOI: https://doi.org/10.5117/9789053569801. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons BY-NC 3.0/ This document is made available under a creative commons BY- Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz NC 3.0/ License. For more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ * hc omslag Film Architecture 22-05-2007 17:10 Pagina 1 Film Architecture and the Transnational Imagination: Set Design in 1930s European Cinema presents for the first time a comparative study of European film set design in HARRIS AND STREET BERGFELDER, IMAGINATION FILM ARCHITECTURE AND THE TRANSNATIONAL the late 1920s and 1930s. Based on a wealth of designers' drawings, film stills and archival documents, the book FILM FILM offers a new insight into the development and signifi- cance of transnational artistic collaboration during this CULTURE CULTURE period. IN TRANSITION IN TRANSITION European cinema from the late 1920s to the late 1930s was famous for its attention to detail in terms of set design and visual effect. Focusing on developments in Britain, France, and Germany, this book provides a comprehensive analysis of the practices, styles, and function of cine- matic production design during this period, and its influence on subsequent filmmaking patterns. -

UCLA Electronic Theses and Dissertations

UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) Permalink https://escholarship.org/uc/item/0hq1924k Author Zelechowski, Jamie Publication Date 2017 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Germanic Languages by Jamie Leigh Zelechowski 2017 © Copyright by Jamie Leigh Zelechowski 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) by Jamie Leigh Zelechowski Doctor of Philosophy in Germanic Languages University of California, Los Angeles, 2017 Professor Todd S. Presner, Co-Chair Professor Roman Koropeckyj, Co-Chair My dissertation investigates the cinematic representation of forced migration (due to the border changes enacted by the Yalta and Potsdam conferences in 1945) in East Germany, West Germany, and Poland, from 1945–1970. My thesis is that, while the representations of these forced migrations appear infrequently in feature film during this period, they not only exist, but perform an important function in the establishment of foundational national narratives in the audiovisual sphere. Rather than declare the existence of some sort of visual taboo, I determine, firstly, why these images appear infrequently; secondly, how and to what purpose(s) existing representations are mobilized; and, thirdly, their relationship to popular and official discourses. -

1938-1963 International Festival of Music Lucerne

OUR OFFICIAL AGENTS 1938-1963 AMERICAN EXPRESS CO., NEW YORK and all Branch Offices INTERNATIONAL THOS. COOK & SON, LONDON and all Branch Offices MAYFAIR TRAVEL SERVICE INC., FESTIVAL OF MUSIC NEW YORK 19 (Music Tours Department), 119 West 57th Street LUCERNE AUG. 14 - SEPT. 14, 1963 260 e — 50 000 — IV. 63 - K. & CO., L. - Printed in Switzerland 25 YEARS INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC LUCERNE (1938-1963) Municipal Theatre IPHIGENIE AUF TAURIS August 14-September 14, 1963 Great music interpreted by famous musicians will be heard at the Lucerne Music Festival this summer. And to match this in the theatre we will present “Iphigenie” by Goethe, master of the spoken word GENERAL PROGRAMME and the equal of the great musicians. “Iphigenie” was written by Goethe during his happiest years and is directly influenced by his travels in Italy. The Concerts Symphony Concerts title role in this immortal work will be played by Maria Wimmer, now ranked as the greatest Iphigenie Choral Concerts interpreter on the German-language stage. The part Chamber Orchestra Concerts of Thoas will be played by Mathias Wieman, our Serenades “General Quixotte” of last year. Directed by H. Chamber Music Gnekow, other members of the cast include Hans Michael Rehberg (Munich) as Orestes, Werner Rehm Organ Recitals as Pylades, and Theo Tecklenburg as Arkas. Décor Song Recitals and costumes are by the well-known scenic designer Piano Recital from Frankfort, Professor Franz Mertz. Orchestras Swiss Festival Orchestra Berlin Philharmonic Orchestra Philharmonia Orchestra of England Collegium Musicum Zurich Lucerne Festival Strings Choirs Lucerne Festival Choir Art Museum EMIL G. -

Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012

Copyright by Christelle Georgette Le Faucheur 2012 The Dissertation Committee for Christelle Georgette Le Faucheur Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 Committee: David Crew, Supervisor Sabine Hake, Co-Supervisor Judith Coffin Joan Neuberger Janet Staiger Defining Nazi Film: The Film Press and the German Cinematic Project, 1933-1945 by Christelle Georgette Le Faucheur, Magister Artium Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2012 Acknowledgements Though the writing of the dissertation is often a solitary endeavor, I could not have completed it without the support of a number of institutions and individuals. I am grateful to the Department of History at the University of Texas at Austin, for its consistent support of my graduate studies. Years of Teaching Assistantships followed by Assistant Instructor positions have allowed me to remain financially afloat, a vital condition for the completion of any dissertation. Grants from the Dora Bonham Memorial Fund and the Centennial Graduate Student Support Fund enabled me to travel to conferences and present the preliminary results of my work, leading to fruitful discussions and great improvements. The Continuing Fellowship supported a year of dissertation writing. Without the help of Marilyn Lehman, Graduate Coordinator, most of this would not have been possible and I am grateful for her help. I must also thank the German Academic Exchange Service, DAAD, for granting me two extensive scholarships which allowed me to travel to Germany. -

September 12, 2017 (XXXV:3) Leni Riefenstahl TRIUMPH of the WILL/TRIUMPH DES WILLENS (1934), 110 Min

September 12, 2017 (XXXV:3) Leni Riefenstahl TRIUMPH OF THE WILL/TRIUMPH DES WILLENS (1934), 110 min. (The online version of this handout has color images.) Directed by Leni Riefenstahl Written by Leni Riefenstahl, Walter Ruttmann, Eberhard Taubert Produced & Film Editing by Leni Riefenstahl Music by Herbert Windt Camera: Sepp Allgeier, Karl Attenberger, Werner Bohne, Walter Frentz, Hans Karl Gottschalk, Werner Hundhausen, Herbert Kebelmann, Albert Kling, Franz Koch, Herbert Kutschbach, Paul Lieberenz, Richard Nickel, Walter Riml, Arthur von Schwertführer, Karl Vash (Vaß), Franz Weihmayr, Siegfried Weinmann, Karl Wellert Assistant Camera: Sepp Ketterer, Wolfgang Hart, Peter Haller, Kurt Schulz, Eugen Oskar Bernhard, Richard Kandler, Hans Bühring, Richard Böhm, Erich Stoll, Josef Koch, Otto Jäger, August Beis, Hans Wittman, Wolfgang Müller, Hans (Heinz) his death in a car accident in 1943), Ludwig Müller (theologian Linke, Erich Küchler, Ernst Kunstmann, Erich Grohmann, and leading member of the "German Christians" faith movement, Wilhelm Schmidt Erich Raeder (played a major role in the naval history of World War II), Fritz Reinhardt (Secretary of State), Alfred Special Camera/Effects: Albert Kling (ærial photography), Rosenberg, Hjalmar Schacht (Minister of Economics), Franz Svend Noldan (special effects), Fritz Brunsch (special Xavier Schwarz, Julius Streicher, Fritz Todt (engineer whose effects), Hans Noack (special effects) firm handled construction of fortifications such as the Westwall and Atlantikwall, and the autobahn superhighways.) Sets: Albert Speer Leni Riefenstahl (b. August 22, 1902 in Berlin, Germany—d. Cast September 8, 2003, age 101, in Pöcking, Bavaria, Germany) Adolf Hitler, Max Amann (SS official, politician and wanted to know what it felt like to dance on the stage. -

Verleihkopien

Mitglied der Fédération D FF – Deutsches Filminstitut & Tel.: +49 (0)611 / 97 000 10 www.dff.film Wiesbadener Volksbank Internationale des Archives Filmmuseum e.V. Fax: +49 (0)611 / 97 000 15 E-Mail: wessolow [email protected] IBAN: D E45510900000000891703 du Film (FIAF) Filmarchiv BIC: WIBADE5W XXX Friedrich-Bergius-Stra ß e 5 65203 Wiesbaden 8 / 2019 Verleihkopien Eine Auswahl aus unserem Archiv-Bestand Wir bieten16mm und 35mm Filmkopien, sowie DVDs und DCPs für den nichtkommerziellen Verleih an. Die angegebenen Preise verstehen sich pro Vorführung (zzgl. 7% MwSt. und Transportkosten). * Preis ohne Vorführrechte; Details erfragen Sie bitte im Filmarchiv Darüber hinaus stehen Ihnen noch weitere Filme zur Verfügung. Auskunft über den technischen Zustand der Kopien erhalten Sie im Filmarchiv. Erläuterung viragiert = ganze Szenen des Films sind monochrom eingefärbt koloriert = einzelne Teile des Bildes sind farblich bearbeitet ohne Angabe = schwarz/weiß restauriert = die Kopie ist technisch bearbeitet rekonstruiert = der Film ist inhaltlich der ursprünglichen Fassung weitgehend angeglichen Kurz-Spielfilm = kürzer als 60 Minuten russ./ eUT = russisch mit englischen Untertiteln dtUT = mit deutschen Untertiteln dt.vorh./engl.vorh. = deutsche oder englische Zwischentitel-Liste vorhanden Einige der Stummfilme sind auch mit Musik vorhanden Zwischen- Stummfilm Titel / Land / Jahr Regie / Darsteller Titel / Format Preis € Tonfilm Sprache Abend der Gaukler Regie: Ingmar Bergman GYKLARNAS AFTON Tonfilm Darsteller: Harriet Andersson Hasse Ekman deutsch -

Guide to the Max Reinhardt Collection

GUIDE TO THE MAX REINHARDT COLLECTION BIOGRAPHICAL NOTE The celebrated theater director Max Reinhardt, recognized in America primarily for his elaborate productions of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, Franz Werfel’s The Eternal Road, and Karl Vollmoeller’s The Miracle, was born in 1873 at Baden near Vienna, Austria and died in New York City in 1943. Reinhardt’s illustrious career takes on added significance because it coincides with a major shift in the evolution of the modern theater: the ascendancy of the director as the key figure in theatrical production. Reinhardt’s reputation in international theater history is secured by the leading role he played in this transformation, as well as by his innovative use of new theater technology and endless experimentation with theater spaces and locales, which together redefined traditional relationships between actor and audience toward a new participatory theater. Born Maximilian Goldmann into an impecunious lower middle-class merchant family, Reinhardt (initially a stage name) began his career as a struggling young actor in Vienna and Salzburg. In 1894 he was invited to Berlin by Otto Brahm, the renowned director of the Deutsches Theater, where the young actor quickly gained critical acclaim for his convincing portrayals of old men. Eager to escape the gloom and doom of the prevailing Naturalist style, Reinhardt in 1901 co-founded an avant-garde literary cabaret called Sound and Smoke (Schall und Rauch), the allusion being to a poem by Goethe. This cabaret theater perceptively satirized the fashions of current theatrical theory and practice and came to function as an experimental laboratory for the future director. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Germanic Languages by Jamie Leigh Zelechowski 2017 © Copyright by Jamie Leigh Zelechowski 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Representation of Forced Migration in the Feature Films of the Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, and Polish People’s Republic (1945–1970) by Jamie Leigh Zelechowski Doctor of Philosophy in Germanic Languages University of California, Los Angeles, 2017 Professor Todd S. Presner, Co-Chair Professor Roman Koropeckyj, Co-Chair My dissertation investigates the cinematic representation of forced migration (due to the border changes enacted by the Yalta and Potsdam conferences in 1945) in East Germany, West Germany, and Poland, from 1945–1970. My thesis is that, while the representations of these forced migrations appear infrequently in feature film during this period, they not only exist, but perform an important function in the establishment of foundational national narratives in the audiovisual sphere. Rather than declare the existence of some sort of visual taboo, I determine, firstly, why these images appear infrequently; secondly, how and to what purpose(s) existing representations are mobilized; and, thirdly, their relationship to popular and official discourses. Furthermore, I articulate to what extent and in what way the experiences of “others” (e.g. Jews, Ukrainians, ii Soviets, etc.) are (or are not) integrated into these narratives of victimhood. To these ends, I conduct close analyses of ten films, focusing on those scenes that depict refugee treks and “repatriate” trains.