Coleoptera Ii

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pollia Condensata Has an Extraordinary Blue Fruit Known for Its High Intensity Reflectivity, and Glittery Appearance

LIVING LIGHT 2018 3 CONTENTS Introduction ....................................................... 3 Scientific commitee ............................................. 4 Local organising commitee ................................... 4 Graphics ............................................................ 4 History .............................................................. 5 Timetable .......................................................... 6 Find us .............................................................11 Abstracts, invited lectures ...................................13 Abstracts, lectures .............................................21 Abstracts, posters ..............................................67 List of participants .............................................92 Contacts...........................................................96 Sponsors ..........................................................97 Notes ...............................................................98 4 5 INTRODUCTION Dear Living Light 2018 Participant, It is an honour for us to host such an exciting meeting in Cambridge and we thank you for joining us! We designed the meeting with the intention of maximising interaction between the participants and with the hope that you will go back home with a new set of collaborators and friends which are as passionate as you are about working at the interface between biology, chemistry, physics, and engineering! We truly hope that you will enjoy the conference and we ask for your collaboration to keep the meeting -

Moeseneder CH Et Al

C ONTRIBUTORS TO VOLUME 2 Martin Baehr Eric G. Matthews Zoologische Staatssammlung South Australian Museum Münchhausenstraße 21 North Terrace 81247 München, Germany Adelaide, South Australia 5000 Australia Alberto Ballerio Viale Venezia 45 Sławomir Mazur I-25123 Brescia, Italy Department of Forest Protection and Ecology Warsaw University of Life Sciences Hermes E. Escalona Nowoursynowska 159 Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig 02–776 Warszawa, Poland Centre for Molecular Biodiversity Research Adenauerallee 160, Chris H. Moeseneder 53113 Bonn, Germany Oceans and Atmosphere Flagship, CSIRO Queensland Biosciences Precinct, Martin Fikáček 306 Carmody Road, Department of Entomology St. Lucia, Queensland 4067 National Museum Natural History Australia Cirkusová 1740 CZ-193 00 Praha 9 - Horní Počernice Chris A.M. Reid Czech Republic Australian Museum 6 College Street Nicole L. Gunter Sydney, New South Wales 2010 Department of Invertebrate Zoology Australia Cleveland Museum of Natural History Cleveland, Ohio 44106, USA Owen D. Seeman Queensland Museum, W. Eugene Hall PO Box 3300, University of Arizona Insect Collection South Brisbane, Queensland 4101 Department of Entomology Australia 1140 E. South Campus Dr Tucson, Arizona 85721, USA Chris Watts South Australian Museum Lars Hendrich North Terrace Zoologische Staatssammlung Adelaide, South Australia 5000 Münchhausenstraße 21 Australia 81247 München, Germany Tom A. Weir Paul M. Hutchinson Australian National Insect Collection Quarantine WA, CSIRO Department of Primary Industries and -

DNA Barcoding Suggests Cryptic Species in All ‘Well-Known’ Australian Flower Beetles (Scarabaeidae: Cetoniinae)

Hiding in plain sight: DNA barcoding suggests cryptic species in all `well-known' Australian flower beetles (Scarabaeidae: Cetoniinae) Andrew Mitchell1, Christian H. Moeseneder1,2 and Paul M. Hutchinson3 1 Australian Museum Research Institute, Australian Museum, Sydney, New South Wales, Australia 2 Oceans and Atmosphere Flagship, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, St Lucia, Queensland, Australia 3 Quarantine Western Australia, Department of Agriculture and Food Western Australia, Perth, Western Australia, Australia ABSTRACT DNA barcode data is presented for Australian cetoniine flower beetles to aid with species discovery and guide revisionary taxonomy. Sequences of the COI gene's DNA barcode region were acquired from 284 cetoniine specimens, covering 68 described species and 33 genera. This equates to 48% of the known species and 83% of the genera which occur in Australia. Results suggest up to 27 putative undescribed species in our sample, only 11 of which were suspected to be undescribed before this study, leaving 16 unexpected (``cryptic'') species. The Australian cetoniine fauna may hence be increased by up to 19%. An unanticipated result of the work is that each of the five most visible and commonly collected Australian cetoniine species, Eupoecila australasiae (Donovan, 1805), Neorrhina punctatum (Donovan, 1805), Glycyphana (Glycyphaniola) stolata (Fabricius, 1781), Chondropyga dorsalis (Donovan, 1805) and Bisallardiana gymnopleura (Fischer, 1823), have unexpectedly high diversity in DNA barcode sequences -

A New Key to the Suprageneric Taxa in the Beetle Family Cetoniidae, with Annotated Lists of the Known Genera

A NEW KEY TO THE SUPRAGENERIC TAXA IN THE BEETLE FAMILY CETONIIDAE, WITH ANNOTATED LISTS OF THE KNOWN GENERA by J. KRIKKEN J. Krikken: A new key to the suprageneric taxa in the beetle family Cetoniidae, with annota• ted lists of the known genera. Zool. Verh. Leiden 210, 5-ix-1984: 1-75, figs. 1-86, 1 table. — ISSN 0024-1652. Key-words: Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniidae; key, family-group taxa; checklist, genera. A revised key to the subfamilies, tribes and subtribes of the Cetoniidae (Coleoptera: Scara• baeoidea) is presented. Comments are given on the classification implied by the key, which inclu• des several redefinitions. All the known genera (ca. 510) are listed under their tribe or subtribe, the position of several being different from that in Schenkling's catalogues (1921, 1922). Referen• ces to recent synoptic literature are given. Eighteen new subtribes are proposed, the majority in the tribe Cremastocheilini. One new tribe is proposed, the Platygeniini. Attention is drawn to various new and neglected synonymies, original spellings, and other nomenclatural matters regar• ding family-group and genus-group names. The position of many genera is briefly discussed. Some striking features of the biogeography of the Cetoniidae are discussed, such as the high ge• neric endemicity for the major biogeographical regions (for the Madagascan, Afrotropical and Australasian regions ca. 90% or more). J. Krikken, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, the Ne• therlands. CONTENTS 1. INTRODUCTION 4 Purpose, limitations, cetoniid natural history 4 General taxonomic and nomenclatural comments 7 Technical explanation 9 Biogeographical summary 11 2. -

February 2019 Newsletter of the Northern Territory Field Naturalists' Club Inc

NATURE TERRITORY February 2019 Newsletter of the Northern Territory Field Naturalists' Club Inc. In This Issue February Meeting p. 2 February Field Trip p. 3 Upcoming Activities p. 3 January Field Trip Report pp. 4-5 Bird of the Month p. 6 Butterfly Book Launch p. 7 Publications p. 7 Christmas Beetles pp. 8-9 Podcasts p. 10 Spiders at MAGNT p. 11 Chitter Chatter pp. 12-13 Meeting Room Map p.14 Club notices p. 15 Club web-site: http://ntfieldnaturalists.org.au/ Glossy Ibis at Fogg Dam. Check out Chitter Chatter on page 12 for more photos. Photo: Christopher Spooner FOR THE DIARY February Meeting: Wednesday 20 - Ants of the NT with an emphasis on invasive species with Magen Pettit February Field Trip: Sunday 24 - CSIRO Lab to view ant and other collections with Magen Pettit See pages 2 - 3 for m ore det ails Disclaimer: The views expressed in Nature Territory are not necessarily those of the NT Field Naturalists' Club Inc. or members of its Committee. February Meeting Ants are fANTastic ... but invasive ants are not! by Magen Pettit Wednesday 20, 7.45 pm, CDU Casuarina, Room BLUE 2.2.24 PLEASE NOTE CLUB HAS A NEW MEETING ROOM - SEE PAGE 14 FOR A MAP Sum m ary: Ants are the most widely used invertebrate indicators of ecosystem health and biodiversity change. However, there is also the issue of invasive ant species which are amongst the most serious global invasive pests. Invasive ants cost >$6 billion annually to the global economy. Australia?s environmental, economic, and social wellbeing is threatened by these ants, some of which have already been Yellow crazy ant worker and queen. -

Paul Schoolmeesters References List from 2015 to 2017 Can Be Found On

file:///L|/!_to_ZIN/pdf/!/SCARABS_2015-2017.htm Paul Schoolmeesters References list from 2015 to 2017 can be found on the Scarab-papers 2015 file:///L|/!_to_ZIN/pdf/!/SCARABS_2015-2017.htm14.05.2017 8:28:40 Author(s) Year Title Publication URL Abbas M., Bai M. & Yang X. 2015 Study on dung beetles of northern Pakistan with a new record from Pakistan Entomotaxonomia 37(4):257-267 Abdurahmanov G.M. & Shokhin I.V. 2015 Bodilopsis Ogloblini (Semenov et Medvedev, 1928) - a circumcaspian South of Russia: Ecology, Development species 10(4):51-58 Alvarado-Roberto F. & Arias-Buriticá J. 2015 Highest Elevation Recorded for a Nesting Dung Beetle in the Americas The Coleopterists Bulletin 69(4):789-792 Araya K. & Fujita K. 2015 A new species of the genus Aegus from Penang Island, West Malaysia Kogane, Tokyo 17:123-126 Arriaga-Jiménez A. & Roy L. 2015 Co1 DNA supports conspecificity of Geomyphilus pierai and G. barrerai and ZooKeys 512:77-88 http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=55 is a good marker for their phylogeographic investigation in Mexican 77 mountains Bagaturov M.F. & Nikolajev G.V. 2015 Overview of distribution of the genus Lethrus Scopoli, 1777 Caucasian Entomological Bulletin http://www.ssc- 11(2):303-314 ras.ru/ckfinder/userfiles/files/9_Bagaturov%2 0Nikolajev.pdf Baratelli D. 2015 I Coleotteri Cetoniinae del varesotto centro-meridionale (Lombardia, nord Bollettino della Società Ticinese di Scienze Italia) Naturali Lugano 103:17-26 Barbero E., Roggero A. & Palestrini C. 2015 Distribution of Eodrepanus striatulus (Paulian, 1945) The Pan-Pacific Erntomologist 91(4):342- 344 Barclay M.V.L. -

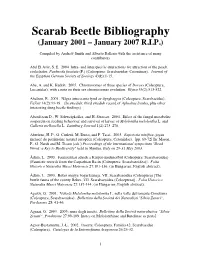

Bibliography of Literature Published on Scarab Beetles Since 1 January 2001 (Worldwide Coverage)

University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Papers in Entomology Museum, University of Nebraska State June 2005 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) Andrew B. T. Smith University of Nebraska State Museum & Canadian Museum of Nature, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers Part of the Entomology Commons Smith, Andrew B. T. , "Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage)" (2005). Papers in Entomology. 1. https://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 This Article is brought to you for free and open access by the Museum, University of Nebraska State at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Papers in Entomology by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Scarab Beetle Bibliography (January 2001 - present) Compiled by Andrew Smith with the assistance of many contributors Abd El Aziz, S. E. 2004 Intra- and interspecific interactions for attraction of the peach cockchafer, Pachnoda fasciata (F.) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae). Journal of the Egyptian German Society of Zoology 43(E):1-15. Abelson, B. 2001. Några intressanta fynd av dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae). FaZett 14(2):11-19. (In swedish: third swedish record of Aphodius lividus, plus other interesting dung beetle findings) Abendstein D., W. Schweigkofler, and H. Strasser. 2004. Effect of the fungal metabolite oosporein on feeding behaviour and survival of larvae of Melolontha melolontha L. and Galleria mellonella L. Laimburg Journal 1(2):273–276. Aberlenc, H. P., G. Curletti, M. Dutto, and F. Tassi. -

A Contribution to Knowledge of Genus Ischiopsopha Gestro, 1874 with Descriptions of New Species (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae)

Studies and Reports taxonomical Series 9 (2): 457-472, 2013 A contribution to knowledge of genus Ischiopsopha Gestro, 1874 with descriptions of new species (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae) Stanislav JÁKL Lamačova 867, CZ-158 00, Praha 5 - Hlubočepy, Czech Republic e-mail: [email protected] Taxonomy, new species, new distribution records, Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae, Lomapterini, Ischiopsopha, Austral-Papuan Region Abstract. Five new species and one new subspecies of Ischiopsopha (s. str.), respectively, Ischiopsopha (s. str.) hyla detanii ssp. nov. from Aru archipelago (Indonesia), Ischiopsopha (s. str.) lata sp. nov. and Ischiopsopha (s. str.) nigropurpurea sp. nov. from West Papua (Indonesia), Ischiopsopha (s. str.) magnifica sp. nov. from Misima Island (Papua New Guinea), Ischiopsopha (s. str.) vellalavellaensis sp. nov. and Ischiopsopha (s. str.) schaarsmidti sp. nov. from Makira and Vella Lavella Islands (Solomon Islands) are described, compared and illustrated. Distribution areas of some species are discussed and corrected, new distributional records are given for some species. INtRoDuCtIoN Ischiopsopha is currently placed in the subtribe Lomapterina of the tribe Schizorhinini (Krikken 1984, Allard 1995). the genus recently accommodates 78 species and 18 subspecies (Jákl unpublished data) split in two subgenera Ischiopsopha Gestro, 1874 and Homeopsopha Schurhoff, 1934. two main revisional works have been provided for the group (Mikšič 1978 and Allard 1995). other works are partial, but very useful (Krikken 1983 and Willemstein 1971), other more recently published works usually add new species, sometimes from very remote areas (Delpont 1995, Rigout et Allard 1997, Alexis et Delpont 2000, (Audureau 2000, Antoine 2004, Krajcik et Jákl 2007, Devecis 2008, Delpont 2009, Mitter 2012). -

Insect Manual.Indd

Contents planning your project 12 where to put insect plants on your land 13 introduction 4 which plants to grow 13 the international insect trade 4 how should you start growing your plants? 14 what should happen if you have grown the right plants? 14 income 5 taking caterpillars from your plants to hatch 14 effort 5 storing pupae until they hatch 15 hatching butterfly pupa 16 buying and selling insects 6 killing a fresh adult butterfly 17 why do you need these middlemen NGOs? 6 why start insect ranching now? 6 collecting insects 18 legal issues 7 finding butterflies 18 finding beetles 19 how insects live 8 finding stick insects 19 how butterflies live 8 making a net 20 butterfly life cycle 9 using your net 22 how other insects live 9 donʼt kill damaged butterflies 22 insect life cycle 10 killing and storing insects 23 locations: what you find where 10 killing butterflies 23 killing beetles 23 ranching and collecting 11 killing stick insects 24 2 preparing stick insects after they die 24 running your insect business 34 marketing 34 drying and storing 27 business knowledge 34 how to store butterflies after drying 27 managing risks 34 storing beetles 28 keeping records 35 completely drying butterflies 28 completely drying beetles 28 donʼt forget 36 packing and shipping your insects 30 insect and plant identification sheets 37 how to prepare your insects for shipping 30 insects of papua new guinea 38 packing your insects to send in the post 30 butterflies of the bismarck group and manus 39 keeping your insects safe in the mail 31 insects of the bismarck -

Scarab Beetle Bibliography (January 2001 – January 2007 R.I.P.)

Scarab Beetle Bibliography (January 2001 – January 2007 R.I.P.) Compiled by Andrew Smith and Alberto Ballerio with the assistance of many contributors Abd El Aziz, S. E. 2004 Intra- and interspecific interactions for attraction of the peach cockchafer, Pachnoda fasciata (F.) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae). Journal of the Egyptian German Society of Zoology 43(E):1-15. Abe, A. and K. Kudoh. 2005. Chromosomes of three species of Dorcus (Coleoptera, Lucanidae), with a note on their sex chromosomes evolution. Elytra 33(2):513-522. Abelson, B. 2001. Några intressanta fynd av dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae). FaZett 14(2):11-19. (In swedish: third swedish record of Aphodius lividus, plus other interesting dung beetle findings) Abendstein D., W. Schweigkofler, and H. Strasser. 2004. Effect of the fungal metabolite oosporein on feeding behaviour and survival of larvae of Melolontha melolontha L. and Galleria mellonella L. Laimburg Journal 1(2):273–276. Aberlenc, H. P., G. Curletti, M. Dutto, and F. Tassi. 2003. Eupotosia mirifica, joyau menacé du patrimoine naturel européen (Coleoptera, Cetoniidae). [pp. 69-72] In: Mason, F., G. Nardi and M. Tisato (eds.) Proceedings of the international symposium "Dead Wood: a Key to Biodiversity" held in Mantua, Italy on 29-31 May 2003. Ádám, L. 2003. Faunisztikai adatok a Kárpát-medencéböl (Coleoptera: Scarabaeoidea) [Faunistic records from the Carpathian Basin (Coleoptera: Scarabaeoidea)]. Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 27:101-136. (in Hungarian, English abstract). Ádám, L. 2003. Bekes megye bogarfaunaja, VII. Scarabaeoidea (Coleoptera) [The beetle fauna of the county Bekes, VII. Scarabaeoidea (Coloeptera)]. Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 27:137-144. (in Hungarian, English abstract).