Robin Page Genannt Bluebeard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Archive Fluxus Heidelberg Center BLOG 2009 06 01

Fluxus Heidelberg Center BLOG: June 2009 pagina 1 van 10 BLOG ZOEKEN BLOG MARKEREN Volgende blog» Blog maken | Aanmelden Fluxus Heidelberg Center BLOG This BLOG is maintained by the FLUXUS HEIDELBERG CENTER. See: WWW.FLUXUSHEIDELBERG.ORG. This FHC BLOG will contain an overview of all news we find and get in connection to Fluxus. Articles, publications, events, celebrations, Biographies, you name it. Every month the collection of the blog will be published on the FHC website as a digital archive THURSDAY, JUNE 25, 2009 Contributors Something Else Press: Exploring the Ways and Means of Communication Litsa Spathi / Nobody Litsa Spathi Ruud Janssen By Steve Clay Fluxus Tomato Fluxus Heidelberg Center Designed, edited and produced by Dick Higgins, Something Else Press books contain offbeat and avant-garde writing in a neat and tidy yet quirky and distinctive form. The Press began in 1964 following Higgins’s break with Links Fluxus founder George Maciunas, and embodied the many of the concerns Fluxus Heidelberg Center which identified the then nascent art movement. Fluxus Heidelberg Center Videos Fluxlist Europe Early titles include Jefferson’s Birthday/Postface (1964), Higgins’s collection Fluxlist BLOG of performance scores about which the jacket copy reads: ‘Jefferson’s Litsa Spathi's Site Birthday consists of all the things Dick Higgins wrote, composed or invented Litsa Spathi's BLOG between April 13th, 1962 and April 13th 1963 inclusive, on the assumption Litsa Spathi's Portfolio that the bad work one does is just as valid as the interesting work. So some IUOMA Site is lousy. So? Some is terrific. Hurrah for the Irish! And hurrah for Thomas Ruud Janssen's TAM & IUOMA Blog Jefferson! And Daniel Webster too!’ Jefferson’s Birthday was produced Fluxus Blog back-to-back with Postface, Higgins’s account of the background and Tomato Times Blog beginning of Fluxus. -

Key: * Organized by the Wexner Center + New Work Commissions/Residencies ♦ Catalogue Published by WCA ● Gallery Guide

1 Wexner Center for the Arts Exhibition History Key: * Organized by the Wexner Center + New Work Commissions/Residencies ♦ Catalogue published by WCA ● Gallery Guide ●LaToya Ruby Frazier: The Last Cruze February 1 – August 16, 2020 (END DATE TO BE MODIFIED DUE TO COVID-19) *+●Sadie Benning: Pain Thing February 1 – August 16, 2020 (END DATE TO BE MODIFIED DUE TO COVID-19) *+●Stanya Kahn: No Go Backs January 22 – August 16, 2020 (END DATE TO BE MODIFIED DUE TO COVID-19) *+●HERE: Ann Hamilton, Jenny Holzer, Maya Lin September 21 – December 29, 2019 *+●Barbara Hammer: In This Body (F/V Residency Award) June 1 – August 11, 2019 *Cecilia Vicuña: Lo Precario/The Precarious June 1 – August 11, 2019 Jason Moran June 1 – August 11, 2019 *+●Alicia McCarthy: No Straight Lines February 2 – August 1, 2019 John Waters: Indecent Exposure February 2 – April 28, 2019 Peter Hujar: Speed of Life February 2 – April 28, 2019 *+♦Mickalene Thomas: I Can’t See You Without Me (Visual Arts Residency Award) September 14 –December 30, 2018 *● Inherent Structure May 19 – August 12, 2018 Richard Aldrich Zachary Armstrong Key: * Organized by the Wexner Center ♦ Catalogue published by WCA + New Work Commissions/Residencies ● Gallery Guide Updated July 2, 2020 2 Kevin Beasley Sam Moyer Sam Gilliam Angel Otero Channing Hansen Laura Owens Arturo Herrera Ruth Root Eric N. Mack Thomas Scheibitz Rebecca Morris Amy Sillman Carrie Moyer Stanley Whitney *+●Anita Witek: Clip February 3-May 6, 2018 *●William Kentridge: The Refusal of Time February 3-April 15, 2018 All of Everything: Todd Oldham Fashion February 3-April 15, 2018 Cindy Sherman: Imitation of Life September 16-December 31, 2017 *+●Gray Matters May 20, 2017–July 30 2017 Tauba Auerbach Cristina Iglesias Erin Shirreff Carol Bove Jennie C. -

Heike Roms, Drama, University of Exeter When Fluxus Came to West

ORE Open Research Exeter TITLE When Fluxus Came to West Wales: A re-search in 12 actions – or, does a network have a margin? AUTHORS Roms, H JOURNAL Performance Research DEPOSITED IN ORE 20 December 2018 This version available at http://hdl.handle.net/10871/35236 COPYRIGHT AND REUSE Open Research Exeter makes this work available in accordance with publisher policies. A NOTE ON VERSIONS The version presented here may differ from the published version. If citing, you are advised to consult the published version for pagination, volume/issue and date of publication Heike Roms, Drama, University of Exeter When Fluxus Came to West Wales: A re-search in 12 actions—or, does a network have a margin? Published in: Performance Research 23:4 (Special Issue: On Reflection – Turning 100), June/July/August 2018, 382-8 http://dx.doi.org/10.1080/13528165.2017.1374641 © Heike Roms 2018 VERSION: Author’s accepted manuscript, September 2018; deposited 19.12.2018 2007. Leafing through Imaging Wales, a book on contemporary Welsh art, I come across the following lines: ‘Visual performance has always been Very strong in Wales. It is not generally known that Fluxus eVents occurred and that there was a Fluxus FestiVal in Aberystwyth…’ (Adams 2003: 27). What’s Welsh for performance art? For more than a decade I have been charting the emergence and early deVelopment in the 1960s and 1970s of those art practices we have come to call—with a catch-all term—performance art: Happenings, Fluxus eVents, destruction art, action art, body art and others like them. -

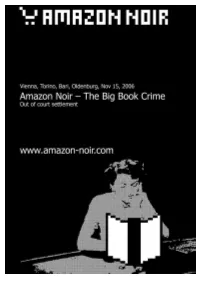

Fluxus Reader By: Ken Friedman Edited by Ken Friedman ISBN: 0471978582 See Detail of This Book on Amazon.Com

The Fluxus Reader By: Ken Friedman Edited by Ken Friedman ISBN: 0471978582 See detail of this book on Amazon.com Book served by AMAZON NOIR (www.amazon-noir.com) project by: PAOLO CIRIO paolocirio.net UBERMORGEN.COM ubermorgen.com ALESSANDRO LUDOVICO neural.it Page 1 PART I THREE HISTORIESPART I THREE HISTORIESPART I THREE HISTORIES Page 2 Page 3 Ben Patterson, Terry Reilly and Emmett Williams, of whose productions we will see this evening, pursue purposes already completely separate from Cage, though they have, however, a respectful affection.' After this introduction the concert itself began with a performance of Ben Patterson's Paper Piece. Two performers entered the stage from the wings carrying a large 3'x15' sheet of paper, which they then held over the heads of the front of the audience. At the same time, sounds of crumpling and tearing paper could be heard from behind the on-stage paper screen, in which a number of small holes began to appear. The piece of paper held over the audience's heads was then dropped as shreds and balls of paper were thrown over the screen and out into the audience. As the small holes grew larger, performers could be seen behind the screen. The initial two performers carried another large sheet out over the audience and from this a number of printed sheets of letter-sized paper were dumped onto the audience. On one side of these sheets was a kind of manifesto: "PURGE the world of bourgeois sickness, `intellectual', professional & commercialised culture, PURGE the world of dead art, imitation, artificial art, abstract art, illusionistic Page 4 [...] FUSE the cadres of cultural, social & political revolutionaries into united front & action."2 The performance of Paper Piece ended as the paper screen was gradually torn to shreds, leaving a paper-strewn stage. -

The Assault on Culture: Utopian Currents from Lettrisme

THE ASSAULT ON CULTURE Utopian currents fromLettrisme to Class War STEWART HOME A.K. Press • Stirling • 1991 British Library Cataloguing in Publication Data Home, Stewart, 1962- The assault on culture: utopian currents from Lettrisme to class war.-2nd ed. I. Avant garde style. History I. Title 700.904 ISBN 1-873176-35-X ISBN 1-873176-30-9 pbk Typeset by Authority, Brixton. First published by Aporia Press and Unpopular Books, I 988. Second edition published by AK Press 1991. This edition published by AK Press, PO Box 12766, Edinburgh, EH8 9YE. "Our programme is a cultural revolution through atotal assault on culture, which makes use of every tool, every energy and every media we can get our collective hands on ... our culture,our art, the music, newspapers, books, posters, our clothing, our homes, the way we walk and talk, the way our hair grows, the way we smoke dope and fuck and eat and sleep - it's all one message - and the message is FREEDOM." John Sinclair, MinistryOf Information,White Panthers. "Frankly, all he asked fornow was an opportunity to ingratiate himself with the Black Panthers and uncover the man behind the scenes. Hartha d been right about this. There were whites actively engaged in supplying facilities, legal advice, aidfor the 'cell'. Liberals theywere called. Some were honest citizens trying to carry throughthe may or's instructions thatpeace depended upon total, unbiased co-operation between New York's polyglot millions. Others had a stake in anarchy - destruction being their aim, civil strife theirimmediate target. And, too, there were theMafia with tentacles waving fora share of the lucrative drug traffic. -

La Monte Young

Gian-Franco Baruchello Robert Malaval Philippe Hiquilly Tetsumi Kudo Jacques Gabriel Ferro Alain_Jouffroy Sergio Rusconi Jean-Jacques Lebel Walter Gaudnek Alan Ansen Red Grooms Claes Oldenburg Frank Amey Robert Whitman Ush Kagel Richard Levine Jim Dine Edward Boagni Hans G Helms Joe Kotzin Carolyn Brown Nikky Amey Ay-O Philip Corner Kurt Schwertsik Merce Cunningham Yvonne Rainer Jack Spicer Jerome Martin Robin Page Patricia Brown Allan Kaprow Gustav Metzger Bazon Brock Freddie Herko Ben Vautier Christian Megert Victor Musgrave Deborah Hay Al Hansen Carolee Schneemann Peter Cohen Robert Rauschenberg Jonas Mekas Terry Jennings Daniel Spoerri Larry Poons Reginald Daniels Joseph Byrd Arthur Koepcke Claus Bremer Dick Higgins Robert Filliou Alison Knowles Jiro Takamatsu John Cage Hi Red Center David Tudor Genpei Akasegawa Yoko Ono Natsuyuki Nakanishi Kazakura Sho John Herbert McDowell Jackson Mac Low Izumi Tatsu Joergen Frisholm George Brecht Eric Andersen Pamela Davis Karl-Erik Welin Frank Kuenstler Earle Brown Walter De MariaRay Johnson Dennis Johnson Storm de Hirsch Ben Patterson John Fisher James Waring Emmett Williams Gerd Stahl William Pearson Ken Jacobs Richard Maxfield Henry Flynt Sylvano Bussotti Ludwig Gosewitz La Monte Young Wolf Vostell Toshi Ichiyanagi George Maciunas Robert Morris Willem de Ridder Will Spoor Dennis Lindberg Misha Mengelberg Tomas Schmit Govert Jurriaanse Terry Riley Louis Andriessen Nam-june Paik Lancelot Samson Jaap Spek Peter Schat Stefan Wewerka Christian Wolff Carlheinz Caspari Simone Forti Dieter Roth Jed -

FLUXUS ABC a Selection Curated by Henar Rivière

GALERIE KRINZINGER SEILERSTÄTTE 16 1010 WIEN TEL +43 1 513 30 06 FAX +43 1 513 30 06 33 [email protected] galerie-krinzinger.at FLUXUS ABC A selection curated by Henar Rivière Eric Anderson, A-Yo, George Brecht, Giuseppe Chiari, Philip Corner, Robert Filliou, Ken Friedman, Al Hansen, Detlev Hartmann, Dick Higgins, Alice Hutchins, Joe Jones, Milan Knížak, Alison Knowles, George Maciunas, Jonas Mekas, Peter Moore, Charlotte Mooreman, Yoko Ono, Robin Page, Nam June Paik, Ben Patterson, Willem De Ridder, Carolee Schneemann, Paul Sharits, Mieko Shiomi, Daniel Spoerri, Ben Vautier, Yoshi Wada, Robert Watts, Emmett Williams and others opening: December 17, 2020, 7pm duration: December 18, 2019 - February 14, 2020 opening speach by Henar Rivière Art historian, Madrid / Vienna Almost 60 years have passed since Fluxus was born in Wiesbaden in 1962. “Until then, what is known as Fluxus today didn't know what it was”. To this statement by Fluxus artist Ben Patterson one should add that also after 1962 (especially after!) a strong and long-lasting controversy over what Fluxus actually was. A firm avant-garde group for some, a rather vague attitude towards life and art for others – Fluxus just did not want to be defined unilaterally. It is precisely this controversy, guided by the artists themselves, that illuminates the nature of Fluxus as an experimental artistic tendency, which opened up new paths for the social organization and aesthetic development of the arts. At a time when the former strategies of the historical avant-garde were being revised, Fluxus emerged as the first international artist network of postmodernism under its own name. -

Bibliography

BIBLIOGRAPHY GENERAL BIBLIOGRAPHY Adesokan, Akinwumi. Postcolonial Artists and Global Aesthetics. Bloomington: Indiana University Press, 2011. Agamben, Giorgio. “What Is the Contemporary.” In Nudities, trans. David Kishik and Stefan Pedatella,10–19. Stanford: Stanford University Press, 2010. Altbach, Philip G., and Salah M. Hassan. The Muse of Modernity: Essays on Culture as Development in Africa. Trenton, N.J.: Africa World Press, 1997. Appiah, Kwame Anthony, and Henry Louis Gates, Jr., eds. The Dictionary of Global Culture. New York: Alfred A. Knopf, 1997. Art and Philosophy. Milan: Giancarlo Politi, 1991. Art Since 1900. Texts by Frances Richard, Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh. New York: Thames and Hudson, 2004. Baas, Jacquelynn, and Mary Jane Jacob, eds. Buddha Mind in Contemporary Art. Berkeley: University of California Press, 2004. Badiou, Alain. The Century. Trans. Alberto Toscano. Cambridge: Polity, 2007. Baldessari, John, Megan Cranston, and Thomas McEvilley. 100 Artists See God. New York: Independent Curators International, 2004. Bann, Stephen. The True Vine: On Visual Representation and the Western Tradition. Oxford: Cambridge University Press, 1989. ———. Ways Around Modernism. New York: Routledge, 2007. Barthes, Roland. Image Music Text. Trans. Stephen Heath. London: Fontana, 1977. ———. Mythologies. Trans. Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 1972. Baudrillard, Jean. For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis: Telos, 1981. Bell, Julian. Mirror of the World: A New History of Art. New York: Thames and Hudson, 2007. Benjamin, Walter. Illuminations. Ed. Hanna Arendt, trans. Harry Zohn. New York: Schocken, 1969. Bickers, Patricia, and Andrew Wilson. Talking Art: Interviews with Artists Since 1976. London: Ridinghouse, 2007. -

The Fluxus Reader

THE FLUXUS READER Edited by KEN FRIEDMAN ACADEMY EDITIONS First published in Great Britain m 1998 by ACADEMY EDITIONS a division of John Wiley & Sons, Baffins Lane, Chichester, West Sussex PO19 1UD Copyright © 1998 Ken Fnedman All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced, stored m a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except undei the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copynght Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London, UK, W1P 9HE, without the permission in writing of the pubhshei and the copyright holders Other Wiley Editorial Offices New York • Wemheim • Bnsbane • Singapore • Toronto ISBN 0-471-97858-2 Typeset by BookEns Ltd, Royston, Herts Printed and bound in the UK by Bookcraft (Bath) Ltd, Midsomer Norton Cover design by Hybert Design CONTENTS Acknowledgements i v Ken Fi ledman, Introduction A Transformative Vision of Fluxus via Part I THREE HISTORIES On en Smith, Developing a Fluxable Forum Early Performance and Publishing 3 Simon Anderson, Fluxus, Fluxion, Flushoe The 1970s 22 Hannah Higgins, Fluxus Fortuna 31 Part II THEORIES OF FLUXUS Ina Blom Boredom and Oblivion 63 David T Dons, Zen Vaudeville A Medi(t)ation m the Margins of Fluxus 91 Craig Saper, Fluxus as a Laboratory 136 Part III CRITICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVES Estera Milman, Fluxus History and Trans-History Competing Strategies foi Empowerment 15 5 Stephen C Foster, Historical