Mischa Kopmann Aquariumtrinker

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Klaviernoten Ab 170000 Stand 13-04-2020.Xlsx

Nummer Komponist Titel Beschreibung Bearbeiter Verlag 18’600 Abendroth Hermann Ich möchter einmal….! Sjhimmy-Fox Drei Masken Berlin 18’454 Abraham Paul Bin kein Hauptmann bin kein grosses Tier Foxtrot Dreiklang Dreimasken 17’066 Abraham Paul Du traumschöne Perle der Südsee Vanberg Charles Dreiklang-Dreimasken 18’568 Abraham Paul Good Night! (Shine, Shine, Moon) english Waltz Alrobi 18’568 Abraham Paul Mausi Foxtrot Alrobi 18’258 Abraham Paul Niagara-Fox Sirius 18’454 Abraham Paul So küsst man nur in Wien Wiener Walzer Dreiklang Dreimasken 18’594 Abraham Paul So lüsst man nur in Wien! Walzer aus "Ein bisschen Liebe für dich" Alrobi Berlin 18’258 Abraham Paul Was ich mach geht leider schief Slowfox Sirius 17’728 Abraham Peul Diese Kleine Lied mein Schatz sing ich nur für dich Slowfox Bossi Francis Europaton 17’707 Abraham Peul Ich bin ja heut so glücklich Foxtrot Alrobi 17’884 Abraham Peul Ich hab dich viel zu lieb Tango Bossi Francis Europaton 17’729 Abraham Peul Ich hass dich und ich lieb dich Langs. Walzer Sobotka F. Sirius 17’969 Abraham Peul Ich möchte so gern dich küssen Foxtrot Bossi Francis Europaton 17’729 Abraham Peul In meinen weissen Armen Slowfox Sirius 17’969 Abraham Peul Ohne Liebe kann ein Herz nicht glüklich sein Slowfox Bossi Francis Europaton 18’185 Abraham Peul Und was sagt Monsieur Gaston dazu Wagner Oscar Sirius 18’445 Abreu Zequinha Le Danseur du Perroquet (La Danseuse du Perroquet) (The Parrot)Samba S.E.M.I. 18’445 Abreu Zequinha Tico-Tico Samba S.E.M.I. 19’109 Abreu Zequinha Tico-Tico Samba J. -

Hits Der 90Er

Hits der 90er Absolute Beginner – Liebeslied Die Ärzte - Männer sind Schweine Culcha Candela –Hamma Extrarbeit - Flieger, Grüß Mir Die Sonne Die Fantastischen Vier – MfG Glashaus – Wenn das Liebe ist Hape Kerkeling – Hurz! Hape Kerkerling – Das ganze Leben ist ein Quiz Mo-Do - Eins Zwei Polizei Lucilectric – Mädchen Die Toten Hosen - Alles Aus Liebe Die Prinzen – Alles nur geklaut Oli. P. - Flugzeuge im Bauch Echt - Alles wird sich ändern Echt - Du trägst keine Liebe in dir Xavier Naidoo – Sie sieht mich nicht Matthias Reim – Verdammt ich lieb Dich Matthias Reim – Ich hab’ geträumt von dir Rammstein – Engel Sabrina Setlur – Du liebst mich nicht Helge Schneider – Katzenklo Steuersong Wildecker Herzbuben – Herzilein Hits ab 2000 Andrea Berg – Du hast mich 1000 Mal belogen Ayman - Mein Stern Buddy – Ab in den Süden Ben - Herz aus Glas Die Ärzte – Manchmal haben Frauen… Yvonne Catterfeld - Für Dich Echt - Junimond Die 3. Generation – Leb! DJ Ötzi - Ein Stern Herbert Grönemeyer – Mensch Juli - Perfekte Welle Laura Schneider – Immer wieder Nena – Wunder geschehen Xavier Naidoo - Wo willst du hin? Rammstein - Sonne Thomas D – Liebesbrief Tokio Hotel – Durch den Monsun Samajona – So schwer Silbermond – Symphonie Söhne Mannheims – Geh davon aus Sportfreunde Stiller – 54, 74, 90, 2006 Kinderlieder Biene Maja Blümchen - Boomerang Blümchen – Heut ist mein Tag Brüderchen, komm tanz mit mir Der, die, das (Sesamstraßenlied) Dolls United - Eine Insel mit 2 Bergen Grauzone – Eisbär Kitty & Knut – Knut der kleine Eisbär Paulchen Panter – Wer hat an der Uhr gedreht Stefan Raab – Hier kommt die Maus Radiopilot – Monster Schnappi, das kleine Krokodil Schnappi - Ein Lama in Yokohama Grün, grün, grün Vater Abraham - Schlumpflied 2 Hits der 90er Absolute Beginner – Liebeslied Refrain: Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, ein Lied, das ihr liebt Das ist Liebe auf den ersten Blick Nicht mal Drum' n Bass hält jetzt mit deinem Herzen Schritt. -

Diskographie D. Öst. Populärmusik 1900

1 Diskographie öst. Populärmusik Diskographie der österreichischen Populärmusik Tanz-, Jazz- und U-Musikaufnahmen 1900 - 1958 Wolfgang Hirschenberger Herbert Parnes 2013 2 Diskographie öst. Populärmusik VORWORT Die vorliegende Diskographie ist ein Produkt aus 30 Jahren Sammelleidenschaft und Dokumentation. Sie stellt in dieser Form eine Novität dar. Viele wichtige Diskographien entstanden seit dem 2. Weltkrieg. Allen voran die Standardwerke von Brian Rust, der die amerikanischen Jazz- und Tanzorchester listete. Später kamen die englischen Tanzorchester sowie wichtige Label-Diskographien hinzu. In Deutschland brachte Horst Lange bereits Mitte der 1950er-Jahre die erste „Diskographie der deutschen Hot-Dance-Musik“ heraus, in die neben deutschen auch ausländische Aufnahmen auf deutschen Pressungen inkludiert waren. Schließlich wurde Ende der 1980er-Jahre begonnen, die deutschen Aufnahmen in ihrer Gesamtheit zu erfassen und in verschiedenen Serien im Rahmen der „German National Discography“ unter der Ägide von Dr. Rainer Lotz zu veröffentlichen. Der Österreichbezug in dieser Serie ist aber leider nur äußerst marginal. Diese Lücke galt es zu schließen. Die Vorarbeiten zu diesem jetzt vorliegenden Werk begannen bereits in den 1980er-Jahren. Ursprünglich war angedacht, nur Ragtime- sowie Foxtrott- und Slowfox-Aufnahmen zu erfassen. Etwas später erweiterte sich der musikalische Rahmen und auch Tangos sowie der eine oder andere Walzer fanden Einzug in das Werk. Die Frage des Inkludierens bzw. Exkludierens einer Aufnahme oder eines Interpreten stellte sich im Laufe der Jahre immer wieder. Bis zum Ende der Monarchie ist auch der Rahmen dessen, was inkludiert wurde, etwas enger gesteckt und erstreckt sich nur auf Ragtime und synkopierte Marschmusik sowie einige wenige Aufnahmen, die technische Innovationen porträtierten. Ab den 1920-er Jahren sind die Grenzen offener. -

German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.58, on 26 Sep 2021 at 08:28:39, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/2CC6B5497775D1B3DC60C36C9801E6B4 German Operetta on Broadway and in the West End, 1900–1940 Academic attention has focused on America’sinfluence on European stage works, and yet dozens of operettas from Austria and Germany were produced on Broadway and in the West End, and their impact on the musical life of the early twentieth century is undeniable. In this ground-breaking book, Derek B. Scott examines the cultural transfer of operetta from the German stage to Britain and the USA and offers a historical and critical survey of these operettas and their music. In the period 1900–1940, over sixty operettas were produced in the West End, and over seventy on Broadway. A study of these stage works is important for the light they shine on a variety of social topics of the period – from modernity and gender relations to new technology and new media – and these are investigated in the individual chapters. This book is also available as Open Access on Cambridge Core at doi.org/10.1017/9781108614306. derek b. scott is Professor of Critical Musicology at the University of Leeds. -

The Pedagogical Legacy of Johann Nepomuk Hummel

ABSTRACT Title of Document: THE PEDAGOGICAL LEGACY OF JOHANN NEPOMUK HUMMEL. Jarl Olaf Hulbert, Doctor of Philosophy, 2006 Directed By: Professor Shelley G. Davis School of Music, Division of Musicology & Ethnomusicology Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), a student of Mozart and Haydn, and colleague of Beethoven, made a spectacular ascent from child-prodigy to pianist- superstar. A composer with considerable output, he garnered enormous recognition as piano virtuoso and teacher. Acclaimed for his dazzling, beautifully clean, and elegant legato playing, his superb pedagogical skills made him a much sought after and highly paid teacher. This dissertation examines Hummel’s eminent role as piano pedagogue reassessing his legacy. Furthering previous research (e.g. Karl Benyovszky, Marion Barnum, Joel Sachs) with newly consulted archival material, this study focuses on the impact of Hummel on his students. Part One deals with Hummel’s biography and his seminal piano treatise, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano- Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an, bis zur vollkommensten Ausbildung, 1828 (published in German, English, French, and Italian). Part Two discusses Hummel, the pedagogue; the impact on his star-students, notably Adolph Henselt, Ferdinand Hiller, and Sigismond Thalberg; his influence on musicians such as Chopin and Mendelssohn; and the spreading of his method throughout Europe and the US. Part Three deals with the precipitous decline of Hummel’s reputation, particularly after severe attacks by Robert Schumann. His recent resurgence as a musician of note is exemplified in a case study of the changes in the appreciation of the Septet in D Minor, one of Hummel’s most celebrated compositions. -

PDF Download

Nummer Komponist Titel Beschreibung Bearbeiter Verlag 18’373 Mann Kal & Lowe Bernie (Let me be your) teddy bear Gladys Music 18’371 Van Heusen James (Love Is) The Tender Trap Barton 18’373 Pomus Doc & Shuman Mort (Marie's the name) His latest flame Elvis Presley Music 18’563 Lai Francis (Where Do I Begin) Love Story Famous 18’660 Gietz Heinz … und dazu braucht der Mensch Musik Bossa-Nova Alex Gietz Hans Gerig Köln 19’225 Mascheroni, Vittorio …se la moda, purtroppo, è così Foxtrot Carisch Milano 18’774 Beul Artur 1000 Grüsse vom Starnbergersee! Foxtrot Manuskript 18’572 Faust Carl 101 Marsch Marsch Cranz 17’057 Schweizer Klaus Peter 13 Tage Domaus Christian Siegel 18’287 Durand August 1ere Valse Durand 18’829 Beul Artur 20 Minute Tanzmusik Foxtrot E. Flat Edifo Zürich 18’828 Beul Artur 2000 Mijlen Edifo Zürich 18’886 Beul Artur 3 Cowboys singen Cowboy-Lied E. Flat Edifo Zürich 19’150 Pulver Fred 3mal Prost Marsch Film-Music Verlag 18’687 Burkhard Paul 3x Georges - Du bist für mich was Unentbehrliches Foxtrot Bühnenvertrieb Zürich 18’687 Burkhard Paul 3x Georges - Ich glaube, dich hast mir der Herrgott GeschicktLied Bühnenvertrieb Zürich 18’687 Burkhard Paul 3x Georges - Sing', sing', wenn du verliebt bist! Walzerlied Bühnenvertrieb Zürich 18’687 Burkhard Paul 3x Georges - Unser Heim ist der grüne Wagen Lied Bühnenvertrieb Zürich 18’687 Burkhard Paul 3x Georges - Wenn du mein Schatz wärest! Tango Bühnenvertrieb Zürich 18’107 Bruni Attilio 4 Compases Tango Universelles 18’400 Chinn Nicky & Chapman Mike 48 Crash (Feuer und Eis) Rock-Beat Melodie der Welt 18’918 Beul Artur 5 Minuten, bevor das Schiff fährt Slowfox E. -

Vorspiel|+ „Performing Is the Easiest Gesucht: Party- O

U1_Titel_0217_sued.indd u1 26.01.2017 03:12:45 U2_0217_Sued.indd u2 26.01.2017 01:58:03 |Vorspiel|+ „Performing is the easiest Gesucht: Party- o. part of what I do, and Konzertfotografen songwriting is the hardest.“ - Neil Diamond (*1941), US-amerikanischer Bewerbungen an: Musiker, über 120 Millionen verkaufte [email protected] Platten Es bedarf in jeder Band mindestens eines Bandmitgliedes, das Songs schreiben kann. Die bereits aufgenommenen Songs berühmter Not oder Bands, auf die man sich in einem Inter view womöglich unbedarft beruft, stehen dann Notwendigkeit? wie ein Mount Everest hinter einem und man wird sich an ihnen messen lassen müssen. Wer in den vergangenen Jahren einen auf- Es gibt Musiker, denen in diesem Moment merksamen Blick in Eventmagazine (vielleicht der Mut flöten geht. sogar auch in unseres) geworfen hat, dem wird Und auch der monetäre Aspekt ist nicht nicht entgangen sein, dass ein Großteil der zu verachten: Zwar muss man als Coverband Wer wagt, gewinnt! Bands, die ihren Weg in Kalender und Artikel Na, wen haben wir denn hier beim GEMA-Gebühren entrichten, aber die Tatsa- finden, Cover-Bands sind. Da stellt sich natür- che, dass die meistenVeranstalter durch Ver- Wildwechseln erwischt? lich nicht nur dem Leser die Frage nach dem >> Schreib uns eine Mail (Btr: wwvip) pflichtung einer Cover - Warum, sondern auch mir. an [email protected] mit der band mehr Zuschauer in Nun ist es, besonders für Lösung (z.B.: wwvip Heino)! ihre Location locken kön- junge, gerade erst aufstre- Vielleicht gewinnt ihr was Schönes! nen, resultiert meistens in bende Bands ein wirkungs- einer höheren Ga ge der volles Mittel zum Zweck, in Musiker. -

Flirten Als Lebensform

PSYCHOTHERAPEUTISCHE BERATUNGSSTELLE FÜR STUDENTEN (PBS) STUDENTENWERK KARLSRUHE Rudolfstr. 20 76131 Karlsruhe Tel.: 0721/93 34 060 Dipl.Psych.J.Dieker-Müting Studentenwerk Karlsruhe © Korrekturdatei Stand 10.99 Vom Anbaggern zum Flirten Flirten als Lebensform Der folgende Text ist eine Zusammenfassung von Notizen und Über- legungen aus und zu Flirtkursen mit Studenten der Hochschulen in Karls- ruhe. Der Text ist im Entwurf und bezüglich Gestaltung und Recht- schreibung nicht überarbeitet. Die Gliederung (am Ende) enthält keine gültigen Seitenzahlen sowie noch unbearbeitete Punkte. Die angefügten Übungen sind ebenfalls eher skizziert als ausgearbeitet. Es ist besser, sie dem Sinn nach zu verwenden, und nicht als Anleitung. Vorwort A. Einstein meinte, die liebevollen Beziehungen zwischen Menschen seien für die Menschheit wichtiger als jede wissenschaftliche Erkenntnis. Um so mehr wundere er sich darüber, daß er selber stets eher ein Einzelgänger gewesen sei. Das Know how zur Aufnahme und Entwicklung zwischen- menschlicher Beziehungen wird im Gegensatz zur Ausbildung in den Wissenschaften nicht öffentlich gefördert, obwohl die Präambeln von Schulen und Hochschulen dies eigentlich fordern. Die Kirchen als einzige Institutionen, die sich systematisch damit befassen, behandeln das Thema mehr normativ: Wie soll man miteinander umgehen. Es bleibt offen , wie man dahin kommt. Die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studentenwerkes Karlsruhe wird daher oft wegen Problemen im Bereich der Beziehungsaufnahme, der Beziehungsgestaltung und Lösung -

Songs Deutsch INTERPRET

3 Stimmen d'amour Tief in dir 014908 Achim Reichel Aloha heja he 002415 Achim Reichel Kuddel Daddel Du 003001 Adamo Es geht eine Träne auf Reisen 002112 Alexandra Sehnsucht (Lied der Taiga) 003803 Alice Babs Nur du du du allein 002519 Andrea Berg Auch heut noch 015003 Andrea Berg Bittersüsse Zärtlichkeit 005807 Andrea Berg Die Gefühle haben Schweigepflicht 005806 Andrea Berg Du hast mich 1000 mal belogen 005808 Andrea Berg Du hast mich 1000 mal belogen 015105 Andrea Berg Du weckst Gefühle 005810 Andrea Berg Einmal nur mit dir allein sein 005809 Andrea Berg Partymix 015210 Andrea Berg Tango Amore 015309 Andrea Berg Wenn der Himmel brennt 015408 Andrea Jürgens Ich zeige Dir mein Paradies 003708 Andrea Jürgens Mach was du willst mit mir 015505 Andrea Jürgens Mama Lorraine 002516 Andrea Jürgens Mama Lorraine 004910 Andrea Jürgens Und dabei liebe ich Euch beide 003705 Andreas Donna Blue 015605 Andreas Martin Deine Flügel fangen Feuer 004107 Andreas Martin Du bist alles 002712 Andreas Martin Ich seh dich 015704 Andreas Martin Mehr als Sehnsucht 003607 Andreas Zaron Links hinterm Mond 015806 Andy Borg Adios Amor 002709 Andy Borg Liebe Total 003410 Andy Borg Mama Leone 004904 Andy Borg Mit wem ich lache 015905 Andy Borg Wieviel Liebe hat ein Leben 016004 Anne Karin Er war da 004008 Antonia Mir gehts so gut 016108 Axel Becker Stern einer Nacht 016204 Ayman Du bringst die Liebe mit 016305 Ayman Nur eine Nacht 004509 Ballermann Buenos Dias Matthias 004709 BAP Shoeshine 016410 BAP Verdamp lang her 002317 BAP Verdamp lang her 005104 Bata Illic Michaela -

Pdf Liste Totale Des Chansons

40ú Comórtas Amhrán Eoraifíse 1995 Finale - Le samedi 13 mai 1995 à Dublin - Présenté par : Mary Kennedy Sama (Seule) 1 - Pologne par Justyna Steczkowska 15 points / 18e Auteur : Wojciech Waglewski / Compositeurs : Mateusz Pospiezalski, Wojciech Waglewski Dreamin' (Révant) 2 - Irlande par Eddie Friel 44 points / 14e Auteurs/Compositeurs : Richard Abott, Barry Woods Verliebt in dich (Amoureux de toi) 3 - Allemagne par Stone Und Stone 1 point / 23e Auteur/Compositeur : Cheyenne Stone Dvadeset i prvi vijek (Vingt-et-unième siècle) 4 - Bosnie-Herzégovine par Tavorin Popovic 14 points / 19e Auteurs/Compositeurs : Zlatan Fazlić, Sinan Alimanović Nocturne 5 - Norvège par Secret Garden 148 points / 1er Auteur : Petter Skavlan / Compositeur : Rolf Løvland Колыбельная для вулкана - Kolybelnaya dlya vulkana - (Berceuse pour un volcan) 6 - Russie par Philipp Kirkorov 17 points / 17e Auteur : Igor Bershadsky / Compositeur : Ilya Reznyk Núna (Maintenant) 7 - Islande par Bo Halldarsson 31 points / 15e Auteur : Jón Örn Marinósson / Compositeurs : Ed Welch, Björgvin Halldarsson Die welt dreht sich verkehrt (Le monde tourne sens dessus dessous) 8 - Autriche par Stella Jones 67 points / 13e Auteur/Compositeur : Micha Krausz Vuelve conmigo (Reviens vers moi) 9 - Espagne par Anabel Conde 119 points / 2e Auteur/Compositeur : José Maria Purón Sev ! (Aime !) 10 - Turquie par Arzu Ece 21 points / 16e Auteur : Zenep Talu Kursuncu / Compositeur : Melih Kibar Nostalgija (Nostalgie) 11 - Croatie par Magazin & Lidija Horvat 91 points / 6e Auteur : Vjekoslava Huljić -

Albert Alberti

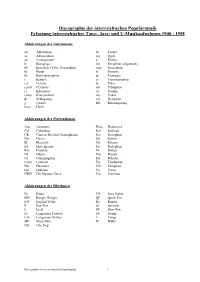

Discographie der österreichischen Populärmusik Erfassung österreichischer Tanz-, Jazz- und U-Musikaufnahmen 1900 - 1958 Abkürzungen der Instrumente acc Akkordeon ld Leader as Altsaxophon org Orgel arr Arrangement p Klavier b Bassgeige sax Saxophon (allgemein) bb Brassbass (Tuba, Sousaphon) sous Sousaphon bj Banjo tb Posaune bs Baritonsaxophon tp Trompete c Kornett ts Tenorsaxophon cel Celeste tu Tuba cemb Cembalo vib Vibraphon cl Klarinette vn Violine comp Kompositeur voc Vokal dr Schlagzeug xyl Xylophon g Gitarre RG Refraingesang harp Harfe Abkürzungen der Plattenfirmen Aus Austroton Hom Homocord Col Columbia Kal Kalliope CR Concert Record (Gramophone) Nov Novaphon Dec Decca Od Odeon El Electrola Pal Paloma ES Elite Spezial Par Parlophon Fav Favorite Ph Philips Gl Gloria Phö Phönix Gr Grammophon Pol Polydor Gram Gramola Tel Telefunken Har Harmona Ultr Ultraphon Hel Heliodor Vic Victor HMV His Masters Voice Vie Viennola Abkürzungen der Rhythmen Bl Blues PD Paso Doble BW Boogie Woogie QF Quick Fox EW English Waltz Ru Rumba F Fox Trot Sh Shimmy L Lied SF Slow Fox LF Langsamer Foxtrott Sw Swing LW Langsamer Walzer T Tango MF Marschfox W Waltz OS One Step Discographie der österreichischen Populärmusik 1 AALBACH JACQUES AALBACH JACQUES, A FÖVÁROSI ORFEUM TAGJA Jacques Aalbach (voc) von der Vereinigung "Fövárosi Orfeum" (Capital Orpheum) Budapest, 1910 Ajaj-jaz, ez már baj (Mátyás Erdös) Gr 272095 Neger Don Juan (Béla Wollner-Jacques Aalbach-Zoltan Somlyó, Op. 80) Gr 272098 ______________________________________________________________________________________________ ADORJÁN ÉS GÖNDÖR ÁDORJÁN ES GÖNDÖR Ungarisches Duett Budapest, vor 1913 A szengáliak Pesten Gr 101102 ______________________________________________________________________________________________ ALBERT ALBERTI ALBERT ALBERTI, TENOR MIT SALONKAPELLE HIMMEL, WIEN Wien, ? Ve Braunes Isonzomädel, vocAA Od 306584 Ve Das Glückerl, vocAA Od 306576 Anm.: mx waren nicht zu erkennen! ______________________________________________________________________________________________ KLAUS ALZNER geb.: 16. -

Gedichte: Der Diwan

Rahman Baba Gedichte: Der Diwan Aus dem Englischen von Ingrid von Heiseler The Poetry of Rahman Baba. Poet of the Pakhtuns by Robert Sampson & Monin Khan. Peshawar: University Book Agency 2005, Reprint 2010. Inhalt Einleitung Zum deutschen Text der Einführung in den Diwan TEIL EINS. Einführung in den Diwan 1. Das Leben Rahman Babas 2. Der Diwan 3. Die Themen des Diwans 4. Das Vermächtnis von Rahmans Dichtung TEIL ZWEI. Übersetzung des Diwans [aus der englischen Übersetzung Robert Sampsons und Momin Khans] 1. Der Erste Daftar [D1-D140] 2. Der Zweite Daftar [D141-D343] Glossare: Glossar A. Wörter Glossar B. Namen von Personen und Orten Literaturangaben [kleine Auswahl] Einleitung Bis auf den heutigen Tag ist Abdur Rahman Baba der beliebteste Dichter der Paschtunen.1 Seine Dichtung findet sich im täglichen Leben der Paschtu-Sprechenden in aller Welt und sie wird begeistert zitiert, um öffentliche Ereignisse zu eröffnen, um eine Botschaft in der Moschee zu verdeutlichen und als das maßgebliche Wort, um Diskussionen in der hujra2 zu schlichten. Rahmans Dichtung fängt das Wesen davon ein, was es bedeutet, ein paschtunischer Moslem zu sein. Im Allgemeinen besitzen Paschtunen nur wenige Bücher, der Diwan Rahman Babas wird jedoch ständig in Peshawars Geschichtenerzähler-Basar verlangt. Wenn man aus den wenigen Besitztümern schließen kann, die Flüchtlinge bei sich haben, kann man erkennen, dass Rahmans Worte hoch geschätzt werden: Mit Teppichen, Teetassen und Langkornreis bringen viele Paschtunen den Diwan mit in die neuen Landstriche. Diese Dichtung bezaubert zwar die Herzen der Paschtunen, bei nicht zum Kulturkreis gehörenden Wissenschaftlern hat sie indes bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit gefunden. Einige Untersuchungen von Rahmans Dichtung wurden auf Urdu publiziert, im Englischen dagegen fehlen sie weitgehend.