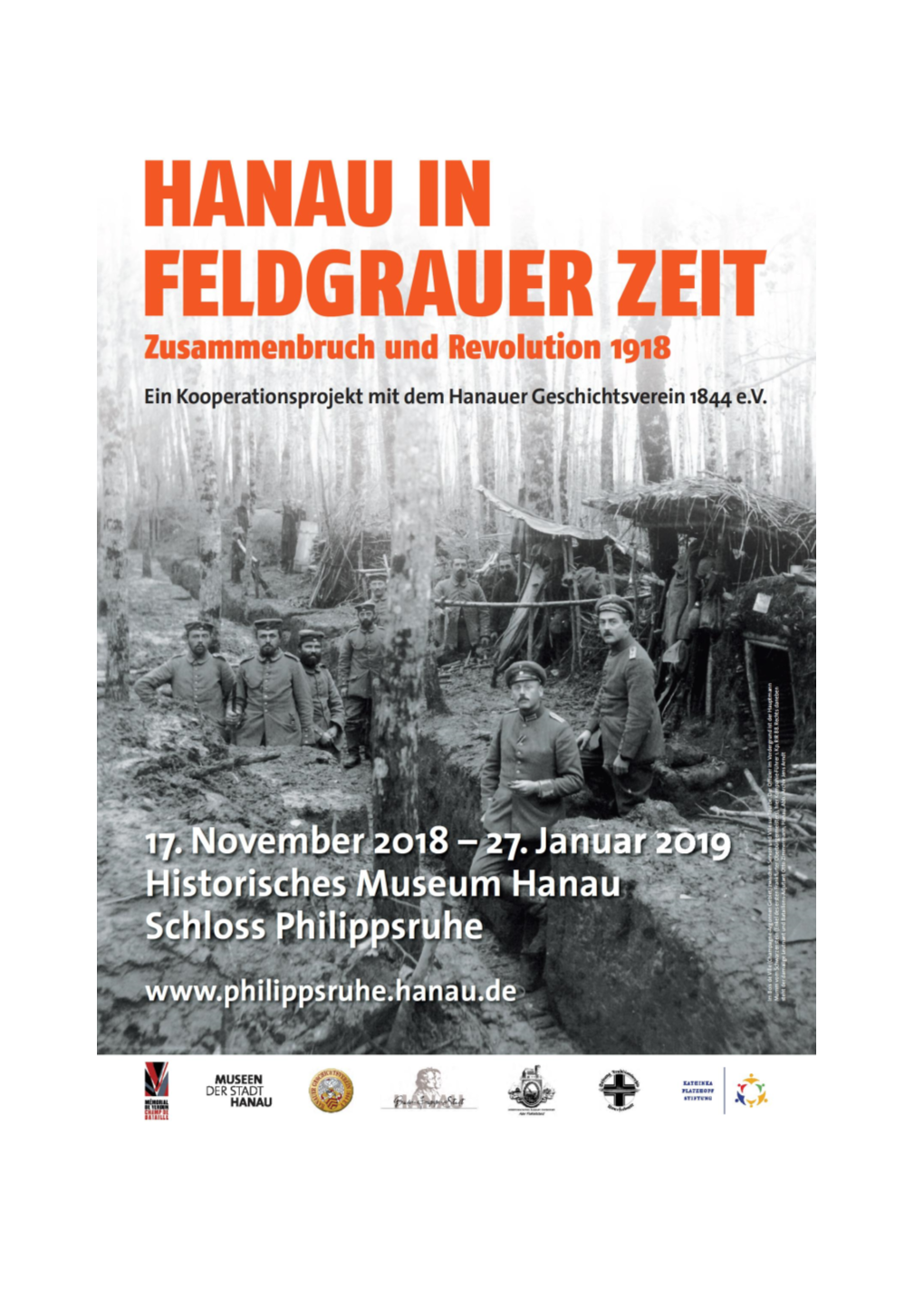

Pressemappe Hanau in Feldgrauer Zeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ships!), Maps, Lighthouses

Price £2.00 (free to regular customers) 03.03.21 List up-dated Winter 2020 S H I P S V E S S E L S A N D M A R I N E A R C H I T E C T U R E 03.03.20 Update PHILATELIC SUPPLIES (M.B.O'Neill) 359 Norton Way South Letchworth Garden City HERTS ENGLAND SG6 1SZ (Telephone; 01462-684191 during my office hours 9.15-3.15pm Mon.-Fri.) Web-site: www.philatelicsupplies.co.uk email: [email protected] TERMS OF BUSINESS: & Notes on these lists: (Please read before ordering). 1). All stamps are unmounted mint unless specified otherwise. Prices in Sterling Pounds we aim to be HALF-CATALOGUE PRICE OR UNDER 2). Lists are updated about every 12-14 weeks to include most recent stock movements and New Issues; they are therefore reasonably accurate stockwise 100% pricewise. This reduces the need for "credit notes" and refunds. Alternatives may be listed in case some items are out of stock. However, these popular lists are still best used as soon as possible. Next listings will be printed in 4, 8 & 12 months time so please indicate when next we should send a list on your order form. 3). New Issues Services can be provided if you wish to keep your collection up to date on a Standing Order basis. Details & forms on request. Regret we do not run an on approval service. 4). All orders on our order forms are attended to by return of post. We will keep a photocopy it and return your annotated original. -

Learning from the Great War

The occasional papers of the Centre for Historical Analysis and Conflict Research 13 ARES& ATHENAJUNE 2018 Learning from the Great War 13 THE STRATEGIC CONTEXT OF 1918 CONTENTS FOREWORD 03 Foreword On 22nd March 2018, the Royal Military 04 Conference introduction Academy Sandhurst played host to an historical conference as part of Operation 06 The global view 1918 REFLECT, the British Army’s on-going 08 March 1918: Imperial Germany’s last programme of events to mark the attempt to win the war centenary of the First World War. 12 The strategic context of 1918: British Empire As the Chief of the General Staff made clear in his written introduction (reproduced 15 Coalition war: The Allied and Associated on pages 4-5) and his concluding remarks, Powers Operation REFLECT has been a learning 19 Coalition warfare in 1918: The case of the journey reflecting the British Army’s wider Central Powers intent to derive wisdom from its past experiences. 21 Italy in 1918 23 Operation Reflect: Winning and losing the war Within that intent, the purpose of the 25 conference was to set out the strategic Why the Allied armies won the situation in early 1918 as the war entered war in 1918 its final year in preparation for a series of 27 1918: The long shadow of the defeat of learning events culminating in the Army Germany Staff Ride in October 2018. 29 Conclusion: Overcoming the To achieve this objective, the conference lessons challenge brought together a rich array of international speakers, reflecting the global reach and significance of a war fought across several continents and numerous separate fronts. -

Books Available for Review Last Updated: 4.7.2021

Naval Historical Foundation Books Available for Review Last Updated: 4.7.2021 You may browse our previous book reviews at: https://www.navyhistory.org/category/bookreview/ Please see our review guidelines at: https://www.navyhistory.org/publications/naval-history-book-reviews/ Please send any inquiries to [email protected] New additions are highlighted in YELLOW _________________________________________________________________________________________ Against the Tide Imperial: The The Captain Class Frigates in Struggle for Ceylon Paperback the Second World War By James Young Description – November 26, 2020 "The Battle of the Atlantic July 1943. When the United was Winston Churchill's Kingdom was torn asunder under area greatest of concern a hail of German firebombs and during the Second World nerve gas, the distant outpost of War. By 1943 new tactics Ceylon was an afterthought for both Allies and Axis. Now, one year after King George and technology, developed VI's death, the small island off of India becomes out of bitter experience, combined with the center stage for a titanic confrontation. effect of long range maritime patrol aircraft Against the Tide Imperial is the third novel of were beginning to tip the balance in the Allies' the Usurper's War series. As Allied and Axis warriors favour. ... Google Books are faced with a completely different war than the one Originally published: 1998 planned for decades, their actions will chart a new Author: Donald Collingwood course for the Greatest Generation. ________________________________________ ________________________________________ Beyond the Sea: An Event Dead Man Launch: A Todd Group Thriller Ingram Novel ... Book by David Lynn Golemon Novel by John Gobbell Description Description The Soviet battle cruiser "John J. -

A Naval Power Dataset, 1865-20111

Power At Sea: A Naval Power Dataset, 1865-20111 Brian Benjamin Crisher Florida State University Mark Souva Florida State University Abstract Naval power is a crucial element of state power, yet existing naval datasets are limited to a small number of states and ship types. Here we present 147 years of naval data on all the world’s navies from 1865 to 2011. This country-year dataset focuses on warships with ship-based weapons capable of using kinetic force to inflict damage on other structures or peoples. After identifying a country’s active naval forces, we create a measure of naval power based on the aggregate tonnage of the active ships. Additionally, we create count variables for ship types such as aircraft carriers or battleships. This paper introduces the country-year data, describes variables of interests for use in country-year, dyadic, or systemic studies and suggests potential questions of interest scholars could explore using the naval power dataset. 1 We are grateful to David Abitbol, Cameron Cankaya, and Spencer Willis for their hard work as coders on this project. The project also benefited from feedback and suggestions received from the reviewers of International Interactions. Dataset, replication files, and online appendix can be downloaded from the International Interactions Dataverse webpage: http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/dv/internationalinteractions. The naval data will also be available at www.briancrisher.net. Address correspondence to Brian B. Crisher, Department of Political Science, Florida State University, Tallahassee, FL 32306, USA. Email: [email protected] B. Crisher and M. Souva Naval power affects international interactions. -

Books Available for Review Last Updated: 2.23.2021

Naval Historical Foundation Books Available for Review Last Updated: 2.23.2021 You may browse our previous book reviews at: https://www.navyhistory.org/category/bookreview/ Please see our review guidelines at: https://www.navyhistory.org/publications/naval-history-book-reviews/ Please send any inquiries to [email protected] New additions are highlighted in YELLOW _________________________________________________________________________________________ Against the Tide Imperial: The The Captain Class Frigates in Struggle for Ceylon Paperback the Second World War By James Young Description – November 26, 2020 "The Battle of the Atlantic July 1943. When the United was Winston Churchill's Kingdom was torn asunder under area greatest of concern a hail of German firebombs and during the Second World nerve gas, the distant outpost of War. By 1943 new tactics Ceylon was an afterthought for both Allies and Axis. Now, one year after King George and technology, developed VI's death, the small island off of India becomes out of bitter experience, combined with the center stage for a titanic confrontation. effect of long range maritime patrol aircraft Against the Tide Imperial is the third novel of were beginning to tip the balance in the Allies' the Usurper's War series. As Allied and Axis warriors favour. ... Google Books are faced with a completely different war than the one Originally published: 1998 planned for decades, their actions will chart a new Author: Donald Collingwood course for the Greatest Generation. ________________________________________ ________________________________________ Beyond the Sea: An Event Group Dead Man Launch: A Todd Thriller Ingram Novel ... Book by David Lynn Golemon Novel by John Gobbell Description Description The Soviet battle cruiser Simbirsk, "John J. -

Germany Series 1, 1906–1925 Part 1: 1906–1919

Confidential British Foreign Office Political Correspondence Germany Series 1, 1906–1925 Part 1: 1906–1919 Edited by Paul L. Kesaris Guide Compiled by Jan W. S. Spoor and Eric A. Warren A UPA Collection from 7500 Old Georgetown Road • Bethesda, MD 20814-6126 The data contained on the microfilm is British Crown copyright 1995. Published by permission of the Controller of Her Britannic Majesty’s Stationery Office. Copyright © 2005 LexisNexis, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. ISBN 1-55655-530-X. ii TABLE OF CONTENTS Scope and Content Note ........................................................................................................ v Source Note ............................................................................................................................. ix Editorial Note .......................................................................................................................... ix Reel Index FO 566 Registers of Diplomatic Correspondence Reel 1 1906–1907 ................................................................................................................... 1 1908–1909 ................................................................................................................... 1 Reel 2 1910–1911 ................................................................................................................... 1 1912–1916 ................................................................................................................... 1 Reel 3 1914–1916 .................................................................................................................. -

Maritime Manifest

Maritime Manifest Queensland Maritime Museum Association Autumn 2018 New exhibition explores role of Royal Australian Navy in WWI Over one hundred years ago, on 14 September incredible stories of bravery and sacrifice 1914, Australia’s first submarine AE1 amidst the drudgery of life at sea, patrolling, disappeared while patrolling the seas near blockading and escorting troopships. present day New Guinea. No trace of the vessel or its 35 hands had been found until December The mystery of what happened to AE1 is 2017. explored alongside the story of Australia’s second submarine AE2, which became the This story is now being told in a new exhibition first Allied vessel to breach the Dardanelles at the Queensland Maritime Museum, War at in Turkey, disrupting the Turkish forces Sea – the Navy in WWI which opened this moving to defend the Gallipoli peninsular in month. April 1915, and the story of the RAN Bridging The experiences of Australian sailors in World Trains during the Gallipoli campaign. War I has largely been overshadowed by the stories of soldiers on the Western Front or at Gallipoli. This Australian National Maritime Patron: Museum travelling exhibition draws on the His Excellency personal accounts of Navy servicemen – the Honourable through their diaries, mementoes, ship’s logs Paul de Jersey AC Governor of and letters home – to tell their Queensland Maritime Manifest Autumn 2018 1 In This Issue War at Sea – the Navy in WWI (cont) Contents The exhibition features rare objects from War at Sea – the Navy in WWI 1 the National Maritime Collection, the Brass monkey weather 4 Australian War Memorial, and the National That time a Dutch warship pretended to 6 Film & Sound Archives including medals be an island to evade the enemy posthumously awarded to Lieutenant Leopold Florence Scarlett - lost with UBS Mayu - A Sister For Diamantina 9 submarine AE1. -

Books Available for Review Last Updated: 07.09.2021

Naval Historical Foundation Books Available for Review Last Updated: 07.09.2021 You may browse our previous book reviews at: https://www.navyhistory.org/category/bookreview/ Please see our review guidelines at: https://www.navyhistory.org/publications/naval-history-book-reviews/ Please send any inquiries to [email protected] New additions are highlighted in YELLOW _________________________________________________________________________________________ All for One, One for All: Beyond the Sea: An Event Argentine Navy Operations Group Thriller during the By David Lynn Golemon · 2017 Falklands/Malvinas War By Dr. Jorge Boveda · 2021 The Soviet battle cruiser Simbirsk, which launched in June 1940 and was All for One, One for All provides a reported sunk in 1944 with the loss of contemporary perspective of the all hands, is still sailing the open sea... baptism of fire of one of the oldest, most resourceful and well-trained war fighting institutions in Latin America: Genres: Science Fiction, Thriller, Adventure fiction, the Argentine Navy. It offers a rare insight into the War story relationship between institutional culture and modern warfare, with specific reference to the Falklands/Malvinas War of 1982, and is a case study of how a very modest navy with very few naval platforms The Captain Class Frigates in engaged in a limited war against a major naval power the Second World War and nevertheless was able to make its mark. By Donald Collingwood · 1999/2020 ________________________________________ The Battle of the Atlantic was Winston Churchill's greatest of concern during the Against the Tide Imperial: Second World War. By 1943 new tactics The Struggle for Ceylon and technology, developed out of bitter By James Young · 2020 experience, combined with the effect of long range maritime patrol aircraft were beginning to tip the balance July 1943. -

July 2014 26 FIELD REGIMENT RCA/XII MANITOBA DRAGOONS MUSEUM• BRANDON MB

26 XII Newsletter Volume 3, Issue 3 Newsletter of Brandon’s Military Museum July 2014 26 FIELD REGIMENT RCA/XII MANITOBA DRAGOONS MUSEUM• BRANDON MB I N T H I S I SSUE : Gnr A.A. Beattie 20 Bty CFA; M-109 Update; FOMI; Vimy Night 2014; World War One Part Two Lords House Manchester England Photo dailymail.co.uk Over by Christmas, Liège to A happy family are we, Dogger Bank; With nothing to do but drink our tea. If we like reading there’s books galore, Or if we like noise, Play the piano some more, Badges of the Canadian Army; Or if our brain gets active And needs something to do Then there are puzzles and games for ten, one or two. It’s now 8 o’clock Identify the Artefact; And no more I can tell As the nurse at the dose Is ringing the bell. Volunteers Visit 2520; Gunner A. A. Beattie Canadian Field Artillery, 20th Battery Museum kit shop; Name that Ribbon; and Museum donors. General Service Badge of the Canadian Field Artillery CEF Photo ebay.ca www.26fdregmuseum.com or www.12mbdragoons.com Page 1 Poem in stone Photo F Howard-Smith Nursing Sisters and patients at a WWI British Military Hospital Photo scarletfinders.co.uk Gunner A. A. Beattie a soldier with Canadian Field Artillery (CFA), 20th Battery wrote the above poem while convalescing at a British Military Hospital in Lords House outside Manchester. 20th Battery was part of 5th Brigade Canadian Field Artillery which also included; 17th Battery CFA, 18th Battery CFA and 23rd (Howitzer) Battery CFA. -

Chesterfield Wfa

CHESTERFIELD WFA Newsletter and Magazine issue 47 Co-Patrons -Sir Hew Strachan & Prof. Peter Welcome to Issue 47 - the November Simkins 2019 Newsletter and Magazine of President - Professor Gary Chesterfield WFA. Sheffield MA PhD FRHistS FRSA Vice-Presidents Andre Colliot Professor John Bourne BA PhD FRHistS The Burgomaster of Ypres The Mayor of Albert Lt-Col Graham Parker OBE Christopher Pugsley FRHistS Lord Richard Dannat GCB CBE MC DL Roger Lee PhD jssc Chairman of the Lincoln Branch of the WFA, Dr Jack Sheldon Jonathan D`Hooghe, will present on the “ 7th Sherwood Foresters – The Robin Hood Branch contacts Rifles” Tony Bolton (Chairman) The Branch meets at the Labour Club, Unity House, Saltergate, anthony.bolton3@btinternet Chesterfield S40 1NF on the first Tuesday of each month. There .com is plenty of parking available on site and in the adjacent road. Mark Macartney (Deputy Chairman) Access to the car park is in Tennyson Road, however, which is [email protected] one way and cannot be accessed directly from Saltergate. Jane Lovatt (Treasurer) Grant Cullen (Secretary) Grant Cullen – Branch Secretary [email protected] Facebook http://www.facebook.com/g roups/157662657604082/ http://www.wfachesterfield.com/ Western Front Association Chesterfield Branch – Meetings 2019 Meetings start at 7.30pm and take place at the Labour Club, Unity House, Saltergate, Chesterfield S40 1NF January 8th Jan.8th Branch AGM followed by a talk by Tony Bolton (Branch Chairman) on the key events of the first year after the Armistice. February 5th Making a welcome return to Chesterfield after a gap of several years is Dr Simon Peaple who will discuss the `Versailles Conference of 1919` March 5th A first time visitor and speaker at Chesterfield Branch will be Stephen Barker whose topic will be the `Armistice 1918 and After` April 2nd No stranger to the Branch Peter Hart will be making his annual pilgrimage to Chesterfield. -

War Graves of the Sea: Protecting Shipwrecks of the First World War

FORGOTTEN WRECKS OF THE FIRST WORLD WAR War Graves of the Sea: Protecting Shipwrecks of the First World War WWW.FORGOTTENWRECKS.ORG About the Project Forgotten Wrecks of the First World War is a Heritage Lottery funded (HLF) four year project devised and delivered by the Maritime Archaeology Trust to coincide with the centenary of the Great War. At the heart of the project is a desire to raise the profile of a currently under-represented aspect of the First World War. While attention is often focused on the Western Front and major naval battles like Jutland, historic remains from the war lie, largely forgotten, in and around our seas, rivers and estuaries. With more than 1,100 wartime wrecks along England’s south coast alone, the conflict has left a rich heritage legacy and many associated stories of bravery and sacrifice. These underwater memorials represent the vestiges of a vital, yet little known, struggle that took place on a daily basis, just off our shores. Through a programme of fieldwork, research, exhibitions and outreach, the project engaged communities and volunteers and provides a lasting legacy of information and learning resources relating to First World War wrecks, for future generations. 2 The wrecks of the John Mitchell (below) and the Gallia (right), both sunk during the war. Map: the c.1,100 First World War wrecks along the south coast of the UK. Front cover: The wreck of SMS Emden. 3 Protection, legislation and the Forgotten Wrecks Many people express surprise that First World War shipwrecks are not automatically protected from accidental or intentional interference. -

Quark Import Master 29.03.06

First Session Lots 1–540 Thursday December 9th at 11 am Miscellaneous and Mixed Lots 1 A British Empire K.E.VII to Q.E.II mainly mint collection of mostly definitive sets in four Plymouth albums, incl. Aden 1937 set, Antigua 1908-17 set, 1913 5s., 1921-29 wmk. Mult.Script CA and 1932 Tercentenary sets, Ascension 1924-33 set with 1d. shade, 1934 set, 1938-53 set with listed perfs., 1956 set (used), Australia 1931-36 to 5s. (also 10s. to £2 overprinted “SPECIMEN”), 1937-49 to £1, Bahamas 1921-37 to £1, 1938-52 to £1 (3), Barbados 1912-16 and 1920-21 Victory sets, Basutoland 1938 set, Bechuanaland 1938-52 set, Bermuda 1938-53 Key Plate 2s. (5, incl. line perf.), 2s.6d. (4), 5s. (5), 10s. (3), 12s.6d. (2), £1 (3), British Guiana 1934-51 and 1938-52 sets with perfs., Brunei 1947-51 set, Burma 1938-40 set, Canada 1911-22 to 50c. (both), 1928-29, 1930-31, 1935, 1937-38, 1942-48 War Effort and 1946 Peace sets, Cayman Islands 1932 Centenary, 1935-36, 1938-48 and 1953-62 sets, Cyprus 1912-15, 1934, 1938-51 and 1955-60 sets, Dominica 1908-20, 1938-47 and 1951 sets, Falkland Islands 1912-20 and 1929-36 to £1, 1938-50 set with 5s. shades (2, one indigo and yellow-brown with B.P.A. certificate, 1970), 1952 and 1960-66 sets, Dependencies 1954-62 set, Fiji 1938-55 set with perfs., Gambia 1912-22 set, 1922-29 sets (both wmks.), 1938-46 set, Gibraltar 1912-24 to £1, 1938-51 set with perfs., 1953-59 set, Gilbert & Ellice Islands 1939-55 set, Gold Coast 1928 set, 1938-43 set (2, one used), Gold Coast 1921-32 and 1938-50 sets, Hong Kong 1938-52 with perfs.