Descargar Aquí Pdf 1.199

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Preamble. His Excellency. Most Reverend Dom. Carlos Duarte

Preamble. His Excellency. Most Reverend Dom. Carlos Duarte Costa was consecrated as the Roman Catholic Diocesan Bishop of Botucatu in Brazil on December !" #$%&" until certain views he expressed about the treatment of the Brazil’s poor, by both the civil (overnment and the Roman Catholic Church in Brazil caused his removal from the Diocese of Botucatu. His Excellency was subsequently named as punishment as *itular bishop of Maurensi by the late Pope Pius +, of the Roman Catholic Church in #$-.. His Excellency, Most Reverend /ord Carlos Duarte Costa had been a strong advocate in the #$-0s for the reform of the Roman Catholic Church" he challenged many of the 1ey issues such as • Divorce" • challenged mandatory celibacy for the clergy, and publicly stated his contempt re(arding. 2*his is not a theological point" but a disciplinary one 3 Even at this moment in time in an interview with 4ermany's Die 6eit magazine the current Bishop of Rome" Pope Francis is considering allowing married priests as was in the old time including lets not forget married bishops and we could quote many Bishops" Cardinals and Popes over the centurys prior to 8atican ,, who was married. • abuses of papal power, including the concept of Papal ,nfallibility, which the bishop considered a mis(uided and false dogma. His Excellency President 4et9lio Dornelles 8argas as1ed the Holy :ee of Rome for the removal of His Excellency Most Reverend Dom. Carlos Duarte Costa from the Diocese of Botucatu. *he 8atican could not do this directly. 1 | P a g e *herefore the Apostolic Nuncio to Brazil entered into an agreement with the :ecretary of the Diocese of Botucatu to obtain the resi(nation of His Excellency, Most Reverend /ord. -

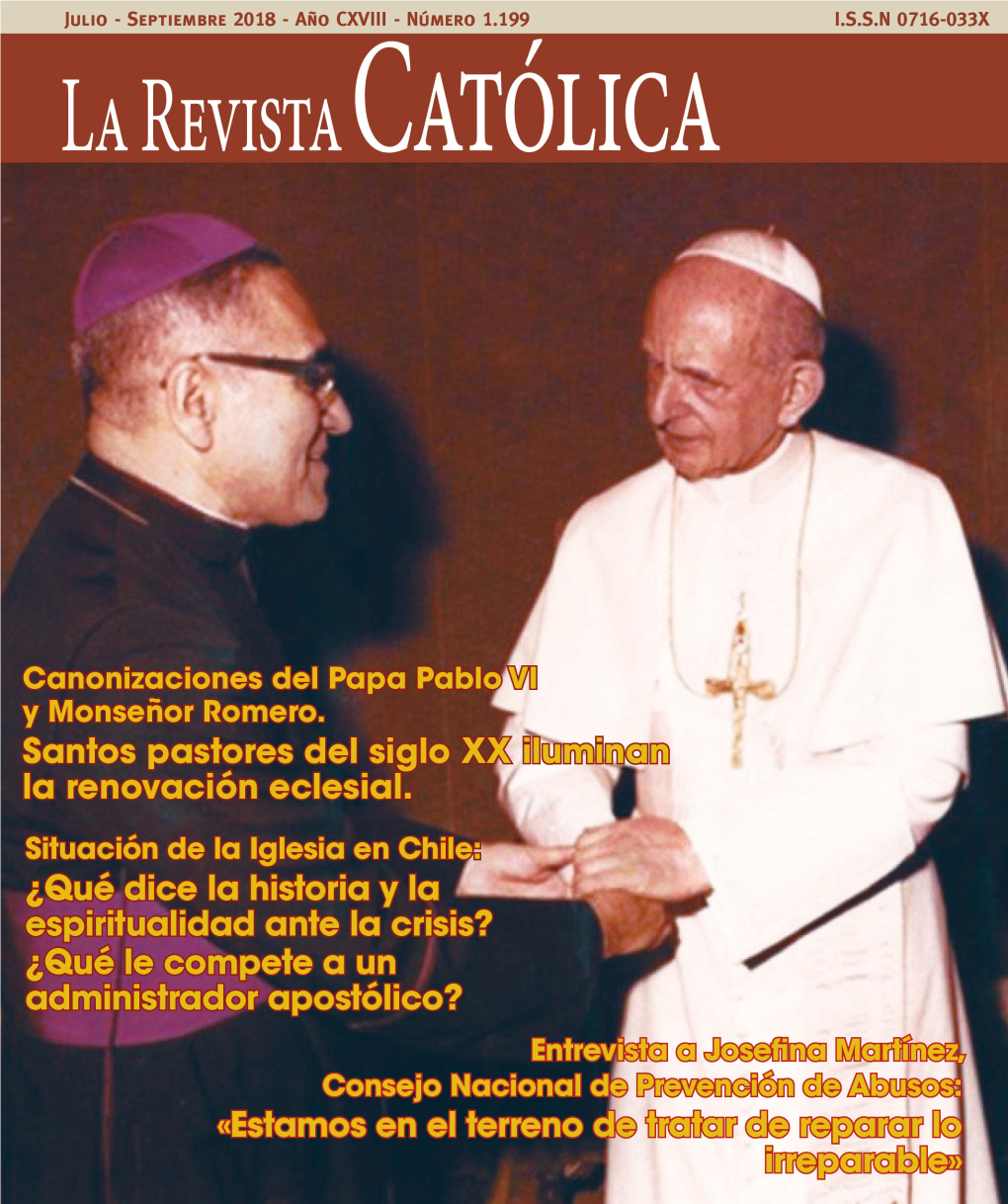

Dossier De Presse Numérique

BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE Dossier de Presse numérique pour la Rencontre sur la Protection de Mineurs dans l’Église 21-24 février 2019 Résumé - Comment s’est construite la Rencontre sur la Protection des mineurs page 2 - Documents officiels de la Curie ou du Pape page 7 - Timeline of the Chruch’s Response both on the Local and Universal page 12 Levels - Commision pontificale pour la protection des mineurs page 29 - Contexte général concernant la manière dont les cas d’abus sexuels sur mineurs commis par un diacre, un prêtre ou un évêque sont jugés au sein de l’Église page 31 - Conseils de protection et lignes directrices par pays page 34 - Experts par pays page 38 - Articles et interviews dans différentes langues page 40 - A look at child abuse on the global level page 45 N.B.: Le dossier de presse numérique est un document de travail. Son contenu n’a pas vocation à exprimer le point de vue du Saint-Siège. Les informations incluses dans le « timeline » rassemblent des éléments publiés par plusieurs sources. Des corrections seront apportées si des erreurs sont signalées. mis à jour 29/03/2019 BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE……………………………………………………................2 Comment s’est construite la Rencontre sur la Protection des Mineurs Federico Lombardi, S.J Traduction de travail Chronologie 12 septembre 2018 Le Conseil des cardinaux annonce que le pape François a décidé de convoquer une réunion avec les présidents des conférences épiscopales sur le thème de "la protection des mineurs". 23 novembre 2018 Le pape François a nommé les membres du comité d'organisation et les participants. -

Caro Santo Padre, Mi Chiamo Juan Carlos Cruz Chellew E Sono Una Delle Vittime Di Abuso Sessuale Da Parte Del Sacerdote Cileno Fernando Karadima

Caro Santo Padre, mi chiamo Juan Carlos Cruz Chellew e sono una delle vittime di abuso sessuale da parte del sacerdote cileno Fernando Karadima. Santo Padre, mi sono deciso a scriverle perché sono stanco di lottare, di piangere e soffrire. La nostra storia è ben nota e non ha senso ricordarla a lei, basta raccontarle l’orrore che ho vissuto con questo abuso e la voglia di suicidarmi. Però, l’amore che porto al Signore e a Maria, alla mia famiglia, ai miei amici e al mio Paese, mi ha aiutato ad andare avanti. Dopo alcuni anni di abuso, e per la minacce di Karadima, sono fuggito dal Cile e sono venuto, senza null’altro che il mio titolo di giornalista, negli Stati Uniti, dove ho trovato lavoro in una delle società internazionali più importanti del mondo. Mi hanno appoggiato molto, soprattutto da quando il mio caso è diventato pubblico nei media del mondo intero. Però, Santo Padre, non le dico quanto mi manchi il mio Paese, la mia famiglia, mia mamma vedova, i miei fratelli e i nipoti che adoro. Santo Padre, lotto ogni giorno perché questa piccola fiamma di fede non si spenga. Prego e vado a messa la domenica. C’è gente che mi critica, perché lo faccio, dopo che conoscono la storia che ho vissuto e vedono dal vivo e in diretta il trattamento che ci riservano i vescovi cileni, in particolare i suoi cardinali. Io non sto mentendo e le dico che nessuno può togliere a qualcuno la cosa più preziosa che ha, la sua relazione con Dio e la sua fede. -

Spring 2018 How You Help Us Make a Difference VOTF Studies Online Financial Transparency in U.S

Voice Matters Keep the Faith, Change the Church © 2018 Voice of the Faithful Voice of the Faithful® newsletter for members worldwide Spring 2018 How you help us make a difference VOTF studies online financial transparency in U.S. dioceses Voice of the Faithful’s Finance Working Group completed Promoting Progress & Promise, Voice of the Faithful’s 2018 several months of diligent effort last November when it re- leased its report on the degree of financial transparency that Conference takes place Oct. 6, 2018, in Providence, Rhode Island. U.S. dioceses demonstrate on their websites. Register and make hotel reservations at votf.org. Join us for thought-provoking discussion. The group’s report, called Guest speakers will offer in-depth, up-to-date analyses of the “Measuring and clergy sexual abuse scandal, the laity’s role in the Church as a Ranking Di- legacy of Vatican II, Pope Francis’ reforms, ocesan Online and the potential for greater lay leadership. Financial Trans- parency,” revealed Marie Collins, well known international wide disparity clergy sexual abuse survivor supporter, among the 177 will return. Much has happened since she U.S. dioceses (145 dioceses and 32 archdioceses) and con- spoke at VOTF’s 2015 conference in Hartford. cluded they exhibited a level of openness well below what could be reasonably expected of an organization anywhere Perhaps most interestingly, the Pontifical near the size of the U.S. Catholic Church. Commission for the Protection of Minors, from which she resigned because of Vatican Overall scores ranged from 59 to 10 out of a possible 60. intransigence, is awaiting new members. -

Keenan V. Holy See Complaint

CASE 0:19-cv-01272 Document 1 Filed 05/14/19 Page 1 of 77 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MINNESOTA James Keenan, Manuel Vega, Luke Hoffman, Stephen Hoffman, and Benedict Hoffman, Case No.: Plaintiffs, V COMPLAINT Holy See (State of Vatican City; The Vatican), Defendant. Plaintiffs, for their cause of action against Defendant, allege that: PARTIES 1. Plaintiff James Keenan is an adult male resident of the State of Minnesota. Plaintiff was a minor resident of the State of Minnesota and a citizen of the United States at the time of the sexual abuse alleged herein. Plaintiff brings this action both in his individual capacity and on behalf of the general public. 2. Plaintiff Manuel Vega is an adult male resident of the State of Califomia. Plaintiff was a minor resident of the State of California and a citizen of the United States at the time of the sexual abuse alleged herein. Plaintiff brings this action both in his individual capacity and on behalf of the general public. 3. Plaintiff Luke Hoffman is an adult male resident of the State of Minnesota. Plaintiff was a minor resident of the State of Minnesota and a citizen of the United States at the time of the sexual abuse alleged herein. Plaintiff brings this action both in his individual capacity and on behalf of the general public. 4. Plaintiff Stephen Hoffman is an adult male resident of the State of Minnesota. CASE 0:19-cv-01272 Document 1 Filed 05/14/19 Page 2 of 77 Plaintiff was a minor resident of the State of Minnesota and a citizen of the United States at the time of the sexual abuse alleged herein. -

Rise of the (Catholic) Resistance JONATHAN V

SWEDISH MESSAGE CHRISTOPHER CALDWELL SEPTEMBER 24, 2018 $5.99 Rise of the (Catholic) Resistance JONATHAN V. LAST MARY EBERSTADT Cardinal Donald Wuerl, the archbishop of Washington WEEKLYSTANDARD.COM Contents September 24, 2018 • Volume 24, Number 3 2 The Scrapbook Reagan nostalgia, Kavanaugh hysteria, & more 5 Casual Joseph Epstein, eyeing the exit 6 Editorials Trying Is Half the Battle • Democratic Crack-up • Competitors and Adversaries 9 Comment Steele and the State Department BY ERIC FELTEN Woke emotionalism is not a substitute for sober policy debate BY CHARLES J. SYKES The rise of ‘senior officials’ and decline of the presidency BY PHILIP TERZIAN 5 Articles 14 A Well-Aimed Blow BY JEREMY RABKIN John Bolton is right about the International Criminal Court 16 A Gruesome Plan BY WESLEY J. SMITH Keep the ‘dead donor rule’ 17 Idlib and Beyond BY THOMAS DONNELLY The vultures are circling in Syria 19 An Equal Opportunity Offender BY D. G. HART Mencken mirrors our own complexities 21 The Adjective ‘Late’ BY STEPHEN MILLER 6 A guide for the perplexed Features 22 The Rise of the (Catholic) Resistance BY JONATHAN V. LAST Pope Francis, Cardinal Wuerl, Theodore McCarrick, and the crisis of a church divided 27 The Elephant in the Sacristy, Revisited BY MARY EBERSTADT Catholic scandals past and present 32 Swedish Message BY CHRISTOPHER CALdwELL The anti-immigration nationalists come up short Books & Arts 22 36 Fear and Quoting BY MICHAEL WARREN in Trump’s White House 39 How Football Became the American Game BY MICHAEL NELSON As the season kicks -

ABC, NBC Join Ban of Reagan's FFRF Ad

Vol. 32 No. 3 Published by the Freedom From Religion Foundation, Inc. April 2015 But CNN airing wins raves ABC, NBC join ban of Reagan’s FFRF ad A 30-second TV spot recorded by Ron Reagan for the Freedom From Religion Foundation has now been banned by the three major networks: ABC, NBC and CBS. However, FFRF has run the ad on Coming soon CNN in late March and early April to This is a depiction of a billboard that will be going up in Madison, Wis., in mid-April. See page 5 to read about FFRF’s TV great success, welcoming hundreds of ads against Wisconsin’s ballooning use of taxpayer funding of private schools, which are almost all religious schools. new members and hearing from thou- sands of interested viewers. The ad says: Hi, I’m Ron Reagan, an unabashed ning the ad, CNN viewers gave it rave a long time!” (Gainesville, Fla.); “I atheist, and I’m alarmed by the intrusion reviews: thought I was the only atheist in Amer- of religion into our secular government. “Where have you been all my life?” ica!” (E.Z., Elmhurst, N.Y.); “Brilliant!” That’s why I’m asking you to support the (Andrew, Johns Creek, Ga.); “That (Ron, Nevada). Freedom From Religion Foundation, the is literally the best commercial I’ve “The censorship of this ad and of nation’s largest and most effective associa- ever seen!” (J.T., Akron, Ohio); “This Ron Reagan’s ‘unabashed views’ by tion of atheists and agnostics, working to is the best thing that has happened so many major networks really shows keep state and church separate, just like our to atheism since Richard Dawkins!” the heavy hand of religion upon this Founding Fathers intended. -

Cash: Focus Should Be on Students Cash Said She Decided to Pur- Ranks of School Administration

SUNDAY 161st yEAR • no. 56 JuLy 5, 2015 CLEVELAnD, Tn 58 PAGES • $1.00 Inside Today Cash: focus should be on students Cash said she decided to pur- ranks of school administration. versity, she was the principal of New director sets sue the job in Bradley County “Just through enjoying learn- Station Camp Elementary School goal to ‘make sure because of “the opportunity to ing, I kept going back to school, in Gallatin from 2008 to 2012 and lead a strong district.” got my master’s and my doctorate of Westmoreland Elementary in students succeed’ Her goals for the future are to and moved into administration,” Westmoreland from 2003 to 2008. keep it going strong and to contin- Cash said. “It’s a career that gave Her resume also boasts experi- ue to make new progress, she me the opportunity to be in the ence as an assistant principal and By CHRISTY ARMSTRONG said. classroom at all three levels [ele- a teaching career dating to 1984. Banner Staff Writer Originally from Pickens, S.C., mentary, middle and high school] Having experienced what it is Bradley County Director of Cash arrived in Bradley County and to have that related arts like to be a teacher, Cash said she Schools Dr. Linda Cash just with years of educational experi- background.” realizes the importance of invest- wrapped up her first month on the ence. Cash most recently served as ing time and resources in those job. A high school athlete who the assistant director of schools who are responsible for teaching The new director began June 1 played softball and competed in for Tennessee’s Robertson County Bradley County’s children and after signing a three-year contract track and field, she started her Schools. -

A Tale of Two Popes 4/3/18, 11�27 AM

A Tale of Two Popes 4/3/18, 11(27 AM Published on NACLA (https://nacla.org) Home > A Tale of Two Popes A Tale of Two Popes [1] Pope Francis is beloved around the world as a progressive social reformer for the Catholic Church. Yet he has vociferously denied demands to fire a Chilean bishop who protected a serial sexual abuser in the 1980s. Tweet [2] Nancy Scheper-Hughes Pope Francis in 2014 (Flickr/Church of England and Wales) https://nacla.org/print/11539 Page 1 of 7 A Tale of Two Popes 4/3/18, 11(27 AM “The day they bring me proof against Bishop Barros, I’ll speak. There is not one shred of proof against him. It’s all slander. Is that clear?” So said Pope Francis [3] to a Chilean reporter in Santiago, on the last day of his visit to Chile in January 2018. He was responding to the victims of child sexual abuse by the Chilean Friar Fernando Karadima, something his protégé, newly- instated Bishop Juan Barros Madrid, had helped cover up in the 1980s. The Vatican has condemned Karadima to a lifetime of penance and prayer for his crimes, but he was never convicted in a court of law due to the statute of limitations nor was he defrocked as a priest. Bishop Barros’ alleged role as protector of Father Karadina during and after his serial child sexual abuses during the 1980s is well documented. To this day, Barros denies Karadina’s child sexual abuse crimes that were confirmed in 2011 by a special Vatican committee of canon law specialists. -

21St Century WATCH Vol 21 #3

Vol. 21 No. 3 Third Quarter 2018 “And“And whosoeverwhosoever shallshall offendoffend oneone ofof thesethese littlelittle onesones thatthat believebelieve inin me,me, itit isis betterbetter forfor himhim thatthat aa millstonemillstone werewere hangedhanged aboutabout hishis neck,neck, andand hehe werewere castcast intointo thethe sea.”sea.” MarkMark 9:429:42 2 Twenty-First Century WATCH Vol. 21, No.3 COMMENTARY THE POPE KNEW, THEY ALL KNEW by Mark Armstrong It’s all over the place. Even abused teenage boys and adults time, dating back decades. the Fake News outlets haven’t for years from his parish post in This is an open secret that been able to white-wash a scan- Santiago. He was never prose- has been part and parcel with the dal so huge, so horrific. So, for cuted criminally, but in 2011 the Catholic Church across the Unit- the most part, they report it briefly Vatican sentenced him to a life of ed States and all over the world before returning to their mission prayer and penance.” Cruel and (many South American coun- of destroying the Trump presiden- unusual, isn’t it? tries, Australia, Ireland, Italy...) It cy. Of course the pope knew! He Recently he was scolding an has been known and written for knew what was up when he visit- audience of nuns about the evils decades that Catholic “divinity ed Chile in January 2018 where of GOSSIP! It was supposedly schools” and seminaries are bas- he faced unprecedented hostility, a light-hearted comment when tions of homosexuality. Appar- and issued “a somber apology” he compared convent gossip to ently there’s no hope of success for the unspeakable abuse Cath- terrorism. -

Guía Eclesial De La Arquidiócesis De Santiago - 2

ARZOBISPADO DE SANTIAGO CHILE Guía Eclesial de la Arquidiócesis de Santiago - 2 - ______________________________________________________________________ Arquidiócesis de Santiago ______________________________________________________________________ I) Datos Generales La Diócesis fue creada por el Papa Pío V el 27 de junio de 1561 siendo su primer Obispo D. Rodrigo González Marmolejo. En 1840 fue elevada al rango de Arquidiócesis y su primer Arzobispo fue D. Manuel Vicuña Larraín quien falleció tres años más tarde. Le sucedieron: D. Rafael Valentín Valdivieso Zañartu (1847-1878), D. Joaquín Larraín Gandarillas como Vicario Capitular (1878-1886), D. Mariano Casanova Casanova (1886-1908), D. Juan Ignacio González Eyzaguirre (1908-1918), D. Crescente Errázuriz Valdivieso (1918-1931), D. José Horacio Campillo Infante (1931-1939), D. José María Caro Rodríguez, quien fue el primer Cardenal chileno (1939-1959), D. Emilio Tagle Covarrubias como Administrador Apostólico (1959-1961), Cardenal Raúl Silva Henríquez, Cardenal (1961-1982), Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín (1982-1990), Cardenal Carlos Oviedo Cavada (1990-1998), Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, (1998-2010), Cardenal Ricardo Ezzati Andrello, (2010-2019), y actualmente Mons. Celestino Aós Braco, como Administrador Apostólico (23 de marzo de 2019). Titular: Apóstol Santiago Superficie: 9.202 km2 Población: 6.089.516, dentro de los cuales hay 3.981.790 de fieles católicos (65%) Parroquias: 216 Presbíteros: La Arquidiócesis cuenta con la colaboración de: - 228 Sacerdotes Incardinados en Santiago - 61 Sacerdotes Incardinados en Otras Diócesis - 147 Párrocos Diocesanos - 66 Párrocos Religiosos Diáconos Permanentes: 389 --------------------------------------------- Guía Eclesiástica de Santiago Santiago de Chile, al 5 de septiembre de 2019 - 3 - ______________________________________________________________________ II) Gobierno Eclesiástico Monseñor Celestino AÓS BRACO, OFMCap Lema episcopal: 'Amar y servir'. -

Open Letter to the Bishops of the Catholic Church

Open letter to the bishops of the Catholic Church Easter Week, 2019 Your Eminence, Your Beatitude, Your Excellency, We are addressing this letter to you for two reasons: first, to accuse Pope Francis of the canonical delict of heresy, and second, to request that you take the steps necessary to deal with the grave situation of a heretical pope. We take this measure as a last resort to respond to the accumulating harm caused by Pope Francis's words and actions over several years, which have given rise to one of the worst crises in the history of the Catholic Church. We are accusing Pope Francis of the canonical delict of heresy. For the canonical delict of heresy to be committed, two things must occur: the person in question must doubt or deny, by public words and/or actions, some divinely revealed truth of the Catholic faith that must be believed with the assent of divine and Catholic faith; and this doubt or denial must be pertinacious, that is, it must be made with the knowledge that the truth being doubted or denied has been taught by the Catholic Church as a divinely revealed truth which must be believed with the assent of faith, and the doubt or denial must be persistent. While accusing a pope of heresy is, of course, an extraordinary step that must be based on solid evidence, both these conditions have been demonstrably fulfilled by Pope Francis. We do not accuse him of having committed the delict of heresy on every occasion upon which he has seemed to publicly contradict a truth of the faith.