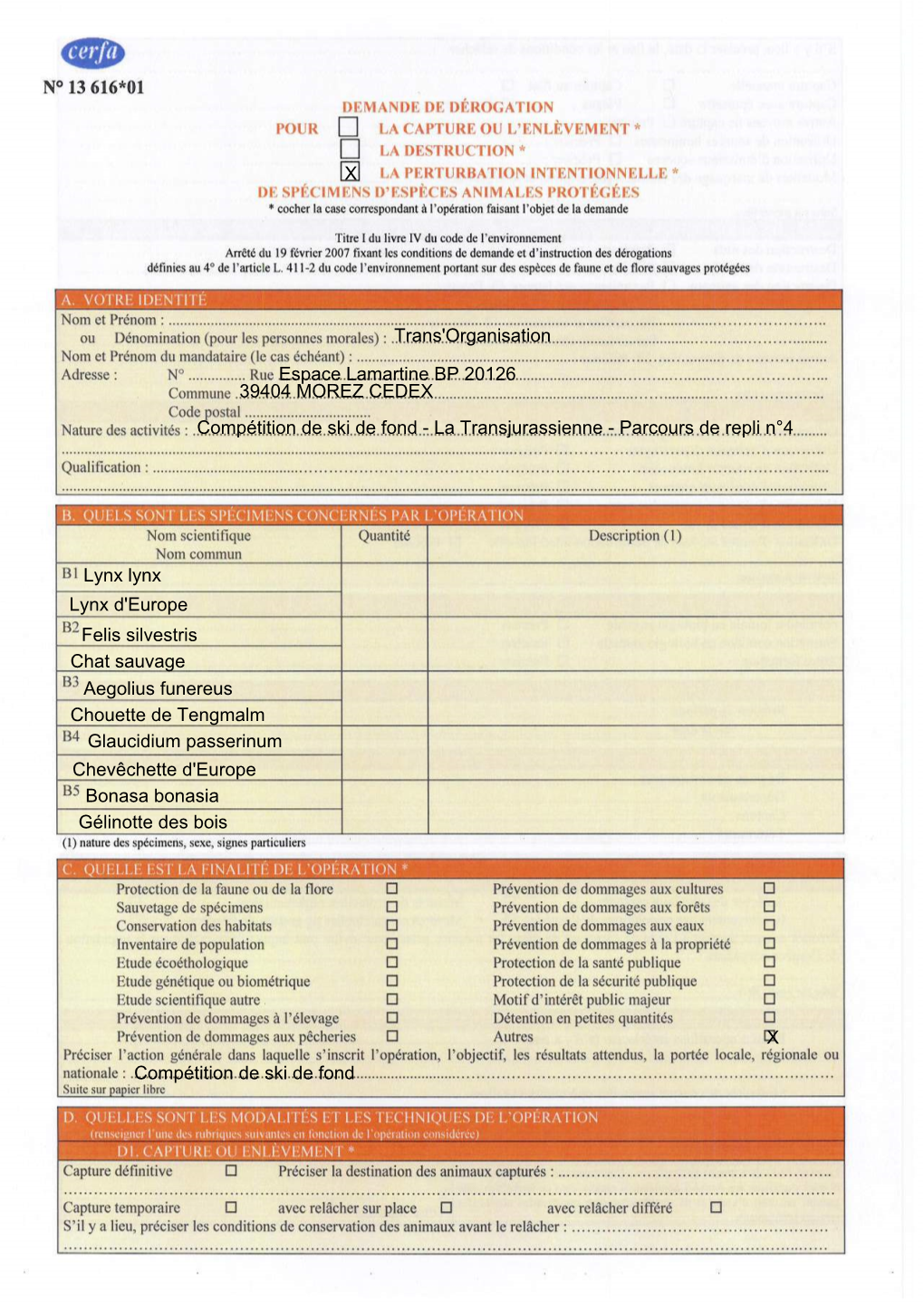

La Transjurassienne, Parcours De Repli N°4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

37. Forum Nordicum 3 Deine Belohnung

3 7. Forum Nordicum 11. – 14.10.2016 www.lahti2017.fi/en/de Biathlon-König Martin Fourcade bei der Ehrung durch Rolf Arne Odiin. Rolf-Arne Odin honors Biathlon-King Martin Fourcade. (Foto: FN) Dein Sport. Deine Belohnung. 100% Leistung. 100% Regeneration. Durch das enthaltene wertvolle Vitamin B12 wird der Energiestoffwechsel, die Blutbildung und das Immunsystem gefördert sowie die Müdigkeit verringert. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig! GREEtiNG Dein Sport. Janne Leskinen CEO, Secretary General Lahti2017 FiS Nordic World 37. Forum Nordicum 3 Deine Belohnung. Ski Championships Lahti will host the Nordic World Ski Championships in 2017 for a historic seventh time. We are extremely proud to be the first city to achieve this record. To celebrate our unique history, we decided to name the event the Centenary Championships. The Centenary Championships are both an exciting and carefully prepared world-class sports event and one of the festivities that celebrate the centenary of Finland’s independence. A rare occasion for us Finns – and hopefully for our international guests. Lahti offers an optimal setting for record-breaking performances. The traditional venue has undergone extensive renovation and is now a fully functioning stadium that meets today’s requirements. We are also proud to have Vierumäki Olympic Training Center as our athlete’s village that allows the athletes to unwind and focus all their energy on performing at their best. We hope that the 2017 World Championships will leave their mark on future decades of sports events in Lahti and in Finland. The event has gained a great deal of popularity among young people, and we will soon have a new generation of volunteers for sports events. -

Fis Worldloppet Cup 2016/2017

FIS WORLDLOPPET CUP 2016/2017 OFFICIAL RESULTS AFTER Ugra Ski Marathon RANKING WOMEN 1. La Foulee Blanche (FRA) 50 km F 15.01.2017 (CANCELLED) - 2. Dolomitenlauf (AUT) 60 km F 22.01.2017 - 3. Marcialonga (ITA) 70 km C 29.01.2017 - 4. Koenig Ludwig Lauf (GER) 50 km C 05.02.2017 - 5. La Transjurassienne (FRA) 68 km F 12.02.2017 - 6. Tartu Maraton (EST) 64 km C 26.02.2017 - 7. Engadin Skimarathon (SUI) 42 km F 12.03.2017 - 8. Ugra Ski Marathon (RUS) 50 km F 08.04.2017 Rank FIS-Code Name Nation Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3195061 DABUDYK Aurelie FRA 468 100 45 100 80 100 29 14 2 3505096 GRAEFNINGS Maria SWE 436 45 26 80 100 60 45 80 3 3515119 IMOBERDORF Rahel SUI 340 80 40 50 40 80 50 4 1323565 MANNIMA Tatjana EST 281 50 18 60 36 80 15 22 5 3155231 MORAVCOVA Klara CZE 214 32 20 50 40 36 10 26 6 1312216 BONER Seraina SUI 187 60 32 50 45 7 3195183 KROMER Marie FRA 124 45 50 11 18 8 1322110 ROTCHEVA Olga RUS 122 22 100 9 3195156 LACROIX Roxane FRA 108 11 32 45 20 10 3425404 EIDE Mari NOR 100 100 11 3155373 SMUTNA Katerina CZE 100 100 12 3515009 DONZALLAZ Nicole SUI 98 29 45 24 13 3195056 JEAN Aurore FRA 96 60 36 14 3195171 VULLIET Constance FRA 84 29 29 26 15 3505013 NORGREN BRITTA Johansson SWE 80 80 16 3485498 GUSCHINA Mariya RUS 60 60 17 3535021 GREGG Caitlin USA 60 60 18 3505069 LINDBORG Sara SWE 60 60 19 1101920 CONFORTOLA Antonella ITA 58 40 18 20 3425350 SLIND ASTRID Oeyre NOR 50 50 21 3486557 PEREVOZCHIKOVA Alena RUS 40 40 22 3425394 STAVER TUVA Toftdahl NOR 40 40 23 3505500 LINDSTEDT Emilia SWE 40 40 24 3485717 SOBOLEVA Elena RUS 36 36 -

Guide for Technical Delegates and Organising Committees of Long Distance Popular Cross-Country Races

GUIDE FOR TECHNICAL DELEGATES AND ORGANISING COMMITTEES OF LONG DISTANCE POPULAR CROSS-COUNTRY RACES Chair Sub-Committee for Popular Cross-Country: Angelo Corradini Email: [email protected] INTERNATIONAL SKI FEDERATION FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI INTERNATIONALER SKI VERBAND Blochstrasse 2; CH- 3653 Oberhofen / Thunersee; Switzerland Telephone: +41 (33) 244 61 61 Website: www.fis-ski.com ______________________________________________________________________ All rights reserved. © Copyright: International Ski Federation FIS, Oberhofen, Switzerland. Oberhofen, 22.06.2020 2 CONTENTS 1. Definition page 5 2. The Organizing Committee page 5 2.1 Responsibilities 5 2.2 Appointment of Key Officials 5 2.3 Liaison with Outside Authorities 5 2.4 Insurance 6 2.5 Press and Media 7 2.6 Finance 7 2.7 Entries and Information 8 3. Jury page 10 3.1 Technical Delegate (TD) 10 3.2 Reimbursement of TD Expenses 10 3.3 The Jury responsibilities 10 4. Race Program page 11 4.1 Compilation of the Program 11 4.2 Athletes Invitation 11 4.3 Information for Competitors 11 4.4 The Opening Ceremony 12 5. Start Lists page 12 6. Women’s Races page 12 7. Skiers with Physical Disabilities page 13 7.1 Encouragement to Participate 13 7.2 Course Requirements 13 7.3 Further Information 13 8. The Start page 14 8.1 The Start Area 14 8.2 Starting Procedures 14 8.3 Equipment Exchange 15 8.4 Types of Start 15 9. The Course page 17 9.1 Preparation of the Course 17 9.2 Recommended Norms 17 9.3 The Event 18 9.4 Measuring and Marking 19 9.5 Feeding Stations 20 9.6 Equipment Exchange 21 9.7 First Aid Station 21 9.8 Time Limits 22 9.9 Technique Controls 22 9.10 Information to Competitors 22 3 10. -

Ski 2020 Regulations.Pdf

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации, пропаганды и развития лыжных гонок как массового вида спорта в Российской Федерации и в Ярославской области, в частности. Задачами проведения спортивных соревнований являются: привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи; повышение спортивного мастерства; профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и спорта; выявление сильнейших спортсменов; обмен опытом работы среди тренерского состава. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование: - для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; - для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; -

Fis Marathon Cup 2010/2011 Final Ranking After Birkebeinerrennet Race 11

WORLDLOPPET, P.O. Box 61, 38037 Predazzo, Italy, ph: +39 0462 501110, e-mail: [email protected], http://www.worldloppet.com FIS MARATHON CUP 2010/2011 FINAL RANKING AFTER BIRKEBEINERRENNET RACE 11 RANKING WOMEN 1.La Sgambeda (ITA) 42 km F 19.12.10 - 2.Jizerská Padesátka (CZE) 50 km C 09.01.11 - 3.Dolomitenlauf (AUT) 60 km F 23.01.11 4.Marcialonga (ITA) 70 km C 30.01.11 - 5.Koenig Ludwig Lauf (GER) 50 km C 06.02.2011 - 6.La Transjurassienne (FRA) 76/54 km F 13.02.11 7.Tartu Maraton (EST) 63 km C 20.02.2011 - 8.Finlandia Hiihto (FIN) 50 km C 26.02.11 - 9.Vasaloppet (SWE) 90 km C 06.03.11 Rank FIS-Code Name Nation Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1283310 Hansson Sandra SWE 557 32 100 45 80 100 100 100 2 3505057 Nystrom Susanne SWE 502 36 60 80 60 60 45 80 36 45 3 1312216 Boner Seraina SUI 460 80 100 80 40 60 100 4 1005017 Valbusa Sabina ITA 455 80 60 45 45 60 80 45 40 5 3505018 Hansson Jenny SWE 380 50 50 50 50 100 80 6 3505158 Linzen Nina SWE 246 40 36 40 80 50 7 1027327 Leonardi Cortesi NathasciaSUI 240 40 50 100 50 8 3195126 Bourgeois Celia FRA 160 80 80 9 1101920 Confortola Antonella ITA 150 100 50 10 1312701 Mischol Seraina SUI 145 45 100 11 1142563 Shevchenko ValentinaUKR 100 100 12 3425005 Svendsen Sara NOR 96 36 60 13 3425285 Kveli, Laila NOR 85 40 45 14 1281564 Badfilatti Ursina SUI 80 40 40 15 1335399 Saarinen Maija FIN 60 60 16 3185653 Taehtinen Anu FIN 60 60 17 3485215 Zernova Natalia RUS 60 60 18 3505093 Bleckur, Sofia SWE 60 60 19 3185155 Oramavaki Majia FIN 58 29 29 20 1291749 Anttila Liisa FIN 50 50 21 Coupat Elisabeth -

W Orldloppet Calendar

Worldloppet main races 2012/2013 - 2013/2014 2012/2013 2013/2014 race name distance techn country 25.08.12 24.08.13 KanGaroo Hoppet 42 km FT AUS 13.01.13 12.01.14 JiZersKÁ PADESATKa 50 km CT CZE 19.01.13 18.01.14 american BirKeBeiner: Open Track 51 km CT USA 19.01.13 18.01.14 american BirKeBeiner: Open Track 51 km FT USA 19.01.13 18.01.14 dolomitenlaUF: Classic Race 42 km CT AUT 20.01.13 19.01.14 dolomitenlaUF 60 km FT AUT 27.01.13 26.01.14 marcialonGa 70 km CT ITA 02.02.13 01.02.14 KÖniG lUdWiG laUF 50 km FT GER 03.02.13 01.02.14 KÖniG lUdWiG laUF 50 km CT GER 03.02.13 02.02.14 sapporo int. sKi MARATHon 50 km FT JPN 09.02.13 08.02.14 la transJUrassienne: La Transjurassienne 50 50 km CT FRA 10.02.13 09.02.14 la transJUrassienne: La Transjurassienne 54 57 km FT FRA 10.02.13 09.02.14 la transJUrassienne: La Transjurassienne 76 76 km FT FRA 10.02.13 09.02.14 TARTU MARATON: Open Track 63 km FT EST 16.02.13 15.02.14 GATINEAU loppet 51 km CT CAN 17.02.13 16.02.14 GATINEAU loppet 54 km FT CAN 17.02.13 16.02.14 TARTU MARATON 63 km CT EST 23.02.13 22.02.14 american BirKeBeiner 54 km CT USA 23.02.13 22.02.14 american BirKeBeiner 50 km FT USA 23.02.13 22.02.14 Finlandia- HiiHTO 50 km CT FIN FIS Marathon Cup 2012/2013 race 24.02.13 23.02.14 Finlandia- HiiHTO 50 km FT FIN ed: 24.02.13 23.02.14 Vasaloppet: Öppet Spår 90 km CT SWE r 25.02.13 24.02.14 Vasaloppet: Öppet Spår 90 km CT SWE 02.03.13 01.03.14 BieG PIASTOW 50 km CT POL 03.03.13 02.03.14 Vasaloppet 90 km CT SWE 10.03.13 09.03.14 enGadin sKIMARATHon 42 km FT SUI 15.03.13 14.03.14 BirKeBeinerrennet: -

Td Nominations for Long Distance Races 2020-2021

TD NOMINATIONS FOR LONG DISTANCE RACES 2020-2021 Date Site Race 2020-21 Proposal TD 27.11.2020 Livigno (ITA) 15 CT Po Team Tempo - Ski Classics (ITA) Robert Peets (EST) 29.11.2020 Livigno (ITA) 35 CT Prologue - Ski Classics (ITA) Robert Peets (EST) 20.12.2020 La Venosta (ITA) 45 & 30 Km CT La Venosta - Ski Classics (ITA) Uros Ponikvar (SLO) 16.01.2021 St. Moritz (SUI) 42 CT La Diagonela - Ski Classic (SUI) Matthey Claude (SUI) 23.01.2021 Toblach-Cortina (ITA) 50 CT Toblach-Cortina - Ski Classics (ITA) Thomas Granlund (SWE) 10.04.2021 Setermoen-Bardufoss (NOR) 50 CT Reistadløpet Bardufoss Ski Cl (NOR) Fred Arne Jackobsen (NOR) 17.04.2021 Ylläs-Levi (FIN) 67 km CT Ylläs-Levi, Ski Classic Final (FIN) Thomas Granlund (SWE) Worldloppet 04.01.2021 Changchun (CHN) 50 CT Vasaloppet-China (CHN) Georg Zipfel (GER) 23.-24.01.2021 Lienz (AUT) 42 CT/ 42 FT Dolomitenlauf (AUT) Thomas Unterfrauen (AUT) 31.01.2021 Moena-Cavalese (ITA) 70 CT Marcialonga (ITA) Michel Rainer (ITA) 06-07.02.2021 Oberammergau (GER) 50 CT Koenig Ludwig Lauf (GER) Rainer Kuchler (GER) 07.02.2021 Sapporo (JAP) 50 FT Sapporo Int. Ski Marathon (JPN) Akira Wada (JPN) 13-14.02.2021 Lamoura-Mouthe (FRA) 56 CT / 68 FT La Transjurassienne (FRA) Guy Magand (FRA) 14.02.2021 Bedrichov (CZE) 50 CT Jizerska Padesatka (CZE) Petr Mach (CZE) 21.02.2021 Otepaa-Elva (EST) 63 CT Tartu Maraton (EST) Vahur Leemets (EST) 27-28.02.2021 Lahti (FIN) 50 CT / 50 FT Finlandia Hiihto (FIN) Jussi Prykaeri (FIN) 20-21.02.2021 Gatineau (CAN) 51 CT / 51 FT Gatineau Loppet (CAN) Rene Pomerleau (CAN) 27.02.2021 -

FIS WORLDLOPPET CUP 2016 ENGADIN SKIMARATHON (Maloja - Zuoz/Schanf) 42 Km F March 13, 2016 START LIST of ELITE GROUP (Men)

ENGADIN SKIMARATHON, CH-7503 Samedan, Switzerland, ph: +41 81 8505555, [email protected], www.engadin-skimarathon.ch WORLDLOPPET, P.O. Box 61, 38037 Predazzo, Italy, ph: +39 0462 501110, e-mail: [email protected], http://www.worldloppet.com FIS WORLDLOPPET CUP 2016 ENGADIN SKIMARATHON (Maloja - Zuoz/Schanf) 42 km F March 13, 2016 START LIST OF ELITE GROUP (Men) 1.La Foulee Blanche (FRA) 42 km F 17.01.16 - 2.Dolomitenlauf (AUT) 60 km F 24.01.16 - 3.Marcialonga (ITA) 70 km C 31.01.16 4.La Transjurassienne (FRA) 68 km F 14.02.16 - 5.American Birkebeiner (USA) 51 km C 20.02.16 - 6.Bieg Piastow (POL) 50 km C 5.03.16 7.Engadin Skimarathon (SUI) 42 km F 13.03.16 - 8.Ugra Ski Marathon (RUS) 50 km F 2.04.16 Bib no FIS-Code Family name, first name Nation Team 1 3510023 COLOGNA Dario SUI 2 3420605 ROETHE Sjur NOR 3 1362656 LIVERS Toni SUI Gel Interim Rossigmol Team 6 3510472 BIELER Livio SUI 7 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan FRA Haute Savoie Nordic Team 8 3190125 POIRRIER Bastien FRA Gel Interim Rossigmol Team 9 3510361 PRALONG Candide SUI Gel Interim Rossigmol Team 10 3190002 CHAUVET Benoit FRA Gel Interim Rossigmol Team 11 3190401 GUIGONNET Loic FRA Haute Savoie Nordic Team 12 3190109 WIBAULT Mathias FRA Haute Savoie Nordic Team 13 3190076 MOUGEL Adrien FRA Gel Interim Rossigmol Team 14 1363141 FISCHER Remo SUI 15 3510067 LECCARDI Valerio SUI 16 3290300 BONALDI Sergio ITA SC Esercito 18 3510351 FURGER Roman SUI 19 3510377 HEDIGER Jovian SUI 20 3510417 KAESER Erwan SUI 21 3510348 COLOGNA Gianluca SUI 22 3510207 KINDSCHI Joeri SUI 23 -

Passien Perässä Ympäri Maailman Neljän Intohimoisen Hiihtoharrastajan Ryhmä Yhdistää Matkustelun Ja Liikunnallisen Elä- Mäntavan Worldloppet-Kisoja Kiertämällä

Worldloppet-hiihtäjät Passien perässä ympäri maailman Neljän intohimoisen hiihtoharrastajan ryhmä yhdistää matkustelun ja liikunnallisen elä- mäntavan Worldloppet-kisoja kiertämällä. 68 Hiihto 5 // 2013 teksti Pena rekiranta kuvat teuvo valve i tarvitse olla iso vika, kun se on mutta ryhmän jäsenet ovat kisailleet Yhdys- päässä. Sellaista on vähän sanottu.” valtoja, Kanadaa, Austra liaa ja Japania myö- Risto Kemiläisen sukulaisen ten. Vaikka matkustelu on suuri motiivi luonnehdinta Worldloppet-hiih- kiso jen kiertämistä, on leimojen keräilyllä tojen kiertämisestä aiheuttaa nau- Worldloppet-passeihin suuri merkitys. runremakan Loimaan Perinne- – Matkat ovat ajallisesti lyhyitä, joten suksen suksimuseossa. Kymmenisen vuot- ei se matkustaminen ole pääasia. Tämä on ”eta yhdes sä reissannut neljän varttuneen mie- ainoa, jonka takia mennään. Ihmisille on hen ryhmä kiertää antaumuksella maailman tehty tuollainen hullu kannuste, World- massahiihto tapahtumia, ja talven kisakalen- loppet-passeja heilutteleva Rautiainen sa- teri näyttää hengästyttävältä. Joskus matkat noo. kestävät yhtä soittoa kolmekin viikkoa. – Ei tämä työssä kävijöille oikein sovi, Täysi passi vuodessa Veli Rautiainen vahvistaa. Eläkkeelle jäänyt paperimies Rautiainen, Worldloppet-kisoja kiertämällä on 65, on Risto Kemiläisen, 63, kanssa siitä mahdollisuus saavuttaa niin sanot- harvinai nen WL-keräilijä, että he ovat mo- tu Worldloppet Master -arvonimi. Sen lemmat saavuttaneet kahtena peräkkäise- saadakseen on hiihdettävä kymmenen nä vuotena täyden kymmenen kisan passin. 16:sta -

Mise En Page 1

PRESS KIT EPIC TRANSJURASSIENNE Nordic experiences across the Jura and Doubs departments February 8 and 9, 2014 www.transjurassienne.com In the heart of La Transjurassienne Not only is la Transju a great international cross-country skiing event, but it’s also the involvement of thousands of snow lovers and individual achievers. Whether you are a famous champion or a recreational addict, a long time skier or a new comer to the sport, La Transjurassienne remains fascinating to all. The harmonious combination of a great mass celebration with an international competition makes La Transjurassienne a reference event in the Nordic scene, in France as well as abroad! The Tranju’s 36 years of existence underline the tenacity of the 1,000 volunteers and 10 ski-clubs from the Doubs, the Jura and neighboring Switzerland, who come together each year to welcome more than 6,500 skiers aged 7 to 97! 2 3 Classic or free technique, A historical track there is a choice You have to be there to understand the magic. The whole spirit of La Transjurassienne is conveyed for each and everyone! through the ambiance in La Combe du lac, at the foot of the village of Lamoura in the high valley Saturday, February 8, 2014: of the Jura Mountains. 2 classic technique events (CT): Starting from dawn, long colorful lines of skiers gather to the immaculate snow paradise…Some • La Transjurassienne 50km CT are smiling, others know that they are taking up a tough challenge; yet at the start signal, a huge Les Rousses / Mouthe clamor raises above the fir trees along the gorgeous -

Guide for Technical Delegates and Organising Committees of Long Distance Popular Cross-Country Races

GUIDE FOR TECHNICAL DELEGATES AND ORGANISING COMMITTEES OF LONG DISTANCE POPULAR CROSS-COUNTRY RACES EDITION 2016/2017 Chairman Sub-Committee for Popular Cross-Country: Angelo Corradini Email: [email protected] INTERNATIONAL SKI FEDERATION FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI INTERNATIONALER SKI VERBAND Blochstrasse 2; CH- 3653 Oberhofen / Thunersee; Switzerland Telephone: +41 (33) 244 61 61 Fax: +41 (33) 244 61 71 Website: www.fis-ski.com ______________________________________________________________________ All rights reserved. Copyright: International Ski Federation FIS, Oberhofen, Switzerland. Oberhofen, 25.10.2016 CONTENTS 1. Definition page 5 2. The Organizing Committee page 5 2.1 Responsibilities 5 2.2 Appointment of Key Officials 5 2.3 Liaison with Outside Authorities 5 2.4 Insurance 6 2.5 Press and Media 7 2.6 Finance 7 2.7 Entries and Information 8 3. Jury page 10 3.1 Technical Delegate (TD) 10 3.2 Reimbursement of TD Expenses 10 3.3 The Jury responsibilities 10 4. Race Program page 11 4.1 Compilation of the Program 11 4.2 Athletes Invitation 11 4.3 Information for Competitors 11 4.4 The Opening Ceremony 12 5. Start Lists page 12 6. Ladies Races page 12 7. Skiers with Physical Disabilities page 13 7.1 Encouragement to Participate 13 7.2 Course Requirements 13 7.3 Further Information 13 8. The Start page 14 8.1 The Start Area 14 8.2 Starting Procedures 14 8.3 Equipment Exchange 15 8.4 Types of Start 15 9. The Course page 17 9.1 Preparation of the Course 17 9.2 Recommended Norms 17 9.3 The Event 18 9.4 Measuring and Marking 19 9.5 Feeding Stations 20 9.6 Equipment Exchange 21 9.7 First Aid Station 21 9.8 Time Limits 22 9.9 Technique Controls 22 9.10 Information to Competitors 22 2 10. -

Fis Marathon Cup 2009/2010

WORLDLOPPET, P.O. Box 61, 38037 Predazzo, Italy, ph: +39 0462 501110, e-mail: [email protected], http://www.worldloppet.com FIS MARATHON CUP 2009/2010 RANKING WOMEN FINAL RANKING AFTER BIRKEBEINERRENNET 1.La Sgambeda (ITA) 42 km F 13.12.09 - 2.Jizerská Padesátka (CZE) 50 km C 10.01.'10 - 3.Dolomitenlauf (AUT) 60 km F 24.01.'10 4.Marcialonga (ITA) 70 km C 31.01.'10 - 5.La Transjurassienne (FRA) 76 km F 14.02.'10 6.Tartumaraton (EST) 63 km C 21.02.'10 7. Am. Birkebeiner (USA) 50 km F 27.02.'10 - 8.Vasaloppet (SWE) 90 km C 7.03.'10 - 9.Engadin Skimarathon (SUI) 42 km F 14.03.'10 10.Birkebeinerrennet (NOR) 54 km C 20.03.'10 Rank FIS-Code Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 1 3505018 Hansson Jenny SWE 45 80 100 100 80 50 45 100 600 2 3505057 Nystrom Susanne SWE 40 60 60 100 100 100 50 510 3 1283310 Hansson Sandra SWE 100 80 100 80 360 4 3505158 Linzen Nina SWE 50 36 50 45 45 226 5 1027327 Cortesi Leonardi Natascia SUI 80 80 50 210 6 1101920 Confortola Antonella ITA 80 60 140 7 1142563 Shevchenko Valentina UKR 100 100 7 Dussault Rebecca USA 100 100 9 1323565 Mannimaa Tatjana EST 36 60 96 10 3535084 Mannix Tazlina USA 80 80 11 Mischol Seraina SUI 80 80 12 Bjellanes Karianne NOR 80 80 13 3485195 Tchekaleva Yulia RUS 60 60 14 3185053 Taehtinen Anu FIN 60 60 15 3185117 Sundstedt Pia FIN 60 60 16 1341316 Gosling Brooke CAN 60 60 17 3505093 Bleckur, Sofia SWE 60 60 18 Gasparin Selina SUI 60 60 19 3485215 Zernova Natalia RUS 50 50 20 3535184 Stuber Maria USA 50 50 21 3515071 Pichard Lena SUI 50 50 22 3485380 Kurochina Eugenia RUS 50 50 23 3535308