Plano Director Municipal De Viana

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Estudo De Mercado Sobre Províncias De Angola 2015 - Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, Luanda E Namibe 2

Estudo de Mercado sobre Províncias de Angola 2015 - Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, Luanda e Namibe 2 From Experience to Intelligence Estudo de Mercado sobre Províncias de Angola 2015 3 - Benguela, Cabinda, Huambo, Huíla, Luanda e Namibe FICHA TÉCNICA Título Estudo de Mercado sobre Províncias de Angola - Actualização 2015 Data Março 2015 Promotor Associação Industrial Portuguesa - Feiras, Congressos e Eventos Autoria CESO Development Consultants Coordenação Técnica “Estudo desenvolvido ao abrigo do Projecto Conjunto QREN SI Qualificação e Internacionalização n.º 37.844” Rui Miguel Santos (com a colaboração de Susana Sarmento) 4 01 O País 9 1.1 O Censo 10 1.1.1 Um Momento Histótico 10 1.1.2 População por Províncias 12 1.1.3 Densidade Demográfica 14 1.2 O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 16 1.2.1 Enquadramento Estratégico de Longo-Prazo 16 1.2.2 Objectivos Nacionais de Médio-Prazo 17 1.3 A Re-industrialização de Angola 20 1.4 O Desafio da Formação de Quadros 24 1.4.1 Objectivos 24 1.4.2 Programas de Acção 26 1.4.3 Resultados e Metas a Alcançar 28 1.4.4 Mecanismos de Resposta às Necessidades 29 1.4.5 Parcerias 30 1.5 A Nova Pauta Aduaneira: Proteção da Produção Nacional 31 1.5.1 Capítulos Agravados 32 1.5.2 Capítulos Desagravados 33 1.5.3 A Eliminação da Obrigatoriedade da Inspecção Pré-Embarque 34 1.5.4 Impacto nas Principais Exportações Portuguesas 34 1.6 Aspectos Regulamentares de Acesso ao Mercado 40 1.6.1 Comércio 40 1.6.2 Investimento 43 1.7 Uma Nova Era que se Anuncia 49 1.7.1 A Crise do Petróleo 49 1.7.2 Evolução Recente -

Statoil-Environment Impact Study for Block 39

Technical Sheet Title: Environmental Impact Study for the Block 39 Exploratory Drilling Project. Client: Statoil Angola Block 39 AS Belas Business Park, Edifício Luanda 3º e 4º andar, Talatona, Belas Telefone: +244-222 640900; Fax: +244-222 640939. E-mail: [email protected] www.statoil.com Contractor: Holísticos, Lda. – Serviços, Estudos & Consultoria Rua 60, Casa 559, Urbanização Harmonia, Benfica, Luanda Telefone: +244-222 006938; Fax: +244-222 006435. E-mail: [email protected] www.holisticos.co.ao Date: August 2013 Environmental Impact Study for the Block 39 Exploratory Drilling Project TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION ............................................................................................................... 1-1 1.1. BACKGROUND ............................................................................................................................. 1-1 1.2. PROJECT SITE .............................................................................................................................. 1-4 1.3. PURPOSE AND SCOPE OF THE EIS .................................................................................................... 1-5 1.4. AREAS OF INFLUENCE .................................................................................................................... 1-6 1.4.1. Directly Affected area ...................................................................................................... 1-7 1.4.2. Area of direct influence .................................................................................................. -

Taxonomy of Tropical West African Bivalves V. Noetiidae

Bull. Mus. nati. Hist, nat., Paris, 4' sér., 14, 1992, section A, nos 3-4 : 655-691. Taxonomy of Tropical West African Bivalves V. Noetiidae by P. Graham OLIVER and Rudo VON COSEL Abstract. — Five species of Noetiidae are described from tropical West Africa, defined here as between 23° N and 17°S. The Noetiidae are represented by five genera, and four new taxa are introduced : Stenocista n. gen., erected for Area gambiensis Reeve; Sheldonella minutalis n. sp., Striarca lactea scoliosa n. subsp. and Striarca lactea epetrima n. subsp. Striarca lactea shows considerable variation within species. Ecological factors and geographical clines are invoked to explain some of this variation but local genetic isolation could not be excluded. The relationships of the shallow water West African noetiid species are analysed and compared to the faunas of the Mediterranean, Caribbean, Panamic and Indo- Pacific regions. Stenocista is the only genus endemic to West Africa. A general discussion on the relationships of all the shallow water West African Arcoidea is presented. The level of generic endemism is low and there is clear evidence of circumtropical patterns of similarity between species. The greatest affinity is with the Indo-Pacific but this pattern is not consistent between subfamilies. Notably the Anadarinae have greatest similarity to the Panamic faunal province. Résumé. — Description de cinq espèces de Noetiidae d'Afrique occidentale tropicale, ici définie entre 23° N et 17° S. Les Noetiidae sont représentés par cinq genres. Quatre taxa nouveaux sont décrits : Stenocista n. gen. (espèce-type Area gambiensis Reeve) ; Sheldonella minutalis n. sp., Striarca lactea scoliosa n. -

Inventário Florestal Nacional, Guia De Campo Para Recolha De Dados

Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais de Angola Inventário Florestal Nacional Guia de campo para recolha de dados . NFMA Working Paper No 41/P– Rome, Luanda 2009 Monitorização e Avaliação de Recursos Florestais Nacionais As florestas são essenciais para o bem-estar da humanidade. Constitui as fundações para a vida sobre a terra através de funções ecológicas, a regulação do clima e recursos hídricos e servem como habitat para plantas e animais. As florestas também fornecem uma vasta gama de bens essenciais, tais como madeira, comida, forragem, medicamentos e também, oportunidades para lazer, renovação espiritual e outros serviços. Hoje em dia, as florestas sofrem pressões devido ao aumento de procura de produtos e serviços com base na terra, o que resulta frequentemente na degradação ou transformação da floresta em formas insustentáveis de utilização da terra. Quando as florestas são perdidas ou severamente degradadas. A sua capacidade de funcionar como reguladores do ambiente também se perde. O resultado é o aumento de perigo de inundações e erosão, a redução na fertilidade do solo e o desaparecimento de plantas e animais. Como resultado, o fornecimento sustentável de bens e serviços das florestas é posto em perigo. Como resposta do aumento de procura de informações fiáveis sobre os recursos de florestas e árvores tanto ao nível nacional como Internacional l, a FAO iniciou uma actividade para dar apoio à monitorização e avaliação de recursos florestais nationais (MANF). O apoio à MANF inclui uma abordagem harmonizada da MANF, a gestão de informação, sistemas de notificação de dados e o apoio à análise do impacto das políticas no processo nacional de tomada de decisão. -

Dotação Orçamental Por Orgão

Exercício : 2021 Emissão : 17/12/2020 Página : 158 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% Receitas Correntes Diversas 130.000.000,00 100,00% Outras Receitas Correntes 130.000.000,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Despesas Correntes 33.787.477.867,00 98,83% Despesas Com O Pessoal 21.073.730.348,00 61,64% Despesas Com O Pessoal Civil 21.073.730.348,00 61,64% Contribuições Do Empregador 1.308.897.065,00 3,83% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 1.308.897.065,00 3,83% Despesas Em Bens E Serviços 10.826.521.457,00 31,67% Bens 2.520.242.794,00 7,37% Serviços 8.306.278.663,00 24,30% Subsídios E Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Despesas De Capital 400.175.378,00 1,17% Investimentos 373.580.220,00 1,09% Aquisição De Bens De Capital Fixo 361.080.220,00 1,06% Compra De Activos Intangíveis 12.500.000,00 0,04% Outras Despesas De Capital 26.595.158,00 0,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 34.187.653.245,00 100,00% Órgãos Legislativos 34.187.653.245,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa / Projecto Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Acções Correntes 33.862.558.085,00 99,05% Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 10.567.385.159,00 Administração Geral 22.397.811.410,00 Manutenção Das Relações -

Urban Poverty in Luanda, Angola CMI Report, Number 6, April 2018

NUMBER 6 CMI REPORT APRIL 2018 AUTHORS Inge Tvedten Gilson Lázaro Urban poverty Eyolf Jul-Larsen Mateus Agostinho in Luanda, COLLABORATORS Nelson Pestana Angola Iselin Åsedotter Strønen Cláudio Fortuna Margareht NangaCovie Urban poverty in Luanda, Angola CMI Report, number 6, April 2018 Authors Inge Tvedten Gilson LázAro Eyolf Jul-Larsen Mateus Agostinho Collaborators Nelson PestanA Iselin Åsedotter Strønen Cláudio FortunA MargAreht NAngACovie ISSN 0805-505X (print) ISSN 1890-503X (PDF) ISBN 978-82-8062-697-4 (print) ISBN 978-82-8062-698-1 (PDF) Cover photo Gilson LázAro CMI Report 2018:06 Urban poverty in Luanda, Angola www.cmi.no Table of content 1 Introduction .................................................................................................................................................... 4 1.1 Poverty in AngolA ................................................................................................................................ 4 1.2 AnalyticAl ApproAch ............................................................................................................................. 6 1.3 Methodologies ..................................................................................................................................... 7 1.4 The project sites .................................................................................................................................. 9 2 Structural context ....................................................................................................................................... -

Overall Progress Against the Logframe

Seminar on Urban Planning for Kilamba Kiaxi Master Plan Allan Cain (Architect) Development Workshop Angola Urban Challenges • Forced migration during the war, flight to the safe haven of the capital city. • Massive destruction of social and physical infrastructure. • Rapid urban growth, largely due to the war continues even after conflict ended. • Population growth today fuelled by high birth rate and movements from centre to periphery • 60% are under 18. IMPORTANCE OF INFORMAL EMPLOYMENT IN THE URBAN Urban Poverty ECONOMY • Over 75% population of Luanda in “musseques” Private Sector (Kimbundu word for sandy soil) 19% Self Employment (informal) • The poor survive by trading in the informal Unpaid Family (informal) State Company Self Employment market sector. 5% (informal) Business (informal) • Difficult to secure 43% Other economic livelihoods Public Administration • High unemployment & 10% Public Administration underemployment Other 1% State Company • Over half of the population Business (informal) Unpaid Family (informal) Private Sector depend on the informal 6% 16% sector for employment 9 0 0 4 0 290000 300000 310000 320000 330000 340000 0 0 Hoji Ya Henda 0 0 0 4 Sarico 0 0 Luanda Urban9 Poverty Programme LEGENG Cepa KIFAN GOND O Burgalheira Municipality Boundaries Mayombe LUPP is a programme Panguila Commune Boundaries Soda Bairros Boundaries Barra do Bengo Ludi 2 Garcia LURE Intervention Area Nelitos Soares Sw apo Kinanguvo (macedonia) Orlog 9 Camoes LUCPP Intervention Area 0 implemented, since 1999, by0 a Vidrul Alto Kifangondo Farol -

Creating Markets in Angola : Country Private Sector Diagnostic

CREATING MARKETS IN ANGOLA MARKETS IN CREATING COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC SECTOR PRIVATE COUNTRY COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC CREATING MARKETS IN ANGOLA Opportunities for Development Through the Private Sector COUNTRY PRIVATE SECTOR DIAGNOSTIC CREATING MARKETS IN ANGOLA Opportunities for Development Through the Private Sector About IFC IFC—a sister organization of the World Bank and member of the World Bank Group—is the largest global development institution focused on the private sector in emerging markets. We work with more than 2,000 businesses worldwide, using our capital, expertise, and influence to create markets and opportunities in the toughest areas of the world. In fiscal year 2018, we delivered more than $23 billion in long-term financing for developing countries, leveraging the power of the private sector to end extreme poverty and boost shared prosperity. For more information, visit www.ifc.org © International Finance Corporation 2019. All rights reserved. 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 www.ifc.org The material in this work is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. IFC does not guarantee the accuracy, reliability or completeness of the content included in this work, or for the conclusions or judgments described herein, and accepts no responsibility or liability for any omissions or errors (including, without limitation, typographical errors and technical errors) in the content whatsoever or for reliance thereon. The findings, interpretations, views, and conclusions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of the International Finance Corporation or of the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) or the governments they represent. -

Dotacao Orcamental Por Orgao

Exercício : 2021 Emissão : 30/10/2020 Página : 155 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Despesas Correntes 33.787.477.867,00 98,83% Despesas Com O Pessoal 21.073.730.348,00 61,64% Despesas Com O Pessoal Civil 21.073.730.348,00 61,64% Contribuições Do Empregador 1.308.897.065,00 3,83% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 1.308.897.065,00 3,83% Despesas Em Bens E Serviços 10.826.521.457,00 31,67% Bens 2.520.242.794,00 7,37% Serviços 8.306.278.663,00 24,30% Subsídios E Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Transferências Correntes 578.328.997,00 1,69% Despesas De Capital 400.175.378,00 1,17% Investimentos 373.580.220,00 1,09% Aquisição De Bens De Capital Fixo 361.080.220,00 1,06% Compra De Activos Intangíveis 12.500.000,00 0,04% Outras Despesas De Capital 26.595.158,00 0,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 34.187.653.245,00 100,00% Órgãos Legislativos 34.187.653.245,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa / Projecto Valor % Total Geral: 34.187.653.245,00 100,00% Acções Correntes 33.862.558.085,00 99,05% Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 10.567.385.159,00 Administração Geral 22.397.811.410,00 Manutenção Das Relações Bilaterais E Organizações Multilaterais 764.164.343,00 Encargos Com A Comissão Da Carteira E Ética 133.197.173,00 Combate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da Saúde 325.095.160,00 0,95% Comissão Multissectorial -

Poverty and Environmental Vulnerability in Angola's Growing

Final Report Poverty and Environmental Vulnerability in Angola’s Growing Slums City Report for Luanda prepared by: Development Workshop Angola for the International Development Research Centre Urban Poverty & Environment Programme Luanda - November 2011 CONTENTS 1 Introduction 1.1 Background 1.2 Objectives 1.3 Research Framework 1.4 Cities under Study: Luanda, Huambo and Cachiungo 2 Methodology 2.1 Demographic analysis 2.2 Definition of settlement typologies 2.3 Data collection 2.3.1Data collection on land tenure and land markets 2.3.2Data collection on environmental burdens 2.3.3Data collection on access to basic services (water and sanitation) 2.3.4Data collection on settlement density, demography and overcrowding 2.3.5Data collection on housing quality and location 3 Demography and Settlement typologies 3.1 Demography 3.2 Settlement typologies 4 Land tenure and land markets 5 Environmental burdens and urban – rural linkages 6 Access to basic services 7 Population density and overcrowding 8 Housing quality and location 9 Overview of urban environmental issues and spatial aspects of poverty Figures Figure 1 Mapping of roofs Figure 2 Luanda: Growth in area of the city at different time periods Figure 3 Luanda: Population density in 2008 Figure 4 Luanda: nine urban typologies, their location in Luanda, urban form and typical housing for each typology Figure 5 Luanda: Map of Settlement Types Tables Table 1 Luanda: Estimated number of people in each comuna and the percentage of the total population in 2008 Table 2 Luanda: Annual population growth rates by Comuna Table 3 Luanda: Estimated number of people in each housing type EXECUTIVE SUMMARY There has been no overall view of urban environmental issues in Angola and little information about spatial aspects of poverty. -

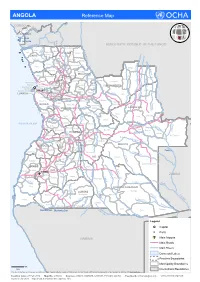

ANGOLA Reference Map

ANGOLA Reference Map CONGO L Belize ua ng Buco Zau o CABINDA Landana Lac Nieba u l Lac Vundu i Cabinda w Congo K DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO o z Maquela do Zombo o p Noqui e Kuimba C Soyo M Mbanza UÍGE Kimbele u -Kongo a n ZAIRE e Damba g g o id Tomboco br Buengas M Milunga I n Songo k a Bembe i C p Mucaba s Sanza Pombo a i a u L Nzeto c u a i L l Chitato b Uige Bungo e h o e d C m Ambuila g e Puri Massango b Negage o MALANGE L Ambriz Kangola o u Nambuangongo b a n Kambulo Kitexe C Ambaca m Marimba g a Kuilo Lukapa h u Kuango i Kalandula C Dande Bolongongo Kaungula e u Sambizanga Dembos Kiculungo Kunda- m Maianga Rangel b Cacuaco Bula-Atumba Banga Kahombo ia-Baze LUNDA NORTE e Kilamba Kiaxi o o Cazenga eng Samba d Ingombota B Ngonguembo Kiuaba n Pango- -Caju a Saurimo Barra Do Cuanza LuanCda u u Golungo-Alto -Nzoji Viana a Kela L Samba Aluquem Lukala Lul o LUANDA nz o Lubalo a Kazengo Kakuso m i Kambambe Malanje h Icolo e Bengo Mukari c a KWANZA-NORTE Xa-Muteba u Kissama Kangandala L Kapenda- L Libolo u BENGO Mussende Kamulemba e L m onga Kambundi- ando b KWANZA-SUL Lu Katembo LUNDA SUL e Kilenda Lukembo Porto Amboim C Kakolo u Amboim Kibala t Mukonda Cu a Dala Luau v t o o Ebo Kirima Konda Ca s Z ATLANTIC OCEAN Waco Kungo Andulo ai Nharea Kamanongue C a Seles hif m um b Sumbe Bailundo Mungo ag e Leua a z Kassongue Kuemba Kameia i C u HUAMBO Kunhinga Luena vo Luakano Lobito Bocoio Londuimbali Katabola Alto Zambeze Moxico Balombo Kachiungo Lun bela gue-B Catum Ekunha Chinguar Kuito Kamakupa ungo a Benguela Chinjenje z Huambo n MOXICO -

A Dissertation Submitted by Henda Lucia Ducados to the London

WOMEN IN WAR-TORN SOCIETIES: A STUDY OF HOUSEHOLDS IN LUANDA'S PERI-URBAN AREAS A dissertation submitted by Henda Lucia Ducados to the London School of Economics and Political Science in part completion of the requirements for the MPhil in Gender and Development April, 2007 'I, Henda Lucia Ducados, hereby state that this report is my own work and that all sources used are made explicit in the text/ Word Count: 46,420 UMI Number: U61BB85 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U613385 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 'Weses F WO BrTOshUbraf. 1 WidEcooomK ZcmK* 1 W\V\ CONTENTS Contents ii Abstract iv Acknowledgements V List of Tables vi List of Figures vi List of Plates vii Glossary viii Abbreviations ix PAGE Chapter One Gender and conflict in war-torn societies 1 Women's role in African liberation movements 5 Theoretical constructions of the household 9 Female headship and poverty 15 Methodology 17 Organisation of the thesis 22 Chapter Two The historical development