Paleolithique Superieur, Iran)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Biblio LASCARBX 2019

BIBLIO LABELISÉE LABEX SCIENCES ARCHÉOLOGIQUES DE BORDEAUX 2019 Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 1. Aumard, S., Ben Amara, A., Büttner, St., Cantin, N., Zink, A. (2019) - Les premières tuiles plates en Auxerrois (XIIe-XIIIe siècles) : approche typologique et archéométrique. In Thuillier F. Les terres cuites architecturales en France du Moyen-Âge à l’époque contemporaine : recherches sur les tuileries et les productions tuilières, Mergoil, Archéologie Moderne Contemporaine, 978-2-35518-091-0. ⟨hal-02093829⟩ 2. Benech, C., Cantin, N., Languille, M.-A., Mazuy, A., Robinet, L., Zazzo, A. (2019) - Instrumentation portable. Quels enjeux pour l'archéométrie ? Editions des Archives contemporaines, Sciences archéologiques, 9782813003294. ⟨10.17184/eac.2468⟩. ⟨hal-02378878⟩ 3. Berthon, W. Révész, L., Tihanyi, B., Dutour, O., Coqueugniot, H., Palfi, G. (2019) - The identification of horse riding through the analysis of entheseal changes: methodological considerations. The Talking Dead. New results from Central and Eastern European Osteoarchaeology. Proceedings of the First Conference of the Török Aurél Anthropological Association from Târgu Mures. ⟨halshs-02162438⟩ 4. Biron, C., Daniel, Fl., Le Bourdon, Gw., Chapoulie, R., Servant. L. (2019) - Characterisation of organic colourants in ukiyo-e prints by Fourier transform near infrared fibre optics reflectance spectroscopy. Proceedings of the 18th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, IM Publications Open LLP, 15-22. ⟨hal-02168466⟩ 5. Blanchard, Ph., Livet, J., Bessou, M., Schotsmans E. (2019) - Nous avons vu le Christ ! Analyses et étude d'une tombe de religieuse du XXe s. In Weydert, N. Tzortzis, S., Richier, A., Lanteri, L., Guy, H. Rencontre autour de nos aïeux : La mort de plus en plus proche. -

Curriculum Vitae Erik Trinkaus

9/2014 Curriculum Vitae Erik Trinkaus Education and Degrees 1970-1975 University of Pennsylvania Ph.D 1975 Dissertation: A Functional Analysis of the Neandertal Foot M.A. 1973 Thesis: A Review of the Reconstructions and Evolutionary Significance of the Fontéchevade Fossils 1966-1970 University of Wisconsin B.A. 1970 ACADEMIC APPOINTMENTS Primary Academic Appointments Current 2002- Mary Tileston Hemenway Professor of Arts & Sciences, Department of Anthropolo- gy, Washington University Previous 1997-2002 Professor: Department of Anthropology, Washington University 1996-1997 Regents’ Professor of Anthropology, University of New Mexico 1983-1996 Assistant Professor to Professor: Dept. of Anthropology, University of New Mexico 1975-1983 Assistant to Associate Professor: Department of Anthropology, Harvard University MEMBERSHIPS Honorary 2001- Academy of Science of Saint Louis 1996- National Academy of Sciences USA Professional 1992- Paleoanthropological Society 1990- Anthropological Society of Nippon 1985- Société d’Anthropologie de Paris 1973- American Association of Physical Anthropologists AWARDS 2013 Faculty Mentor Award, Graduate School, Washington University 2011 Arthur Holly Compton Award for Faculty Achievement, Washington University 2005 Faculty Mentor Award, Graduate School, Washington University PUBLICATIONS: Books Trinkaus, E., Shipman, P. (1993) The Neandertals: Changing the Image of Mankind. New York: Alfred A. Knopf Pub. pp. 454. PUBLICATIONS: Monographs Trinkaus, E., Buzhilova, A.P., Mednikova, M.B., Dobrovolskaya, M.V. (2014) The People of Sunghir: Burials, Bodies and Behavior in the Earlier Upper Paleolithic. New York: Ox- ford University Press. pp. 339. Trinkaus, E., Constantin, S., Zilhão, J. (Eds.) (2013) Life and Death at the Peştera cu Oase. A Setting for Modern Human Emergence in Europe. New York: Oxford University Press. -

JHE Wezmeh Accepted.Pdf

Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Zanolli, Clément and Biglari, Fereidoun and Mashkour, Marjan and Abdi, Kamyar and Monchot, Hervé and Debue, Karyne and Mazurier, Arnaud and Bayle, Priscilla and Le Luyer, Mona and Rougier, Hélène and Trinkaus, Erik and Macchiarelli, Roberto (2019) A Neanderthal from the Central Western Zagros, Iran. Structural reassessment of the Wezmeh 1 maxillary premolar. DOI Link to record in KAR https://kar.kent.ac.uk/75685/ Document Version Author's Accepted Manuscript Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html A Neanderthal from the Central Western Zagros, Iran. Structural reassessment of the Wezmeh 1 maxillary premolar Clément Zanolli a, *, Fereidoun Biglari -

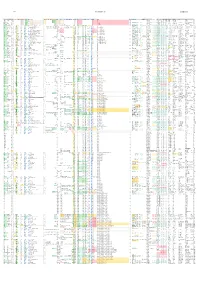

Ancient DNA Dataset 2.07.72

8/27/2021 Ancient DNA Dataset 2.07.72 https://haplogroup.info/ Object‐ID Colloquial‐Skeletal LatitudLongit Sex mtDNA‐comtFARmtDNA‐haplogroup mtDNA‐Haplotree mt‐FT mtree mt‐YFFTDNA‐mt‐Haplotree mt‐Simmt‐S HVS‐I HVS‐II HVS‐NO mt‐SNPs Responsible‐ Y‐DNA Y‐New SNP‐positive SNP‐negative SNP‐dubious NRY Y‐FARY‐Simple YTree Y‐Haplotree‐VY‐Haplotree‐PY‐FTD YFull Y‐YFu ISOGG2019 FTDNA‐Y‐Haplotree Y‐SymY‐Symbol2Responsible‐SNPSNPs AutosomaDamage‐RAssessmenKinship‐Notes Source Method‐Date Date Mean CalBC_top CalBC_bot Age Simplified_Culture Culture_Grouping Label Location SiteID Country Denisova4 FR695060.1 51.4 84.7 M DN1a1 DN1a1 https:/ROOT>HD>DN1>D1a>D1a1 DN L A11914G • C1YFull TMRCA ca. 708,133.1 (549,422.5‐930,979.7) A0000 A0000 A0000 A0000 A0 A0000 PetrbioRxiv2020 84.1–55.2 ka [Douka ‐67700 ‐82150 ‐53250 Adult ma Denisovan Middle Palaeolithic Denisova Cave Russia Denisova8 KT780370.1 51.4 84.7 M DN2 DN2 https:/ROOT>HD>DN2 DN L A11914G • C1YFull TMRCA ca. 706,874.9 (607,187.2‐833,211.4) A0000 A0000‐T A0000‐T A0000‐T A0 A0000 PetrbioRxiv2020 136.4–105.6 ka ‐119050 ‐134450 ‐103650 Adult ma Denisovan Middle Palaeolithic Denisova Cave Russia Spy_final Spy 94a 50.5 4.67 .. ND1b1a1b2* ND1b1a1b2* https:/ROOT>NM>ND>ND1>ND1b>ND1b1>ND1b1a>ND1b1a1>ND1b1a1b>ND1b1a1b2 ND L C6563T * A11YFull TMRCA ca. 369,637.7 (326,137.1‐419,311.0) A000 A000a A000a A000‐T>A000>A000a A0 A000 PetrbioRxiv2020 553719 0.66381 .. PASS (literan/a HajdinjakNature2018 from MeyDirect: 95.4%; IntCal20, OxC39431‐38495 calBCE ‐38972 ‐39431 ‐38495 Neanderthal Late Middle Palaeolithic Spy_Neanderthal.SG Grotte de Spy, Jemeppe‐sur‐Sambre, Namur Belgium El Sidron 1253 FM865409.1 43.4 ‐5.33 ND1b1a* ND1b1a* https:/ROOT>NM>ND>ND1>ND1b>ND1b1>ND1b1a ND L YFull TMRCA ca. -

Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia

World Heritage papers41 HEADWORLD HERITAGES 4 Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia VOLUME I In support of UNESCO’s 70th Anniversary Celebrations United Nations [ Cultural Organization Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia Nuria Sanz, Editor General Coordinator of HEADS Programme on Human Evolution HEADS 4 VOLUME I Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France and the UNESCO Office in Mexico, Presidente Masaryk 526, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de Mexico, D.F., Mexico. © UNESCO 2015 ISBN 978-92-3-100107-9 This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Cover Photos: Top: Hohle Fels excavation. © Harry Vetter bottom (from left to right): Petroglyphs from Sikachi-Alyan rock art site. -

Human Remains from the Pleistocene-Holocene Transition of Southwest China Suggest a Complex Evolutionary History for East Asians

Human Remains from the Pleistocene-Holocene Transition of Southwest China Suggest a Complex Evolutionary History for East Asians Darren Curnoe1*, Ji Xueping2,3*, Andy I. R. Herries4, Bai Kanning5, Paul S. C. Tac¸on6, Bao Zhende7, David Fink8, Zhu Yunsheng5, John Hellstrom9, Luo Yun7, Gerasimos Cassis1, Su Bing10, Stephen Wroe1, Hong Shi10, William C. H. Parr1, Huang Shengmin11, Natalie Rogers1 1 School of Biological, Earth and Environmental Sciences, University of New South Wales, Sydney, New South Wales, Australia, 2 Yunnan Institute of Cultural Relics and Archeology, Kunming, Yunnan, China, 3 Archeology Research Center, Yunnan University, Kunming, Yunnan, China, 4 Archaeomagnetism Laboratory, Archaeology Program, School of Historical and European Studies, La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia, 5 Honghe Prefectural Institute of Cultural Relics, Mengzi, Yunnan, China, 6 Place, Evolution and Rock Art Heritage Unit, School of Humanities, Gold Coast Campus, Griffith University, Southport, Queensland, Australia, 7 Mengzi Institute of Cultural Relics, Mengzi, Yunnan, China, 8 Institute for Environmental Research, Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Sydney, Australia, 9 School of Earth Sciences, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia, 10 State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology and Kunming Primate Research Centre, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China, 11 Youjiang Nationalities Museum, Baise, Guangxi, China Abstract Background: Later Pleistocene human evolution in East Asia remains poorly understood owing to a scarcity of well described, reliably classified and accurately dated fossils. Southwest China has been identified from genetic research as a hotspot of human diversity, containing ancient mtDNA and Y-DNA lineages, and has yielded a number of human remains thought to derive from Pleistocene deposits. -

Late Pleistocene Human Remains from Wezmeh Cave, Western Iran

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 000:000–000 (2007) Late Pleistocene Human Remains From Wezmeh Cave, Western Iran Erik Trinkaus,1* Fereidoun Biglari,2 Marjan Mashkour,3 Herve´ Monchot,4 Jean-Louis Reyss,5 He´le` ne Rougier,6 Saman Heydari,7 and Kamyar Abdi8 1Department of Anthropology, Washington University, St. Louis MO 63130-4899 2Center for Paleolithic Research, National Museum of Iran, Iran Cultural Heritage and Tourism Organization, P.O. Box 11365/4364, Tehran, Iran 3De´partement d’Ecologie et Gestion de la Biodiversite´, UMR 5197/CNRS, Baˆtiment d’Anatomie Compare´e, Muse´um national d’Histoire naturelle, 55 rue Buffon, 75005 Paris, France 4De´partement de Pre´histoire, UMR 5198/CNRS, Institut de Pale´ontologie Humaine, Muse´um national d’Histoire naturelle, 1 rue Rene´ Panhard, 75013 Paris, France 5Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR CEA-CNRS, Domaine du CNRS, 91198 Gif-sur-Yvette cedex, France 6Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passe´, UMR 5199 PACEA, Universite´ de Bordeaux 1, Avenue des Faculte´s, 33405 Talence cedex, France 7Abteilung A¨ ltere Urgeschichte und Quarta¨ro¨kologie, Institut fu¨r Ur-und Fru¨hgeschichte und Archa¨ologie des Mittelalters, Universita¨t Tu¨ bingen, Schloss Hohentu¨bingen, 72070 Tu¨bingen, Germany 8Department of Anthropology, 6047 Silsby Hall, Dartmouth Colleg, Hanover NH 03755 KEY WORDS human paleontology; modern humans; Neandertals; dentition; carnivores; Zagros ABSTRACT Paleontological analysis of remains from phology is not diagnostic of late archaic versus early Wezmeh Cave in western Iran have yielded a Holocene modern human affinities, but its buccolingual diameter Chalcolithic archeological assemblage, a rich Late Pleis- places it at the upper limits of Late Pleistocene human tocene carnivore faunal assemblage, and an isolated un- P3 and P4 dimensions and separate from a terminal erupted human maxillary premolar (P3 or possibly P4). -

Maurizio Gatta

Understanding Late Pleistocene Landscapes of Central Italy: a Multidisciplinary Approach Maurizio Gatta PhD University of York Archaeology October 2017 Abstract It is now clear in archaeology that a full interpretation of sites cannot be realised if information about the environmental setting and constraints of the surrounding context are not available. The Latium coast (central Italy) has been extensively investigated since the 19th century and is one of the regions with the highest number of prehistoric sites in Italy. In spite of this, multidisciplinary environmental reconstructions of this region are still absent. This thesis deals with investigations of the travertine quarry Cava Muracci (Latium, central Italy), where excavations were carried out between 2012 and 2016. Seven caves were discovered, coprolites, a large faunal assemblage and a small lithic collection were found at one of them (i.e. Area 3) which was revealed to be a cave hyena den dating between 44–34 ka BP. A holistic palaeoecological study has been undertaken to increase our knowledge of the environment of the coastal Latium, the so-called Pontine Plain. Pollen analysis of cave hyena coprolites, an extremely undervalued resource, has been carried out for the first time in the region. This study has provided new insights into the vegetation and climate of the Pontine Plain, previously known only through distant pollen records. The faunal assemblage from the den has also been exhaustively studied. The environmental inferences have then been combined with the pollen data and geological information. The results returned a complex reconstruction of the local landscape, with at least three main habitats and a wide biodiversity. -

Chapitres D'ouvrages Scientifiques Chapitres D'os

UMR 7194 - Histoire naturelle de l’Homme préhistorique Production scientifique 2007-2012 Chapitres d'ouvrages scientifiques chapitres d'OS 2007 1) AGSOUS S., LENOBLE A. & NESPOULET R. 2007. L’abri Pataud. In Texier J. P. (dir.) Livret- guide de l’excursion de l’association française de sédimentologie « Sites préhistoriques du Périgord » : version numérique 2006 mise en ligne sur le site du Pôle Internationale de Préhistoire : http://www.pole-prehistoire.com. 2) CHAZAN M., MONCHOT H. & HORWITZ L.K. 2007. Spatial analysis of lithics artefacts and fauna from Holon. In, M. Chazan & L.K. Horwitz (Eds.), The Lower Paleolithic Site of Holon, Israel, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology Harvard University, Bulletin 50, 163- 180. 3) CHIOTTI L., OLSZEWSKI D., DIBBLE H. L., McPHERRON S. P., SCHURMANS U. & SMITH J. 2007. Paleolithic Abydos: Reconstructing Individual Behaviors across the High Desert Landscape, Festschrift for David O'Connor, 169-183. 4) HORWITZ L.K. & MONCHOT H. 2007. Sus, Hippopotamus, Bos and Gazella. In, M. Chazan & L.K. Horwitz (Eds.), The Lower Paleolithic Site of Holon, Israel, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University, Bulletin 50, 91-109. 5) MACCHIARELLI R. & Bailey S.E. 2007. Dental microstructure and life history: introduction. In (S.E. Bailey & J.-J. Hublin) Dental Perspectives on Human Evolution. State-of-the-Art Research in Dental Paleoanthropology. Dordrecht: Springer, pp. 139-146 (sous invitation). 6) MACCHIARELLI R., BONDIOLI L. & MAZURIER A., 2007. Virtual dentitions: touching the hidden evidence. In (J.D. Irish & G.C. Nelson) Technique and Application in Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 7) MACCHIARELLI R., MAZURIER A. & VOLPATO V. -

The Lion-Bull Motifs of Persepolis: the Zoogeographic Context

The Lion-Bull Motifs of Persepolis: The Zoogeographic Context. Vijay Sathe* Department of Archaeology, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Maharashtra, India (Received: 21/ 06/ 2011; Received in Revised form: 19/ 08/ 2011; Accepted: 15/ 10/ 2011) The lion-bull iconography during the Achaemenian period of ancient Persia has generated different theories of astronomical and seasonal events besides the suggestions that it could be the symbol of the time cycle of the day, with lion representing the sun and bull the night. However, the present paper draws the reader’s attention to the hitherto unexplored angle of zoology to understand physiognomy of the lion-bull iconography in sculptural art of ancient Iran. The zoomorphology of lion and bull attempts at taxonomic identification based on iconography, which is also influenced by observations, imagination and collective psyche of sculptors. Notwithstanding this human bias involved in depiction of the animal, the present study demonstrates ‘near-nature’ precision in sculptural art, thereby allowing precise identification and shows how the artistic manifestations reflect a combination of animal morphology with myths and collective observations that might have passed down since generations. This is yet another form of faunal evidence that needs to be taken into account in addition to the skeletal record when confronted with presenting a holistic view of the animal world at the site. The paper is structured into three parts viz. Zoo-morphology of lion-bull motifs, Biogeography and Early History of lion and bull, and Faunal (skeletal) evidence of Lion and Bull in protohistoric and early historic Iran. This study highlights the significance of integrating skeletal record with other means of ‘faunal evidence’ in ancient literature, iconography, coins and ceramics that are helpful in understanding ancient subsistence, and socio- religious structure. -

Bibliographie Labellisée Labex Sciences Archéologiques De Bordeaux 2011-2019

BIBLIOGRAPHIE LABELLISÉE LABEX SCIENCES ARCHÉOLOGIQUES DE BORDEAUX 2011-2019 OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGE 1. Aumard, S., Ben Amara, A., Büttner, St., Cantin, N., Zink, A. (2019) - Les premières tuiles plates en Auxerrois (XIIe- XIIIe siècles) : approche typologique et archéométrique. In Thuillier F. Les terres cuites architecturales en France du Moyen-Âge à l’époque contemporaine : recherches sur les tuileries et les productions tuilières, Mergoil, Archéologie Moderne Contemporaine, 978-2- 35518-091-0. ⟨hal-02093829⟩ 2. Ayache, L., Gruel, K., Hiriart, E. (2018) - Monnaie, Monnaies ! : Catalogue d’exposition, Musée de Bibracte, 978-2-909668- 94-9. 〈hal-01963574〉 3. Balmelle, C., Doulan, C., Petit-Aupert, C. (2018) - Les revêtements de sols en tesselles, in Petit-Aupert, C., Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité, de la Tène finale à l’Antiquité tardive, catalogue d’exposition, Ausonius, 78-83〈halshs-01984012〉 4. Banks, W. (2017) - Improving eco-cultural niche estimations: the potential of archaeological faunal remains for taking biotic interactions into consideration In: Brugal J.-Ph. (dir.), TaphonomieS. Paris : Editions des Archives contemporaines, p. 498-507. (Collection Sciences archéologiques) 5. Bayle P., Delagnes A. (2014) - Les ancêtres de l'Homme. Bordeaux : éditions confluences, 115 p. 6. Bayle, P., Maureille, B. (2016) - Néandertal décrypté. In : Turq A., Faivre J.-Ph., Maureille B., Lahaye Ch. et Bayle P. (éds). Néandertal à la loupe. Les Eyzies-de-Tayac : Musée national de Préhistoire, 32-39 7. Bayle P, Le Luyer M., Robson Brown K. (2017) - The dental remains - Dental tissue proportions. In Walker MJ, Pérez- Pérez A, Trinkaus E (Eds) The people of Palomas: Neandertals from the Sima de las Palomas, Cabeza Gordo, Southeastern Spain. -

The Upper Pleistocene Brown Bear (Carnivora, Ursidae) in the Zagros

The Upper Pleistocene brown bear (Carnivora, Ursidae) in the Zagros: Evidence from Wezmeh Cave, Kermanshah, Iran Hervé Monchot, Marjan Mashkour, Fereidoun Biglari, Kamyar Abdi To cite this version: Hervé Monchot, Marjan Mashkour, Fereidoun Biglari, Kamyar Abdi. The Upper Pleistocene brown bear (Carnivora, Ursidae) in the Zagros: Evidence from Wezmeh Cave, Kermanshah, Iran. Annales de Paléontologie, Elsevier Masson, 2020, 106 (2), pp.102381. 10.1016/j.annpal.2019.102381. hal- 02367214 HAL Id: hal-02367214 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02367214 Submitted on 9 Jan 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Upper Pleistocene brown bear (Carnivora, Ursidae) in the Zagros: Evidence from Wezmeh Cave, Kermanshah, Iran Les Ours brun (Carnivora, Ursidae) du Pléistocène supérieur dans le Zagros : l’exemple de la grotte Wezmeh, Kermanshah, Iran Hervé Monchot a, , Marjan Mashkour b, Fereidoun Biglari c , Kamyar Abdi d a UMR 8167 « Orient et Méditerranée », Paris Sorbonne universités, 27, rue Paul–Bert, 94204 Ivry-sur-Seine cedex, France b CP55, archéozoologie, archéobotanique (UMR 7209), CNRS, MNHN, UPMC, Paris Sorbonne universités, 55, rue Bufon, 75005 Paris, France c Department of the paleolithic, National Museum of Iran, 30, Tir street Imam avenue, Tehran, Iran d Department of archaeology and history, university of Shiraz, Shiraz, Iran a r t i c l e i n f o a b s t r a c t Keywords: While bears (Ursidae) are well represented in Western Europe and the Caucasus during the Pleistocene, Brown bear bear remains from this period are rare in Southwest Asia.