Dossier D'aide À La Visite GALERIES DE PEINTURES

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Petite Commande of 1664: Burlesque in the Gardens of Versailles Thomasf

The Petite Commande of 1664: Burlesque in the Gardens of Versailles ThomasF. Hedin It was Pierre Francastel who christened the most famous the west (Figs. 1, 2, both showing the expanded zone four program of sculpture in the history of Versailles: the Grande years later). We know the northern end of the axis as the Commande of 1674.1 The program consisted of twenty-four Allee d'Eau. The upper half of the zone, which is divided into statues and was planned for the Parterre d'Eau, a square two identical halves, is known to us today as the Parterre du puzzle of basins that lay on the terrace in front of the main Nord (Fig. 2). The axis terminates in a round pool, known in western facade for about ten years. The puzzle itself was the sources as "le rondeau" and sometimes "le grand ron- designed by Andre Le N6tre or Charles Le Brun, or by the deau."2 The wall in back of it takes a series of ninety-degree two artists working together, but the two dozen statues were turns as it travels along, leaving two niches in the middle and designed by Le Brun alone. They break down into six quar- another to either side (Fig. 1). The woods on the pool's tets: the Elements, the Seasons, the Parts of the Day, the Parts of southern side have four right-angled niches of their own, the World, the Temperamentsof Man, and the Poems. The balancing those in the wall. On July 17, 1664, during the Grande Commande of 1674 was not the first program of construction of the wall, Le Notre informed the king by statues in the gardens of Versailles, although it certainly was memo that he was erecting an iron gate, some seventy feet the largest and most elaborate from an iconographic point of long, in the middle of it.3 Along with his text he sent a view. -

Nicolas Mignard (Troyes 1606 - 1668 Paris) Portrait De Gabriel Teste (1588-1658)

Nicolas Mignard (Troyes 1606 - 1668 Paris) Portrait de Gabriel Teste (1588-1658) près une première initiation Dès 1637, on retrouve Mignard à Avignon à la peinture dans sa ville où il épouse la fille d’un maître-paumier. Anatale, Nicolas Mignard aurait Il y poursuit sa carrière jusqu’en 1660, fréquenté l’atelier de Simon Vouet à travaillant pour les institutions religieuses Paris avant de poursuivre sa formation et membres de la noblesse. En 1657, il à Fontainebleau. Il est documenté accueille son frère Pierre (1612-1695) et lui à Avignon dès 1632 où il reçoit ses procure quelques commandes locales. En premières commandes dont une série 1660, à la suite du passage de Louis XIV de toiles sur l’histoire de Théagène et dans la région, Mazarin — qui devait déjà Chariclée pour la galerie que Paul Fortia connaître Nicolas Mignard depuis son de Montréal venait de faire construire séjour avignonnais en qualité de vice-légat dans son hôtel particulier. Ce capitaine de en 1634-1636 —, le fait venir à Paris où la Marine royale est un ami du cardinal il exécute de nombreux portraits, parmi Alphonse de Richelieu, archevêque de lesquels plusieurs effigies du roi. Les traits Lyon (1582-1653). Selon Félibien1, lors de Mazarin, du Grand Condé et du comte d’un séjour de ce dernier à Avignon, de Soissons seront aussi saisis par le peintre. Paul Fortia de Montréal présente le jeune Dans la capitale, Mignard connaît une peintre au cardinal qui le prend dans ascension très rapide au sein de l’Académie sa suite lors de son départ pour Rome royale de peinture et de sculpture. -

"Assomption", Tableau Signé/Daté N. MIGNARD INVENTOR PINXIT

"Assomption", tableau signé/daté N. MIGNARD INVENTOR PINXIT. AN 1633. Chœur de la cathédrale Notre-Dame des Doms, Avignon, Vaucluse. Nicolas Mignard Autoportrait Huile sur toile H : 67 cm ; L : 53 cm Musée Calvet - Avignon L’identité du modèle a pu être établie par comparaison avec un Portrait de Nicolas Mignard par son fils Paul (1641-1691), conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Nicolas Mignard, dit Mignard d'Avignon, baptisé le 7 février 1606 à l'église Sainte-Madeleine de Troyes en Champagne, mort à Paris le 20 mai 1668, est un peintre baroque et graveur français. Frère de Pierre Mignard dit "Mignard le Romain", et père de Pierre II Mignard, dit "le chevalier Mignard" et de Paul Mignard, il est le fils d'une famille d’artisans : chapelier, passementier et bonnetier. Après des études d'art dans sa ville natale, il se rend à Fontainebleau où le château attire et retient de nombreux peintres distingués, avant de s’installer à Paris, où il aura pour maître Simon Vouet (1590-1649 infos), le peintre le plus important du règne de Louis XIII, revenu de Rome après y être resté 15 ans. Puis c’est à Lyon qu’il s’installe quelques temps avant de rejoindre, vers 1633, Avignon*, où il va passer une grande partie de son existence. * ce choix d’Avignon et de la Provence avait déjà été celui d’artistes peintres troyens, comme Jacques Macadré, venus s’installer à Aix après avoir été jetés sur les routes par la récession économique de la capitale de la Champagne, de 1575 environ à 1626 ("La peinture à Troyes au XVIe siècle", maîtrise de Monique Barbier). -

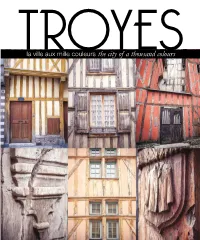

Documentation Pratique55ab1a

Aujourd’hui Ville aux mille couleurs, Troyes fut longtemps considérée comme une « belle endormie ». De fait, elle apparaît maintenant comme extirpée de sa gangue de grisaille et Although it now enjoys a reputation as the “city of a thousand colours”, Troyes was de sa somnolence consécutives à la fois au centralisme opéré par le pouvoir long considered something of a “sleeping beauty”. dès le milieu du XVIIe siècle ainsi qu’au développement d’une ère industrielle par nature dévolue aux performances économiques plus qu’à la mise en valeur des For a long time, the city was enveloped in a sombre, grey shroud – the result of richesses patrimoniales. Du moins à cette époque (XIXe et 1ére moitié du XXe). both centralised power from the mid-17th century onwards, and the effects of industrial development, where financial performance took precedence over heritage Son principal défaut du jour : être trop discrète ! Car désormais drapée dans and beauty. This was particularly true of the 19th and early 20th centuries. Yet ses atours d’origine, Troyes, d’ailleurs labellisée depuis 2009 « Ville d’art et today, Troyes seems to have emerged from this dark period in its history. d’histoire », resplendit des multiples richesses artistiques léguées par ce siècle d’or entre tous que fut pour elle « le beau XVIe ». C’est en effet d’un concentré If the city can be criticised for anything now, one might say that it is too reserved! de toutes les disciplines artistiques, architecture, peinture, sculpture, vitrail Troyes is once again resplendent in its original attire, and was made an official que la Renaissance a doté cette ville déjà choyée par un Moyen-Âge intellec- “City of Art and History” in 2009. -

A Painter As a Draughtsman. Typology and Terminology of Drawings in Academic Didactics and Artistic Practice in France in 17Th Century

Originalveröffentlichung in: Talbierska, Jolanta (Hrsg.): Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku : teoria i praktyka, Warszawa 2014, S. 169-176 , 454 Barbara Hryszko Kraków, Akademia Ignatianum A Painter as a Draughtsman. Typology and Terminology of Drawings in Academic Didactics and Artistic Practice in France in 17th Century C’est ce que les plus grands peintres ont reconnu et recom‑ Drawing was valued particularly highly by the academic mandé à leurs élèves, leur conseillant d’avoir toujours en theory because it guaranteed the participation of reason main le crayon et les tablettes pour dessiner…1 in art, catered for its rational character and authorised it as a domain ruled by principles. With these words Henri Testelin (1616‑1695), a secre‑ Which were the methods used in teaching the draw‑ tary of the Royal Academy of Painting and Sculpture ing in the Academy? Which categories of drawings were in Paris and its professor, emphasised distinctly the made? What function did they have in the particular value of drawing in the painter’s profession, referring stages of working on a composition of a planned paint‑ to the authority of the greatest painters who used to ing? These questions will guide this discussion. advice their students to make drawings constantly. The Academy placed the greatest emphasis on teach‑ The importance of drawing as a means of improving ing drawing, which was highest in the hierarchy of techniques was stressed in the whole theory of modern means of artistic expression4. This phenomenon was re‑ art. A solid theoretical basis for academic practice was flected, most naturally, in the methodology of practical a high position of drawing, which was regarded as classes5. -

Nicolas Mignard (1606-1668)

Nicolas Mignard 1606 / 1668 Si les frères Mignard ont tous deux effectué une carrière de peintres entre Rome, Avignon et la cour du roi Louis XIV, Nicolas, qui demeura plus de vingt ans de sa vie dans la cité des Papes, devint le « Mignard d’Avignon », ainsi dénommé pour le distinguer de son frère cadet, seulement de passage… Even though the Mignard brothers both pursued a career as painters between Rome, Avignon and the court of King Louis XIV, it was Nicolas who lived more than twenty years of his life in the city of the Popes and became known as the “Mignard of Avignon” to distinguish him from his younger brother who was only a visitor … 1606 Naissance à Troyes Birth in Troyes 1635 Mignard d ’Avignon Séjour en Italie Nicolas Mignard débute sa formation dans Staying in Italy sa ville natale. En 1635, il effectue avec son frère l’incontournable voyage à Rome où il séjournera 1637 deux ans. Il y découvre l’œuvre d’Annibal Nicolas Mignard s’établit Carrache, initiateur du classicisme. à Avignon Quand il quitte l’Italie, c’est pour s’installer Nicolas Mignard takes residence à Avignon, où il se marie et passe la plus grande in Avignon partie de sa carrière. Son atelier jouxte une salle de spectacle où se produit Molière en 1655 et 1657, proximité qui va donner naissance 1660 à une grande amitié entre les deux hommes. Il gagne Paris, appelé à la cour C’est ainsi que Nicolas Mignard exécute par le Cardinal Mazarin à Avignon un très beau portrait de Molière. -

Madame De Maintenon 1670 Workshop Pierre Mignard

anticSwiss 05/10/2021 01:29:33 http://www.anticswiss.com Madame de Maintenon 1670 workshop Pierre Mignard SOLD ANTIQUE DEALER Period: 17° secolo -1600 Caudroit Troyes Style: Luigi XIV Reggenza +33662098900 Length:68cm Width:58cm Material:olio su tela Price:4200€ DETAILED DESCRIPTION: French School of the seventeenth century workshop of Pierre Mignard (1612-1695) Portrait of Madame de Maintenon 1670, represented by a widow, she mourns her husband Scarron and at that time she was in charge of the children of King Louis XIV. Oil on canvas 49 cm by 39 cm blackened wooden frame of 68 cm by 58 cm Madame de Maintenon (1635-1719) French aristocrat and secret wife of Louis XIV, Madame de Maintenon leaves the image of a wise and mysterious woman which would have had a great influence on the king. Granddaughter of the Protestant poet Agrippa d'Aubigné. High in the Calvinist faith, she saw a turbulent childhood of six years in Martinique. On the death of her father, she is taken in by her godmother, Madame de Neuillant, which immediately converts to Catholicism (1649). At the age of sixteen, the girl was forced to marry Paul Scarron, a disabled poet 25 years her senior. Through this union, she rubs the intellectuals of the time, such as Madame de Sevigne and Madame de La Fayette. Left penniless after the death of Scarron in 1660, she was noticed by Madame de Montespan, mistress of King Louis XIV. Thus it is appointed governess of the children of the couple since 1669. wise and pious woman who does not lack spirit, it will eventually seduce the king, who appoints the Marquise de Maintenon. -

Estampe Galante URING the Reigns of the Louis' XV (1715-74) and XVI (1774-93)

IT Lxt/<vtQ<ati& of LINE ENGRAVINGS cy /-ne iJeisi/he-Q)* •n^i <Z\l&l6 XVII CENTURY JLisie Q)*,ruiy'ui \l&t<s <//& _TH XVIII*" CENTURY E8TAHPE i.»AOE GAIXANTE GALLERIES OF M. KNOEDLER & CO, 556-558 FIFTH AI/ENUE, near 46th St. NOVEMBER 29th to DECEMBER nth INCLUSIVE 1915 ARTISTS AND ENGRAVERS MENTIONED INi THIS CATALOG WITH THE DATE OF BIRTH AND DEATH AS NEAR AS POSSIBLE. FRANCOIS-GERMAIN ALIAMET 1734-1790 Worked in conjunction with Moreau le jeune PIERRE-AXTOIXE BAUDOUIN 1723-1769 PHILIPPE DE CHAMPAIGNE 1602-1674 PIERRK-I'lilLIPPE CHOFFARD 1730-1809 JACQUES COUCHfi 1750-? JEAN DAMBRUN 1741- ? JEAN DAULLE 1703-1763 FRANCOIS DEQUEVAUVILLER ?-after 1784 NICOLAS DE LAUNAY 1739-1793 Pupil of Lempereur ROBERT DE LAUNAY 1754-1814 JEAN LOUIS DELIGNON Date ? Pupil of N. de Launay PIERRE DREVET 1663-1738 3 ANTOINE-JEAN DUCLOS 1742- ? GERARD EDELINCK 1640-1707 ETIENNE FIQUET 1719-1794 HONORE FRAGONARD 1732-1806 CHARLES ETIENNE GAUCHER 1741-1804 J. F. GUILLIBAUD HENRI GUTTENBERG 1745-1793 about NICOLAS HABERT Born about 1650-? LOUIS-MICHEL HALBOU 1730 d. after 1792 ISIDORE-STANISLAS HELMAN 1742-1806 ROBERT-FRANCOIS INGOUF LE JEUNE 1747-1812 D. KLEIN Probably born in Danzic where his father died in 1744 VINCENT MARIE L'ANGLOIS LE JEUNE ? LAMBERT OR LEBERT Second half of XVIIIth Century 4 NICOLAS LAVREINCE His name will be found spelled in many different ways upon prints. His real Swedish name was Nicolas Lafrensen; he was born in Stockholm, Oc tober, 1737, and died in the same city the 6th of De cember. -

Poussin, Ballet, and the Birth of French Classicism COLUMBIA

Poussin, Ballet, and the Birth of French Classicism Emily A. Beeny Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2016 © 2016 Emily A. Beeny All rights reserved Abstract Poussin, Ballet, and the Birth of French Classicism Emily A. Beeny Examining a group of pictures painted in the early-to-mid 1630s, this dissertation sets out to demonstrate that Nicolas Poussin’s turn to the subject of dance helped him transform his style from the sensuous Venetian manner of his early years to the cool, crisp, relief-like approach that would characterize his mature work and form the basis for French Classicism in subsequent decades. Painting dancers allowed Poussin to work through the problem of arresting motion, to explore the affective potential of the body represented, and to discover a measured, geometric compositional method capable of containing and harnessing that potential. The resulting pictures, painted in Rome, were warmly received in Paris by a group of early collectors that included dancers, patrons, amateurs, and theorists of another modern French art: the ballet de cour. Ballet’s cultivation of a fiercely controlled physicality, its wild Dionysian characters and learned Apollonian conceits, above all, its insistence on a hidden geometric order underlying the chaos of embodied experience primed early French observers of Poussin’s dancing pictures to recognize something of themselves in his new approach. Though Poussin did not set out to define French Classicism, and though his brief service as premier peintre to Louis XIII demonstrates how ill-suited he was to the role of official artist, the fact that his dancing pictures shared so much—on the level of patronage, iconography, even, perhaps, theoretical underpinnings— with the ballet de cour may help explain why these works (and, indeed, Poussin himself) were so eagerly appropriated by France in the Classical Age. -

Hôtel Drouot – Salle 2

HÔTEL DROUOT – SALLE 2 VENDREDI 7 MAI 2021 À 13H30 LIVRES PRÉCIEUX ANCIENS & MODERNES PROVENANT DES BIBLIOTHÈQUES PARRAN, RIPAULT, RENEVEY, RICHTENBERGER, GONCOURT & À DIVERS KAPANDJI MORHANGE A KAPANDJI MORHANGE MORETTON COMMISSAIRES PRISEURS À DROUOT Agrément 2004-508 – RCS Paris B 477 936 447. 15/17 passage Verdeau, 75009 Paris [email protected] • site : ka-mondo.fr • Tél : 01 48 24 26 10 VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES HÔTEL DROUOT – SALLE 2 9, Rue Drouot – 75 009 Paris VENDREDI 7 MAI 2021 À 13H30 LIVRES PRÉCIEUX ANCIENS & MODERNES PROVENANT DES BIBLIOTHÈQUES PARRAN, RIPAULT, RENEVEY, RICHTENBERGER, GONCOURT & À DIVERS LOTS 1 À 146 LIVRES ANCIENS DU XVe AU XVIIIe SIÈCLES : Reliures aux armes ; Littérature, Sciences, Arts, Histoire, Médecine, Militaria, Religion et Philosophie, Cartes et Atlas, Voyages LOTS 147 À 327 LIVRES DES XIXe ET XXe SIÈCLES : Éditions originales d’œuvres majeures de la littérature française dont Baudelaire, Stendhal, Flaubert, Dumas, Gautier, Hugo, Maupassant, Zola, Anatole France, certains avec envois autographes signés ; Illustrés romantiques ; Reliures signées de Tchékéroul, Marius Michel, Nalli, Capé, Carayon, Champs, Stroobants, Lortic, Mercier, Cuzin, Joly fils, Kieffer, Petit, Thierry, Yseux, Affolter, Blanchetière, Noulhac ; Asie dont Carte du monde bouddhiste ; Manuscrits Expositions publiques : Mercredi 5 mai 2021, de 11 heures à 18 heures Jeudi 6 mai 2021, de 11 heures à 18 heures Vendredi 7 mai 2021, de 11 heures à 12 heures. Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 02 En couverture lot 161, en 2e lot 207, en 3e lot 60 et en 4e lot 226. Le catalogue est disponible sur ka-mondo.fr, drouotonline.com, auction.fr, interencheres.com et bibliorara.com B N° 23 – Catalogue de vente du 7 mai 2021 1 LIVRES ANCIENS 1 1 COMMISSAIRE PRISEUR Élie MORHANGE +33 (0)6 84 29 45 89 BIBLIOGRAPHE EXPERT ARTS DE L’ASIE Cabinet PORTIER & ASSOCIÉS 1 26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris + 33 (0)1 48 00 03 41 1. -

DP Louis XIV EN Ok.Indd

the mAn $ the King 20 october 2009 – 7 february 2010 2 CONTENTS foreword by jean-jacques aillagon 3 a word from the curators 5 press release 6 GUIDE TO THE EXHIBITION 7 plan of the exhibition 8 the king’s portrait 9 the king’s glory 11 the king of peace and the king of war 13 the very christian king and the king’s physical body 15 the king’s taste 17 louis xiv, music and dance 19 architecture, the art of gardens and the king’s animals 21 the myth 23 publications 25 exhibition catalogue 26 related publications 27 APPENDICES 30 timeline 31 around the exhibition 35 practical information 42 list of illustrations available for the press 43 EXHIBITION partners 46 3 foreword by jean-jacques aillagon AS SOON AS I WAS APPOINTED PRESIDENT of the Public Est ablishment of the Museum and National Est ate of Versailles, I regarded it as necessary for this est ablishment, through all the expressions of its programming policy, to devote very sp ecial attention to the person and work of Louis XIV as the concentration of the genius of all the men who created Versailles. And that is why I decided to settle quickly and properly the longst anding quest ion on what to do with the st atue by Pierre Cartellier and Louis Petitot that Louis-Philippe erect ed in honour of his ancest or in the royal courtyard of the Château. Th is st atue henceforth welcomes the visitor on the Place d’Armes and thus signals to all that among the “kings who made Versailles”, this one, Louis le Grand, was by far the most outst anding fi gure.