Annales Montage.Qxd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Messner:"L'alpinismo Inizia Dove Finisce Il Turismo" Marta Cassin Sulle Pareti Del Nonno

montagne360° la rivista del Club Alpino Italiano settembre 2012 del Club Alpino Italiano, n. - 9/2012 Sped. – in Post. 45% abb. art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano. Messner:"L'alpinismo inizia dove finisce il turismo" . Rivista mensile Marta Cassin sulle pareti del nonno Speleologia: viaggio dentro le grotte vulcaniche lA montAgnA settembre 2012 unIsCe all’imbrago editoriale ggancio Calz i per a ata er orizzonti e orientamenti orzat gono rinf mica ops co lo n tir ant e a ll-a rou nd co lle ga to a l s is te m a d i a l la c c ia t u r a Il nostro mondo in edicola Il numero di Montagne 360° che avete tra le mani è l’ultimo che sarà inviato solo ai Soci CAI. Da ottobre, infatti, la rivista sarà distribuita anche nelle edicole e sarà a disposizione – al prezzo di € 3,90 - di tutti gli appassionati di montagna, di ambiente, di ar- T a rampicata, di speleologia, di cultura alpina, di sicurezza e di tanti l lo n altri temi legati alle Terre Alte. L’obiettivo è dialogare con i tanti e co n frequentatori e amanti della montagna che (per ora) non sono c us nostri Soci. Ai nuovi lettori offriremo la nostra idea, il nostro ci ne modo di guardare alla montagna. Quell’idea che è tutta nell’Arti- tt o am colo 1 dello Statuto del Club Alpino Italiano, la cui forza e mo- m ort . dernità originale non si è mai indebolita nel corso dei 150 anni izz ta an un di storia del Sodalizio. -

Le Mt Blanc Journée Beaufortain

Journée BEAUFORTAIN et ITALIE www.terreinconnue.fr tél: 03 87 38 75 49 MEGÈVE, le top du chic LES SAISIES , Megève est certainement l’Espace Diamant la plus mondaine des SAINT-GERVAIS , A 1650 m d’altitude, stations alpines françaises. station Alti-Forme dans le Beaufortain, Son important essor C’est sur le territoire même de cette station est aussi touristique remonte à 1910 Saint-Gervais que se dressent les appelée le « Tyrol lorsque la famille 4810 m du Mont-Blanc. Français ». La vue Rothschild décida d’en Les eaux de Saint-Gervais sont panoramique sur le faire son lieu de villégiature célèbres depuis près de 2 siècles Mont-Blanc est pour concurrencer Saint- pour la dermatologie et le saisissante. Moritz en Suisse. traitement des voies respiratoires. Le Beaufortain, le massif comme un jardin ! Avec ses alpages constellés de chalets, ses torrents fougueux et ses grands lacs, le Beaufortain ressemble à un jardin d’éden. Entrez dans ce royaume préservé dont les habitants ont sauvegardé les pâturages et refusé le béton. Le barrage de Roselend avec ses 185 millions de m3 d’eau constitue une richesse hydraulique. Col du Petit-Saint-Bernard COURMAYEUR C’est un col alpin qui sépare la Courmayeur est situé au pied du Tarentaise, c’est-à-dire la vallée de massif du Mont-Blanc. l’Isère, de la vallée d’Aoste. Son Le Mont-Blanc est situé sur sa altitude, 2188m, en fait le col le moins commune. Le tracé de la élévé de la région. Il a été fréquenté frontière franco-italienne est depuis la plus haute Antiquité. -

Pial Uai Nom Ecole Ou Etablissement Commune 74

1 / 11 PIAL UAI NOM ECOLE OU ETABLISSEMENT COMMUNE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741088F ELEM FLAINE ARÂCHES-LA-FRASSE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740354H PRIM SERVERAY ARÂCHES-LA-FRASSE 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740355J PRIM CHÂTILLON-SUR-CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740911N CLG ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740938T ELEM LAURENT MOLLIEX CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740017S LPO CHARLES PONCET CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740342V MAT LAURENT MOLLIEX CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741182H PRIM LA SARDAGNE CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741478E PRIM LE NOIRET CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741074R PRIM LES EWUES 1 CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741102W PRIM LES EWUES 2 CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741183J PRIM MESSY CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740167E PRIM PRALONG LE REPOSOIR 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740357L ELEM MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740360P ELEM GRAVIN MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0741262V MAT DU VAL D'ARVE MAGLAND 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740366W ELEM NANCY-SUR-CLUSES 74-PIAL ANTHONIOZ DE GAULLE CLUSES 0740170H ELEM TOM MOREL SAINT-SIGISMOND 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741014A EP STE CROIX CHAVANOD 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741020G EP ANNONCIATION CRAN GEVRIER 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0740274W CLG BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 74-PIAL BEAUREGARD CRAN-GEVRIER 0741482J ELEM LE VALLON CRAN-GEVRIER -

Layout 1 Copy

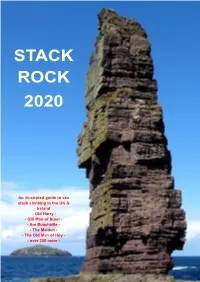

STACK ROCK 2020 An illustrated guide to sea stack climbing in the UK & Ireland - Old Harry - - Old Man of Stoer - - Am Buachaille - - The Maiden - - The Old Man of Hoy - - over 200 more - Edition I - version 1 - 13th March 1994. Web Edition - version 1 - December 1996. Web Edition - version 2 - January 1998. Edition 2 - version 3 - January 2002. Edition 3 - version 1 - May 2019. Edition 4 - version 1 - January 2020. Compiler Chris Mellor, 4 Barnfield Avenue, Shirley, Croydon, Surrey, CR0 8SE. Tel: 0208 662 1176 – E-mail: [email protected]. Send in amendments, corrections and queries by e-mail. ISBN - 1-899098-05-4 Acknowledgements Denis Crampton for enduring several discussions in which the concept of this book was developed. Also Duncan Hornby for information on Dorset’s Old Harry stacks and Mick Fowler for much help with some of his southern and northern stack attacks. Mike Vetterlein contributed indirectly as have Rick Cummins of Rock Addiction, Rab Anderson and Bruce Kerr. Andy Long from Lerwick, Shetland. has contributed directly with a lot of the hard information about Shetland. Thanks are also due to Margaret of the Alpine Club library for assistance in looking up old journals. In late 1996 Ben Linton, Ed Lynch-Bell and Ian Brodrick undertook the mammoth scanning and OCR exercise needed to transfer the paper text back into computer form after the original electronic version was lost in a disk crash. This was done in order to create a world-wide web version of the guide. Mike Caine of the Manx Fell and Rock Club then helped with route information from his Manx climbing web site. -

Mountaineering War and Peace at High Altitudes

Mountaineering War and Peace at High Altitudes 2–5 Sackville Street Piccadilly London W1S 3DP +44 (0)20 7439 6151 [email protected] https://sotherans.co.uk Mountaineering 1. ABBOT, Philip Stanley. Addresses at a Memorial Meeting of the Appalachian Mountain Club, October 21, 1896, and other 2. ALPINE SLIDES. A Collection of 72 Black and White Alpine papers. Reprinted from “Appalachia”, [Boston, Mass.], n.d. [1896]. £98 Slides. 1894 - 1901. £750 8vo. Original printed wrappers; pp. [iii], 82; portrait frontispiece, A collection of 72 slides 80 x 80mm, showing Alpine scenes. A 10 other plates; spine with wear, wrappers toned, a good copy. couple with cracks otherwise generally in very good condition. First edition. This is a memorial volume for Abbot, who died on 44 of the slides have no captioning. The remaining are variously Mount Lefroy in August 1896. The booklet prints Charles E. Fay’s captioned with initials, “CY”, “EY”, “LSY” AND “RY”. account of Abbot’s final climb, a biographical note about Abbot Places mentioned include Morteratsch Glacier, Gussfeldt Saddle, by George Herbert Palmer, and then reprints three of Abbot’s Mourain Roseg, Pers Ice Falls, Pontresina. Other comments articles (‘The First Ascent of Mount Hector’, ‘An Ascent of the include “Big lunch party”, “Swiss Glacier Scene No. 10” Weisshorn’, and ‘Three Days on the Zinal Grat’). additionally captioned by hand “Caution needed”. Not in the Alpine Club Library Catalogue 1982, Neate or Perret. The remaining slides show climbing parties in the Alps, including images of lady climbers. A fascinating, thus far unattributed, collection of Alpine climbing. -

Wołanie 29-2001 Listopad

2 SPIS TREŒCI: 1. Historia alpinizmu czêœæ druga str. 3 Jerzy Hajdukiewicz 2. Spotkanie na szczycie str. 23 Andrzej Waligórski 3. Pusto w górach str. 25 Juliusz Wys³ouch 4. Górami pisane str. 28 Kazimierz Przerwa - Tetmajer Od maja 1987 roku ukaza³o siê 29 zeszytów Wo³ania Opracowanie: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Oddzia³ Kraków, Cz³onek Wspieraj¹cy TOPR. Adres dla korespondencji: Andrzej S³ota, 30-150 Kraków, Armii Krajowej 83/131. Telefony: 012 638-01-54, e-mail: [email protected] Lokal: Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18/20. Dy¿ury Towarzystwa odbywaj¹ siê co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach 18 - 19.30 Redaktor: Andrzej S³ota, zespó³ redakcyjny: Barbara Morawska-Nowak, Maciej Mischke. Wp³aty na rzecz Towarzystwa mog¹ byæ dokonywane na rachunek: PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162809-270-1-111 WO£ANIE PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162942-270-1-111 Emblemat na ok³adce rysowa³a Zofia Nowak Nr. 25 (29) Sk³ad komputerowy: Andrzej S³ota PL ISSN 0660-8679 Kraków, listopad 2001 Do druku oddano: 28 listopada 2001 3 4 WO£ANIE (Bernina); pierwsz¹ drogê na wschodniej œcianie Mont Blanc otwieraj¹ Moore, Walker i G. S. Matthews z M. i J. Andereggami Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa przechodz¹c ostrogê Brenva, a w niczym nie ustêpuj¹ tym czynom Tatrzañskiego dwa œwietne zwyciêstwa Edwarda Whympera, równie¿ w masywie Mont Blanc: Aiguille Verte i Grands i cz³onków wspieraj¹cych TOPR Jorasses, z przewodnikami M. Crozem, Chr. Almerem i F. -

Italiano . English . Français

ITALIANO . ENGLISH . FRANÇAIS www.lakecomo.com UN MONDO UNICO AL MONDO Queste pagine presentano una veduta d’insieme del territorio del lago di Como, delle sue bellezze artistiche, naturali e dell’offerta turistica che essa propone. Notizie, documentazioni e informazioni più dettagliate sono disponibili presso: UN MONDE UNIQUE AU MONDE Ces pages présentent une vue d’ensemble du territoire du lac de Côme, de ses beautés artistiques, naturelles, et de ses propositions en matière de tourisme. Des documentations plus précises et des renseignements plus détaillés sont disponibles dans les agences suivantes: A WORLD WITHIN A WORLD These pages give an overall picture of lake Como, of its art treasures, natural beauty, and tourist facilities. News, documents, and more detailed information are all available from the following public bureaus: La campagna fotografica è stata realizzata da Daniela Ray Alberto Locatelli Michele Valsecchi Fotografie d’archivio: Archivio Storico, Milano Daniele Zoccola Jutta Bents IAT Como IAT Bellagio IAT Menaggio IAT Lecco IAT Barzio Paolo Ortelli Giorgio Sabbioni P.zza Cavour, 17 P.zza Mazzini P.zza Garibaldi, 8 Via Nazario Sauro, 6 Piazza Garibaldi Sandro Scarioni, Milano Progetto grafico: ATC Milano 22100 Como (imbarcadero) 22017 Menaggio 23900 Lecco 23816 Barzio Mauro Sioli Consulenza iconografica: Gerardo Mandressi Tel. + 39 031 26 97 12 22021 Bellagio Tel. + 39 0344 32 924 Tel. +39 0341 295720/721 Tel. +39 0341 996255 L. Tarragoni Traduzione in francese: Bernadette Borsato Fax +39 031 24 01 11 Tel. + 39 031 95 -

Lgnaz Venetz Aus Stalden {Wallis)

lgnaz Venetz lgnaz Venetz aus Stalden {Wallis) geb. am 27. März 1788 in Visperterminen gest. am 20. April 1859 in Sitten Walliser Kantonsingenieur von 1816 bis 1837 beratender Ingenieur in den Kantonen Waadt und Watris nach 1838 Mitbegründer der Vergletscherungstheorie Pflanzen- und Insektenforscher Preisträger der Schweizerischen . Naturforschenden Gesellschaft 1m Jahre 1822 mit der Schrift «Memoire sur les variations de Ia temperature dans les Alpes suisses» 1788-1859 I GE IEUR UD ATURFORSCHE Gedenkschrift Die Erstellung und Herausgabe dieses Buches haben finanziell unterstützt: Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften Staat Wallis (Erziehungsdepartement) Kraftwerke Mattmark AG (Elektrowatt) Loterie romande (Delegation valaisanne) Berchtold Stefan, Geotechnik-Büro, Visp \ Gemeinde Stalden Naturforschende Gesellschaft Oberwallis MlGROS Wallis Kraftwerke Mauvoisin (Elektrowatt) LONZA AG (Sparte Energie) Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG Schweizerische Bankgesellschaft, Visp Schweizerischer Bankverein, Visp Walliser Ersparniskasse, Visp Walliser Kantonalbank, Visp * * * Diese Gedenkschrift erscheint als Band Nr. 1 der Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis (NGO gegründet 1979). * * * - Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Oberwallis (St. Berchtold, P. Bumann) - Gestaltung, Satz und Druck: Mengis Druck und Verlag, Visp - Verlag: © Rotten-Verlag AG, Brig 1990 - Titelbild: Eisschuttkegel des Glacier du Gietro Graphische Sammlung ETH Zürich, (Nr. 223 = lnv. C XII 13b); Dia zur Verfügung gestellt durch Musee -

Montagna Insieme Ragazzi” È Una Iniziativa Del CAI, Sostenuta Dall’Amministrazione Comunale E Rivolta Al Mondo Giovanile Della Nostra Città

Montagna RAGAZZI Insiemeanno 2015 COMUNE DI CONEGLIANO ASS. ALLO SPORT CLUB ALPINO ITALIANO ASS. PUBBLICA ISTRUZIONE SEZIONE DI CONEGLIANO AI RAGAZZI DELL’A.G. DI CONEGLIANO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE “Montagna Insieme Ragazzi” è una iniziativa del CAI, sostenuta dall’Amministrazione comunale e rivolta al mondo giovanile della nostra città. Il programma che presentiamo è ricco e diversificato; è rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni e prevede un buon numero di escursioni in ambiente montano su nuovi ed interessanti itinerari; ci sarà la possibilità di sperimentare attività affascinanti come l’arrampicata e la speleologia, oppure le gite invernali con le racchette da neve e le gite in mountain-bike. Nel mese di luglio sono previsti un trekking attraverso i rifugi per gli over 14 e la settimana in rifugio per i più giovani, esperienze uniche di vita di gruppo in ambienti montani incantevoli. Di tutto questo potrete leggere nel programma delle attività riportato nel presente giornalino, ma potrete anche apprezzare i racconti e le foto relative alle esperienze dell’anno scorso. Non mancheranno i momenti di festa e di divertimento insieme. 2015 Arrivederci in montagna! Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezione del CAI Foto di copertina: di Conegliano. Trekking di A.G. 2014: Giro del Monte Bianco Forcella Bella di Sfornioi 2 ChiChi siamosiamo IL CLUB ALPINO ITALIANO è una associazione a carattere nazionale che riunisce gli appassionati di montagna. La parola “alpino” non deve trarvi in inganno: essa non si riferisce agli “alpini”, glorioso corpo dell’esercito italiano, ma è usata come aggettivo riferito alle Alpi, la catena montuosa che delimita i confini dell’Italia dal Golfo ligure al Golfo di Trieste. -

CC J Inners 168Pp.Indd

theclimbers’club Journal 2011 theclimbers’club Journal 2011 Contents ALPS AND THE HIMALAYA THE HOME FRONT Shelter from the Storm. By Dick Turnbull P.10 A Midwinter Night’s Dream. By Geoff Bennett P.90 Pensioner’s Alpine Holiday. By Colin Beechey P.16 Further Certifi cation. By Nick Hinchliffe P.96 Himalayan Extreme for Beginners. By Dave Turnbull P.23 Welsh Fix. By Sarah Clough P.100 No Blends! By Dick Isherwood P.28 One Flew Over the Bilberry Ledge. By Martin Whitaker P.105 Whatever Happened to? By Nick Bullock P.108 A Winter Day at Harrison’s. By Steve Dean P.112 PEOPLE Climbing with Brasher. By George Band P.36 FAR HORIZONS The Dragon of Carnmore. By Dave Atkinson P.42 Climbing With Strangers. By Brian Wilkinson P.48 Trekking in the Simien Mountains. By Rya Tibawi P.120 Climbing Infl uences and Characters. By James McHaffi e P.53 Spitkoppe - an Old Climber’s Dream. By Ian Howell P.128 Joe Brown at Eighty. By John Cleare P.60 Madagascar - an African Yosemite. By Pete O’Donovan P.134 Rock Climbing around St Catherine’s Monastery in the Sinai Desert. By Malcolm Phelps P.142 FIRST ASCENTS Summer Shale in Cornwall. By Mick Fowler P.68 OBITUARIES A Desert Nirvana. By Paul Ross P.74 The First Ascent of Vector. By Claude Davies P.78 George Band OBE. 1929 - 2011 P.150 Three Rescues and a Late Dinner. By Tony Moulam P.82 Alan Blackshaw OBE. 1933 - 2011 P.154 Ben Wintringham. 1947 - 2011 P.158 Chris Astill. -

Catalogue 48: June 2013

Top of the World Books Catalogue 48: June 2013 Mountaineering Fiction. The story of the struggles of a Swiss guide in the French Alps. Neate X134. Pete Schoening Collection – Part 1 Habeler, Peter. The Lonely Victory: Mount Everest ‘78. 1979 Simon & We are most pleased to offer a number of items from the collection of American Schuster, NY, 1st, 8vo, pp.224, 23 color & 50 bw photos, map, white/blue mountaineer Pete Schoening (1927-2004). Pete is best remembered in boards; bookplate Ex Libris Pete Schoening & his name in pencil, dj w/ edge mountaineering circles for performing ‘The Belay’ during the dramatic descent wear, vg-, cloth vg+. #9709, $25.- of K2 by the Third American Karakoram Expedition in 1953. Pete’s heroics The first oxygenless ascent of Everest in 1978 with Messner. This is the US saved six men. However, Pete had many other mountain adventures, before and edition of ‘Everest: Impossible Victory’. Neate H01, SB H01, Yak H06. after K2, including: numerous climbs with Fred Beckey (1948-49), Mount Herrligkoffer, Karl. Nanga Parbat: The Killer Mountain. 1954 Knopf, NY, Saugstad (1st ascent, 1951), Mount Augusta (1st ascent) and King Peak (2nd & 1st, 8vo, pp.xx, 263, viii, 56 bw photos, 6 maps, appendices, blue cloth; book- 3rd ascents, 1952), Gasherburm I/Hidden Peak (1st ascent, 1958), McKinley plate Ex Libris Pete Schoening, dj spine faded, edge wear, vg, cloth bookplate, (1960), Mount Vinson (1st ascent, 1966), Pamirs (1974), Aconcagua (1995), vg. #9744, $35.- Kilimanjaro (1995), Everest (1996), not to mention countless climbs in the Summarizes the early attempts on Nanga Parbat from Mummery in 1895 and Pacific Northwest. -

Area Notes 1997 EDITED by JOSE LUIS BERMUDEZ

Area Notes 1997 EDITED BY JOSE LUIS BERMUDEZ Alps and Pyrenees Lindsay Griffin Russia and Central Asia Paul Knott Greenland Derek Fordham Scottish Winter Simon Richardson Middle East TonyHoward India Harish Kapadia Pakistan Lindsay Griffin & David Hamilton Nepal Bill O'Connor South America and Antarctica Chris Cheeseman LINDSAY GRIFFIN Alps and Pyrenees 1996 .. 1997 This report looks atselected activity, in terms ofboth exploration and technical performance, during the winter of 1996-97 and the following spring to autumn season. In preparing these notes Lindsay Griffin would like to acknowledge the assistance of Jerome Arpin, Valery Babanov, Gino Buscaini, A1ain Delize, Stevie Haston, Robert Jasper, Andy Kirkpatrick, Igor Koller, V1ado Linek, Pat Littlejohn, Fran~ois Marsigny, Neil McAdie, Martin Moran, Andy Parkin, Emanuele Pellizzari, Tony Penning, Michel Piola, Franci Savenc, Hilary Sharp, Pierre Tardivel, Paolo Vitali, Ed Watson and Matjez Wiegele. Technical grades are either French or UIAA unless otherwise stated. New route descriptions or corrections and any information on Alpine Club members' activities will be most welcome and should either be sent to the Club or directly to: 2 Top Sling, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4RL. It is hoped that in the future all corrections and revised descriptions to routes that currently appear in Alpine Club guides will be published and acknowledged on the AC's web site (http://www.alpine-c1ub.org.uk) WINTER/SPRING 1996-1997 Pyrenees Although seemingly little frequented by other than relatively local French and Spanish climbers, the high mountains of the Pyrenees have enormous potential 243 244 THE ALPINE JOURNAL 1998 for excellent winter routes.