Communauté De Communes Des Vertes Vallées

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rankings Municipality of Berneville

9/26/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / HAUTS DE FRANCE / Province of PAS DE CALAIS / Berneville Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Ablain-Saint- Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Nazaire Esquerdes Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Ablainzevelle FRANCIAEssars Acheville Estevelles Achicourt Estrée Achiet-le-Grand Estrée-Blanche Achiet-le-Petit Estrée-Cauchy Acq Estrée-Wamin Acquin- Estréelles Westbécourt Étaing Adinfer Étaples Affringues Éterpigny Agnez- Étrun lès-Duisans Évin-Malmaison Agnières Famechon Agny Fampoux Aire-sur-la-Lys Farbus Airon- Fauquembergues Notre-Dame Favreuil Airon- Saint-Vaast Febvin-Palfart Aix-en-Ergny Ferfay Aix-en-Issart Ferques Aix-Noulette Festubert Alembon Feuchy Alette Ficheux Alincthun Fiefs Allouagne Fiennes Alquines Fillièvres Ambleteuse Fléchin Ambricourt Flers Ambrines Fleurbaix Ames Fleury Amettes Floringhem Amplier Foncquevillers Andres Fontaine- l'Étalon Angres Fontaine- Annay lès-Boulans Annequin Fontaine- Annezin lès-Croisilles Anvin Fontaine- Anzin- lès-Hermans Saint-Aubin Fortel-en-Artois Powered by Page 3 Ardres Fosseux L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Arleux- Foufflin- Adminstat logo en-Gohelle Ricametz DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH -

Inventaire Des Cavités Souterraines Achicourt – Arras – Beaurains

Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Déroulement Contexte Objectifs Présentation des résultats d’étude (Alp’géorisques) Débat Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Contexte général Les cavités souterraines : une réalité Des cavités connues et valorisées ; Des mouvements de terrains recensés ; Des nouvelles carrières découvertes impactant des projets de rénovation urbaine. Source : https://www.carrierewellington.com/ Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Source : Rapport d’étude SEMOFI Contexte : Les impacts => Impacts sur le bâti : - Fissures ; - Tassements ; - effondrement. => Impacts sur les réseaux : - Fuites de réseaux ; - Canalisations rompus. => Impacts économiques : - Relogement ; - Arrêt d’activités. => Impacts sur les personnes : - Foyers privés d’électricité, gaz, eau ; - Mise en place de déviation ; - Danger pour les vies humaines Inventaire des cavités souterrainesSource : Achicourt DDTM – Arras 62 – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Objectifs => Sensibiliser et accompagner ; => Améliorer la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire ; => Proposer un programme d’étude ou de surveillance des cavités recensées avérées. Diagnostic : S’assurer de l’état et la stabilité de la carrière ; Intervenir au plus tôt pour limiter les coûts ; Pérenniser la connaissance. Inventaire des cavités souterraines Achicourt – Arras – Beaurains Réunion de concertation du 24 avril 2018 Étude du risques de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines sur le territoire de la communauté urbaine d’Arras. Direction Départementale des Territoires Communes d’Arras, Beaurains et et de la Mer du Pas-de-Calais Achicourt (Tranche Ferme) Préfet du Pas-de-Calais COCON – 24 avril 2018 Ordre du jour Rappel du contexte ; Type de cavités identifiées ; Travaux réalisés ; Restitution des travaux ; Échanges. -

Recueil Des Actes Administratifs

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL n° 23 du 5 avril 2019 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS.......................................................................................3 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d’honneur communale, départementale et régionale..........................................3 - Arrêté préfectoral accordant la médaille d’honneur agricole............................................................................................53 MINISTERE DE LA JUSTICE-DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES...................................................................................................................61 Maison d’arrêt d’Arras........................................................................................................................................................61 Décision du 2 avril 2019 portant délégation de signature...................................................................................................61 DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE..........................................................................................62 - Modifications apportées à la décision du 30 novembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et organisation -

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable

Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

Les Circonscriptions Et Les Cantons En 2016

Les circonscriptions et les cantons en 2016 BRAY-DUNES ZUYDCOOTE LEFFRINCKOUCKE circonscriptions DUNKERQUE DUNKERQUE 2 DUNKERQUE DUNKERQUE 1 GHYVELDE UXEM 13ème COUDEKERQUE-BRANCHE LOON-PLAGE GRANDE-SYNTHE GRAND-FORT-PHILIPPE TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE GRAVELINES CAPPELLE-LA-GRANDE OYE-PLAGE ARMBOUTS-CAPPEL HOYMILLE WARHEM SAINT-OMER-CAPELLE HONDSCHOOTE CRAYWICK COUDEKERQUE-BRANCHE VIEILLE-EGLISE SPYCKER BIERNE MARCK SAINT-GEORGES-SUR-L'AA BERGUES BROUCKERQUE CALAIS 3 KILLEM STEENE CALAIS DUNKERQUE 1 SANGATTE 7ème QUAEDYPRE SAINT-FOLQUIN SOCX REXPOEDE OFFEKERQUE BOURBOURG COQUELLES CALAIS 1 MARCK PITGAM CROCHTE WORMHOUT OOST-CAPPEL LOOBERGHE PEUPLINGUES COULOGNE WEST-CAPPEL GUEMPS ESCALLES WYLDER NOUVELLE-EGLISE BISSEZEELE NIELLES-LES-CALAIS CAPPELLE-BROUCK 5éme numéro de la circonscription DRINCHAM BAMBECQUE FRETHUNSAINT-TRICAT LES ATTAQUES AUDRUICQ SAINT-PIERRE-BROUCK ESQUELBECQ WISSANT BONNINGUES-LES-CALAIS HAMES-BOUCRES SAINTE-MARIE-KERQUE ERINGHEM 14ème WORMHOUT CALAIS 2 ZEGERSCAPPEL NORTKERQUE HERVELINGHEN ANDRES ARDRES HERZEELE TARDINGHEN SAINT-INGLEVPEIRHTEN-LES-GUINES limite de département HOLQUE HOUTKERQUE MERCKEGHEM LEDRINGHEM GUINES POLINCOVE BALINGHEM NIELLES-LES-ARDRES BOLLEZEELE AUDEMBERT LANDRETHUN-LE-NORD AUDINGHEN LEUBRINGHEN RUMINGHEM MILLAM ARNEKE WINNEZEELE LEULINGHEN-BERNES BREMES ZUTKERQUE VOLCKERINCKHOVE CAFFIERS CAMPAGNE-LES-GUINES AUTINGUES RECQUES-SUR-HEM RUBROUCK MUNCQ-NIEURLET BAZINGHEN WATTEN AUDRESSELLES RODELINGHEM FERQUES OUDEZEELE WULVERDINGHE ZERMEZEELE limite de canton FIENNES LOUCHES ZOUAFQUES BROXEELE -

Mariages De BERLES Au BOIS -62 – Ordre Alphabétique

Mariages de BERLES au BOIS -62 – Ordre Alphabétique Date Mari Parents l époux Epouse Parents de l épouse Témoins 29/09/1857 ACCART Nicolas DELPORTE Catherine 21/05/1892 ACCEP Victor Fleury DELZENNE Marie Virginie 30/06/1894 ALCINE Alfred DILLY Xaverine Nicolas Joseph Laure Clémence Josèph 30/01/1897 ALCINE Augustin DIRUIT Zoé Joseph Catherine Joseph 22/11/1859 ALEINE Alphonse PAYEN Catherine 13/10/1841 ANCEL Constant CATELAIN Marie Adrien Augustine 26/11/1748 ANNEBIQUE Jean Parents du mari: LECOMTE Marie Parents de l'épouse: François Age: 25 ANNEBIQUE Jean Catherine Age: 30 LECOMTE Pierre -- François -- 03/11/1825 ANSEL Valentin CABOCHE Marie Augustin Age: 42 Louise Age: 35 03/06/1760 ARRACHART Paul - Parents du mari: DEBASSEUX Marie Parents de l'épouse: Témoins: BOITTELET, Anchy origine: Miraumont ARRACHART Jean † - Marguerite Age: 28 DEBASSEUX Jean (diocèse d'Amiens),marchande Age: 37 Profession: PELLETIER Marguerite † Baptiste Censier -- chevaux CABUZEL Jean Marchand de LIEVRE Marie Guslaine Baptiste,miraumont,laboureur cheveaux HEMERY Pierre François,berles,fabricant de bas,cousin de lépouse DEBASSEUX Marie guislaine,berles,soeur épouse 14/05/1867 AUDEGOND Aimé Parents du mari: MUCHEMBLED Parents de l'épouse: Divorcés le 15 avril 1896 à ARRAS Guislain Joseph - AUDEGOND Antoine Catherine Joseph MUCHEMBLED Pierre Contrat de mariage 09/0/1867 origine: Grévillers Louis Joseph -- MAGNIEZ Origine: Berles Age: Louis † Berles le Beaumetz les loges Age: 23 Né le Julie Marie Thérèse 27 18/02/1866 -- PROUILLE 06/05/1844 Marguerite 18/01/1890 -

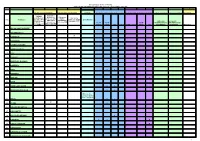

Calendrier De Collecte Adinfer

Janvier Février Mars Avril Mai Juin L 1 Nouvel an J 1 J 1 D 1 M 1 Fête du travail V 1 M 2 V 2 V 2 L 2 L. de Pâques M 2 S 2 M 3 S 3 S 3 M 3 J 3 D 3 Calendrier de collecte J 4 D 4 D 4 M 4 V 4 L 4 2018 V 5 L 5 L 5 J 5 S 5 M 5 S 6 M 6 M 6 V 6 D 6 M 6 Adinfer D 7 M 7 M 7 S 7 L 7 J 7 L 8 J 8 J 8 D 8 M 8 Victoire 1945 V 8 M 9 V 9 V 9 L 9 M 9 S 9 Chers habitants, EDITO M 10 S 10 S 10 M 10 J 10 Ascension D 10 Voici l’édition 2018 de votre calendrier de collecte qui, en J 11 D 11 D 11 M 11 V 11 L 11 plus de reprendre vos jours V 12 L 12 L 12 J 12 S 12 M 12 de ramassage, vous donne S 13 M 13 M 13 V 13 D 13 M 13 de l’information afin de vous D 14 M 14 M 14 S 14 L 14 J 14 guider dans votre geste de tri au quotidien. Ensemble, L 15 J 15 J 15 D 15 M 15 V 15 poursuivons nos efforts en matière de recy- M 16 V 16 V 16 L 16 D. Pâques M 16 S 16 clage, de valorisation et de réduction de nos M 17 S 17 S 17 M 17 L. -

Infolettre-Tourisme-Octobre2017

CAMP GNES DE L’ARTOIS 2017 Octobre Rendez-vous au coeur d’un écrin de nature Laissez-vous surprendre... LES VISITES Chèvrerie - Amplier Visite libre et gratuite de la ferme. Vente de fromage. Du lundi au samedi 9h-19h et le dimanche 9h-12h. Renseignement au 03.21.23.32.14 Château de Couin Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Du 16 septembre au 13 octobre tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi. Du 14 octobre au 15 novembre, visite sur réservation. Tarif : 8€/adulte, 4,50€/10-18 ans. Renseignement et réservation au 03.21.58.98.67 Château de Grand-Rullecourt Visite guidée du château du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Exposition de photos 14-18 rapportées du front par un soldat du village. Tous les jours sur demande. Tarif : 6€ gratuit -10ans. Réservation au 03.21.58.06.37 Reflet de Jardin - Penin Jardin privé d’inspiration anglaise de 5000m² composé de 2000 plantes différentes. Un plaisir pour les amoureux des plantes et les passionnés de botanique. Le parc «Reflets de Jardin» sera ouvert au public les week-ends (samedi et dimanche) d’octobre pour l’opération «Reflets d’Automne - Reflets d’écorces». Venez admirer les couleurs du jardin à cette époque ! Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tarif : 5€ visite libre et 6€ visite guidée, gratuit-12ans. Renseignement au 03.21.55.26.96 ou 06.20.05.30.51 LES LOISIRS Les Ecuries des Charmes Balade à poney, promenade, cours et satge d’équitation. -

Les AFR Et ZFU En 2007

ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES Jeunes Entrep AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides AFR éligibles en totalité ZFU-ZRU-ZRR AFR à taux partiellement à taux normal, aux aides AFR 1383 B (TF) 1466 A (TP) normal, non aux aides AFR non limitées aux 1464B- 1464B- 1464B- DELIBERTATIONS (DELIBERATIONS limitées aux PME PME création reprise 1465 1383 A 1464B-création reprise 1465 CONTRAIRES CONTRAIRES 1466 D (TP) 1 ABLAIN SAINT NAZAIRE 2 ABLAINZEVELLE X 3 ACHEVILLE 4 ACHICOURT 5 ACHIET LE GRAND 6 ACHIET LE PETIT 7 ACQ 9 ADINFER 11 AGNEZ LES DUISANS 12 AGNIERES 13 AGNY X X 27 AMBRINES 30 AMPLIER X 36 ANVIN 37 ANZIN SAINT AUBIN X X X 39 ARLEUX EN GOHELLE X X ZRU-(Quartiers : rés. St-Pol, Blancs Monts, Baudimont) 41 ARRAS X X X 42 ATHIES X X 45 AUBIGNY EN ARTOIS 47 AUBROMETZ 50 AUCHY LES HESDIN X 58 AUMERVAL X X X 60 AUXI LE CHATEAU X 61 AVERDOINGT 63 AVESNES LE COMTE 64 AVESNES LES BAPAUME 1 ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides -

La Gazette De La Tour

LA GAZETTE DE LA TOUR N° 27 Année 2010 Commune de Bailleulmont 1 Sommaire La gazette de la tour n°27 03 Le mot du maire 04 Les projets et travaux communaux en 2011 05 Les comptes rendus du Conseil Municipal 25 Les résultats de l'analyse de l'eau 26 La fiscalité à Bailleulmont en 2010 27 Salle d'évolution, bilan 2010 28 Le site internet de la commune 29 Les événements de l'année 2010 35 Le mot des associations de la commune 36 Etat civil 2010 38 Le RPI « La Fontaine » en 2010/2011 39 A savoir : les pièces d'identié 40 A savoir : l'Aide Personnalisée d'Autonomie 42 Le nouveau règlement du BBG 2 Le mot du Maire Madame, Mademoiselle, Monsieur, Selon une tradition bien établie, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, ainsi que des membres du CCAS, nous vous adressons tous nos vœux les plus sincères de bonheur, de prospérité et de santé, que l'année 2011 puisse voir se réaliser vos projets pour vous et vos proches et apporter santé et guérison pour nos malades. En 2010, nous avons vu la fin des travaux d'aménagement de l'abri accolé à l'école, la pose de barrières et la réalisation d'un enrobé pour un accès plus facile à tous les usagers. En ce qui concerne la voirie, pour la route de Berles : des travaux de dérasement, de réparations, la pose de caniveaux et un gravillonnage ont été réalisés, pour les rues du Crinchon et du Cimetière : des travaux de réparations ont été réalisés. -

Plaquette 2019

PLANNING DES ANIMATIONS* Parents Employeurs ou futurs parents ET PERMANENCES V Vous êtes à la recherche d’un mode de garde et sou- haitez connaître les disponibilités des assistantes ma- ternelles agréées LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI V Vous voulez connaître vos devoirs en tant qu’em- Animation Animation Animation Animation Animation ployeur (contrat de travail, salaires, déclaration URS- SAF ou PAJE emploi…) 9h30 Dainville Dainville Acq Maroeuil Beaumetz-les- Atelier Loges/Basseux du Samedi** V Vous voulez connaître vos droits en tant que parents Mille club Mille club Salle des fêtes Maison des as- sociations Maison de l’école (déductions fiscales, prestations CAF…) (Séverine) ( Annabelle) (Séverine) ( Annabelle) (Séverine) - - (en itinérance, V Vous souhaitez participer aux animations proposées - - sur l’ensemble par le RAM Roclincourt/ Anzin-Saint- - des communes, Aubin Ste Catherine Neuville-St- une fois par Ecurie « Ateliers Vaast mois) 11h30 Salle des jeux » de 9h30 Mairie Annexe V Vous recherchez un lieu d’écoute neutre et confidentiel Salle communale associations à 10h30 Maison des (Séverine) associations Roclincourt (Séverine) En itinérance Assistant(e)s materne(le)s , futur(e)s assis- (Annabelle) (Annabelle) (Cf: planning) tant(e)s maternel(le)s ou gardes à domicile V Vous souhaitez partager des temps d’échanges et d’animations avec les enfants que vous accueillez 14h00 Permanence Permanence Permanence V Vous voulez connaître les modalités d’agrément sur RDV*** téléphonique téléphonique - Dainville V Vous recherchez -

Artois La Clé Des Champs

Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Hébuterne 6 Sailly Artois La clé des champs Evasion dans la plaine du sud Artois où se succèdent de vastes espaces cultivés et de petits villages blottis autour de leur église. Départ Distance Temps moyen rue du Faubourg 39 kms 3h30 62111 Monchy-au-Bois 200 m Curiosités 100 m Coigneux : les sources de l’Authie 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 39 km Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Sailly Hébuterne Office de tourisme > Pas-en-Artois : 03.21.60.15.02 - Arras : 03.21.51.26.95 Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Artois 7 Le dessus des loges A la découverte d’une région marquée par l’exploitation de la craie, extraite “des loges” (carrières souterraines) pour la construction et de carrières ouvertes pour l’agriculture. Départ Distance Temps moyen parking de la poste 32 kms 3h00 62123 Beaumetz les Loges Curiosités 200 m Prenez le temps de découvrir les chapelles et églises qui jalonnent ce parcours, les chateaux de 100 m Fosseux, Hauteville, Gouy en Artois et Beaumetz 0 m les Loges 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Office de tourisme > Arras : 03.21.51.26.95 200 m 100 m 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km 8 Artois Entre Scarpe et Sensée Les 2 cours100 md’eau, qui ont sculpté cette partie du Pas-de-Calais, encadrent une plaine typique de l’Artois.