CTG2Q Cher : Diagnostic

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Relais Assistants (Es) Maternels (Les

LISTE DES RELAIS ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) ADRESSE SECTEURS COUVERTS ALLOUIS RAMPE « A Petits Pas » ALLOUIS, MEHUN SUR YEVRE 02.48.20.51.74. 26 rue du Chemin Vert [email protected] 18500 ALLOUIS CDC Terres du Haut Berry Acheres, Allogny, Aubinges, Azy, Brecy, Fussy, Henrichemont, Humbligny, Les Aix d’Angillon, La Chapelotte, Menetou Salon, Montigny, Morogues, Moulins/Yevre, Neuilly en Sancerre, Neuvy deux Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Rians, St Ceols, St Eloy de Gy, St Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Ste Solange, Soulangis, Vasselay, Vignoux ss les Aix CDC Vierzon Sologne Berry Dampierre en Graçay, Genouilly, Graçay, Méry/Cher, Nohant en Graçay, St Georges/La Prée, St Hilaire de Court, St Outrille, Thénioux ARGENT / SAULDRE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. 7 rue du 4 septembre Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18410 ARGENT SUR SAULDRE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AUBIGNY / NERE RAM intercom. Sauldre et Sologne CDC Sauldre et Sologne 06.77.37.65.95. Allée du Printemps Argent sur Sauldre, Aubigny sur Nère, Blancafort, Brinon sur Sauldre, [email protected] 18700 AUBIGNY SUR NERE Clemont, Ennordres, Ivoy le Pré, La Chapelle d’Angillon, Menetreol sur Sauldre, Mery es Bois, Oizon, Presly, Ste Montaine AVORD RAMPE « La Septaine » CDC La Septaine 06.18.56.47.61 ou ZAC Les Alouettes Avord, Baugy, Chaumoux -

Dun-Sur-Auron

CARTE GÉOLOGIOUE DE LA FRANCE A 1/50000 DUN-SUR-AURON pa' G LABLANCHE, S DEBRAND-PASSARD. Y. GROS, P MAGET,D.MARCHAND DUN-SUR-AURON La carte géologique à 1ISO 000 DUN-SUR-AURON est recouverte par les coupures suivantes de la Carte géologique de la France a 1/80 000 : a l'ouest: ISSOUDUN (N' 134) à l'est : ST-PIERRE (N Q 135) 1 EIo0U 11iIP ~".nd~ Ile'llIlPI MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS r:IT3IUU1'~LlI· DUN 1 s.anctlilRJ ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR .lIr-tfll!! SUA-AURDN BRGM 1 SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL S1 Amü[1é Cf\ir ntDn Lurcy' Mi1ntfCllld du t:"it lI... '~ 80lle postale 6009 - 45060 Orléans CMe. 2 - France NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE DUN-SUR-AURON À 1150000 par G. LABLANCHE, S. DEBRAND-PASSARD, Y. GROS, P.MAGET,D.MARCHAND 1993 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de la façon suivante: - pour la carte: LABLANCHE G. (1993) - Carte géol. France (1150000), feuille Dun-sur-Auron (547). Orléans: BRGM. Notice explicative par G. Lablanche, S. Debrand-Passard, Y. Gros, P. Maget, D. Marchand (1993), 49 p. - pour la notice: LABLANCHE G., DEBRAND-PASSARD S., GROS Y., MAGET P., MAR CHAND D. (1993) - Notice explicative, Carte géol. France (1150 000), feuille Dun-sur-Anron (547). Orléans: BRGM, 49 p. Carte géologique par G. Lablanche (1993). © BRGM, 1993. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Aucun extrait de ce docu ment ne peut être reproduit~ sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (machine élec tronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer, ou tout autre) sans l'autorisation préalable de l'éditeur. -

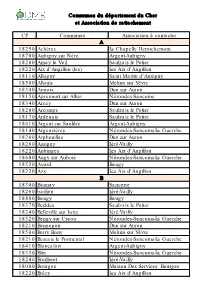

CP Communes Association À Contacter 18250 Achères La

Communes du département du Cher et Association de rattachement CP Communes Association à contacter A 18250 Achères La Chapelle Henrichemont 18700 Aubigny sur Nère Argent-Aubigny 18200 Ainay le Veil Saulzais le Potier 18220 Aix d'Angillon (les) Les Aix d'Angillon 18110 Allogny Saint Martin d'Auxigny 18500 Allouis Mehun sur Yèvre 18340 Annoix Dun sur Auron 18150 Apremont sur Allier Nérondes-Sancoins 18340 Arcay Dun sur Auron 18200 Arcomps Saulzais le Potier 18170 Ardenais Saulzais le Potier 18410 Argent sur Sauldre Argent-Aubigny 18140 Argenvières Nérondes-Sancoins-La Guerche 18200 Arpheuilles Dun sur Auron 18260 Assigny Léré-Vailly 18220 Aubinges Les Aix d'Angillon 18600 Augy sur Aubois Nérondes-Sancoins-La Guerche 18520 Avord Baugy 18220 Azy Les Aix d'Angillon B 18300 Bannay Sancerre 18260 barlieu Léré-Vailly 18800 Baugy Baugy 18370 Beddes Saulzais le Potier 18240 Belleville sur Loire Léré-Vailly 18520 Bengy sur Craon Nérondes-Sancoins-La Guerche 18210 Bennegon Dun sur Auron 18500 Berry Bouy Mehun sur Yèvre 18210 Bessais le Fromental Nérondes-Sancoins-La Guerche 18410 Blancafort Argent-Aubigny 18350 Blet Nérondes-Sancoins-La Guerche 18240 Boulleret Léré-Vailly 18000 Bourges Maison Des Services Bourges 18220 Brécy Les Aix d'Angillon 18120 Brinay Mehun sur Yèvre 18410 Brinon sur Sauldre Argent-Aubigny 18300 Bué Sancerre 18130 Bussy Dun sur Auron C 18120 Cerbois Mehun sur Yèvre 18130 Chalivoy Milon Dun sur Auron 18190 Chambon Chateauneuf/Lignières 18210 Charenton sur Cher Dun sur Auron 18140 Charentonnay baugy 18350 Charly Nérondes-Sancoins-La -

Syndicat Pour L'aménagement Des Bassins De L'auron, De L'airain Et De Leurs Affluents (SIAB3A) (Siren : 200078707)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Syndicat pour l'aménagement des bassins de l'Auron, de l'Airain et de leurs affluents (SIAB3A) (Siren : 200078707) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte oui Commune siège Dun-sur-Auron Arrondissement Saint-Amand-Montrond Département Cher Interdépartemental non Date de création Date de création 01/01/2018 Date d'effet 01/01/2018 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Même nombre de sièges Nom du président M. Benoît MOREAU Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Place du Champ de Foire Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 18130 Dun-sur-Auron Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 96 570 Densité moyenne 75,26 Périmètres Nombre total de membres : 7 - Dont 7 groupements membres : Dept Groupement (N° SIREN) Nature juridique 18 CA Bourges Plus (241800507) CA 18 CC Arnon Boischaut Cher (200027076) CC 18 CC Coeur de France (200036135) CC 18 CC la Septaine (241800374) CC 18 CC le Dunois (241800424) CC 18 CC les Trois Provinces (241800432) CC 18 CC Pays de Nérondes (200007177) CC Compétences Nombre total -

Répertoire D'adresses Utiles Pour Accompagner Les Séniors

Répertoire d’adresses utiles pour accompagner les séniors 1 La commission SAJS/Séniors de la Communauté de Communes de La Septaine a recensé les services ou les dispositifs susceptibles de renseigner, d’aider, d’accompagner les aînés de son territoire. Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous communiquer de nouvelles informations ou des modifications à apporter. Vous pouvez les adresser au : Pôle d’Animation Séniors Communauté de Communes de la Septaine ZAC des Alouettes 18520 AVORD 06 45 10 52 52 [email protected] Vous pouvez aussi consulter les sites : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ https://www.departement18.fr Le guide de l’autonomie : https://www.departement18.fr/Le-guide-de-l-autonomie Le guide d’information pour les aînés et leurs proches aidants : https://www.departement18.fr/IMG/pdf/guide_lesaidants.pdf 2 Sommaire 1. L’aide à la personne 1/ Information/Conseil/Représentation 4 2/ Services sociaux 4 3/ Aides à domicile 4 4/ Services à domicile : portage des repas, épicerie, téléalarme, coiffeur, 5 Bricolage, travaux de jardinage. 5/ Soutien aux séniors et aux aidants 6 6/ Prévention 7 7/ Transports 8 à 11 2. Santé 1/ Soins à domicile 12 2/ Services hospitaliers 12 3/ Médical/Paramédical 12 à 13 3. Structures d’accueil 14 à 16 1/ Résidences Services 14 2/ Résidences Autonomie 14 2/ EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 14 3/ Centres d’accueil de jour 16 4. L’administration 1/ Services administratifs 17 2/ Aides à l’amélioration de l’habitat 17 3/ Services juridiques 17 5. -

Le Canal De Berry

ARÉCABE 1 - L’association : rôle, moyen, fonctionnement 2 - Le canal de Berry : situation, propriété 3 - Les intervenants autour du canal de Berry 1- L’association : rôle, moyen, fonctionnement ARÉCABE : association loi 1901 créée le 11 septembre 1996, Association pour la Réouverture du Canal de Berry. Adresse : ARÉCABE, BP314, 18103 VIERZON Cedex. Tél : 06.81.04.67.86 Rôle : défendre le patrimoine existant que représente le canal de Berry, en sensibilisant le public et les autorités de l’enjeu touristique et économique que représente le canal de Berry par la réouverture à la navigation douce, préserver la vie biologique du canal, le biotope et son habitat. Moyen : organisation de week-ends de navigation, conférences, randonnées, expositions, voyages, stands d’informations ….. , participations à toutes réunions concernant la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Fonctionnement : Un conseil d’administration composé de 18 membres maximum, au sein duquel est choisi un bureau (Président, vice-présidents responsables de délégations, secrétaire, trésorier), ainsi que des commissions au sein de ce conseil d’administration. Organigramme Commissions au sein de l’association. -Comité de rédaction : Jean Claude CAILLOUX, Pierre-Yves MARIE, Françoise MAREL, André BARRE, Gilles BLANCHET, Nicole PLAISSARD, Madeleine THONNIET, Mireille CHARBY, Maryse BOUY -Comité de bateau le CHER : André BARRE, Pierre Yves MARIE, Mireille CHARBY, Gilles BLANCHET, Daniel DELAILLE, Annick DUCHEZEAU, Arlette KORAKIS, Michel et Irène CHAPPUIS, Geneviève PETIT, Dominique CLARVREUL, René et Hélène BOISSEAU, Madeleine, THONNIET. -Comité SAGE (Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) SAGE Yèvre-Auron : André BARRE et Gilles BLANCHET SAGE Cher Amont : André BARRE et Mireille CHARBY L’association fonctionne en délégations qui sont au nombre de 6. -

CT Auron Airain

10e PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (2013-2018) CONTRAT TERRITORIAL DE L’AURON, L’AIRAIN ET LEURS AFFLUENTS 2015 – 2019 Milieux aquatiques Avec la participation de SOMMAIRE ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT TERRITORIAL ............................................................................................. 3 ARTICLE 2. TERRITOIRE, CONTEXTE ET ENJEUX ............................................................................................ 4 2.1 LE TERRITOIRE ............................................................................................................................................ 4 2.2 USAGES DE LA RESSOURCE ............................................................................................................................ 8 2.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES LOCALES DE PRESERVATION DE LA RESSOURCE ...................................... 11 2.4 ENJEUX ET ETAT DES MASSES D’EAU .............................................................................................................. 13 ARTICLE 3. ETAT ZERO ET OBJECTIFS DU CONTRAT TERRITORIAL ............................................................... 16 3.1 ETAT PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE ...................................................................................................... 16 3.2 ETAT MORPHOLOGIQUE ............................................................................................................................. 16 3.3 OBJECTIFS DE RESULTATS SUR LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES A L’ISSUE DU CONTRAT ................................... -

18) Loir Et Cher (41) Allier (03

LOIR ET CHER (41) Suivez le sillage des Mariniers LA LOIRE Mennetou- Villefranche- sur-Cher 18 La sur-Cher Châtres- A71 loire Langon à 2 sur-Cher RE Méry- vélo LD RN 76 Thénioux 3 U Vierzon Marseilles- A A 85 sur-Cher S RN 76 lès-Aubigny A L Gièvres 3 2 31 1 LE CHER B 2 20 Jouet- Châtillon- 5 CANAL Foëcy Fontmorigny sur-l’Aubois 1 sur-Cher Noyers- 3 4 4 1 Mehun- LATÉRAL vignobles & 30 sur-Cher découvertes Selles- 6 M sur-Yèvre sur-Cher A20 4 Torteron À RN 76 5 LA LOIRE M 8 6 Saint-Aignan Bourges A 7 L’ YÈVRE 5 Marmagne Le Chautay 10 9 11 La Guerche- sur-l’Aubois 29 A71 Saint-Just La Chapelle- Hugon 6 Annoix 17 Apremont- Plaimpied- sur-Allier Givaudins 10 Saint-Denis- de-Palin 7 Grossouvre M CHER (18) Dun- 12 28 M sur-Auron RN 76 26 27 •1• Parnay 19 L’ AURON Sancoins •2• 25 La région LE CHER 16 Verneuil Neuilly- Centre en-Dun EURE- 8 Bannegon Augy- ET-LOIRE Le Pondy Fontblisse sur-Aubois Réservoir LOIRET du Pondy Vernais LOIRE- 15 ET-CHER 10 8 9 13 Noirlac 7 Saint-Pierre- INDRE- Bourges les-Étieux Base St Amand- L ET-LOIRE A de loisirs 17 Montrond M A de Goule R CHER Charenton- M 11 9 A du-cher N D INDRE 16 E 18 M Drevant 10 12 Colombiers 20 14 19 C 11 Ainay- Base le-Vieil de loisirs 12 Légende 13 de l’étang de Pirot La Perche M 14 A71 Urçay LE CANAL DE BERRY : LA VIE SUR LE CANAL : LA VIE AUTOUR DU CANAL : LES MONUMENTS : Meaulne 21 en eau ouvrages du canal jardins château 15 M Épineuil- à sec M musées en relation espace naturel site archéologique le-Fleuriel 13 avec le canal gallo-romain remblayé Vallon- 14 en-Sully 22 base de loisirs -

Fragile States in Mid-First Millennium BC Temperate Western

Edinburgh Research Explorer Fragile States in Mid-first Millennium BC Temperate Western Europe? The View from Bourges Citation for published version: Ralston, I 2010, 'Fragile States in Mid-first Millennium BC Temperate Western Europe? The View from Bourges', Social Evolution & History, vol. 9, no. 2. <http://www.socionauki.ru/journal/articles/129621/> Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: Social Evolution & History Publisher Rights Statement: © Ralston, I. (2010). Fragile States in Mid-first Millennium BC Temperate Western Europe? The View from Bourges. Social Evolution & History, 9(2). General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. Sep. 2021 Fragile States in Mid-first Millennium BC Temperate Western Europe? The View from Bourges Ian Ralston School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh ABSTRACT This paper considers the short-lived emergence of complex socie- ties in the mid-first millennium BC in western temperate Europe, effectively preceding by some four centuries the major phase of the establishment of secondary states in the decades prior to their con- quest by the late Roman Republic. -

Les Conseillers Départementaux Du Cher, 19 Femmes Et 19 Hommes, Tribunes 15 Ont Élu M

LE JOURNAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUIN 2015 ÉLECTIONS VOS 38 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 2 rubriquesommaire NUMÉRO SPÉCIAL JUIN 2015 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES pages 4 à 5 pages 8 & 9 NOUVELLE ASSEMBLÉE Zapping Arrêt sur images 4 & 5 VOS 38 CONSEILLERS Le Département a fait le Printemps ! DÉPARTEMENTAUX Coup de chapeau aux Tango pages 6 à 9 Dossier Spécial élections 6 & 7 Interview de Michel Autissier, président du Conseil départemental Les nouveaux visages de l’Assemblée départementale 8 & 9 pages 10 à 13 Le Cher en actions Au quotidien 10 & 11 Des missions de proximité Sur le terrain 12 & 13 Les élus à la rencontre des entreprises pages à 14 15 Réunis en Assemblée à l’Hôtel du Département à Bourges le 2 avril dernier, Agenda 14 les Conseillers départementaux du Cher, 19 femmes et 19 hommes, Tribunes 15 ont élu M. Michel Autissier, conseiller départemental d’Aubigny-sur-Nère, Président du Conseil départemental du Cher. DANS CE NUMÉRO CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER, Directeur de la publication : Mise en pages et réalisation : Magazine imprimé en France sur DIRECTION DE LA Michel Autissier papier « Ultralux silk 90g » COMMUNICATION, Rédacteur en chef : Impression : Imprimerie Maury certifi é PEFC (Programme de 1 PLACE MARCEL PLAISANT, CS Yann Archimbaud (Malesherbes) Découvrez en pages reconnaissance des N° 30322, 18023 BOURGES CEDEX Coordination : Routage : Atelier du Gedhif certifi cations forestières), le bois TÉL. : 02 48 27 80 65, Service Communication (Bourges) centrales les nouveaux utilisé pour ce www.cg18.fr Rédaction : Estelle Boutheloup, Diffusion : Médiapost papier étant Romane Soula, Justine Sevestre Tirage : 165 000 exemplaires visages de l’Assemblée issu de forêts Crédits photos : Thierry Martrou gérées durable- (Caféine), Pixel, CG18 départementale ment. -

GARE ROUTIERE/R, Bourges BOURGES

Réseau : Rémi dans le Cher 01/10/2021 Ligne : 145 Direction : Gare SNCF (Bourges) Arrêt Horaires BOURGES - SNCF/R, - - - - 12h00 (0) - 17h25 (1) - 18h00 (1) Bourges BOURGES - JURANVILLE/R, - - - - 12h10 (0) - 17h32 (1) - - Bourges BOURGES - GARE - - - - - - - - 18h20 (1) ROUTIERE/R, Bourges BOURGES - CONDE - - - - 12h20 (0) - 17h45 (1) - 18h30 (1) EUROPE/R, Bourges BOURGES - GARE - - - - - - - 18h20 (2) - ROUTIERE, Bourges BOURGES - PETIT JARDIN / - - - - 12h23 (0) - 17h50 (1) 18h30 (2) 18h33 (1) FOCH/R, Bourges BOURGES - - - - - - - 17h54 (1) - - PYROTECHNIE/R, Bourges BOURGES - HOPITAL/R, - - - - - - 17h58 (1) - - Bourges BOURGES - POINT ZERO/R, - - - - 12h28 (0) - - - 18h38 (1) Bourges SOYE EN SEPTAINE - - - - - - - 18h10 (1) - - EGLISE/R, Soye-en-Septaine SOYE EN SEPTAINE - SEIGNEURIE/R, Soye-en- - - - - - - 18h12 (1) - - Septaine SAINT JUST - EGLISE/R, - - - - - - 18h17 (1) - 18h55 (1) Saint-Just SANCOINS - PLACE 06h00 (3) - 07h10 - - 12h40 - - - BEURIERE, Sancoins BLET - ROUTE DE ST 06h18 (3) - - - - - - - - AMAND, Blet CHALIVOY-MILON - ROUTE 06h23 (3) - - - - - - - - DE DUN, Chalivoy-Milon BLET - EGLISE, Blet - - 07h25 - - 12h55 - - - BUSSY - NIZEROLLES ABRI - 06h38 (3) - - - - - - - VOYAGEURS, Bussy BUSSY - BOURG, Bussy - 06h40 (3) 07h35 - - 13h05 - - - DUN SUR AURON - HALTE 06h33 (3) 06h45 (3) 07h40 09h15 - 13h10 - - - ROUTIERE, Dun-sur-Auron DUN SUR AURON - RUE DE 06h35 (3) - 07h42 09h17 - 13h12 - - - BOURGES, Dun-sur-Auron DUN SUR AURON - SAINTE RADEGONDE, Dun-sur- 06h38 (3) 06h49 (3) 07h45 09h20 13h00 (0) 13h15 - - - Auron -

Découvrez Des Écrins De Nature Exceptionnels ÉDITORIAL

ESPACES NATURELS SENSIBLES Découvrez des écrins de nature exceptionnels ÉDITORIAL Jean-Claude Morin Vice-président en charge de l’agriculture, de l’environnement, de l’eau, du développement durable, et du laboratoire Notre département du Cher est doté de régions naturelles abritant une faune et une flore exceptionnelles dont le recensement est loin d’être terminé à ce jour. Aussi, notre collectivité a voulu préserver cette biodiversité en labellisant 17 Espaces naturels sensibles (ENS). Les quatre enjeux de cette politique sont : connaître, protéger, gérer et valoriser. Notre volonté est de rendre accessibles et vivants ces écrins de nature et de sensibiliser le grand public sur la fragilité des écosystèmes. De ce fait, une véritable stratégie de valorisation de ces lieux a été mise en place. Diverses actions ont été programmées comme l’édition de fiches randonnée, le développement de projets pédagogiques à destination des écoles ou encore – plus récemment – la réalisation d’applications mobiles. Concernant ces « applis », je ne peux que vous conseiller de les installer sur votre téléphone portable avant votre visite d’un ENS. Vous aurez alors entre vos mains un véritable audio-guide avec – en plus des pistes sonores – des textes et photos qui vous accompagneront dans vos découvertes. Venez… et vous verrez. 2 sommaire Présentation .................................................................................................... 4/5 Bocage de Noirlac ....................................................................................