La Region Pinariega: Un Territorio Comunal Complf^Jo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jornadas Que Restan Hasta Semana Santa

V CAMPEONATO GUIÑOTE HONTORIA del PINAR 25 de Septiembre de 2016 Éxito de la QUINTA edición de este torneo de Guiñote celebrado en Hontoria del Pinar, organizado por el Ayto. de Hontoria y con la colaboración del IDJ; al cual acudieron un total de 64 parejas llegadas de todos los puntos de la comarca de pinares de Burgos y Soria, acudieron jugadores de REGUMIEL DE LA SIERRA, RABANERA DEL PINAR, QUINTANAR DE LA SIERRA, NAVALENO, CASAREJOS, SALAS DE LOS INFANTES, VADILLO, ESPEJON, HINOJOSA, ALMAZAN, HUERTA DEL REY, NAVAS DEL PINAR, SALDUERO, COVALEDA, SAN LEONARDO DE YAGÜE, NAVALENO, TALVEILA, COVALEDA y SORIA. Una vez cerrada la inscripción, a las 17:00 H, se procedió a elaborar el calendario de competición. Se realizó, un solo sorteo para el desarrollo del torneo, al cuadrar las 64 parejas y disponerlas en las 32 mesas del salón. Con todo este complicado engranaje, a las 17.15 horas se inicio la guiñotada, y por megafonía se procedió a nombrar y sentar a las parejas participantes en las mesas dispuestas, entregando tapetes, cartas y titos para marcar los juegos. Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 66, no hubo ningún incidente. La deportividad y el buen comportamiento de todos los participantes fue la nota predominante. Así mismo ocurrió con el numeroso público asistente al evento, que rodearon con gran respeto a las mesas donde se jugaban las eliminatorias y posteriormente las finales. Infinidad de partidas, acabaron dando la vuelta al marcador, partidas que se iban ganado 4 –1 y con buenas de vuelta, eran remontadas por la pareja rival. -

Maquetación 1

boletín oficial de la provincia burgos Núm. 72 e Miércoles, 13 de abril de 2011 cve: BOPBUR-2011-02673 IV. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA juNTA eleCToRAl De zoNA De SAlAS De loS INfANTeS Relación de locales y lugares reservados por los Ayuntamientos para la realización gratuita de actos de campaña electoral LOCALIDAD COLOCACIÓN DE CARTELES LOCALES/LUGARES SALAS DE LOS INFANTES Verjas del Palacio Municipal Palacio Municipal de Cultura – Arroyo de Salas Mercado Municipal de Abastos – Castrovido – Hoyuelos de la Sierra – Terrazas ARAUZO DE MIEL – Doña Santos ARAUZO DE SALCE Muros de antiguo edificio de las Planta 1.ª del Edificio del Escuelas de Arauzo de Salce Ayto. de Arauzo de Salce ARAUZO DE TORRE Muros de Soportales de la Planta baja del antiguo edificio de las c/ Real de Arauzo de Torre Escuelas del Municipio de Arauzo de Torre BARBADILLO DE HERREROS Pared exterior del Frontón Municipal Salón de Plenos del Ayuntamiento Muro de la Iglesia situado junto a la fuente BARBADILLO DEL MERCADO BARBADILLO DEL PEZ 4 Paneles metálicos: 1 en la Plaza de la Iglesia, Salón 2.ª Planta de la Casa Consistorial en la parte alta del Municipio y tres en la (todos los días de la semana entre las 16:00 parte baja del Municipio, en los lugares y las 24:00 horas) de mayor concurrencia CABEZÓN DE LA SIERRA Exterior de las Antiguas Escuelas, en la Plaza Salón Casa Consistorial CAMPOLARA CANICOSA DE LA SIERRA Tablón Electoral en Calle Ayuntamiento Salón Municipal en horario de 17:00 a 22:00 h. CARAZO Postes y farolas existentes en el Municipio Salón de Plenos de la Corporación CASCAJARES DE LA SIERRA CASTRILLO DE LA REINA Frontal del teleclub Teleclub Sala «B» Fuentes Municipales CONTRERAS ESPINOSA DE CERVERA LA GALLEGA HACINAS Postes y farolas existentes en el Municipio Salón de Plenos de la Corporación HONTORIA DEL PINAR – Aldea del Pinar Muro existente en Plaza Salón de Actos Municipal, sito en Plaza de España – Navas del Pinar de España de Hontoria del Pinar en el edificio sede del Ayto. -

Ayudas De La Cooperación Económica Local General Para Los Municipios De Menos De 20.000 Habitantes De Soria (Parte Incondicionada 2018)

Ayudas de la Cooperación Económica Local General para los municipios de menos de 20.000 habitantes de Soria (Parte incondicionada 2018) MUNICIPIO TOTAL 2018 Abejar 8.777 Adradas 5.275 Ágreda 63.635 Alconaba 8.983 Alcubilla de Avellaneda 5.673 Alcubilla de las Peñas 4.739 Aldealafuente 6.630 Aldealices 4.185 Aldealpozo 4.016 Aldealseñor 4.257 Aldehuela de Periáñez 4.309 Aldehuelas (Las) 4.787 Alentisque 5.054 Aliud 3.997 Almajano 6.451 Almaluez 6.248 Almarza 13.172 Almazán 138.015 Almazul 5.678 Almenar de Soria 7.493 Alpanseque 4.712 Arancón 5.143 Arcos de Jalón 36.976 Arenillas 4.129 Arévalo de la Sierra 4.915 Ausejo de la Sierra 6.530 Baraona 6.077 Barca 6.131 Barcones 4.088 Bayubas de Abajo 6.946 Bayubas de Arriba 5.301 Beratón 4.194 Berlanga de Duero 18.248 Blacos 4.464 Bliecos 4.306 Borjabad 5.093 Borobia 7.726 Buberos 4.290 Buitrago 4.608 Burgo de Osma-Ciudad de Osma 113.711 Cabrejas del Campo 5.398 Cabrejas del Pinar 9.411 Calatañazor 6.054 Caltojar 4.703 Candilichera 8.848 Cañamaque 4.259 Carabantes 4.041 Caracena 3.919 Carrascosa de Abajo 4.119 Carrascosa de la Sierra 4.016 Casarejos 6.454 Castilfrío de la Sierra 4.170 Castilruiz 6.807 Castillejo de Robledo 5.660 Centenera de Andaluz 4.062 Cerbón 4.268 Cidones 8.684 Cigudosa 4.066 Cihuela 4.584 Ciria 5.154 Cirujales del Río 4.067 Coscurita 8.092 Covaleda 41.747 Cubilla 4.288 Cubo de la Solana 8.173 Cueva de Ágreda 4.900 Dévanos 5.200 Deza 7.452 Duruelo de la Sierra 30.266 Escobosa de Almazán 4.139 Espeja de San Marcelino 6.515 Espejón 6.516 Estepa de San Juan 3.830 Frechilla de -

Provincia De BURGOS

— 47 — Provincia de BURGOS Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: Partido de Aranda de Duero . Aguilera (La) . Fresnillo de las Dueñas . Pardilla. Tubilla del Lago . Aranda de Duero . Fuentelcésped . Peñalba de Castro . Vadocondes. Arandilla . Fuentenebro . Peñaranda de Duero. Valdeande. Baños de Valdearados . Fuentespina . Quemada. Vid (La) . Brazacorta. Gumiel de Hizán . Quintana del Pidio. Villalba de Duero. Caleruega. Gumiel del Mercado . San Juan del Monte . Villalbilla de Gumiel . Campillo de Aranda. Hontoria de Valdearados . Santa Cruz de la Salceda. Castrillo de la Vega . Milagros. Sotillo de la Ribera . Villanueva de Gumiel . Coruña del Conde . Oquillas. Corregalindo . Zazuar. Partido de Belorado. Alcocero. Espinosa del Camino. Pradoluengo . Valmala. Arraya de Oca. Eterna . Puras de Villafranca . Viloria de Rioja . Baseuñana Fresneda de la Sierra Tirón . Quintanaloranco. Villaescusa la Sombría. Belorado. Fresneda . Rábanos . Villafranca-Montes de Oca . Carrias. Castil de Carrias. Fresno de Riotirón . Redecilla del Camino. Villagalijo . Castildelgado . Garganchón . Redecilla del Campo . Villalbos. Cerezo de Riotirón. Ibrillos . San Clemente del Valle . Villalómez . Cerratón de Juarros . Ocón de Villafranca . Santa Cruz del Valle Urbión . Villambistia . Cueva-Cardiel . Pineda de la Sierra . Tosantos. Villanasur-Río de Oca. Partido de Briviesca. Abajas . Castil de Lences. Oña Rublacedo de abajo. Aguas Cándidas. Castil de Peones. Padrones de Bureba. Rucandio. Aguilar de Bureba . Cillaperlata. Parte de Bureba (La), Salas de Bureba . Bañuelos de Bureba. Cornudilla. Pino de Bureba. Salinillas de Bureba. Barcina de los Montes . Santa María del Invierno. Cubo de Bureba. Poza de la Sal. Barrios de Bureba (Los). Santa Olalla de Bureba . Frías. Prádanos de Bureba. Bentretea . Solas de Bureba . Quintanaélez . Berzosa de Bureba . -

Ruta De Las Setas

GASTRONOMÍA SERRANA La gastronomía serrana reúne, como no podía EL MÁGICO MUNDO DE ser menos, sabrosas recetas con setas y hongos, bien solos o como complementos de la carne. RUTA DE Tanto en primavera como en otoño, se celebran LAS SETAS Jornadas Micológicas en varias localidades de la Sierra de la Demanda. En ellas se realizan charlas La relación de setas que se dan —en abundancia— en esta ruta es amplia; La amanita cesárea, y coloquios, exposiciones, degustaciones y níscalo, champiñón silvestre, seta de cardo, de caballero, pie azul, boletus edulis, senderilla... muestras de estos variados frutos del bosque. LAS SETAS Las jornadas micológicas con mayor arraigo en la Los seteros saben bien que la Sierra de la Demanda es una zona óptima para practicar su afición. zona se celebran en Canicosa, Hontoria del Pinar Huellas de orígenes serranos, dinosaurios y La recolección de estos frutos del bosque es además, un complemento significativo en bastantes y Salas de los Infantes. necrópolis escondidos en bosques centenarios rentas familiares de la comarca. OTRAS ZONAS DE LA PROVINCIA También encontramos posibilidad de disfrutar de la recogida de setas y degustación en otras zonas de la provincia, como Villadiego, que ce- lebra anualmente jornadas micológicas al cobi- jo de los soportales de su Plaza Mayor o encon- trar diversos cotos en la zona de las Merindades. Jornadas micológicas FECHAS DENOMINACIÓN FERIA LOCALIDAD DIVERSIDAD DE HÁBITATS - VARIEDAD DE ESPECIES Mayo Jornadas Mico Ecológica / Tapa Mico Ecológica Comunero de Revenga La diversidad de hábitats (bosque, páramo, valle), se hace notar en esa variedad de especies micológicas. -

Diapositiva 1

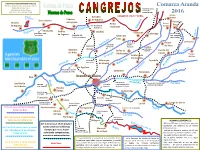

AGENTES MEDIOAMBIENTALES Oficina Comarcal de Aranda de Duero Plaza Resinera, 1 y 2 Puente de la Ctra. 09400 Aranda de Duero Caleruega a 947 51 27 91 – 605 83 76 58 Arauzo de Miel CANGREJO ROJO Y SEÑAL Arauzo Embalse Bahabón de Miel de Tórtoles Cabañes de Esgueva Torresandino Huerta de Tórtoles de Esgueva Arauzo Pinilla Rey de Esgueva Puente de la de Salce Autovía A-1 Trasmonte Villatuelda Pinillos Oquillas Valdeande Puente BU-P-1131 de Esgueva Caleruega Puente de la Torresandino Puente BU-110 Tubilla del Ctra. Espejón a Cabañes de Esgueva Huerta de Rey Lago La Hinojosa Puente de la Arauzo Puente del Cañada de Torre Gumiel Ferrocarril Ventosilla Puente de de Izán Caleruega a Quintana Baños de Hontoria Coruña del del Pidio Valdearados Conde Hinojar Hontoria de del Rey Valdearados Puente de la Villanueva Arandilla Autovia A-1 de Gumiel La Aguilera Puente de La Aguilera Quemada a Quintana del Pidio Peñaranda Roa Aranda de Duero San Martín Puente de las Puente de la Ctra. BU-933 Perales Presa del Presa de la Piscinas Municipales en Peñaranda de Duero de Rubiales Canal del Riaza Azucarera de Aranda de Duero Hoyales de Roa Presa de Riegos Vadocondes de Hoyales Fuentecén Fresnillo Presa Haza de Altresa Puente de Haza Langa de Duero a Fuentemolinos Presa de Riegos Fuentelcésped La Vid de Lambarri Del 5 de Junio al 15 de Octubre Fuentemolinos Torregalindo Sta.Cruz de la Salceda Todos los días Adrada Límite Provincias Bu-Sg de Haza La Nava Del 1 de Julio al 15 de Octubre Hontangas Puente Ctra. -

Patrimonio Material E Inmaterial En La Mancomunidad Alfoz De Lara ______

Trabajo Final de Grado Àngels Hernando Prior Modalidad Investigación Enero 2017 PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN LA MANCOMUNIDAD ALFOZ DE LARA _________________________________________ Perspectiva y transmisión de la memoria colectiva local Directora: Nuria Peist Rojzman ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................. 3 1.1 Objetivos y justificación ..................................................................................................................................................................... 4 1.2 Estado de la cuestión .............................................................................................................................................................................. 5 1.3 Metodología ................................................................................................................................................................................................... 7 2. ESPACIO GEOGRÁFICO ............................................................................................................................................................... 9 2.1 Origen de las demarcaciones en Castilla: El alfoz ..................................................................................................... 10 2.2 Delimitación geográfica y situación de la mancomunidad Alfoz de Lara ............................................ 11 3. -

C O Le G Io De ^ K É D Ic Os

boletín Oficial de) Colegio de ^Kédicos de la proDiRCia dé burgos A ñ o X X Hlnero 1038 IV.“ . - ; REDACCION: La Junta de Gobierno ; - : COLABORADORES: Todos los Sres. Médicos Colegiados DIRECCION: Toda la correspondencia relacionada con el B oletín diríjase al señor Bibliotecario Director del mismo SAN CARLOS, - Telefono 1605 Imprenta y Papelería SUCESOR DE FOURNIER BURGOS Ayuntamiento de Madrid D O C T O R !.. ¿Quiere usted que el alcanfor que ha de nyectar a sus eaferraos obre de manera rápida y segura? Pues use siempre el CANFORETIL B. MARTIN (Nombre registrado) {SOLUCIÓN ETEREO-OLEOSA DE ALCANFOR PURO DEL JAPON) En ampollas de 0,10, 0,20, 0,40, 0,50 y un gramo de alcanfor puro. DOS NOVEDADES EGABRO PÁ R A LEN TER Alimento antidiarréico sin astringentes. Fórmula origina lísima. Alto índice nutritivo y asimilación total. Energética en estado na ciente. Indicado en disj’epsias, gastro-snteritis^ enterocolitis y en todos los trastornos gastro-entéricos de tipo emético o tipo diarréico con o sin fiebre. Siempre que se quiera conseguir el restitutió ad integrun d e la fun ción digestiva del niño, del infante o del adulto. Cada caso de ensayo será un éxito clínico indudable. FEBRIFÜ G OI, AL PIRAM IDÓN El máximo de las probabilidades cu rativas en las fiebres tíficas, colibacilares, etc., por los maravillosos efectos d e la P lata coloide y la Uroirojiina, acentuados acusadamente con el Pira midón, antitérmico defioido por Krehl en sus matices de tolerancia e inocuidad. ’ Indicaciones y dosis: Las mismas exactamente que las de FEBRIFUGOL sim ple. -

Mapa 03 100000 Etrs89 Ar

Hontoria de S la Cantera IO O R LL O C CARAB A RI O RIO IDA R O OG S O Mazueco L C G R E LAS CANT AN I D ER ZÓN O O AS Quintanalara Tinieblas de Valdorros L L R la Sierra IO O O Villoruebo S Cubillo del Campo Quintanilla- D AR Torrelara E R Cabrera Tañabueyes LA O * R Y E E A O D U P O Montuenga B A Tornadijo E L U E R Barbadillo Cubillo del César D Riocavado de Paules O L O Iglesiapinta la Sierra de Herreros Monterrubio de Lara L Madrigal del Monte I A de la Demanda V Z Cubillejo Aceña O O O I Í * Vega de R LP R R A O IO Lara V O V S San Millán de Lara LOGROÑO A D N O Cuevas de L E Í L T C L E San Clemente R R O S A A S Madrigalejo M M Quintanilla Lara de los del Monte de las Viñas Rupelo N N LA A A L Infantes TANI Campolara S S IN E QU RO O E D JE O Vallejimeno IO E S I Barbadillo del Pez Quintanilla R T RIO E Í D RÍO Huerta de Arriba DE D A R O Á L RIO R A Jaramillo de la Fuente de Urrilla Huerta Villamayor de NGE GA A R L A VE P E de Abajo los Montes L L R A B V A E C D ÍO IO R Vizcainos R O Villaespasa Tolbaños de Abajo Torrecilla del Monte Mecerreyes Tolbaños Mambrillas de Lara de Arriba Hoyuelos de la Sierra Jaramillo Quemado Piedrahita de Muño Pinilla de Arroyo de Salas Hortigüela los Moros Cascajares O de la Sierra S Covarrubias O DR PE RIO Monasterio de la Sierra Villalmanzo Zona Nº: Zona Nº: 07-1800009-04 Terrazas Zona Nº: Zona Nº: S 07-1800009-06 I a n 07-1800009-07 n Zona Nº: Barbadillo 07-1800009-12 é Zona Nº: Puentedura t Castrovido s a Quintanilla 07-1800009-09 07-1800009-05 Zona Nº: del Mercado del Agua Santillán 07-1800009-03 -

Anuncio 16683 Del BOE Núm. 119 De 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 119 Viernes 18 de mayo de 2012 Sec. V-B. Pág. 22612 V. Anuncios B. Otros anuncios oficiales COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 16683 Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sobre información pública relativa a la solicitud de Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado "Burgos 3" n° 4.885 de la provincia de Burgos y Soria. La Sociedad "Trofagás Hidrocarburos, S.L.", ha presentado, con fecha 9 de agosto de 2011 una solicitud de Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado "Burgos 3" n° 4.885, delimitado por las siguientes coordenadas geográficas en datum europeo. VÉRTICE LONGITUD W LATITUD N 1 03º 20' 00" 42º 05' 00" 2 03º 05' 00" 42º 05' 00" 3 03º 05' 00" 41º 40' 00" 4 03º 20' 00" 41º 40' 00" Quedando así definido un perímetro que delimita una superficie de 96.015 has., afectando a los términos municipales de: Alcubilla de Avellaneda, Arauzo de Miei, Barbadillo del Mercado, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Cabezón de la Sierra, Carazo, Casarejos, Castrillo de la Reina, Coruna del Conde, Espeja de San Marcelino, Espejón, Fuentearmegil, Hacinas, Herrera de Soria, Hontoria del Pinar, Huerta del Rey, La Gallega, Langa de Duero, Mamolar, Moncalvillo, Nafría de Ucero, Monasterio de la Sierra, Palacios de la Sierra, Pinilla de los Barruecos, Pinilla de los Moros, Rabanera del Pinar, La Revilla, Salas de los Infantes, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yague, Santa Maria de las Hoyas, Valdemaluque Valle de Valdelaguna, Villanueva de Carazo, -

Anuncio 201102979 (BOPBUR-2011-02979

boletín oficial de la provincia burgos Núm. 79 e Martes, 26 de abril de 2011 cve: BOPBUR-2011-02979 IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUNTA ElECToRAl DE ZoNA DE SAlAS DE loS INFANTES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3 y 5 de la Ley Orgánica del Ré- gimen Electoral General 5/1985 de 19 de junio, se hace pública la lista de candidaturas que han sido proclamadas por la Junta Electoral de Zona de Salas de los Infantes, Burgos, co- rrespondientes a los distintos Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones de Electores, por orden alfabético de municipios. Y para que conste y al objeto de que sea publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente edicto que firmo en Salas de los Infantes, Burgos, 25 de abril de 2011. El Secretario (ilegible) Circunscripción electoral: Arauzo de Miel Candidatura número: 1 PARTIDO POPULAR (P.P.) 1. Don VIRGILIO BENITO PEÑA 2. Don OSCAR MATE MATE 3. Don FIDEL GUTIERREZ PEREZ 4. Doña MARIA DOLORES MERINO RICA 5. Doña MARIA CONCEPCION ABEJON GUTIERREZ 6. Don ROBERTO GARCIA ARRABAL 7. Don LUIS ALBERTO ARRABAL MOZO SUPLENTES: 1. Don JOSE ANTONIO VILLARREAL ALAMEDA 2. Don RODOLFO PEÑA BENITO 3. Don LEANDRO MERINO DEL RIO Candidatura número: 2 PARTIDO DE CASTILLA Y LEON (PCAL) 1. Don LUIS CARLOS ANTON HERRERA 2. Doña MARIA GLORIA HERNANDO PEÑA 3. Doña YOLANDA ALVARO CRESPO 4. Doña MARIA FELISA MEDIAVILLA ITURRALDE 5. Doña MARIA EUGENIA CUELLAR VILLARREAL 6. Doña MARTA ANTON HERRERA 7. Doña TRINIDAD RICA BENITO SUPLENTES: 1. Don LUIS ABEL HERNANDO PEÑA diputación de burgos bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU -1-1958 – 234 – boletín oficial de la provincia burgos Núm. -

Mapa Geológico Y Minero E.1: 400.000 De Castilla Y León Base De Datos De Minas E Indicios Mineros

Mapa Geológico y Minero E.1: 400.000 de Castilla y León Base de datos de minas e indicios mineros Provincia: Burgos Nombre: Número: 1390 Sustancias: Lignito SITUACIÓN MINERÍA MUNICIPIO: Mambrillas de Lara Labores: Un pozo irreconocible Hoja de E.1: 50.000: 277 Hoja de E.1: 200.000 20 UTMX-30: 462.150 UTMX: 462.150 Volumen de escombreras (m³): 4.659.350 UTMY: 4.659.350 UTMY-30: Reservas: YACIMIENTO Leyes: Sustancias: Lignito Producción histórica: Recurso: M. Energéticos Clase 10 Lignito Producción anual: Mena: Lignito Tamaño: Indicio Ganga: Estado: Inactivo Morfología: Estratiforme Tipología: Sedimentaria Rocas encajantes: Limo, Arcilla EMPRESA Alteración: Unidad: Fm. Arenas de Utrillas (29) Nombre: Distrito minero: Cordillera Ibérica Dirección: -- GEOMETRÍA Persona de contacto: Direcció 140 Buzamiento: 20 S Cargo: Fracturas: Empleados: Longitud: Agrupa a: Anchura: Agrupado en: Profundidad: No representado en el Mapa Observaciones: Antecedentes: JCL 10 (1986) Nº 79 22/02/2011 Provincia de Burgos Página 1 de 26 Mapa Geológico y Minero E.1: 400.000 de Castilla y León Base de datos de minas e indicios mineros Provincia: Burgos Nombre: LA ACEÑA Número: 1391 Sustancias: Cu SITUACIÓN MINERÍA MUNICIPIO: Jurisdicción de Lara Labores: Dos pequeñas catas según rumbo de 8 m Hoja de E.1: 50.000: 277 Hoja de E.1: 200.000 20 UTMX-30: 463.650 UTMX: 463.650 Volumen de escombreras (m³): 4.665.700 UTMY: 4.665.700 UTMY-30: Reservas: YACIMIENTO Leyes: Sustancias: Cu Producción histórica: Recurso: M. Metálicos Clase 3 Cu Producción anual: Mena: Malaquita Tamaño: Indicio Ganga: Arena Estado: Inactivo Morfología: Diseminada Tipología: Red bed Rocas encajantes: Arenisca EMPRESA Alteración: Unidad: G.