UE R T Ourisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Agents Workshop Tours 2019

WEBA - AGENTS HANDBOOK AGENTS HANDBOOK International Agents Workshops Agents Workshop Tours 2019 s Tours 2016 Agents (Organiza�on in Charge for the recuritment of students) Phone : +41 79 730 34 73 E-mail : interna�[email protected] www.webaworld.com WEBA World Annual Workshops and Fairs give you the opportunity to meet with top quality recruitments agents from all over the world or to meet and recruit directly students internationally. Welcome to the WEBA Agents Workshops Handbook attending upcoming events as well as useful articles on education abroad. For more information on our tours and how to register for our events please visit www.webaworld.com . institutions on our tour and are able to reap the rewards from the The guide will provide you with information on participating schools and details of our events. We hope to see you soon and wish you every success. Richard Affolter Owner and Executive Director of WEBA Contents Agents Workshops Dates and Location ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 03 Oxford International Study Centre - UK ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47 Merit Academy: Education for Excellence -USA ... ... ... ... ... ... ... 05 Blake Hall College - UK . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49 SHML, Hotel School Management School -Switzerland ... ... ... ... 05 Cherwell College Oxford - UK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51 European School of Economics - Italy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 07 University of New York in Prague - Czech -

Summer Courses 2021 July 7Th to July 28Th

INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. +41 21 965 45 45 E. [email protected] www.monterosa.ch SUMMER COURSES 2021 JULY 7TH TO JULY 28TH • Safe environment and ideal location in Montreux on the shores of Lake Geneva • On-campus accommodation in comfortable rooms • Day School OR Boarding School • Minimum stay of 2 weeks, arrival and departure every Wednesday • Approximately 80 students aged from 6 to 18 years old • Over 20 nationalities represented ACTIVITIES • 50+ ACTIVITIES ON OFFER • Each student can select from a daily menu of sports, leisure and adventure programs • Daily program with a wide choice of sports, activities, excursions • Sport activities: Football, basketball, swimming, rafting, tennis, archery, horseback riding, stand-up paddle boarding, etc. • Excursions to places of interest: Geneva, Bern, Lausanne, city sightseeing tours including museums, art galleries and temporary shows, Chocolate factory visit, etc. And more fun activities including Indoor Skydiving, Europa Park, Street Art Workshops, and Glacier 3000! STUDIES FEES • Small classes (maximum 12 students) • CHF 2'150.- per week • Choice of languages: French or English • CHF 100.- application fee • BEC/IELTS Preparation for advanced English students • One refundable deposit of CHF 800.- • 20 periods of language classes for the entire stay • Classes in the morning (from Monday to Saturday, except • Obligatory accident and liability Wednesday) insurances of CHF 85.- per week • Language certificate of attendance at the end of the stay • Private lessons on request, even for parents. (Additional fee) ADDITIONAL INFORMATION • A 6’000m2 campus with indoor/outdoor sport facilities • Individual care in a family-like atmosphere • Accommodation in double or triple room (single room on request) • Computer room with internet access, TV room, Snack bar with Wi-Fi • Buffet breakfast, lunch and dinner set menus • Mobile phones permitted and Wi-Fi access controlled • Airport transfer from / to Geneva airport on request www.monterosa.ch. -

Quoi De Neuf À Montreux Riviera

Montreux Vevey Lavaux montreuxriviera.com Montreux-Vevey Tourisme Dossier de Presse 2018 Ce PDF est dynamique. SOMMAIRE 15 LE TOP 10 DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 2 MONTREUX RIVIERA EN 10 MOTS & 10 PHOTOS 17 LE TOP 10 DES ACTIVITÉS CULTURELLES 3 MONTREUX RIVIERA PURE INSPIRATION 19 ART DE VIVRE 5 UNE DESTINATION AU GLORIEUX PASSÉ 19 L’art de la vigne et du vin 21 L’art de la table 6 UNE DESTINATION MULTIFACETTE 22 Shopping & marchés 6 Montreux, ville de musique 7 Vevey, ville d’images 23 ÉVÉNEMENTS 8 Lavaux UNESCO, paysage culturel 9 Villeneuve, bourgade à fleur d’eau 25 SANTÉ & BIEN-ÊTRE 25 Cliniques : un service à la pointe de la technologie 10 QUOI DE NEUF À MONTREUX RIVIERA ? 25 Centres wellness & Spa : prendre du temps pour soi 10 Culture 26 ÉDUCATION 11 Restauration 11 Hébergements 27 MONTREUX RIVIERA, DESTINATION D’AFFAIRES Incon- 12 CHAPLIN’S WORLD 28 CONTACTS tournable Incon- 13 LE CHÂTEAU DE CHILLON tournable Incon- 14 LAVAUX, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO tournable MONTREUX RIVIERA EN 10 MOTS & 10 PHOTOS STUDIEUSE CULTURELLE Chaplin’s World | © Bubbles Incorporated © Sébastien Staub FESTIVE Montreux Jazz Festival| © Marc Ducrest HISTORIQUE Chillon Castle | © Adrien Moroge Fairmont Le Montreux Palace © Sébastien Staub EPICURIENNE MONTAGNARDE RELAXANTE FUN LACUSTRE INSPIRANTE PAGE 2 PAGE © Roman Burri Parapente| © Fly-Xperience MONTREUX RIVIERA PURE INSPIRATION Situation : Sur les rives du lac Léman, dans le canton de Vaud, en Suisse, au coeur de l’Europe Destination : De Villeneuve à Lutry, en passant par Montreux, Vevey et Lavaux Climat : Microclimat tempéré toute l’année Située à une heure de route de l’aéroport interna- tional de Genève, Montreux Riviera s’étend de Lu- Population : env. -

SUMMER PACKAGE 100% ACTION & ADVENTURE JULY 14Th to JULY 28Th, 2021

INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. +41 21 965 45 45 E. [email protected] www.monterosa.ch SUMMER PACKAGE 100% ACTION & ADVENTURE JULY 14th TO JULY 28th, 2021 A 2-week program for the most adventurous from 11 years old, with 13 exciting excursions, 40 language classes and plenty of action-packed activities. For those eager to explore nature, challenge themselves and live exciting adventures! ACTIVITIES • 13 EXCURSIONS AND MANY ACTIVITIES ON CAMPUS • Daily program of sports, activities, and exciting excursions • Sport activities: Football, basketball, swimming, tennis, etc. • Activities and excursions: visit to Chillon medieval castle, olympic museum, aquaparc excursion, karting, jumpark, parc adventure, rafting day, indoor skydiving experience, archery experience, climbing activity, visit to the legendary fairy’s cave, fun days at the swimming pools and water activities, etc. STUDIES FEES • Small classes (maximum 12 students) • CHF 4'600.- for two weeks • Choice of languages: French or English • CHF 100.- application fee • 40 periods of language morning classes (from Monday to • One refundable deposit of CHF 800.- Saturday, except Wednesday) for the entire stay • Text and exercise books, including academic help • Optional: Single room, laundry • Board, including breakfast buffet, lunch and dinner service, individual airport transfers • Accommodation in double or triple rooms • Accident Insurance included ADDITIONAL INFORMATION • A 6’000m2 campus with indoor/outdoor sport facilities • Individual care in a family-like atmosphere • Accommodation in double room (single room on request) • Computer room with internet access, TV room, Snack bar with Wi-Fi • Buffet breakfast, lunch and dinner set menus • Mobile phones permitted and Wi-Fi access controlled • Individual airport transfer from / to Geneva airport on request www.monterosa.ch INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. -

SUMMER PACKAGE 100% SWISS FUN JULY 28Th to AUGUST 11Th, 2021

INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. +41 21 965 45 45 E. [email protected] www.monterosa.ch SUMMER PACKAGE 100% SWISS FUN JULY 28th TO AUGUST 11th, 2021 A 2-week program for students from 6 years old, to discover Switzerland and its traditions including 13 exciting excursions, 40 language classes and plenty of evening activities. Switzerland, its traditions and wonders await you! ACTIVITIES • 13 EXCURSIONS AND MANY ACTIVITIES ON CAMPUS • Daily program of sports, activities, and exciting excursions • Sport activities: Football, basketball, swimming, tennis, etc. • Activities and excursions: visit to Chillon medieval castle, chocolate factory, Charlie Chapplin museum, Gruyere castle, swiss vapeur park, ice skating, visit to the Nestlé Alimentarium, olympic games at school, visit to the St. Bernard dogs and swiss farms, visit to the legendary fairy’s cave, fun days at the swimming pools and water activities, etc. STUDIES FEES • Small classes (maximum 12 students) • CHF 4'300.- for two weeks • Choice of languages: French or English • CHF 100.- application fee • 40 periods of language morning classes (from Monday to • One refundable deposit of CHF 800.- Saturday, except Wednesday) for the entire stay • Text and exercise books, including academic help • Optional: Single room, laundry • Board, including breakfast buffet, lunch and dinner service, individual airport transfers • Accommodation in double or triple rooms • Accident Insurance included ADDITIONAL INFORMATION • A 6’000m2 campus with indoor/outdoor sport facilities • Individual care in a family-like atmosphere • Accommodation in double room (single room on request) • Computer room with internet access, TV room, Snack bar with Wi-Fi • Buffet breakfast, lunch and dinner set menus • Mobile phones permitted and Wi-Fi access controlled • Individual airport transfer from / to Geneva airport on request www.monterosa.ch INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. -

Biography Today: Profiles of People of Interest to Young Readers

DOCUMENT RESUME ED 454 140 SO 032 850 AUTHOR Abbey, Cherie D., Ed. TITLE Biography Today: Profiles of People of Interest to Young Readers. Author Series, Volume 9. ISBN ISBN-0-7808-0462-7 PUB DATE 2001-00-00 NOTE 216p.; For related volumes in the Author Series, see ED 390 725, ED 434 064, ED 446 010, and ED 448 069. AVAILABLE FROM Omnigraphics, Inc., 615 Griswold Street, Detroit, MI 48226; Tel: 800-234-1340 (Toll Free); Web site: http://www.omnigraphics.com/. PUB TYPE Books (010)-- Reports Descriptive (141) EDRS PRICE MF01/PC09 Plus Postage. DESCRIPTORS *Adolescent Literature; *Authors; Biographies; *Childrens Literature; Elementary Secondary Education; Language Arts; Popular Culture; Profiles; Student Interests; Supplementary Reading Materials IDENTIFIERS *Biodata ABSTRACT This book presents biographical profiles of 10 authors of interest to readers ages 9 and above and was created to appeal to young readers in a format they can enjoy and readily understand. Biographies were prepared after extensive research, and each volume contains a cumulative index, a general index, a place of birth index, and a birthday index. Each profile provides at least one picture of the individual and information on birth, youth, early memories, education, first jobs, marriage and family, career highlights, memorable experiences, hobbies, and honors and awards. All entries end with a list of easily accessible sources designed to lead the student to further reading on the individual. Obituary entries are also included, written to provide a perspective on the individual's entire career. Obituaries are clearly marked in both the table of contents and at the beginning of the entry. -

INDEPENDENT SCHOOL for BOYS and GIRLS SINCE 1874 Table of Contents

INDEPENDENT SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS SINCE 1874 Table of contents 5 ‘ In Labor Virtus ’ 6 Over 140 years of education 7 Switzerland : Heart of Europe 8 They deserve the very best ! 10 The joys and pleasures of learning in Switzerland 12 Monte Rosa in a nutshell 14 Sports, arts and culture 16 Academic year 17 Academic year program 18 Application procedure 19 Monte Rosa... What’s next? 21 Testimonials 22 Summer school 24 Winter school ‘ In Labor Virtus ’ A Family Institute ‘ Virtue through work ’ is the motto that has always guided us here at Institut Monte Rosa, and it is the same motto that will inspire your child during the time spent with us. As a member of our ‘Big Family’, each child will continue to learn life’s values, morals and ethics in an enriching international and multi-cultural environment. Through hard work, teamwork and a great deal of fun, your child will acquire the skills and qualities that lead to a successful personal life and career. You have my word. Bernhard Gademann, Director and owner © Montreux Riviera / G. Antonelli 4 5 Over 140 years of education Switzerland : Heart of Europe Institut Monte Rosa : A constant evolution The school days at Monte Rosa take place in a setting free from international Built in 1874, the school was renamed ‘ Institut Monte Rosa ’ in the 1960’s. tensions or disturbances, in a country with a high standard of living, a high For more than a century, our international boarding school has built an excellent educational tradition and a healthy social environment. -

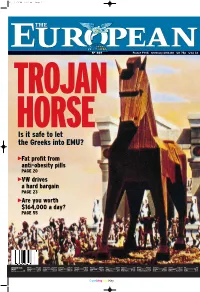

Is It Safe to Let the Greeks Into EMU?

01 21/3/98 3:13 pm Page 1 No 409 France Ffr15 Germany DM3.80 UK 75p USA $3 TROJAN HORSE Is it safe to let the Greeks into EMU? ▼ Fat profit from anti-obesity pills PAGE 20 VW drives a hard bargain PAGE 23 ▼▼ Are you worth $164,000 a day? PAGE 55 INTERNATIONAL Bahrain...........Din1.650 Canary Isles ....Ptas400 Denmark ..........Kr18.00 Germany ..........DM3.80 Hungary ..........HUF340 Italy..................L4,000 Malaysia.................S$7 Norway............Kr20.00 Singapore...............S$7 Sweden............Kr20.00 UK .........................75p PRICES Belgium ................Bf75 Croatia ...........KN22.00 Finland............Mk15.00 Gibraltar..............£1.40 Ireland (Rep).......IR£1.00 Japan ..................Y700 Malta ................Ml0.80 Poland.................Zl 7.9 Slovenia ............Sit450 Switzerland.........F4.00 USA ....................$3.00 Austria...................S35 Canada .............C$3.50 Cyprus...............C£1.20 France.............Ffr15.00 Greece................Dr500 Israel...................NS 12 Luxembourg ..........Lf75 Netherlands ......Fl 4.00 Portugal(Cont.)Esc 430 Spain...............Ptas375 Turkey.........TL350,000 USAFE .................$1.95 CyanMagYelloKey CONTENTS EPA COVER STORY Greece on the tracks 8 Shuttle diplomacy and a timely devaluation have put the drachma on course for the euro, but can even radical reform rescue the Greek economy? INSIDER EMU’s interest rate fault lines 6 Europe’s economies are not clocks, all ticking to the same interest rates NEWS Dining with the enemy 14 France’s -

SUMMER PACKAGE 100% FUN for KIDS JUNE 30Th to JULY 14Th, 2021

INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. +41 21 965 45 45 E. [email protected] www.monterosa.ch SUMMER PACKAGE 100% FUN FOR KIDS JUNE 30th TO JULY 14th, 2021 A 2-week program for Juniors from 6 year old, including 13 fun and wonderful excursions, 40 language classes and plenty of evening activities. For those eager to explore their creativity and discover Switzerland through exciting outings! ACTIVITIES • 13 EXCURSIONS AND MANY ACTIVITIES ON CAMPUS • Daily program of sports, activities, and exciting excursions • Sport activities: Football, basketball, swimming, tennis, etc. • Activities: Mad scientist day, Karaoke party, school olympics, master chef experience, street art workshop, etc. • Excursions to places of interest: Chocolate factory, Exploring space in Les Pleiades, discovering swiss farms, excursion to zoo and the western village, a day in Labyrinthe Aventure parc, outings to swimming pools and parcs, etc. STUDIES FEES • Small classes (maximum 12 students) • CHF 4'300.- for two weeks • Choice of languages: French or English • CHF 100.- application fee • 40 periods of language morning classes (from Monday to • One refundable deposit of CHF 800.- Saturday, except Wednesday) for the entire stay • Text and exercise books, including academic help • Optional: Single room, laundry • Board, including breakfast buffet, lunch and dinner service, individual airport transfers • Accommodation in double or triple rooms • Accident Insurance included ADDITIONAL INFORMATION • A 6’000m2 campus with indoor/outdoor sport facilities • Individual care in a family-like atmosphere • Accommodation in double room (single room on request) • Computer room with internet access, TV room, Snack bar with Wi-Fi • Buffet breakfast, lunch and dinner set menus • Mobile phones permitted and Wi-Fi access controlled • Individual airport transfer from / to Geneva airport on request www.monterosa.ch INSTITUT MONTE ROSA Av de Chillon 57, 1820 Territet-Montreux, Switzerland T. -

PRESS 2021 KIT CONTENTS This PDF Is Dynamic

PRESS KIT 2021 Lavaux | © Maude Rion CONTENTS This PDF is dynamic 2 MONTREUX RIVIERA IN 10 WORDS & 10 PHOTOS 15 TOP 10 LEISURE ACTIVITIES 3 MONTREUX RIVIERA PURE INSPIRATION 17 TOP 10 CULTURAL ACTIVITIES 5 A DESTINATION WITH A GLORIOUS PAST 19 LIFESTYLE 19 The art of winemaking 6 A MULTIFACETED DESTINATION 21 The art of fine dining 6 Montreux, town of music 22 Shopping & markets 7 Vevey, town of images 8 Lavaux UNESCO, cultural landscape 23 EVENTS 9 Villeneuve, the waterfront market town 25 HEALTH & WELL-BEING 10 WHAT’S ON IN MONTREUX RIVIERA? 25 Clinics: State of the art care 10 Culture & Leisure 26 Wellness & Spa Centres: pamper yourself 11 Gastronomy 27 EDUCATION 12 CHAPLIN’S WORLD 28 MONTREUX RIVIERA, BUSINESS DESTINATION 13 CHILLON CASTLE 29 CONTACTS 14 LAVAUX, UNESCO WORLD HERITAGE SITE 29 Medialibrary MONTREUX RIVIERA in 10 words & 10 photos Rochers-de-Naye | Sébastien Closuit Hôtel du Léman | © emo-photos Hôtel EPICURE INSPIRATION Les Grangettes | Fly-Xperience Les Grangettes Chillon Castle SHMS Caux | © Sébastien Staub MJF | © Marc Ducrest HISTORY FUN EVENTS STUDY MOUNTAINS Jaman Jaman LAKES CULTURE Vevey RELAXATION Clinique La Prairie PAGE 2 PAGE MONTREUX RIVIERA pure inspiration Location: On the shores of Lake Geneva in the Canton of Vaud, in Switzerland, (French-speaking part) Destination: From Villeneuve to Lutry, passing through Montreux, Vevey and Lavaux Situated just one hour’s drive from Geneva In- Climate: Temperate microclimate all year round ternational Airport, Montreux Riviera stretches from Lutry to Villeneuve in the Canton of Vaud. Population: approx. 120,000 residents; about 145 different nationalities (2015) Dubbed «the Swiss Riviera» thanks to the micro- climate the region enjoys and the magnificent Official language: French (English and German widely spoken by the majority of residents) landscape, it has been attracting visitors from all over the world for a long time. -

PRESS 2021 KIT CONTENTS This PDF Is Dynamic

PRESS KIT 2021 Lavaux | © Maude Rion CONTENTS This PDF is dynamic 2 MONTREUX RIVIERA IN 10 WORDS & 10 PHOTOS 15 TOP 10 LEISURE ACTIVITIES 3 MONTREUX RIVIERA PURE INSPIRATION 17 TOP 10 CULTURAL ACTIVITIES 5 A DESTINATION WITH A GLORIOUS PAST 19 LIFESTYLE 19 The art of winemaking 6 A MULTIFACETED DESTINATION 21 The art of fine dining 6 Montreux, town of music 22 Shopping & markets 7 Vevey, town of images 8 Lavaux UNESCO, cultural landscape 23 EVENTS 9 Villeneuve, the waterfront market town 25 HEALTH & WELL-BEING 10 WHAT’S ON IN MONTREUX RIVIERA? 25 Clinics: State of the art care 10 Culture & Leisure 26 Wellness & Spa Centres: pamper yourself 11 Gastronomy 27 EDUCATION 12 CHAPLIN’S WORLD 28 MONTREUX RIVIERA, BUSINESS DESTINATION 13 CHILLON CASTLE 29 CONTACTS 14 LAVAUX, UNESCO WORLD HERITAGE SITE 29 Medialibrary MONTREUX RIVIERA in 10 words & 10 photos Rochers-de-Naye | Sébastien Closuit Hôtel du Léman | © emo-photos Hôtel EPICURE INSPIRATION Les Grangettes | Fly-Xperience Les Grangettes Chillon Castle SHMS Caux | © Sébastien Staub MJF | © Marc Ducrest INSPIRATION HISTORY FUN EVENTS STUDY MOUNTAINS Jaman Jaman LAKES CULTURE Vevey RELAXATION Clinique La Prairie PAGE 2 PAGE MONTREUX RIVIERA pure inspiration Location: On the shores of Lake Geneva in the Canton of Vaud, in Switzerland, (French-speaking part) Destination: From Villeneuve to Lutry, passing through Montreux, Vevey and Lavaux Situated just one hour’s drive from Geneva In- Climate: Temperate microclimate all year round ternational Airport, Montreux Riviera stretches from Lutry to Villeneuve in the Canton of Vaud. Population: approx. 120,000 residents; about 145 different nationalities (2015) Dubbed «the Swiss Riviera» thanks to the micro- climate the region enjoys and the magnificent Official language: French (English and German widely spoken by the majority of residents) landscape, it has been attracting visitors from all over the world for a long time. -

Agents Workshop Tours 2016 WEBA WORLD

WEBA - AGENTSWE HANDBOOKBA W WORLD International Agents Workshops AGENTS HANDBOOK Agents Workshop Tours 2016 s Tours 2016 Agents (Organization in Charge for the recuritment of students) Phone : +41 79 730 34 73 E-mail : [email protected] www.webaworld.com WEBA World Annual Workshops and Fairs give you the opportunity to meet with top quality recruitments agents from all over the world or to meet and recruit directly students internationally. WEBA W WORLD 25year Anniversary 1988-2013 Welcome to the WEBA Agents Workshops Handbook Within the electronic publication you will nd proles of schools that are attending upcoming events as well as useful articles on education abroad. For more information on our tours and how to register for our events please visit www.webaworld.com . We hope that you will embrace the opportunities on oer from the institutions on our tour and are able to reap the rewards from the oerings from many of the high quality schools. The guide will provide you with information on participating schools and details of our events. We hope to see you soon and wish you every success. Richard Affolter Owner and Executive Director of WEBA Contents Agents Workshops Dates and Location ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 04 College Platon - North America ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 SHML, Hotel School Management School -Switzerland ... ... ... ... 05 Eastern Institute of Technology - New Zealand . ... ... ... ... ... ... 45 European School of Economics - Italy ... ... ... ... ... ... ..