Ambito Torinese 36

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

Deliberazione Della Giunta Regionale 25 Maggio 2018, N. 26-6913

REGIONE PIEMONTE BU24 14/06/2018 Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 26-6913 Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO4 per la Medicina generale e per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca, rispettivamente, del Medico di Medicina generale e del Pediatra di libera Scelta. A relazione dell'Assessore Saitta: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; visto l’art. 32, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ASL TO4 è articolata in 5 Distretti qui di seguito elencati: • Distretto di Cirie’ e Lanzo Torinese; • Distretto di Chivasso e San Mauro Torinese; • Distretto di Settimo Torinese; • Distretto di Ivrea; • Distretto di Courgnè dato atto che i sei attuali ambiti territoriali per l’assistenza primaria, afferenti il Distretto di Cirie’- Lanzo Torinese, ricomprendono i Comuni qui di seguito elencati: • Lanzo Torinese, Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù. -

Pagina 1 Comune Sede Torino Sede Grugliasco Sede Orbassano Torino

Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Torino 21388 794 461 Moncalieri 987 51 29 Collegno 958 70 41 Numero di iscritti alle Rivoli 894 79 72 sedi UNITO di Torino, Settimo Torinese 832 22 10 Grugliasco e Nichelino 752 26 27 Orbassano distinte Chieri 713 55 14 Grugliasco 683 94 32 Venaria Reale 683 26 23 Ad es. sono 958 i Pinerolo 600 19 37 domiciliati a Collegno Chivasso 445 22 3 che sono iscritti a CdS San Mauro Torinese 432 21 7 Orbassano 404 27 31 sono 70 i domiciliati a Carmagnola 393 24 5 Collegno che sono Ivrea 381 23 1 iscritti a CdS con sede Cirié 346 14 12 Caselle Torinese 323 17 12 sono 41 i domiciliati a Rivalta di Torino 307 28 29 Collegno che sono Piossasco 292 16 25 iscritti a CdS con sede Beinasco 284 16 23 Alpignano 274 24 11 Volpiano 271 12 1 Pianezza 264 18 3 Vinovo 262 11 14 Borgaro Torinese 243 16 1 Giaveno 238 12 11 Rivarolo Canavese 232 7 Leini 225 10 4 Trofarello 224 18 5 Pino Torinese 212 8 3 Avigliana 189 14 16 Bruino 173 6 16 Gassino Torinese 173 10 1 Santena 161 13 4 Druento 159 8 6 Poirino 151 12 5 San Maurizio Canavese 151 8 7 Castiglione Torinese 149 8 2 Volvera 135 5 7 None 133 7 3 Carignano 130 4 1 Almese 124 10 4 Brandizzo 120 4 1 Baldissero Torinese 119 5 1 Nole 118 5 3 Castellamonte 116 5 Cumiana 114 6 9 La Loggia 114 7 3 Cuorgné 111 5 2 Cambiano 108 9 5 Candiolo 108 7 2 Pecetto Torinese 108 6 2 Buttigliera Alta 102 9 4 Luserna San Giovanni 101 7 8 Caluso 100 1 Pagina 1 Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Bussoleno 97 6 1 Rosta 90 12 4 San Benigno Canavese 88 2 Lanzo Torinese -

Comune Di Caselle Torinese Bando Di Concorso

COMUNE DI CASELLE TORINESE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA. (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.) E’ indetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima. Requisiti per partecipare al bando (da possedere alla data del 08/06/2021) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù o essere iscritti all’AIRE dei Comuni sopracitati. -

Orari E Mappe Della Linea Bus 3165

Orari e mappe della linea bus 3165 3165 Ciriè Stazione Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 3165 (Ciriè Stazione) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Ciriè Stazione: 20:14 (2) Ciriè Stazione: 07:00 - 20:35 (3) Germagnano: 05:30 - 23:05 (4) Torino Porta Susa: 04:15 - 10:10 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 3165 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 3165 Direzione: Ciriè Stazione Orari della linea bus 3165 8 fermate Orari di partenza verso Ciriè Stazione: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 20:14 martedì 20:14 Germagnano (Stazione Ferroviaria) 38 Via Celso Miglietti, Germagnano mercoledì 20:14 Lanzo (Movicentro) giovedì 20:14 Balangero (Semaforo Stazione) venerdì 20:14 34 Stradale Lanzo, Balangero sabato Non in servizio Mathi (Semaforo Cimitero) domenica Non in servizio 17 Via Piave, Mathi Grosso (Semaforo Villanova) 2 Via Lanzo, Villanova Canavese Informazioni sulla linea bus 3165 Nole (Semaforo Vauda) Direzione: Ciriè Stazione 1 Via Rocca, Nole Fermate: 8 Durata del tragitto: 21 min Cirie' (Ospedale) La linea in sintesi: Germagnano (Stazione 34 Via Battitore, Ciriè Ferroviaria), Lanzo (Movicentro), Balangero (Semaforo Stazione), Mathi (Semaforo Cimitero), Cirie' (Stazione) Grosso (Semaforo Villanova), Nole (Semaforo 3 Piazza Stazione, Ciriè Vauda), Cirie' (Ospedale), Cirie' (Stazione) Direzione: Ciriè Stazione Orari della linea bus 3165 25 fermate Orari di partenza verso Ciriè Stazione: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:00 - 20:35 martedì 07:00 - 20:35 Torino (Autostazione Bolzano St. 7) Corso Bolzano, Torino mercoledì 07:00 - 20:35 Baldissera Nord giovedì 07:00 - 20:35 1/B Via Errico Giachino, Torino venerdì 07:00 - 20:35 Largo Massaia sabato 07:00 4 Via Casteldelƒno, Torino domenica Non in servizio Stradella 252 Corso Grosseto, Torino Stampini Via Ettore Stampini, Torino Informazioni sulla linea bus 3165 Direzione: Ciriè Stazione Del Francese Ovest Fermate: 25 434/K Strada Lanzo, Torino Durata del tragitto: 46 min La linea in sintesi: Torino (Autostazione Bolzano St. -

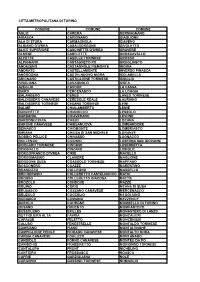

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

The Impractical Supremacy of Local Identity on the Worthless Soils of Mappano Paolo Pileri1 and Riccardo Scalenghe2*

Pileri and Scalenghe City Territ Archit (2016) 3:5 DOI 10.1186/s40410-016-0035-z CASE STUDY Open Access The impractical supremacy of local identity on the worthless soils of Mappano Paolo Pileri1 and Riccardo Scalenghe2* Abstract Introduction: Soil is under pressure worldwide. In Italy, in the last two decades, land consumption has reached an average rate of 8 m2, demonstrating the failure of urban planning in controlling these phenomena. Despite the renewed recognition of the central role of soil resources, which has triggered numerous initiatives and actions, soil resources are still seen as a second-tier priority. No governance body exists to coordinate initiatives to ensure that soils are appropriately represented in decision-making processes. Global Soil Partnership draws our attention to the need for coordination to avoid fragmentation of efforts and wastage of resources. Both at a global and at a local level, the area of fertile soils is limited and is increasingly under pressure by competing land uses for settlement, infrastructure, raw materials extraction, agriculture, and forestry. Discussion and Evaluation: Here, we show that an administrative event, such as the creation of a new small municipality, can take place without any consideration of land and soil risks. This is particularly problematic in the Italian context as recent studies demonstrate that increasing local power in land use decisions coupled with weak control by the central administration and the high fragmentation and small dimension of municipalities has boosted land consumption. The fragmentation of municipalities has been detrimental to land conservation. Case description: The case study of Mappano (in the northwestern Italian region of Piedmont on the periphery of the regional capital city of Turin) is emblematic to demonstrate the role played by the supremacy of local identity or local interests despite the acknowledged importance of the key role played by soil everywhere. -

Calendari 2013

************************************************************************ * PROMOZIONE GIRONE: B * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 8/09/13 | | RITORNO: 19/01/14 | | ANDATA: 13/10/13 | | RITORNO: 2/03/14 | | ANDATA: 17/11/13 | | RITORNO: 6/04/14 | | ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | BOLLENGO ALBIANO - MATHI LANZESE | | ALICESE CALCIO - QUINCINETTO TAVAGNASCO | | ALICESE CALCIO - VENARIA REALE | | BRANDIZZO - VENARIA REALE | | BOLLENGO ALBIANO - L.G. TRINO | | CRESCENTINESE - PAVAROLO 2004 A.S.D. | | CRESCENTINESE - SPORTIVA NOLESE | | CRESCENTINESE - CASALE FOOT BALL CLUB ASD | | LEINI - PONTDONNAZ HONEARNAD | | L.G. TRINO - REAL CANAVESE | | LEINI - VENARIA REALE | | MATHI LANZESE - CASALE FOOT BALL CLUB ASD | | LEINI - ALICESE CALCIO | | PONTDONNAZ HONEARNAD - BRANDIZZO | | RIVAROLESE 2009 S.R.L. - REAL CANAVESE | | PAVAROLO 2004 A.S.D. - QUINCINETTO TAVAGNASCO | | SAN CARLO - REAL CANAVESE | | SAN CARLO - BOLLENGO ALBIANO | | PONTDONNAZ HONEARNAD - RIVAROLESE 2009 S.R.L. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

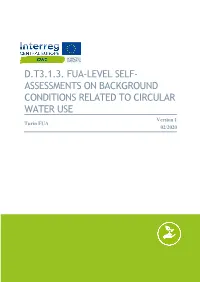

D.T3.1.3. Fua-Level Self- Assessments on Background Conditions Related To

D.T3.1.3. FUA-LEVEL SELF- ASSESSMENTS ON BACKGROUND CONDITIONS RELATED TO CIRCULAR WATER USE Version 1 Turin FUA 02/2020 Sommario A.CLIMATE,ENVIRONMENT AND POPULATION ............................................... 3 A1) POPULATION ........................................................................................ 3 A2) CLIMATE ............................................................................................. 4 A3) SEALING SOIL ...................................................................................... 6 A4) GREEN SPACES IN URBANIZED AREAS ...................................................... 9 B. WATER RESOURCES ............................................................................ 11 B1) ANNUAL PRECIPITATION ...................................................................... 11 B2) RIVER, CHANNELS AND LAKES ............................................................... 13 B3) GROUND WATER .................................................................................. 15 C. INFRASTRUCTURES ............................................................................. 17 C1) WATER DISTRIBUTION SYSTEM - POPULATION WITH ACCESS TO FRESH WATER .................................................................................................... 17 C2) WATER DISTRIBUTION SYSTEM LOSS ..................................................... 18 C3) DUAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM ..................................................... 18 C4) FIRST FLUSH RAINWATER COLLECTION ................................................ -

Episodio Di Grugliasco, 30.04.1945 I.STORIA

Episodio di Grugliasco, 30.04.1945 Compilatore: Barbara Berruti I.STORIA Località Comune Provincia Regione Grugliasco Torino Piemonte Data iniziale: 30.04.1945 Data finale: Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi i ni (più ne (0- (12-16) e e (più i n (011) (1216) (1755) 55) 11) (1755) 55) 67 65 1 60 4 2 2 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 5 62 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute ALLEGRI SERGIO, nato il 10/11/1928, a GRUGLIASCO, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BARGIACCHI ALDO, nato il 28/11/1928, a BORGONE DI SUSA, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BASSI RINO, FERRARA, nato il 22/12/1927, a SOLARA, RO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BECHIS SECONDO, nato il 27/08/1900, a GRUGLIASCO, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BERTA MARIO, nato il 28/07/1917, a AVIGLIANA, TO, PARTIGIANO, 41 BRG GARIBALDI CARLI BERTINO ANGELO, GIGI, nato il 06/03/1927, a COLLEGNO, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BONGIOVANNI LORENZO, RENZO, nato il 15/06/1926, a GRUGLIASCO, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BORRI LUCIANO, NEMO, nato il 07/01/1928, a TORINO, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP BOSCARATO UMBERTO, FERRUCCIO, nato il 16/12/1927, a ROSOLINA, RO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP GIULIO CAREGLIO, GIULIO, nato il 12/04/1924, a VILLAFRANCA SABAUDIA, TO, PARTIGIANO, 15 BRG SAP CAUSTICO MARIO, DON ALBERTO, nato il 18/09/1913, a CAPRIGLIO, AT, PARTIGIANO, 41 BRG GARIBALDI CARLI CENA GIUSEPPE, BEPO, nato il 02/12/1921, a GRUGLIASCO, TO, -

Citta' Metropolitana Di Torino

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SU00125 Torna all'elenco Sito Web http://www.cittametropolitana.torino.it/ Telefono 0118616601 Email [email protected] Tipo Ente Enti Locali Sezione SCU - Sezione Piemonte Codice Ente Nome Ente Tipo Relazione SU00125A00 Comune di Avigliana Contratto SU00125A01 Comune di Caravino Contratto SU00125A15 Agenzia Piemonte Lavoro Contratto SU00125A18 Associazione AMISCOUT di Cassine Contratto SU00125A19 Associazione culturale Macapà Contratto SU00125A20 Associazione LA PIAZZETTA ONLUS Contratto SU00125A17 C.I.S.S. 38 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Contratto SU00125A02 Comune di Buriasco Contratto SU00125A22 FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "MADONNA DELLA Contratto MISERICORDIA" ONLUS SU00125A23 Fondazione Fransoua Casa Amica Onlus Contratto SU00125A21 GINEPRODUE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS Contratto SU00125A16 Opera Pia Paravidini Contratto SU00125A24 Scuola dell'Infanzia paritaria "•Duchessa di Genova" Contratto SU00125A09 Comune di Ponderano Contratto SU00125A10 Comune di Pray Contratto SU00125A11 Comune di Rueglio Contratto SU00125A12 Comune di San Giusto Canavese Contratto SU00125A13 Comune di San Salvatore Monferrato Contratto SU00125A14 Comune di San Sebastiano da Po Contratto SU00125A03 Comune di Coazze Contratto SU00125A04 Comune di Cumiana Contratto SU00125A05 Comune di Mathi Contratto SU00125A06 Comune di Pecetto Torinese Contratto SU00125A07 Comune di Pinasca Contratto SU00125A08 Comune di Pomaretto Contratto SU00125A25 APS RONDO' BIMBI