PLU Plan Local D'urbanisme De La Commune De Laval (38190)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chateau De Barbarin 2.Indd

Le Château de Barbarin .........Sommaire......... Barbarin à Revel-Tourdan ...............................................................p.1 Le château de Barbarin - son histoire, son architecture.................. p.7 • XIIème, XIVème siècles ................................................................................p.8 • XVème siècle ............................................................................................p.10 • XVIème siècle ...........................................................................................p.12 • XVIIème siècle ............................................................................................p.16 • XVIIIème siècle ..........................................................................................p.17 • XIXème siècle .............................................................................................p.21 • XXème, XXIème siècles ...................................................................................p.24 • Datation ...............................................................................................p.25 Le château de Barbarin - de sa restauration à aujourd’hui ...........p.27 • Façade du château ..............................................................................p.28 • Pavillon Sud Ouest .............................................................................p.29 • Chambre Louise du Bourg - Salon aux gypseries .............................p.30 • Salon de compagnie - Pièces en enfilade .............................................p.31 -

Plan Du Secteur

PLAN DU SECTEUR l’Isère Lac de La Terrasse Lac des Martelles A41 Vers Chambéry GONCELIN Gare G3 G4 G5 G6 NAV' G40 G50 PRO C 6200 ESATN SCO1C TENCIN SCO6K Le Clos PONTCHARRA RÉSA Gare es du Cèdre err EXP2 SCO2K G5 G50 G51 G60 SCO4D NAV' andes T PRO C SCO5G SCO5H our (RD 523) Gr ref G3 ar C Pré Sec Villard Bozon Champalud CollègeCollège RD 523 Icare 6200 G4 G6 Vers Allevard Vers SCO2J ts EXP2 en inc 6200 LE CHAMP-PRÈS-FROGES Pont V Glapigneux es Z.A. Champ 7 Laux Le GreLe Carret du RougeL La Coche DessousLes GlapigneuxLa Tour Les Ayes SCO2J La Monta Le Mollard SCO2H G3 Buissonnay THEYS Loutre Écoles La Roche Les Berts Route des Les Vallins Theys Champ-Le-Haut-Mairie GauthiersPierre-Herse Gare SCO2K BERNIN Cloyères Le Village NAV' NAV' Le Bas G2 PRO B PRO C Carrefour ZI Le Bas Mairie Place 6070 6080 EXP1 l’Isère Le Haut Lot. La Tour La Maison Gorge d’Or Les Essarts Le Coteau Les Combes Les Combes Blanche d’en Bas d’en Haut Pied de Crolles Le Bourguignon RÉSA SCO2F Mairie Col des Ayes Près Communaux 2 PTT Gare Villard-Bernard Coquillard RÉSA Le Brocey (Stade) Le Pré Près Communaux 1 SCO2K G4 SCO2F La Croix des Ayes EXP2 Les vignes École Le Lanat Pompiers SCO2J SCO2F Villard-Château du Pichat Le Mazaretier SCO2F Les Fournaches RÉSA Rafour Croizat 6200 BRIGNOUD Gare Allée des Les Blettières SCO2H Pré du NAV' Thuyas G2 G3 G4 PRO B Chêne RÉSA NA Les Alpets PRO V' B EXP2 SCO2F ESATS La Pitrouse SCO2E RÉSA SCO2E Les Bois Route Vieux Manège SCO2E Rouare SCO1C SCO2C SCO2E Les Fournelles Poutaz Bas Les Ayettes Lot. -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

LUMBIN, PATRIMOINE, SOUVENIRS... (A Suivre)

LUMBIN, PATRIMOINE, SOUVENIRS... (A suivre) Mairie de Lumbin Lumbin au Fil du Patrimoine Décembre 2018 Sommaire LE VILLAGE ........................................................................................................................................................................................ 3 La rue principale .................................................................................................................................................................................... 4 Le relais de poste ................................................................................................................................................................................... 5 Le bassin-lavoir public .......................................................................................................................................................................... 6 La poste et la postière ............................................................................................................................................................................ 7 La mairie ................................................................................................................................................................................................ 8 Le pont à bascule public ........................................................................................................................................................................ 9 L’église ............................................................................................................................................................................................... -

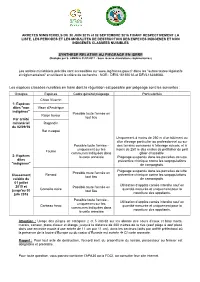

SYNTHESE RELATIVE AU PIEGEAGE EN ISERE Les Espèces

ARRETES MINISTERIELS DU 30 JUIN 2015 et 02 SEPTEMBRE 2016 FIXANT RESPECTIVEMENT LA LISTE, LES PERIODES ET LES MODALITES DE DESTRUCTION DES ESPECES INDIGENES ET NON INDIGENES CLASSEES NUISIBLES SYNTHESE RELATIVE AU PIEGEAGE EN ISERE (Rédigée par S. JANIN le 31/01/2017 - Sous réserve d'évolutions réglementaires) Les arrêtés ministériels précités sont accessibles sur www.legifrance.gouv.fr dans les "autres textes législatifs et réglementaires" en utilisant le critère de recherche : NOR : DEVL1515501A et DEVL1624858A. Les espèces classées nuisibles en Isère dont la régulation est possible par piégeage sont les suivantes : Groupes Espèces Cadre général piégeage Particularités Chien Viverrin 1- Espèces dites "non Vison d'Amérique indigènes" Possible toute l'année en Raton laveur tout lieu Par arrêté ministériel Ragondin du 02/09/16 Rat musqué Uniquement à moins de 250 m d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur Possible toute l'année - des terrains consacrés à l’élevage avicole, et à uniquement sur les moins de 250 m des enclos de prélâcher de petit Fouine communes indiquées dans gibier chassable. 2- Espèces la carte annexée Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte dites préventive chimique contre les surpopulations "indigènes" de campagnols. Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte Possible toute l'année en Classement Renard préventive chimique contre les surpopulations tout lieu valable du de campagnols. 01 juillet Utilisation d’appâts carnés interdite sauf en 2015 et Possible toute l'année en Corneille noire quantité mesurée et uniquement pour la jusqu'au 30 tout lieu juin 2018 nourriture des appelants. Possible toute l'année - Utilisation d’appâts carnés interdite sauf en uniquement sur les Corbeau freux quantité mesurée et uniquement pour la communes indiquées dans nourriture des appelants. -

LE PROJET ISÈRE AMONT Entre Pontcharra Et Grenoble Protéger Les Zones Urbaines Et Valoriser Le Territoire

L LE PROJET ISÈRE AMONT Entre Pontcharra et Grenoble Protéger les zones urbaines et valoriser le territoire Champ LES TRAVAUX DU PROJET ISÈRE Merlon de d’inondation Digue cantonnement AMONT PERMETTRONT DE PRO- Contrôler contrôlée Zone habitée TÉGER LES ZONES URBAINES DES RISQUES D’INONDATION. l’inondation n 1859, une forte crue rava- • L’approche déve- Egea toute la plaine du Grési- loppée par les ingé- Isère vaudan. Les digues actuelles ont nieurs est novatrice permis de limiter l’impact d’autres avec l’aménagement de crues importantes en 1914, 1928, champs d’inondation contrô- 1948 et 1968, mais elles ont aussi lée (CIC) qui reposeront sur le généré une instabilité du lit de la ri- principe suivant : permettre à l’Isère, Un champ vière. Implantées trop près de en cas de crue, de s’épandre dans des d’inondation contrôlée : l’Isère, ces digues sont régulière- zones agricoles et naturelles réservées en cas de crue de l’Isère, ment déstabilisées par l’eau et pour protéger les zones habitées. l’eau se déverse dans 16 champs s’avèrent de plus en plus fragiles et d’inondation contrôlée • Ce choix permet de diminuer la mal adaptées pour faire face à l’ur- hauteur d’eau dans le lit de la ri- banisation de la vallée. C’est pour- a 1 chance sur 200 de se reproduire vière. En cas de crue, l’eau sera ainsi quoi, le Conseil général a créé le chaque année. stockée dans 16 champs d’inonda- Symbhi (Syndicat mixte des bassins • Ce système de protection n’at- tion contrôlée (CIC) dont la capacité hydrauliques de l’Isère) pour réali- tendra pas la hauteur de la crue totale sera de 35 millions de m 3. -

Liste Des Communes Par Zone Geographique – Rentree 2017

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l'Isère Division de la gestion des enseignants du 1er degré ANNEXE 4 - LISTE DES COMMUNES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE – RENTREE 2017 CIRCONSCRIPTION COMMUNES Allevard Barrau Bernin Biviers Chapareillan Crest en Belledonne Crolles Domène Froges Goncelin La Buissière La Chapelle Du Bard La Combe de Lancey La Ferriere d’Allevard La Flachère La Pierre La Terrasse Laval Le Champ Pres Froges Le Cheylas Le PORTE DE LA SAVOIE Touvet Le Versoud Les Adrets Lumbin Muriannette Pontcharra Revel St-Ismier St-Martin-d’Uriage St-Maximin St-Mury Monteymond St-Nazaire-les-Eymes St-Vincent-de-Mercuze Ste-Agnès Ste-Marie-d’Alloix Tencin Theys Venon Villard-Bonnot Bresson Brié et Angonnes Champagnier Corenc Echirolles Eybens Fontanil-Cornillon Gières Grenoble Herbeys Jarrie La Tronche GRAND GRENOBLE Le Pont de Claix Le Sappey en Chartreuse Noyarey Meylan Montbonnot St Martin Poisat Sassenage Seyssinet Pariset Seyssins St Egrève St Martin d’Hères St Martin Le Vinoux Veurey Voroize Voreppe Allemont Auris en Oisans Champ sur Drac L’ Alpe d’Huez La Morte Le Bourg d’Oisans Le Freney d’Oisans Les Deux Alpes Livet et OISANS Gavet Mizoen Mont de Lans Séchilienne St Barthelemy Séchilienne Vaulnaveys le Bas Vaulnaveys le Haut Venosc Vizille Avignonet Chichiliane Claix Clelles en Trièves Cordeac Gresse en Vercors Le Gua Le Monestier du Percy Mens Miribel Lanchatre Monestier de Clermont Notre Dame de Commiers Notre Dame de Mésage Sinard St Andéol St Georges de Commiers St TRIEVES Guillaume St Jeand’Herans St -

LE MAG Isère Amont

Isère amont Aménagement de l’Isère entre Grenoble et Pontcharra LE MAG Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère Octobre 2016 N°8 Les grands chantiers se multiplient entre Pontcharra et Saint-Ismier La vallée du Grésivaudan au niveau de la Terrasse et Tencin. ▲ Editorial Isère amont, un projet primé ! Le projet Isère amont vise à protéger Cette démarche s’étendra jusqu’en 2021. Elle les 300 000 habitants des 29 communes a été récompensée cet automne par le prix situées entre Pontcharra et Grenoble, Previrisq, qui fait d’Isère amont un projet contre les inondations causées par les exemplaire en matière d’aménagement et crues de l’Isère. de protection contre les inondations. Nous Engagée en 2012, la première tranche sommes heureux de partager cette belle des travaux a permis de mieux protéger 10 nouvelle avec vous ! communes entre Grenoble et Saint-Ismier. Enfin, dans ce magazine, vous trouverez les Les tranches 2 et 3 ont démarré en 2015. informations nécessaires pour connaître et Elles concernent 11 communes en rive droite comprendre les objectifs des tranches 2 Jean-Pierre Barbier, Fabien Mulyk, Président Président du Symbhi (de Chapareillan à Saint-Nazaire-Les- et 3 du projet Isère Amont, faire le point sur du Département, et vice-président Eymes) et 8 en rive gauche (de Pontcharra les travaux déjà réalisés et ceux à venir. Député du Département délégué à Villard-Bonnot). Bonne lecture. de l’Isère à l’aménagement des rivières ▲ Les procédures foncières Acte I : l’achat des terrains LE SYMBHI A LANCÉ UNE CAMPAGNE DE NÉGOCIATIONS POUR ACQUÉRIR LES TERRAINS NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX. -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Grésivaudan Nord Environnement (GRENE) Mairie De La Terrasse 38660 LA TERRASSE Le RIF Mairie De Goncelin 38570 GONC

Grésivaudan Nord Le RIF Environnement (GRENE) Mairie de la Terrasse Mairie de Goncelin 38660 LA TERRASSE 38570 GONCELIN A l’attention du Conseil Départemental de l’Isère A l’attention de la Communauté de Communes du Grésivaudan A l’attention du SMMAG Le 05 mai 2020 Madame, Monsieur, Les associations Grene, Le Rif et AF3V continuent d’avoir à coeur les mobilités actives sur le Grésivaudan, c’est pourquoi, en cette veille de déconfinement progressif nous avons envoyé un courrier aux maires des communes de la vallée. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le contenu rassemblé de ces courriers que nous adressons ce jour de façon personnalisée, à Madame ou Monsieur le maire des communes Barraux, La Buissière, Le Touvet, Lumbin, Crolles, Goncelin, Le Cheylas, Pontcharra. Nous vous en souhaitons bonne réception et nous vous prions de recevoir en notre sincère dévouement. GRENE, LE RIF AF3V Christophe CHAUVIN, Marie-Christine COUIC, Claire Moreau, relais local Président membre du Collectif 06 84 85 63 75 06 88 76 07 21 06 52 85 95 74 [email protected] [email protected] [email protected] https://www.grene38.fr/ http://www.rif-goncelin.fr/ https://af3v.org Contenu des courriers Le 5 mai 2020 Objet : Proposition d’arrêté municipal en faveur des vélos sur leur commune Copie du courrier : Conseil Départemental de l’Isère Communauté de Communes du Grésivaudan SMMAG Madame, Monsieur le Maire, Dans la phase de déconfinement du Covid 19 un consensus est apparu sur la nécessité de favoriser le plus possible les déplacements à vélo. -

Horaires Et Trajet De La Ligne COR01 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne COR01 de bus COR01 Corenc, Le Rondeau (Depart) Voir En Format Web La ligne COR01 de bus (Corenc, Le Rondeau (Depart)) a 12 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Corenc, Le Rondeau (Depart): 07:10 - 07:45 (2) Crolles, La Croix Des Ayes: 16:57 (3) Crolles, Montfort Funiculaire: 16:57 (4) Crolles, Pont De Bernin: 16:57 (5) Lumbin, Buissonnay: 16:57 (6) Saint-Nazaire-Les-Eymes, Les Eymes Rd1090: 16:57 (7) Saint-Nazaire-Les-Eymes, Les Ratz: 16:57 (8) Saint-Vincent-De-Mercuze, Mairie: 16:57 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne COR01 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne COR01 de bus arrive. Direction: Corenc, Le Rondeau (Depart) Horaires de la ligne COR01 de bus 16 arrêts Horaires de l'Itinéraire Corenc, Le Rondeau (Depart): VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 07:10 - 07:45 mardi 07:10 - 07:45 Saint-Vincent-De-Mercuze, Mairie Saint-Vincent-de-Mercuze - Mairie, Saint-Vincent-de-Mercuze mercredi Pas opérationnel Saint-Vincent-De-Mercuze, La Branchy jeudi 07:10 - 07:45 La Branchy, Saint-Vincent-de-Mercuze vendredi 07:10 - 07:45 Le Touvet, La Cime Du Touvet samedi Pas opérationnel Haut Touvet - E.D.F., Saint-Vincent-de-Mercuze dimanche Pas opérationnel Le Touvet, Le Saint-Jean Le Saint-Jean, Saint-Vincent-de-Mercuze Le Touvet, La Charriere Rue de la Montagne, Saint-Vincent-de-Mercuze Informations de la ligne COR01 de bus Direction: Corenc, Le Rondeau (Depart) Le Touvet, La Conche Arrêts: 16 Grande Rue, Saint-Vincent-de-Mercuze Durée -

L'écho Des Crêts

Le journal de la vie locale, culturelle et associative de Crêts en Belledonne L’écho des Crêts Septembre 2020 COUP DE PROJECTEUR TENNIS DE TABLE ALLEVARDIN PROJET DE RÉAMENAGEMENT LE CENTRE BOURG AU COEUR DES REFLEXIONS COMMUNICATION LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE #14 SOMMAIRE ETAT CIVIL EDITO : : : : : : : : : : : : : 3 MARIAGES CULTURE & PATRIMOINE : : : 5 22/05/2020 GONCALVES Lucas/GESTIN Gwenaëlle NAISSANCES 05/01/2020 EL MARRAHI Nahël 19/01/2020 KHEMAIS Amjad 25/01/2020 BAREK Léonard, Michel, Francis VIE LOCALE : : : : : : : : : 6 -9 16/02/2020 DU PORT DE PONCHARRA Camille, Marie, Zélie 27/03/2020 PAYEUR LACAVA Liam 12/04/2020 BADJI Joseph, Célestin 18/04/2020 PHILIBIN Léna, Odette INFOS MUNICIPALES : : 10 - 18 09/05/2020 LAGRASTA TURMO Lolly 19/05/2020 DESMOULIÈRE Méane, Charlotte 22/05/2020 ALVINO Andréa EDITO 11/06/2020 THIELBORGER Nino 19/06/2020 BENETTO Noémie, Awa ENVIRONNEMENT : : : : : : 19 28/06/2020 LOPES FERREIRA Samuel, Helder 21/07/2020 VAZ Kiara Chères Belcrétoises, chers Belcré- avec beaucoup de fierté, de sincérité, 25/07/2020 REYMON TOMASONI Valentina tois. d’égalité et de patience, en vous inté- 25/07/2020 BIEZ Lola grant dans les débats d’idées sur cer- Les dernières élections munici- tains dossiers. RÉPERTOIRE : : : : : : : : : 20 DÉCÈS pales vous ont permis de choisir la 06/01/2020 RECHER Rodolphe, Georges, Maurice liste « Ensemble pour Crêts » que je Enfin, je terminerai ce premier conduisais pour mener à bien le pro- édito en ayant une pensée amicale 09/01/2020 PERROUX Simone Marie épouse RAFFIN-PEYLOZ jet communal pour les six années à pour les membres du précédent 14/01/2020 CARTAL Elisa Marie Marine épouse ALY venir et je tiens à remercier les élec- conseil municipal avec lesquels j’ai trices et les électeurs qui se sont dé- pu comprendre les arcanes d’un 27/01/2020 COQUAND Noël placés dans les différents bureaux mandat d’élus et en saluant chaleu- 05/02/2020 PITOT Sylvie Rose Antoinette épouse HENRY de votes malgré la crise sanitaire qui reusement Noëlle Macian et nos pré- s’annonçait.