Notice Explicative

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Isère : Une Croissance N° 109 - Mars 2009 Démographique Importante Dans Le Nord Du Département

Population Isère : une croissance N° 109 - mars 2009 démographique importante dans le nord du département L'Isère connaît une er croissance démographique u 1 janvier 2006, l'Isère comptait mais a connu une progression inférieure à celles dans la moyenne de A 1 169 500 habitants, soit 76 000 personnes de l'Ain et des deux Savoies. Son taux de croissance de plus qu'en 1999. La population du département se situe à présent dans le milieu du tableau avec Rhône-Alpes, de 1 % par an a ainsi augmenté à un rythme de 1 % par an. Sa l'Ardèche et la Drôme. depuis 1999. Le nord du progression démographique a été plus rapide Densément peuplé, l'Isère compte 157 habitants au département est qu'entre 1990 et 1999 (elle était alors de 0,8 % km2 pour 138 en moyenne en Rhône-Alpes. La particulièrement par an), mais elle se situe dans un contexte régional densification est toujours soutenue dans le Nord- dynamique. La progression où l'accélération a été encore plus forte (passant Isère et le long des voies de communication, de la population de de 0,6 % à 0,9 %). Longtemps classé comme l'un notamment des autoroutes reliant l'agglomération l'agglomération de Grenoble des départements les plus dynamiques de Rhône- grenobloise à Chambéry et à Valence. Les zones se maintient par rapport aux Alpes du point de vue démographique, l'Isère reste de faible densité (moins de 80 habitants au km2) ème années 90. L'excédent le 2 département le plus peuplé de la région se raréfient. -

Revue N°10, 1982 Sommaire

Revue n°10, 1982 Sommaire EDITORIAL .......................................................................................................................................................................................3 LA PETITE REINE ............................................................................................................................................................................4 LA COLITE ........................................................................................................................................................................................5 LA COLITE FRÉNÉTIQUE ..............................................................................................................................................................7 DES PETITS VÉLOS SUR L’ETNA .................................................................................................................................................8 TOUR DE FRANCE .........................................................................................................................................................................9 LES CARTES !!!.................................................................................................................................................................................10 FAUT LE FER ....................................................................................................................................................................................12 UN JOUR QU’IL FAISAIT TRES -

Coordonnées Unités De Gendarmerie Isère

COORDONNÉES DES UNITÉS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DE L'ISÈRE OUVERTES AU PUBLIC GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE L’ISÈRE ADRESSE Quartier Gendarme Offner 21, avenue Léon Blum BP 2509 38035 GRENOBLE CEDEX TÉLÉPHONE + 33 4 76 20 37 00 COURRIEL [email protected] Compagnie de GRENOBLE ADRESSE Quartier Gendarme Offner 21, avenue Léon Blum BP 2509 38035 GRENOBLE CEDEX TÉLÉPHONE + 33 4 76 20 38 87 COURRIEL cgd.grenoble @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade d'EYBENS ADRESSE 1, rue Charles Piot 38320 EYBENS TÉLÉPHONE + 33 4 76 25 43 93 COURRIEL bta.eybens @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade du PONT-DE-CLAIX ADRESSE 7, rue du 19 mars 1962 38800 LE PONT-DE-CLAIX TÉLÉPHONE + 33 4 76 98 04 38 COURRIEL bta.le-pont-de-claix @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade de SASSENAGE ADRESSE 1, rue Lesdiguières 38360 SASSENAGE TÉLÉPHONE + 33 4 76 27 42 17 COURRIEL bta.sassenage @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade de SEYSSINET-PARISET ADRESSE 24, avenue du Vercors 38170 SEYSSINET-PARISET TÉLÉPHONE + 33 4 76 21 55 22 COURRIEL bta.seyssinet-pariset @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade de VIF ADRESSE 1, avenue du 8 mai 1945 38450 VIF TÉLÉPHONE + 33 4 76 72 63 22 COURRIEL bta.vif @gendarmerie.interieur.gouv.fr - Brigade de VILLARD DE LANS ADRESSE 162, rue de La-Chapelle-en-Vercors 38250 VILLARD DE LANS TÉLÉPHONE + 33 4 76 95 11 23 COURRIEL bta.villard-de-lans @gendarmerie.interieur.gouv.fr Compagnie de BOURGOIN-JALLIEU ADRESSE 18, rue de l'Etissey 38300 BOURGOIN-JALLIEU TÉLÉPHONE + 33 4 37 03 35 14 COURRIEL cgd.bourgoin-jallieu -

Revue 2011.Pdf

BIG Review 2011 Inhoudsopgave/Table of contents/ La table des matières Author Subject Pages Zone BIG Review Cover Colle del Nivolet Nr. 25 La table des matieres/Table of contents 1 Daniel GOBERT Le mot du president 2 01-03-2011 Dominque JACQUEMIN Carrefour/Crossroad 2011 3 Superliste 4-7 Distribuée à tous les Classement général 8-11 membres en règle. Classement claims 2010 12 Sent to all members regularly Daniel GOBERT Challenges paralleles 13-18 subscribed. Christian le CORRE Balance sheet 19-21 Brevet International du Daniel GOBERT Iron BIG 22-28 Grimpeur Anja von HEYDEBRECK Operation 2525 29 International Axel JANSEN Operation 2525 II 30-32 Cycloclimbing Diploma Daniel GOBERT The 25th birthday of my Baby BIG 33-34 Zwischenstaatliches Gianni CUCCONI La salita ci svela chi siamo 35-36 Kletterer Zeugnis Pete THOMAS Lake District 37-38 2 Internationaal Wim van ELS Engeland 39-40 2 Klimmersbrevet Brevetto Internazional Daniel GOBERT Les plus hautes routes des iles Britanniques 41-45 2 dello Scalatore Various autors UK meeting 46-51 2 Diploma Internacional del Helmuth DEKKERS Italian day in the Netherlands 52-56 3 escalador Gabriele BRUNETTI A call from Netherland 57-58 3 Helmuth DEKKERS Hungarian day in the Netherlands 59-62 3 Association des Monts de Gabor KREISCI September rain 63-64 3 France Super Grimpeur Franco- Roland SCHUYER 20 BIG’s in 4 dagen 65-68 3 Belge Dominique JACQUEMIN Rosier 69 3 Willem VODDE De West Vlaamse heuvels 70-71 3 Editeur/Editor : Daniel GOBERT Central Germany 72 4 Martin Kool Rob BOSDIJK Nebelhorn 73-74 -

Tour De Chartreuse En Raquettes

HIVER 2011 – 2012 TOUR DE CHARTREUSE EN RAQUETTES Randonnée itinérante en boucle en gîte d’étape 6 jours, 5 nuits, 6 jours de randonnée Au fil des ans, la Chartreuse en raquettes est devenue aussi incontournable que le Tour du Mont-Blanc en été. Il est vrai que le Parc naturel de Chartreuse se prête magnifiquement à la pratique de cette activité hivernale dans un environnement préservé. Des étapes d'une grande diversité entre découverte des villages cartusiens enfouis sous la neige et ascension de beaux sommets facilement accessibles, cette randonnée en boucle vous permet de vous immerger dans ce massif auquel nous sommes tant attachés. Vos bagages sont acheminés indépendamment et vous les retrouvez chaque soir au gîte. Le seul portage d'un sac à dos avec vos vêtements de la journée et le repas de midi permet de goûter pleinement cette itinérance entre Savoie et Dauphiné. Des sommets à la clé, la découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse sous son manteau hivernal, les rencontres : pas de doute, en Chartreuse, il règne une ambiance particulière. Durant la semaine du Jour de l'An (du 27 décembre 2011 au 1er janvier 2012), en raison de la disponibilité de certains hébergements, le programme sera entièrement modifié. PROGRAMME Jour 01 : Rendez-vous en gare de Chambéry TGV (sortie principale) à 11 heures si vous venez en train (transfert inclus sur réservation) ou directement au Café Boulangerie du Mont Granier à Entremont Le Vieux, à 11 h 45 mn si vous venez en voiture. Soyez habillés en tenue de randonnée, avec votre sac à dos prêt, de l’eau dans votre gourde et vos chaussures de randonnée à portée de main. -

Aappma Nom Asso President Tel Allevard Allevard & Son Canton Giangrande Armand 06 50 00 83 84 Beaulieu La Truite Du Vezy

AAPPMA NOM ASSO PRESIDENT TEL ALLEVARD ALLEVARD & SON CANTON GIANGRANDE ARMAND 06 50 00 83 84 BEAULIEU LA TRUITE DU VEZY CALLET SÉBASTIEN 06 81 21 96 68 BEAUREPAIRE LA TRUITE DE L'ORON PASSAT ANGÉLO * 06 20 41 08 28 BELLEDONNE BELLEDONNE TAPIAS DANIEL 06 11 22 41 76 BOURG D’OISANS LES PECHEURS D'OISANS GRAND JEAN-LOUIS 04 76 80 14 31 BOURGOIN JALLIEU LA GAULE DE BOURGOIN JAIME-MICHAZ DANIEL 06 01 11 06 22 CHAMP/DRAC - JARRIE LA GAULE DE CHAMP - JARRIE GENTILI JEAN-PAUL 06 66 46 85 23 CHANAS AMICALE PECHE CHANAS PLANTIER JACQUES 06 88 89 07 29 CHATONNAY LA GAULE CHATONNOISE MARTIN-PICHON MICHEL 06 88 48 81 82 LE CHEYLAS LES 2 RIVES VERNUCCI GIUSEPPE 06 62 22 75 36 COGNIN LES GORGES LES GORGES DU NAN BITH FRANÇOIS 04 76 38 22 41 CORPS LA GAULE DE LA SEZIA MACE GUILLAUME 06 29 94 13 63 LA COTE ST ANDRE LA FARIO DE LA BIEVRE BENOIT GÉRARD 06 32 84 44 68 COUR ET BUIS COURS ET BUIS PIOT PAUL 06 19 19 77 92 EYBENS LA GAULE EYBINOISE PEREIRA JOSÉ * 06 45 83 40 96 LA FERRIERE LA FERRIERE ROBERT JEAN-MICHEL 06 07 73 83 44 LA FORTERESSE LA GAULE DE LA FORTERESSE JULLINS FRANCK 06 75 19 35 10 LE FRENEY D’OISANS L'ARC EN CIEL HAUT OISANS ARNOL ALAIN 06 83 71 18 21 GRENOBLE UNION DES PECHEURS CARLASSARE ERIC 04 76 96 61 29 GRESSE EN VERCORS LA GAULE DU GRAND VEMONT VALLIER JOSSELIN 07 69 53 05 98 LE GUA LA GAULE DE LA VALLEE DE LA GRESSE VALMARO THIERRY 06 78 01 79 67 HEYRIEUX L'ARC EN CIEL BERGERET MARCEL 06 37 56 76 75 IZEAUX LES PECHEURS IZEAUX - ST PAUL LIOBARD MAURICE 04 76 35 91 35 IZERON LA GAULE D IZERON VIAL DIDIER 06 70 82 55 03 MARCILLOLES -

Sud Isère : MATHEYSINE Pdf 499 Ko

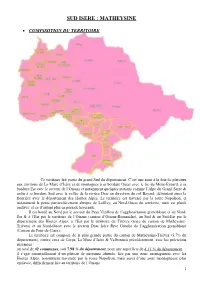

SUD ISERE : MATHEYSINE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire fait partie du grand Sud du département. C’est une zone à la fois de plateaux aux environs de La Mure d’Isère et de montagnes à sa bordure Ouest avec le lac du Mont-Eynard, à sa bordure Est avec le secteur de l’Oisans et notamment quelques stations comme l’Alpe du Grand Serre & enfin à sa bordure Sud avec la vallée de la rivière Drac en direction du col Bayard, délimitant ainsi la frontière avec le département des Hautes Alpes. Le territoire est traversé par la route Napoléon, et notamment la pente particulièrement abrupte de Laffrey, au Nord-Ouest du territoire, mais est plutôt enclavé, et ce d’autant plus en période hivernale. Il est bordé au Nord par le secteur du Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise et au Nord- Est & à l’Est par le territoire de l’Oisans (canton d’Oisans-Romanche), au Sud & au Sud-Est par le département des Hautes Alpes, à l’Est par le territoire du Trièves (reste du canton de Matheysine- Trièves) et au Nord-Ouest avec le secteur Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise (Canton du Pont-de-Claix). Le territoire est composé de la plus grande partie du canton de Matheysine-Trièves (5,7% du département), contre ceux de Corps, La Mure d’Isère & Valbonnais précédemment, avec les précisions suivantes : un total de 42 communes, soit 7,98 % du département, pour une superficie de 8,11 % du département il s’agit essentiellement d’un plateau de moyenne altitude, liée par une zone montagneuse avec les Hautes Alpes, notamment traversée par la route Napoléon, mais aussi d’une zone montagneuse plus enclavée, difficilement liée au territoire de l’Oisans. -

DEPT VILLE Nom / Type De Centre Adresse N° De Telephone Réservation

24/08/2021 N° de telephone DEPT VILLE Nom / Type de centre Adresse Site web pour la réservation réservation - RDV ISERE BOURGOIN-JALLIEU Espace senior Bourgoin Jallieu 10 place Alber Schweitzer 04 76 00 31 34 https://vaccination-covid.keldoc.com/clinique/bourgoin-jallieu-38300/espace-senior-bourgoin-jallieu ISERE LA TOUR DU PIN Centre équinoxe La Tour du Pin 9 rue Louis Pasteur 04 76 00 31 34 ISERE BOURGOIN-JALLIEU Centre de secours de Bourgoin Jallieu (SDIS) 59 Rue Lavoisier 04 76 27 99 38 30 avenue du Médipole - BP ISERE BOURGOIN-JALLIEU 04 69 15 77 17 https://covid19.ghnd.fr 40348 https://vaccination-covid.keldoc.com/cabinet-medical/eybens-80000/cpts-sud-est-grenoblois/centre- ISERE EYBENS 141 Avenue Jean Jaurès 04 76 00 31 34 Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Sud est de-vaccination-du-cpts-sud-est-grenoblois Grenoblois Maison des associations ISERE FONTAINE Etat Major du SDIS 38 à Fontaine 24 Rue René Camphin 04 76 27 99 38 23 Avenue Albert 1er de https://booking.keldoc.com/centre-hospitalier/grenoble-38000/centre-departemental-de-sante-du-chu- ISERE GRENOBLE Centre départemental de santé - Grenoble 04 76 00 31 34 Belgique grenoble https://booking.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/grenoble-38000/centre-national-et- ISERE GRENOBLE 33 Rue Joseph Chanrion 04 76 00 31 34 Centre de vaccinations Nationales et Internationales de la ville de international-de-la-ville-de-grenoble Grenoble https://partners.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/la-mure/cpts-lac-et-montagne-du- ISERE LA MURE Maison des Associations -

PACKAGE 1 Petit Train – Repas Au Belvédère – Croisière Commentée La Mira

PACKAGE 1 Petit Train – Repas au Belvédère – Croisière commentée La Mira Bienvenue en Matheysine ! Vous allez avoir l’opportunité de visiter ce territoire montagneux à travers 2 activités phares : le Petit Train de La Mure et le Bateau La Mira. ATTENTION : les horaires présentés ici sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs de vos activités seront donnés au moment de la réservation. Arrivée à La Mure – Informations pratiques Accès depuis Lyon/Grenoble : depuis A48 / A480, prendre la sortie 8 pour N85 en direction de Gap/Briançon/Vizille. Suivre la N85 en direction de Gap jusqu’à La Mure. Accès depuis Gap : suivre Route de Grenoble N85 (passer par Corps). Parking du Petit Train : gratuit, devant la gare. Le Petit Train Au départ de La Mure, le train parcourt 5 tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 km de voie ferrée. Le voyage, à bord de wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur les richesses du plateau Matheysin, au cœur d’une nature préservée où demeurent quelques scories de l’exploitation minière. DÉPART DE LA MURE : 10h10 Repas au Belvédère Arrivés à Monteynard, la balade se poursuit à pied, le long de la promenade des Grands Balcons, pour rejoindre le Restaurant Le Panoramique et le Belvédère qui offre un point de vue imprenable sur le grand barrage du Lac de Monteynard et la vallée adossée. MENU A VENIR DÉPART DU BELVEDERE : 13h10 A la découverte du lac de Monteynard, de plus près… Vous l’avez vu de haut, venez maintenant l’admirer de près ! Vous repartez de La Mure en direction de la Plage de Savel où vous embarquerez à bord du Bateau La Mira. -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Apprentissage De La Langue Française ISERE Sommaire Bassin Grenoblois

Tableau des Actions Sociolinguistiques (ASL) Apprentissage de la langue française ISERE Sommaire Bassin Grenoblois Meylan - Action Sociolinguistique……………………….. 16 Grenoble - Action Sociolinguistique Pont de Claix - Action Sociolinguistique…………….. 16 MJC Abbaye Jouhaux……………………………………………. 2 MDH Baladins……………………………………………………….. 3 Saint Egrève - Action Sociolinguistique………………. 18 Saint Martin d’Hères - Action Sociolinguistique.. 18 MDH Capuche……………………………………………………….. 3 ODTI……………………………………………………………………... 4 St Martin le Vinoux - Action Sociolinguistique….. 20 Sassenage - Action Sociolinguistique………………….. 21 AMAL……………………………………………………………………... 5 MDH Centre-Ville………………………………………………….. 6 Seyssins- Action Sociolinguistique………………………. 21 Seyssinet - Action Sociolinguistique……………………. 22 Agir ABDC……………………………………………………………... 7 MDH Bois d’Artas………………………………………………….. 7 Grenoble - Ateliers de français MDH Chorier Berriat……………………………………………... 8 UMUT…………………………………………………………………….. 8 Vivacité………………………………………………………………………… 23 Apardap……………………………………………………………………….. 23 MDH Anatole France…………………………………………….. 8 MDH Teisseire Malherbe……………………………………….. 9 La Cimade……………………………………………………………………. 24 MDH Premol………………………………………………………….. 9 La BAF………………………………………………………………………….. 24 MDH Le Patio…………………………………………………………. 10 La Croix Rouge……………………………………………………………. 24 Echirolles - Action Sociolinguistique Prélude…………………………………………………………………………. 25 Relais Ozanam………………………………………………………. 10 Souvenirs ONG……………………………………………………………. 25 MDH Anne-Frank…………………………………………………… 11 Solidarité femmes………………………………………………………. -

1790 € 7 Days 20 Geneva to Geneva Small Group Tours Europe

Full Itinerary and Tour details for Mont Blanc & Alps 7-day Small Group Tour Prices starting from. Trip Duration. Max Passengers. 1790 € 7 days 20 Start and Finish. Geneva to Geneva Experience. Tour Code. Small Group Tours Europe #B1/2395 Mont Blanc & Alps 7-day Small Group Tour Tour Details and Description Fabulous Mont Blanc in the French Alps is the base for this 7-day tour around the land of lakes, mountains and vineyards. An unusual voyage, with rare and unique moments discovering the 'terroir' around the famous Mont Blanc through three countries - France, Switzerland and Italy. Spoken languages: • French & English • Chinese for a large group • Other languages on demand Guiding service: • Professional mountaineer guide Included in the Small Group Tour: • 6 nights in charming three and four star hotels • Full board from dinner on Day 1 to Breakfast on Day 7, served in typical restaurants in-house selected • The presence of a professional and enthusiastic guide during the tour • Transport as mentioned, from Geneva to Geneva • Wine tastings as described within the program: Day 1 at the Lavaux vineyard; Day 4 at the Val d’Aoste vineyard; Day 5 at the Savoie vineyard • All activities as described within the program: Day 2 Entrance and guided visit of the Château de Chillon; Day 2 Cog railway journey at Rochers-de-Naye; Day 3 Visit of La Vigne à Farinet; Day 3 Entrance and visit of the Hospice du Gd St Bernard; Day 4 Cable car journey to cross the Massif du Mont-Blanc: Courmayeur – Helbronner – Aiguille du Midi – Chamonix (if the cable car is closed because of the weather, we go to Chamonix by the Mont-Blanc tunnel); Day 5 Visit of an alpine pasture and cheese tasting; Day 5 Small hikes to discover the exceptional sites of Check Availability Book Online Now Send an Enquiry 2/5 Mont Blanc & Alps 7-day Small Group Tour Col du Granier and Monastère de la Grande at 11 am for the briefing and the presentation.