243 5. Marroquíes Y Búlgaros En Riaza

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

243 En La Zona De Riaza Encontramos Un Grupo De Familias De

5. MARROQUÍES Y BÚLGAROS EN RIAZA (SEGOVIA) En la zona de Riaza encontramos un grupo de familias de origen marroquí que llevan ya asentadas en esta zona desde principios y mediados de los años ochenta; más recientemente, desde finales de 1999 y principios del 2000, también se documenta la llegada a esta comarca de población búlgara. Las características sociodemográficas y culturales de ambos colectivos son signifi- cativamente diferentes, como también lo son las actitudes de la población local hacia cada uno de ellos. En las páginas siguientes nos detendremos a analizar los aspectos más significativos de ambos movimientos migratorios. 5.1. Flujos migratorios desde Bulgaria 5.1.1. El inicio del movimiento migratorio: Bulgaria Los movimientos migratorios iniciados desde Bulgaria tienen un carácter reciente y coyuntural motivado por el colapso de las estructuras socialistas en 1989 y la progresiva e incompleta transición hacia una economía de mer- cado y hacia políticas democráticas. Pensamos que esta emigración tiene un carácter coyuntural porque la integración de la República de Bulgaria en las estructuras occidentales, tales como la OTAN en 2004 y en la UE, prevista para 2007, amortiguará los efectos de la crisis social, política y económica, favoreciendo y redundando positivamente en un mayor desarrollo de las economías de este estado. Los primeros movimientos migratorios datan de mediados de los años noventa, cuando el desmantelamiento de la estructura económica socialista sumió al país en una profunda crisis que, en primer lugar, afectó a aquellos grupos profesionales con títulos académicos técnicos medios o superiores y con amplia experiencia laboral, que fueron destituidos de sus puestos de tra- bajo y no encontraron un empleo acorde con su formación y con sus demandas salariales1. -

BOPSG20FEBRERO:Maquetación 1

AÑO 2019.— NUMERO 22 MIERCOLES, 20 DE FEBRERO SUMARIO DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Personal y Régimen Interior Resultado del sorteo de letra para orden de actuación de aspirantes de pruebas selectivas incluidas en oferta de empleo público de Diputación para 2019 ..................................................................................Pág. 3 AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Gobierno Interior-Personal Modificación de artículos del acuerdo /convenio de personal al servicio de la Corporación ....................................Pág. 3 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos y Mercantil de Segovia Juicio Verbal 0000337/2016 ..................................................................................................................Pág. 4 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Ayuntamiento de Carbonero el Mayor Deslinde de 15 parcelas lindantes al río Pirón............................................................................................Pág. 4 Ayuntamiento de Cuéllar Delegación para celebración de matrimonio civil ........................................................................................Pág. 5 Ayuntamiento de Fresneda de Cuéllar Convocatoria de cargos de Juez de Paz Titular y Suplente............................................................................Pág. 5 Ayuntamiento de Fuente el Olmo de Iscar Rectificación de anuncio relativo a enajenación de maderas 2019 ..................................................................Pág. 6 Revocación de delegación de funciones en Teniente Alcalde -

Segovia Completa 0110

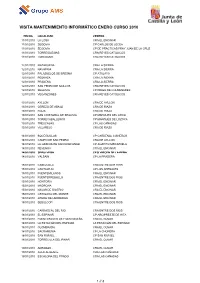

VISITA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO ENERO CURSO 2010 FECHA LOCALIDAD CENTRO 11/01/2010 LA LOSA CRA EL ENCINAR 11/01/2010 SEGOVIA CP CARLOS DE LECEA 11/01/2010 SEGOVIA CP DE PRÁCTICAS FRAY JUAN DE LA CRUZ 11/01/2010 TORREIGLESIAS CRA REYES CATOLICOS 11/01/2010 TUREGANO CRA REYES CATOLICOS 12/01/2010 MATABUENA CRA LA SIERRA 12/01/2010 NAVAFRIA CRA LA SIERRA 12/01/2010 PALAZUELOS DE ERESMA CP ATALAYA 12/01/2010 PEDRAZA CRA LA SIERRA 12/01/2010 PRADENA CRA LA SIERRA 12/01/2010 SAN PEDRO DE GAILLOS CRA REYES CATOLICOS 12/01/2010 SEGOVIA CP DIEGO DE COLMENARES 12/01/2010 VEGANZONES CRA REYES CATOLICOS 13/01/2010 AYLLON CRA DE AYLLON 13/01/2010 CEREZO DE ABAJO CRA DE RIAZA 13/01/2010 RIAZA CRA DE RIAZA 13/01/2010 SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA CP MARQUES DEL ARCO 13/01/2010 TORRECABALLEROS CP MARQUÉS DE LOZOYA 13/01/2010 TRESCASAS CP LAS CAÑADAS 13/01/2010 VILLAREJO CRA DE RIAZA 14/01/2010 BOCEGUILLAS CP CARDENAL CISNEROS 14/01/2010 CAMPO DE SAN PEDRO CRA DE AYLLON 14/01/2010 LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO CP AGAPITO MARAZUELA 14/01/2010 REVENGA CRA EL ENCINAR 14/01/2010 SEPULVEDA CEO VIRGEN DE LA PEÑA 14/01/2010 VALSAIN CP LA PRADERA 15/01/2010 CABEZUELA CRA ENTRE DOS RIOS 15/01/2010 CANTALEJO CP LOS ARENALES 15/01/2010 FUENTEMILANOS CRA EL ENCINAR 15/01/2010 FUENTERREBOLLO CRA ENTRE DOS RIOS 15/01/2010 HONTORIA CRA EL ENCINAR 15/01/2010 MADRONA CRA EL ENCINAR 15/01/2010 NAVAS DE RIOFRIO CRA EL ENCINAR 15/01/2010 ORTIGOSA DEL MONTE CRA EL ENCINAR 15/01/2010 OTERO DE HERREROS CRA EL ENCINAR 15/01/2010 SEBULCOR CRA ENTRE DOS RIOS 18/01/2010 CARRASCAL DEL RIO -

La Gxüdax) 30E S

PASEOS Y LA GXÜDAX) 30E S s r S A L n S D E D -0 W ^CUADERNO. 1.0£> SEGÓ VI A. , DE F, SANTIUSr; ^0m ISS7. Sig.: F 31 AS Tit.: Paseos y visitas por la ciudad Aut.: Gila y Pidalgo, Félix Cód.: 51078179 m (fl.JZU ^5 PASEOS Y VISITAS POR LA CIUDAD DE SEGOVIA Y SUS ALREDEDORES POR DON FÉLIX GILA Y FIMLGO, segoviano DOCTOE BN CIENCIAS Y CATEDRÁTICO EÍLLA UNIVERSIDAD DE ZA-RAGOZAjyo* TIP. DE F. SANT1USTE issy. yf Á- ¡uPw-c fe^*- /f'h^^c^JC VISITAS Y PASEOS ESCOLARES POR LA CIUDAD DE SEGOVIA Y SUS AUReDEDORES. Con el titulo que encabezamos esta modesta publicación nos proponemos dar á la imprenta una serie de cuadernos, con las dimensiones del presente, que formarán una Bi• blioteca pequeña segoviana, de utilidad para los niños más adelantados de las escuelas y también para los adul• tos que por necesidades de la vida abandonaron demasia• do pronto las aulas ó no han podido seguir el desenvolvi• miento de los diferentes ramos del saber humano en las últimas décadas del siglo actual. El primer cuaderno está dedicado al Paseo de las JSie- ves: en él se enumeran las carreteras que tiene la Provin• cia en los partidos de Sepúlveda y Eiaza; y, aprovechando la observación de los tres principales terrenos que forman el suelo de la Ciudad, se esbozan los conocimientos preci• sos, para el estudio de la Geología segoviana. Al final se pone un cuestionario, que puede servir para ejercicios ora• les ó escritos, siguiendo la costumbre adoptada para los libros extranjeros en este género de trabajos. -

Mapa 03 100000 Etrs89 Ar

AYO DEL CACERÓN O CAZ GRANDE O ARROYO D AYO DEL VALLEJO O S Villagonzalo Navalmanzano O ARROYO N de Coca I L O L A E DE CANTAGRULLAS L Z L O CA L O D N O E Cervillego I ERÓ E S AYO DEL CAC T O M E M * B Navas L O D D E OYO N E de la Cruz A D RR L G E O A S Y RAND A D A E R de Oro E R O N A L O A O L Y O R U Y Y L A Y L E F O E A I A Pinarnegrillo B q A ta u D Puras D A ine C D s Sauquillo O U Fuente O Aldea Y AY G O Y de Cabezas A O Bernuy el Sol D A T E A Real AJ Y U L de Coca Ñ A O A * R C R O LA A E R A D A O G I S O O Escalona del Prado L A San Pablo de S Y E E A S U A A O H H N Honcalada la Moraleja D C LE O E A R S D VA A Santiuste de S. P J O A Lomoviejo A A L L T Juan Bautista IO PIRÓN A L E M RIO R D E E E S E R O D S VALLADOLID D Nava de la ES Y A D M A O A A L O R Asunción Y E A D UE Montejo de Zona Nº: G O A E Arévalo 10-1801077-01 Y S Mozoncillo R O A I Y L A Tolocirio A Blasconuño de B Matacabras Zona Nº: 10-1803954-01 Muriel de Zapardiel Bernardos Salvador de Zapardiel Palacios de Goda Ca rb o Donhierro el M n Miguelañez e a Moraleja r P Moraleja de Domingo y o O San Cristobal o A de Coca r Matacabras García Y O A de la Vega L Villovela AY JO V E O E A N de Pirón D C D R D E A E V L O E S * D Escarabajosa O Parral de EL E O D S Y San Esteban O N de Cabezas U Villovela Ó E A Zona Nº: AY EJ Z de Zapardiel L RM Tabanera E Madrigal de O E Rapariegos 10-1800683-01 T R Donvidas la Luenga P Peñarrubias de Pirón las Altas D A Castellanos E Torres P de Zapardiel Ortigosa P Escobar de Polendos S E Tornadizos de Pestaño O D Aldeanueva -

Sede Electrónica

RECAUDACION EJECUTIVA Expediente : 000195/2014-REC PUBLICACION NOTIFICACION POR COMPARECENCIA AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA http://www.segovia.es EDICTOS Referencia expediente PAC : 000195/2014-REC Referencia del Anuncio : Notificación comparecencia Dependencia: RECAUDACIÓN EJECUTIVA Asunto: Notificación por comparecencia de procedimientos en expedientes de Recaudación Ejecutiva Plazo de exposición : 15 días naturales Texto del anuncio : En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del 18 de diciembre de 2003), y no habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración Tributaria, por el presente anuncio, se cita a las personas o entidades que posteriormente se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se expresa. Los interesados o sus representantes, debidamente acreditados, deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, en horario de ocho y media a catorce treinta horas, de lunes a viernes en la Dependencia de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Segovia, sita en la planta baja de la Casa Consistorial, Plaza Mayor nº 1, de Segovia, advirtiéndose que si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde -

Código: 60 Nombre: Alto Pirón

ANEJO 3. ZONAS PROTEGIDAS Código: 60 Nombre: Alto Pirón. 1. IDENTIFICACIÓN Localización: Provincia: Segovia. Municipios: Santo Domingo de Pirón, Besardilla, Sotosalbos, Brieva, Torreiglesias y Adrada de Pirón. Subzona: Cega-Eresma-Adaja. Descripción: El río Pirón nace en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama y tras sus 90 km de recorrido (aproximadamente) en dirección sureste-noroeste por tierras segovianas, se adentra en Valladolid para recorrer sus últimos 5 km y desembocar en el río Cega, por su margen izquierda. El tramo propuesto para su protección se extiende a lo largo de unos 17 km del río Pirón, desde su cabecera hasta la confluencia con su tributario por la margen derecha el río Viejo. Incluye también al arroyo Sotosalbos, afluente del Pirón. El Aº de Sotosalbos atraviesa la población de Santo Domingo de Pirón; el río Pirón en el tramo descrito no pasa por ningún núcleo de población. Unos 50 metros aguas arriba de la confluencia con el arroyo de Sotosalbos se sitúa en el río Pirón la estación de la red de referencia de la Confederación hidrográfica del Duero con código 210248. 2. MASAS DE AGUA Código Longitud masa Nombre río Códigos segmentos total seg. Código y nombre del ecotipo (DU-) (km) 516 Río Pirón 501225 8,2 11.Ríos de montaña mediterránea silícea Río Pirón y arroyo de 517 501223, 501224 13,97 11.Ríos de montaña mediterránea silícea Sotosalbos 386 Río Pirón 501007 1,49 4. Río mineralizados de la Meseta Norte Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero Página 1 de 6 ANEJO 3. -

Segovia Concurso Traslados Maestros Curso 2019-20

RESUMEN ADJUDICACIONES DEFINITIVAS SEGOVIA CONCURSO TRASLADOS MAESTROS CURSO 2019-20 EDUCACIÓN INFANTIL (31) ORIGEN DESTINO PUNTUACIÓN C.R.A. El Pizarral. Santa María la Real C.P. Diego de Colmenares. Segovia 064.8332 de Nieva. Segovia C.E.O. El Mirador de la Sierra. C.P. San José. Segovia 061.0832 Villacastín. Segovia C.P. Miguel de Cervantes. C.P. Villalpando. Segovia 058.5332 Navalmanzano. Segovia C.R.A. las Cañadas. Aguilafuente. C.P. Miguel de Cervantes. 058.3332 Segovia Navalmanzano. Segovia C.P. de Practicas F. Juan de la Cruz. C.P. Villalpando. Segovia (31) 053.1662 Segovia (38) C.R.A. las Cañadas. Aguilafuente. C.P. Martín Chico. Segovia 045.6332 Segovia C.R.A. El Encinar. Losa (La). Segovia C.E.O. la Sierra. Prádena. Segovia 032.1664 C.R.A. Riberduero. Fuentespina. C.P. la Villa. Cuéllar. Segovia 022.1664 Burgos C.E.O. la Sierra. Prádena. Segovia C.P. la Pradera. Valsaín. Segovia 016.9161 SEGOVIA C.R.A. El Encinar. Losa (La). Segovia SEGOVIA C.P. los Arenales. Cantalejo. Segovia SEGOVIA C.E.O. El Mirador de la Sierra. Villacastín. Segovia SEGOVIA C.P. Teodosio El Grande. Coca. Segovia SEGOVIA C.P. San Juan Bautista. Carbonero El Mayor. Segovia BURGOS C.P. Cardenal Cisneros. Boceguillas. Segovia VALLADOLID C.R.A. El Olmar. Olombrada. Segovia PALENCIA C.P. los Arenales. Cantalejo. Segovia LEÓN C.E.O. El Mirador de la Sierra. Villacastín. Segovia VALLADOLID C.R.A. Retama. Chañe. Segovia SEGOVIA C.R.A. las Cañadas. Aguilafuente. Segovia SEGOVIA C.E.O. El Mirador de la Sierra. -

BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX 300 Km LA QUESERA

Sábado, 14 abril 2018 BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX 300 km LA QUESERA - NAVAFRÍA - CANENCIA Lugar / hora de salida: Plaza de la Remonta 2A 28039 Madrid / 6:00 am Organiza: Club Ciclista Chamartín, fundado en 1925 HOJA DE RUTA CONTROL KM LOCALIDAD O PUNTO DE PASO CONTINÚA POR KM abierto cerrado CC CHAMARTÍN 0,0 6:00 7:00 C/ Bravo Murillo 0,9 Plaza de la Remonta 2A Madrid. 0,9 Plaza de Castilla Pº Castellana, lateral 1,7 2,6 C/ de Viejas y C/ Mauricio Legendre Av. Llano Castellano 1,9 4,5 FUENCARRAL C/ Nª Sª de Valverde 1,7 6,2 Incorporación M-603 dir Alcobendas M-603 ctra. Fuencarral 3,0 9,2 Entrada paking P-3 Carrefour dcha ronda parking 0,7 9,9 Rotonda 1ª salida dir A-1 Burgos 0,4 10,3 Rotonda 2ª salida. Mantente a la izda. dir Alcobendas 1,6 11,9 ALCOBENDAS Blv. Salvador Allende 1,1 13,0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Paseo de Europa 3,8 16,8 Última rotonda Pº de Europa N-I Ctra. De Burgos 2,2 Cruce "Heineken" dir Cobeña 19,0 M-100 2,3 Atención coches por la derecha 21,3 Rotonda 4ª salida M-111 dir Fte. El Saz 9,7 31,0 Rotonda 2ª salida M-103 dir Valdetorres 10,3 41,3 TALAMANCA DEL JARAMA M-103 0,5 41,8 Cruce derecha dir Valdepiélagos M-120 1,6 43,4 cruce N-320 STOP M-120 2,1 45,5 VALDEPIÉLAGOS M-125 / GU-201 10,8 EL CUBILLO DE UCEDA 56,3 7:39 9:49 GU-201 0,2 Bar STOP C/ Puerta del Sol, 3 56,5 Rotonda 2ª salida CM-1001 dir Cogolludo 18,4 74,9 PUEBLA DE BELEÑA (circunvalar) CM-1004 15,8 90,7 TAMAJÓN GU-186 dir Majaelrayo 5,2 95,9 Cruce GU-186 dir Majaelrayo 6,2 102,1 CAMPILLEJO, CAMPILLO DE RANAS GU-186 / GU-185 7,2 109,3 MAJAELRAYO dir Riaza 27,8 137,1 PUERTO DE LA QUESERA (1715 m) SG-112 12,7 RIAZA 149,8 10:23 15:57 N-110A 1,1 Avda. -

01 Folleto Turismo Eventos Prodestur

EDITA Prodestur Segovia DISEÑO Y MAQUETACIÓN Cinco Sentidos diseño y comunicación S.L. IMPRIME Imedisa Artes Gráficas S.L. DEPÓSITO LEGAL DL SG 349-2017 ENERO 2018 * Declarada de Interés Turístico No nos hacemos responsables de los posibles cambios o anulaciones de fechas de los distintos eventos que se promocionan en este folleto. Les aconsejamos confirmar en la web de dicho evento. © De los textos y fotografías, sus autores. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra, sin autorización expresa de los titulares. 02 EL ESPINAR Fiesta de los Gabarreros Marzo. Declarada de Interés Turístico Regional 03 · El Espinar I Carrera Popular Villa de El · La Granja de San Ildefonso I Triatlón Espinar de Montaña de Valsaín “Lola Velayos” CINE / TEATRO · El Espinar I Open Castilla y León Villa de El · La Granja de San Ildefonso I Vuelta a Espinar los Jardines de La Granja · Estación de El Espinar I Marcha del · Palazuelos de Eresma I Campeonato CAPITAL P. 60 · Teatro Juan Bravo Arcipreste de Castilla y León de Slalom y Descenso P. 59 · Actuamos P. 60 · Un Verano de Cine · Fuenterrebollo I Carrera Popular “Run to en Aguas Bravas P. 59 · Aquí hay Teatro Terreña” · Riaza I B-Pro PROVINCIA P. 50 · Ciclo de Cine Europa Convive · Fuenterrebollo I Festival de Pelota Mano · Riaza I Carrera Pedestre Los Molinos P. 57 · Ayllón I Certamen de Cortometrajes P. 38 · Ciclo de Cine Israelí · Fuenterrebollo I Legua Castellana · Riaza I Carrera Popular P. 34 · Cuéllar I Semana del Cine P. 14 · Ciclo de Cine “La Mujer Creadora” · Fuenterrebollo I Terreña Duatlón- Cross · Riaza I Skôda Gran Fondo La Quesera P. -

71525259.Pdf

Ti LLAR POR D, GONZALO DE LA TORRE DE TRASSIERRA MADRID ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE AGUSTÍN AVKIAL S. Bernardo , 92. —Teléfono 3.074. 1894: ESDE los altozanos de la Lastrilla i tendí por primera vez mi vista so• bre el hermoso perfil de la ciudad de Segovia, que en su majestuosa línea presenta estereotipada la vida y el carácter de las tres épocas de la historia: con sus moles inmensas, la antigua, en la que el trabajo de millares de esclavos, dominados por la férrea voluntad de un pueblo-rey, ha sembrado el mundo de monumentos, que, según la frase de un viajero inglés, aterran al individualismo humano: con las altas y esbeltas torres de sus templos y castillos, reveladoras de la inspiración buscada en lo alto, la Edad Media, la más estimable para mí por su idealismo, por su fe y por su fér- vido culto á lo noble, á lo caballeresco y á lo espiritual; abnegada por completo de los goces de la vida, y creadora por lo mismo de pléyade inmensa de santos, sa• bios y héroes: con sus estaciones férreas, sus fábricas y sus marañas de hilos tele• gráficos y telefónicos, lamoderna, egoís• ta, inquieta, presuntuosa, sin ideal, frivo• la y burguesa, por doquiera que se la considere. En línea recta y suave declive se ex• tiende ya desde allí la carretera que ha• bía de conducirme á Cuéllar; atrás queda Roda, con su iglesia y cementerio, que se• mejan reducto emplazado para la defensa del pueblo; Carbonero el Mayor, con sus eras inmensas y por entonces llenas de animación, de luz y de movimiento, y los extensos pinares que allí comienzan, y que como grandes y obscuras manchas, señalan los límites de El Temeroso y Pi- narnegrillo; se cruza el Pirón y después de divisar á Cuéllar por primera vez, desde una de las revueltas del camino, se llega á Navalmanzano, primer pueblo del partido y uno de los de su antigua Comu• nidad; aún hay que atravesar por Pina- rejos y Sanchonuño, pasar el Cega por la llamada Puente Segoviana, para pene• trar en la feraz vega de Cuéllar, que se extiende hasta las primeras casas del pueblo, y dar por terminado el viaje. -

BOPSG12NOVIEMBRE:Maquetación 1

AÑO 2014.— NUMERO 136 MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE SUMARIO DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Intervención Aprobación inicial de modificación Presupuestaria .................................................................................... Pág. 4 Servicio de Contratación y Expropiaciones Contrato de gestión de servicios públicos ................................................................................................ Pág. 4 AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Servicios Sociales, Sanidad y Consumo Aprobación de las bases de convocatoria del II Certamen de Relatos Breves: ”La Igualdad como valor en la Sociedad 2014-2015” .................................................................................................................. Pág. 6 Contratación y Patrimonio Formalización de contrato de “Suministro de vehículo bomba urbana ligera para el Servicio de Extinción de Incendios” ........................................................................................................ Pág. 6 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Delegación Territorial de Segovia Oficina Territorial de Trabajo Resolución por la que se acuerda la inscripción y publicación del Convenio Colectivo del Sector Agropecuario para la provincia de Segovia .................................................................................... Pág. 7 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Ministerio de Empleo y Seguridad Social Comunicación propuesta revocación de prestación por desempleo .............................................................. Pág. 16 www.dipsegovia.es • [email protected] BOLETÍN