Mujeres Desesperadas

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Minutes Fo the January 25, 2010 Village Board

VILLAGE OF WYOCENA VILLAGE BOARD MINUTES MONDAY, OCTOBER 12, 2020 Call to order: Village President Kim Bauer called the meeting to order at 7:00 P.M. Roll call: President Kim Bauer, Trustees: Rusty Schiradelly, Kathy Morrison, Doug Rose, and Mitchell Walsh. Public Works Employee and Wyocena Fire Chief Jeremy Crary, Library Director Tracie Miller, Rio Ambulance Director Eric Wakeman, Grande Cheese Plant Manager and employee Mike Bonin and Cameron Studer, and Citizens: Del Grimm and Allen Pease. Absent Board Members: Patty Jacobson and Rebecca Sersch. Proof of Posting: Village clerk posted the agenda for the October 12, 2020 Village Board meeting on the bulletin board at Wyocena Community Center, Wyocena Post Office, the United Cooperative – Wyocena and the Village website on Thursday, October 8, 2020. Recognition of Visitors: Nothing to report. Approval of Minutes: Motion by Morrison, second by Schiradelly, to approve the September 14, 2020 minutes. M.C. Reports: Library Director Report: A written report was provided. Miller expressed concern over the library budget deficit. Police Chief Report: A written report was provided. No questions were asked Fire Chief Report: A written report was provided. No questions were asked. Ambulance Director Report: Statistic reports were provided. Director Wakeman stated the cost per capita in 2021 may increase to $10.50, but will be based on Wyocena’s estimated population of 727 rather than 768 population in 2020. Public Works Foreman’s Report: A written report was provided. No questions were asked. Administrator Report: Kratky informed the board of the following items: 1) Heavy refuse is scheduled for October 13th. -

Bruce Geller Papers, 1957-1976

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt4w1021tr No online items Finding Aid for the Bruce Geller papers, 1957-1976 Processed by UCLA Library Special Collections staff; machine-readable finding aid created by EEE. UCLA Library Special Collections Room A1713, Charles E. Young Research Library Box 951575 Los Angeles, CA 90095-1575 Email: [email protected] URL: http://www.library.ucla.edu/libraries/special/scweb/ © 2005 The Regents of the University of California. All rights reserved. Finding Aid for the Bruce Geller PASC 5 1 papers, 1957-1976 Descriptive Summary Title: Bruce Geller papers Date (inclusive): 1957-1976 Collection number: PASC 5 Creator: Geller, Bruce. Extent: 80 boxes (33.4 linear ft.) Abstract: Bruce Geller created, produced, or wrote for a variety of television and motion picture projects. The collection consists scripts and production files related to Geller's career. Language: Finding aid is written in English. Repository: University of California, Los Angeles. Library Special Collections. Los Angeles, California 90095-1575 Physical location: Stored off-site at SRLF. Advance notice is required for access to the collection. Please contact UCLA Library Special Collections for paging information. Restrictions on Access Open for research. STORED OFF-SITE AT SRLF. Advance notice is required for access to the collection. Please contact UCLA Library Special Collections for paging information. Restrictions on Use and Reproduction Property rights to the physical object belong to the UC Regents. Literary rights, including copyright, are retained by the creators and their heirs. It is the responsibility of the researcher to determine who holds the copyright and pursue the copyright owner or his or her heir for permission to publish where The UC Regents do not hold the copyright. -

Dexter – James Manos Jr

Educación sentimental-televisiva La casualidad ha querido que encontrara el tiempo para escribir estas líneas pasando las vacaciones en una casa de campo del con- dado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, a escasas cinco millas del castillo de Howard. Esta mansión vecina se hizo popular en el siglo XX por alojar parte de la filmación de una película ilustre, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, y de una serie no menos distinguida: Retorno a Brideshead, la adaptación de Granada Television del libro homónimo de Evelyn Waugh que lanzó al estrellato a un joven Je- remy Irons. No es que hubiera escogido este destino vacacional en base a la proximidad de esta country house tricentenaria de la que guardo tan hondo recuerdo televisivo. Pero mentiría si dijera que no me alegré al conocer que la iba a tener tan a mano. De la misma manera que me complacería ir de vacaciones al estado de Washington, en Esta- dos Unidos, sabiendo que Snoqualmie y North Bend, los dos pue- blos en los que se rodaron los exteriores de Twin Peaks, están cerca, o viajaría a Gales con la ilusión de poder visitar en algún momento Portmeirion, la muy peculiar villa costera en la que se grabó El pri- sionero. Son todos ellos lugares que, gracias a las ficciones televisivas que durante un tiempo albergaron, dejaron algo dentro de mí; o quizá dejé yo algo dentro de ellos y ahora me gustaría saber de qué se trata. No sé. Tanto Twin Peaks como El prisionero aparecen seleccionadas por Quim Casas en la lista de 75 series que conforma este libro. -

Planning Commission July 8, 2021 6:30 PM

Planning Commission July 8, 2021 6:30 PM ELECTRONIC MEETING This meeting will be held electronically. Residents interested in listening to the meeting or making public comments can join in one of two ways: 1) You can call in to + 1 669 900 9128 or + 1 253 215 8782 Webinar ID # 852 6993 9272 Passcode: 849944 2) You can log in via your computer. Please visit the City’s website here to link to the meeting: https://www.louisvilleco.gov/local- government/government/boards-commissions/planning-commission The Planning Commission will accommodate public comments as much as possible during the meeting. Anyone may also email comments to Planning Commission prior to the meeting at: [email protected] For agenda item detail see the Staff Report and other supporting documents included in the complete meeting packet. Persons with disabilities planning to attend the meeting who need sign language interpretation, assisted listening systems, Braille, taped material, or special transportation, should contact the City Manager’s Office at 303 335-4533. A forty-eight-hour notice is requested. 1. Call to Order 2. Roll Call 3. Approval of Agenda 4. Approval of Minutes: a. June 10, 2021 b. June 24, 2021 5. Public Comment on Items Not on the Agenda 6. Continued Business – Public Hearing Items a. Avid4 Adventure Mural PUD – A request for approval of a PUD to allow a mural on Industrial zoned property at 1501 Empire Road (Resolution No. 8, Series 2021). CONTINUED FROM JUNE 24, 2021 i. Applicant: Avid4 Adventure ii. Case Planner: Kim Bauer, Historic Preservation Planner b. -

Critical Dialogues and Reflections

CRITICAL DIALOGUES AND REFLECTIONS Morhaf Al Achkar Submitted to the faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in the School of Education, Indiana University August, 2018 Accepted by the Graduate Faculty, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Doctoral Committee _____________________________________ Phil Carspecken, PhD _____________________________________ Barbara Dennis, PhD _____________________________________ David Estell, PhD _____________________________________ Chad Lochmiller, PhD Date of Defense: April 23, 2018 ii I dedicate this work to those among us who suffer and find in their pain a wealth of meaning they tap into to generously give others. I also dedicate it to my parents, Souad & Ahmad. iii Acknowledgements I would like to acknowledge the generous giving of my advisors Phil Carspecken, Barbara Dennis, Dave Estell, and Chad Lochmiller. I also want to acknowledge the love and care my dad, Ahmad; my siblings, Bassem, Wafa, Hana, Nada, Amal, Malack, Houda and Mustafa have all given me. This work could not have been possible without the care, kindness and support of: Crystal Shen, Ahmad Borazan, Laura Chow, Gregory Sadler, Debra Revere, Shaun Grannis, Kevin Gebke, Paul James, Sumedha Gupta, Palmer MacKie, Dan Evans, Laura-Mae Baldwin, Yasin Haj Saleh, Matthew Thompson, Kelly Davies, Kim Bauer, and many other friends, colleagues and mentors. iv Morhaf Al Achkar CRITICAL DIALOGUES AND REFLECTIONS Medicine and medical education have become technicized. Aspects of the subjective and normative worlds are shoved to the side or annulled. Doctors and medical students are reduced to “specialists without spirits.” Patients are objectified and dehumanized. -

!["/Title/Tt3702160/": {"Director": [["Kimberly Jessy"]], "Plot": ["\Nbeautiful D Anger Is an Animated 3D Made for TV/Short Film](https://docslib.b-cdn.net/cover/9886/title-tt3702160-director-kimberly-jessy-plot-nbeautiful-d-anger-is-an-animated-3d-made-for-tv-short-film-1179886.webp)

"/Title/Tt3702160/": {"Director": [["Kimberly Jessy"]], "Plot": ["\Nbeautiful D Anger Is an Animated 3D Made for TV/Short Film

{"/title/tt3702160/": {"director": [["Kimberly Jessy"]], "plot": ["\nBeautiful D anger is an Animated 3D Made for TV/Short Film. It's a Thriller that combines, M TV's Teen Wolf, Pretty Little Liars, Gossip Girl, Sorcery, Twilight, in one film , Epic fight scenes, No-one is who you think they are, Alternate Universes, Teen Young Adult Action Good Verses Evil, flick with tons of Cliff Hangers! It takes place In Dark Oak, CA were the typical mean girl with magical powers tries to t ake over the school with her mean girl clique. Brooke Charles Takes on Kimberly Jesika and her good girl team. Death Becomes Brook cause she keeps coming back, Think Katherine Vampire Diaries. Kimberly has magical powers and so does her cla n. It's a match to the death. No one is who they seem or who they appear to be! Excitement and sitting on the edge of your seat. Written by\nKimb erly Jessy "], "imdb_rating": [], "mpaa_rating": [], "poster_link": [], "stars": [["Kimberly Jessy"], ["Helena Evans"], ["Chloe Benoit"]], "title": "Beautiful D anger 3D Animated Teen Thriller", "genre": [[" Animation"]], "release_date": [], "writer": [["Kimberly Jesika"], ["Doll Face Animated Films"]]}, "/title/tt25692 02/": {"director": [["Emily Gossett"]], "plot": ["\nThe last year of high school has been barely tolerable for Maggie Masters. After being dumped by her three y ear relationship with Chad, to be traded in for a football dream at UF, she has to succumb to her mother leaving for a better life. Maggie is left to pick up th e remains of her fragmented life. When fate intervenes by the touch from the mys terious and handsome Caleb Jacobson, whom she saves, leaves Maggie breathless, s tartled and captivated. -

UNSOLD ITEMS for - Hollywood Auction Auction 89, Auction Date

26662 Agoura Road, Calabasas, CA 91302 Tel: 310.859.7701 Fax: 310.859.3842 UNSOLD ITEMS FOR - Hollywood Auction Auction 89, Auction Date: LOT ITEM LOW HIGH RESERVE 382 MARION DAVIES (20) VINTAGE PHOTOGRAPHS BY BULL, LOUISE, $600 $800 $600 AND OTHERS. 390 CAROLE LOMBARD & CLARK GABLE (12) VINTAGE $300 $500 $300 PHOTOGRAPHS BY HURRELL AND OTHERS. 396 SIMONE SIMON (19) VINTAGE PHOTOGRAPHS BY HURRELL. $400 $600 $400 424 NO LOT. TBD TBD TBD 432 GEORGE HURRELL (23) 20 X 24 IN. EDITIONS OF THE PORTFOLIO $15,000 $20,000 $15,000 HURRELL III. 433 COPYRIGHTS TO (30) IMAGES FROM HURRELL’S PORTFOLIOS $30,000 $50,000 $30,000 HURRELL I, HURRELL II, HURRELL III & PORTFOLIO. Page 1 of 27 26662 Agoura Road, Calabasas, CA 91302 Tel: 310.859.7701 Fax: 310.859.3842 UNSOLD ITEMS FOR - Hollywood Auction Auction 89, Auction Date: LOT ITEM LOW HIGH RESERVE 444 MOVIE STAR NEWS ARCHIVE (1 MILLION++) HOLLYWOOD AND $180,000 $350,000 $180,000 ENTERTAINMENT PHOTOGRAPHS. 445 IRVING KLAW’S MOVIE STAR NEWS PIN-UP ARCHIVE (10,000+) $80,000 $150,000 $80,000 NEGATIVES OFFERED WITH COPYRIGHT. 447 MARY PICKFORD (18) HAND ANNOTATED MY BEST GIRL SCENE $800 $1,200 $800 STILL PHOTOGRAPHS FROM HER ESTATE. 448 MARY PICKFORD (16) PHOTOGRAPHS FROM HER ESTATE. $800 $1,200 $800 449 MARY PICKFORD (42) PHOTOGRAPHS INCLUDING CANDIDS $800 $1,200 $800 FROM HER ESTATE. 451 WILLIAM HAINES OVERSIZE CAMERA STUDY PHOTOGRAPH BY $200 $300 $200 BULL. 454 NO LOT. TBD TBD TBD 468 JOAN CRAWFORD AND CLARK GABLE OVERSIZE PHOTOGRAPH $200 $300 $200 FROM POSSESSED. -

Ken Alex Rumak and Personal Insurance Company of Canada FS

Financial Services Commission des Commission services financiers of Ontario de l'Ontario FSCO A01-000065 BETWEEN: KEN ALEX RUMAK Applicant and PERSONAL INSURANCE COMPANY OF CANADA Insurer REASONS FOR DECISION Before: Joyce Miller Heard: December 2, 3, 4, 5, 2002, January 6, 7, 8, 9,10,2003 and March 11,2003, at the offices of the Financial Services Commission of Ontario in Toronto. Written submissions were received from both parties by May 2,2003. Motion submissions heard on November 3, 2003 Appearances: Rachel Urman for Mr. Rumak Deborah G. Neilson for Personal Insurance Company of Canada Issues: The Applicant, Ken Alex Rumak, was injured in a motor vehicle accident on July 6, 1997. He applied for and received statutory accident benefits from Personal Insurance Company of Canada ("Personal"), payable under the Schedule.1 Personal terminated weekly income replacement benefits on April 12, 2001. The parties were unable to resolve their disputes through mediation, 1 The Statutory Accident Benefits Schedule - Accidents on or after November 1, 1996, Ontario Regulation 403/96, as amended by Ontario Regulations 462/96, 505/96, 551/96, 303/98, 114/00 and 482/01. RUMAK and PERSONAL FSCO A01-000065 and Mr. Rumak applied for arbitration at the Financial Services Commission of Ontario under the Insurance Act, R.S.O. 1990, C.I. 8, as amended. The issues in this hearing are: 1. Is Mr. Rumak entitled to an income replacement benefit in the amount of $214.88 per week pursuant to subparagraph 5(2)(b) of the Schedule from April 13,2001 and ongoing? 2. -

DVD Profiler

101 Dalmatians II: Patch's London Adventure Animation Family Comedy2003 74 minG Coll.# 1 C Barry Bostwick, Jason Alexander, The endearing tale of Disney's animated classic '101 Dalmatians' continues in the delightful, all-new movie, '101 Dalmatians II: Patch's London A Martin Short, Bobby Lockwood, Adventure'. It's a fun-filled adventure fresh with irresistible original music and loveable new characters, voiced by Jason Alexander, Martin Short and S Susan Blakeslee, Samuel West, Barry Bostwick. Maurice LaMarche, Jeff Bennett, T D.Jim Kammerud P. Carolyn Bates C. W. Garrett K. SchiffM. Geoff Foster 102 Dalmatians Family 2000 100 min G Coll.# 2 C Eric Idle, Glenn Close, Gerard Get ready for outrageous fun in Disney's '102 Dalmatians'. It's a brand-new, hilarious adventure, starring the audacious Oddball, the spotless A Depardieu, Ioan Gruffudd, Alice Dalmatian puppy on a search for her rightful spots, and Waddlesworth, the wisecracking, delusional macaw who thinks he's a Rottweiler. Barking S Evans, Tim McInnerny, Ben mad, this unlikely duo leads a posse of puppies on a mission to outfox the wildly wicked, ever-scheming Cruella De Vil. Filled with chases, close Crompton, Carol MacReady, Ian calls, hilarious antics and thrilling escapes all the way from London through the streets of Paris - and a Parisian bakery - this adventure-packed tale T D.Kevin Lima P. Edward S. Feldman C. Adrian BiddleW. Dodie SmithM. David Newman 16 Blocks: Widescreen Edition Action Suspense/Thriller Drama 2005 102 min PG-13 Coll.# 390 C Bruce Willis, Mos Def, David From 'Lethal Weapon' director Richard Donner comes "a hard-to-beat thriller" (Gene Shalit, 'Today'/NBC-TV). -

Applying a Rhizomatic Lens to Television Genres

A THOUSAND TV SHOWS: APPLYING A RHIZOMATIC LENS TO TELEVISION GENRES _______________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _______________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _____________________________________________________ by NETTIE BROCK Dr. Ben Warner, Dissertation Supervisor May 2018 The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the Dissertation entitled A Thousand TV Shows: Applying A Rhizomatic Lens To Television Genres presented by Nettie Brock A candidate for the degree of Doctor of Philosophy And hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. ________________________________________________________ Ben Warner ________________________________________________________ Elizabeth Behm-Morawitz ________________________________________________________ Stephen Klien ________________________________________________________ Cristina Mislan ________________________________________________________ Julie Elman ACKNOWLEDGEMENTS Someone recently asked me what High School Nettie would think about having written a 300+ page document about television shows. I responded quite honestly: “High School Nettie wouldn’t have been surprised. She knew where we were heading.” She absolutely did. I have always been pretty sure I would end up with an advanced degree and I have always known what that would involve. The only question was one of how I was going to get here, but my favorite thing has always been watching television and movies. Once I learned that a job existed where I could watch television and, more or less, get paid for it, I threw myself wholeheartedly into pursuing that job. I get to watch television and talk to other people about it. That’s simply heaven for me. A lot of people helped me get here. -

And Drama the Cases of Jack Bauer, Sophia, George Lopez, Lieutenant Commander Data, and Jack Mcfarland

10 ADULTS IN TELEVISION SITCOMS AND DRAMA The Cases of Jack Bauer, Sophia, George Lopez, Lieutenant Commander Data, and Jack McFarland PREVIEW: POPULAR CULTURE THEMES of this age group has yet to be represented. Similarly, although there is greater diversity in In this section, you will meet a cast of characters the representation of different racial and ethnic who have reached into our living rooms (and groups in prime-time television, questions hand-held digital devices) directly from the world remain as to whether the roles and actions of of television. Each as unique and different from these characters are a fair representation or the others as is humanly possible, these characters simply perpetuate stereotypes (Graves, 1999). of television sitcom and drama have richly storied Although television comedy is clearly designed lives and offer us a glimpse into the fundamental for laughs, and dramas centering on crime, struggles of the adult experience. Now that the police, or the legal system titillate, provoke, and troubling and angst-ridden years of childhood and shock us, it is important for counselors to con- adolescence are well behind them, they face chal- sider whether or not the depictions of mental lenges that are anchored firmly in the present but illness are accurate and fair (Hyler, 1988; Hyler, that have significant impact on their futures. Gabbard, & Schneider, 1991). And finally, This particular group of characters varies although television shows like Ellen, Will & considerably in age, race, culture, and sexual Grace, Modern Family & and Glee have invited identity. It is important to consider how these conversations around lesbian, gay, bisexual, and different contextual features are represented on transgender (LGBT) issues (Hart, 2000; Quimby, television. -

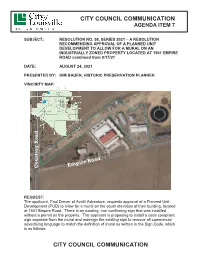

Continued from 8/17/21

CITY COUNCIL COMMUNICATION AGENDA ITEM 7 SUBJECT: RESOLUTION NO. 58, SERIES 2021 – A RESOLUTION RECOMMENDING APPROVAL OF A PLANNED UNIT DEVELOPMENT TO ALLOW FOR A MURAL ON AN INDUSTRIALLY ZONED PROPERTY LOCATED AT 1501 EMPIRE ROAD continued from 8/17/21 DATE: AUGUST 24, 2021 PRESENTED BY: KIM BAUER, HISTORIC PRESERVATION PLANNER VINCINITY MAP: ad o Courtesy Road REQUEST: The applicant, Paul Dreyer of Avid4 Adventure, requests approval of a Planned Unit Development (PUD) to allow for a mural on the south elevation of their building, located at 1501 Empire Road. There is an existing, non-confirming sign that was installed without a permit on the property. The applicant is proposing to install a code compliant sign separate from the mural and redesign the existing sign to remove all commercial advertising language to match the definition of mural as written in the Sign Code, which is as follows: CITY COUNCIL COMMUNICATION SUBJECT: RESOLUTION NO. 58, SERIES 2021 DATE: AUGUST 24, 2021 PAGE 2 OF 7 x Mural means a sign in a non-residential area which consists of a picture or graphic illustration applied directly to a wall of a building or structure that does not advertise or promote a particular business, service, or product. The requested mural would be 7’-9” tall by 70’-0” wide, the same size as the current sign shown in the photo below. BACKGROUND: On February 1, 2020, Avid4 Adventure began leasing space as a tenant from the City of Louisville, who is the owner of 1501 Empire Road. This property is the former location of the City Services facility and yard and the City retained ownership when City Services was relocated to the Colorado Tech Center in 2015.