L'épouvante Au Cinéma II : Les Grands Mythes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hammer's New Blood

God in the form of the Bible-wielding Puri- tan Weil or the combined force of the town’s officials and schoolmaster, to the usual gory Hammer climax, the action never loses pace. The air of seriousness with which the stories are told also helps to wash away any lingering disbelief felt by the audience. The casts of Twins of Evil and Vampire Circus, particularly Cushing, who attacked every role as though he were playing Hamlet at the Old Vic, clearly believed in what they were doing, and their obvious relish makes the viewer forget (for the most part) the pre- posterousness of the proceedings. In Twins of Evil and Vampire Circus, these dual elements of originality and pac- ing, a common thread throughout Ham- mer’s films, may just be their saving grace. Twins of Evil (1971; Hammer Film Produc- The lovely Collinson twins (Madeleine and Mary), as Maria and tions - The Rank Organization) Director: Frieda Gellhorn, arrive in the village of Karnstein to stay with their HAMMER’S NEW BLOOD John Hough. Producers: Harry Fine, Michael uncle Gustav Weil in 1971’s Twins of Evil. (Courtesy of Photofest) Style. Screenplay: Tudor Gates. Cinematog- By Cleaver Patterson which the studio consistently returned. of production designer Bernard Robinson, rapher: Dick Bush (director of photography). Indeed, except for a couple of exceptions, whose skill at making something from Cast: Peter Cushing, Kathleen Byron, Mad- “Since Helen passed on I can’t find bloodsuckers became their mainstay before nothing, along with the deft touch of cin- eleine Collinson (billed as Madelaine in the anything; the heart, quite simply, has they disappeared completely with Cybill ematographer Jack Asher, created some of credits), Mary Collinson, Damien Thomas, European village of Karnstein is terror- the thrill-seeking Frieda into a vampire. -

Masterarbeit / Master's Thesis

MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Gefroren, Genmanipuliert, Geklont - Darstellungen fiktio- nalisierter NS-Wissenschaften im Science-Fiction Film der 60er und 70er Jahre“ verfasst von / submitted by Christopher Gajsek, B.A. angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2019 / Vienna 2019 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Geschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Dr. Frank Stern Inhalt Einleitung ................................................................................................................................... 3 1.Forschungsfragen, Methoden und Quellen ............................................................................. 7 1.1 Forschungsfragen ............................................................................................................. 7 1.2 Methoden .......................................................................................................................... 7 1.3 Filmauswahl ..................................................................................................................... 8 2. Historische Einflüsse – Geschichte formt Geschichten ....................................................... 10 2.1 Science-Fiction und der Nationalsozialismus ............................................................... -

Nosferatu. Revista De Cine (Donostia Kultura)

Nosferatu. Revista de cine (Donostia Kultura) Título: Terence Fisher: notas a la sombra de un estilo Autor/es: La Torre, José Mª Citar como: La Torre, JM. (1991). Terence Fisher: notas a la sombra de un estilo. Nosferatu. Revista de cine. (6):44-49. Documento descargado de: http://hdl.handle.net/10251/43307 Copyright: Reserva de todos los derechos (NO CC) La digitalización de este artículo se enmarca dentro del proyecto "Estudio y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a través de plataformas web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (código HAR2010-18648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València. Entidades colaboradoras: Andrée M el/ y en Las novias de Drácula (Terence Fisher, 1960). En principio, se impone una consideración: no resulta fácil escribir sobre un director cinematográfico cuya filmografía está compuesta por medio centenar de títulos de los que sólo se conocen la mitad, y hablar de constantes, de métodos de trabajo, de estilo, sin correr el riesgo de obrar a la ligera. El problema se suaviza, sin embargo, cuando ese realizador es Terence Fisher, nacido en Londres el23 de febrero de 1904 y muerto el18 de junio de 1980, y cuando las consideraciones deben establecerse, precisamente, en torno a la parte más conocida de su obra, es decir, la que va desde el año 1957, fecha de la realización de La maldición de Frankenstein, hasta 1973, cuando se cierra con la excelente Frankenstein and the Monster from Hell. -

Antología Hammer Films Hammer Antología Antología Hammer Films Hammer Antología Fantástico Fantástico Fantástico

FANTÁSTICOFANTÁSTICOFANTÁSTICO ANTOLOGÍAFANTÁSTICOFANTÁSTICOFANTÁSTICO HAMMER FILMS 4 4 1 0 1 0 ANTOLOGÍA HAMMER FILMS 4 4 FANTÁSTICOELFANTÁSTICOFANTÁSTICO EXPERIMENTO DEL DR. QUATERMASS FANTÁSTICOFANTÁSTICOFANTÁSTICO 4 4 Título Original: e Quatermass Xperiment. 2 3 2 Nacionalidad: GB, 1955. 3 Dirección: Val Guest. 4 4 Producción: Anthony Hinds. Guión: Richard Landau, Val Guest (basado en el serial de la BBC “e Quatermass Xperiment”, de Niguel Kneale) . Fotografía: Walter Harvey. Música: James Bernard. Montaje: James Needs. Intérpretes: Briand Donlevy, Jack Warner, Margia Dean, Richard Wordsworth, David King, ora Hird, Gordon Jackson, Harold Lang, Lionel Jeffries, Maurice Kauffman, Frank Phillips, Gron Davies. Duración: 82 min. Formato: 35 mm. VOSE El profesor Bernard Quatermass, líder del Grupo Británico de Cohetes Experimentales espera e Professor Bernard Quatermass, head of the British Experimental Rocket ansioso el retorno a la Tierra de su último cohete experimental y su tripulación, los primeros Group, is anxiously awaiting the return to Earth of his experimental rocket ship and its crew, who have become the first ever human beings to travel into space. seres humanos en viajar por el espacio. El cohete se considera perdido una vez sobrepasa sin e rocket is at first thought lost, having dramatically overshot its planned motivo aparente la órbita predeterminada, pero de pronto vuelve a aparecer en el radar en un orbit, but eventually is picked up on RADAR and returns to Earth, crash- inesperado regreso a nuestro planeta, realizando -

Diplomarbeit

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Der Frankenstein-Zyklus der Hammer Film Productions. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Repräsentation des Wissenschaftlers Victor Frankenstein“ Verfasserin Karin Kaltenbrunner angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, im November 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Christian Schulte Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung…………………………………..………………………. 7 2 Der Roman „Frankenstein; or, The modern Prometheus“.....…….. 12 2.1 Anmerkungen zu Entstehung und Inhalt………………………..…………….. 12 2.2 Aufgegriffene Motive………………………………………………….……… 17 2.3 Interpretationsansätze………………………………………………………..... 23 2.4 Theaterbearbeitungen………………………………………………………..... 28 3 Frankenstein im Film – ein Überblick………………………..…… 31 4 Der Frankenstein-Zyklus der Hammer Film Productions….……... 41 4.1 Die Geschichte der „Hammer Film Productions Limited“……………………. 41 4.1.1 Anfänge und Aufstieg des Unternehmens……………………………………...…….….…….. 41 4.1.2 „Hammer-Horror” – die Jahre des Erfolgs…………………………….…………………..…… 44 4.1.3 Niedergang des Unternehmens und aktuelle Wiederbelebungsversuche………………….…… 52 4.2 Anmerkungen zum historischen Kontext………………………………………55 4.3 Analyse der Darstellung des Wissenschaftlers………………………………... 70 4.3.1 Allgemeine Bemerkungen zur Repräsentation von Wissenschaft im Science-Fiction- Horrorfilm -

Programación

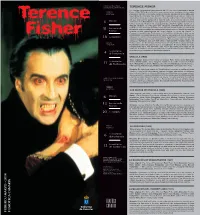

TEATRO GUINIGUADA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TERENCE FISHER La Filmoteca Canaria abre la programación de 2014 con un ciclo dedicado a Terence FEBRERO Fisher (1904-1980), director británico cuya carrera estuvo vinculada a la legendaria 20:30 horas productora Hammer Films donde realizó las mejores películas de terror gótico para mayor gloria de Christopher Lee, otro mito del cine genérico que cada vez cuenta con más adictos. Dicen las enciclopedias que el término “gótico” hace referencia tanto al arte que tuvo lugar en Europa en el siglo XII como a la novela de intriga o terror Drácula ambientada en la Edad Media. Y dicen, igualmente, que alude al tipo de letra que tiene 4 formas angulosas. No dicen las enciclopedias que el término “gótico” denota, en el lenguaje cotidiano, un inequívoco tono peyorativo, probablemente acuñado por Las novias de quienes no conocen el cine de Fisher, cuyas películas se caracterizan por una mezcla 11 de fantasía, mito y sexualidad que escapa a todo encasillamiento. Ahí está la clave para Drácula entender la obra cinematográfica de Fisher (Drácula, La novias de Drácula, La Gorgona, La maldición de Frankenstein y La maldición del Hombre Lobo): con su extraordinaria visceralidad para combinar estilos y conceptos a la hora de poner en La Gorgona imágenes un mundo siniestramente autoritario, presidido por una mente maléfica e 18 inductora todopoderosa del mal comportamiento, Fisher no hace otra cosa que una llamada al espectador para que esté alerta. Históricamente, estamos todavía en MARZO terreno incierto, en el interregno espacial en el que los peores monstruos (Drácula, 20:30 horas Frankenstein, el Hombre Lobo) se dan en la imaginación. -

MICHAEL CARRERAS Biografia

MICHAEL CARRERAS Biografia Nato a Londra il 21 dicembre 1927 comincia a lavorare con il padre James Carreras (poi sir) nel 1943 come contabile ed addetto ad incarichi vari della Hammer, la compagnia di produzione della famiglia. Finita la guerra, dopo aver prestato servizio nella Grenadier Guards nel 1946, partecipa alla fondazione della “nuova Hammer” nel 1947 diventando da allora produttore di alcuni dei film più importanti di quel periodo contribuendo in modo definitivo al successo dell’horror negli anni Cinquanta e Sessanta. Firma la sua prima regia con il cortometraggio Cyril Stapleton and the Show Band (1955) mentre il suo primo lungometraggio è The steel bayonet (1957). Il primo film diretto nel genere fantastico è Maniac (1963). All’inizio degli anni Sessanta abbandona la Hammer per creare la sua compagnia, la Capricorn, ma rientra all’ovile nel 1971 per diventare, l’anno dopo, presidente della Hammer sostituendo il padre. Lascia la compagnia, dopo trent’ anni, nel 1978. Come Henry Younger ha firmato diverse sceneggiature. Intervista condotta da Marco Zatterin al “While Elephant Club”, Mayfair, Londra il 12 febbraio 1986. E’ stata integrata con estratti da altre interviste concesse da Michael Carreras a ‘‘The Littie Shop of Horrors’’ e ‘‘Halls of Horror”. Lei ha cominciato a lavorare per la Hammer che era giovanissimo... Avevo poco più di sedici anni, c’era ancora la guerra. La Exclusive, la compagnia che mio nonno Henry aveva fondato una decina di anni prima, era solo una casa di distribuzione. Fui chiamato, così, per dare una mano a fare i conti e per coordinare l’attacchinaggio dei film che venivano dati alle sale. -

'From the Margins to the Mainstream? the Eastmancolor Revolution and Challenging the Realist Canon in British Cinema' Sarah

‘From the margins to the mainstream? The Eastmancolor Revolution and challenging the realist canon in British Cinema’ Sarah Street, University of Bristol Keith M. Johnston, University of East Anglia Paul Frith, University of East Anglia Carolyn Rickards, University of Bristol Introduction Our research project, ‘The Eastmancolor Revolution and British Cinema, 1955-85’, reveals how a colour-centric approach to British cinema challenges existing understandings of what constitutes the ‘canon’ of films that have received the greatest critical attention as markers of cultural value.1 Discussions of international or American film canon formation highlight the critical selection of artistically or culturally renowned works which tends to be perpetuated by academics, the film industry, and through popular discourse.2 In relation to British cinema, critics have historically privileged black-and-white documentary social realism as a marker of quality and importance, often signalling such realist films as the ‘correct path for British cinema’.3 Focusing on the mid-century period from the initial adoption of Eastman Colour in 1954 until the full adoption of colour at the end of the 1960s, we discuss how aesthetic experiments with colour can offer a compelling parallel history to debates around British film genres, films and filmmakers. This approach allows us to see British film history through a different lens, to move beyond the constraints of the monochromatic realist canon and explore familiar and unfamiliar films in the ‘fresh light’ of colour.4 The academic study of colour film has increased in recent years, with the bulk of that work focusing on the pre-sound era or the Technicolor monopoly within the film industry.5 That scholarship has its own canonical traits, with fantasy, musical, animation, and historical films dominant in the U.S. -

Leonard Harris (Camera Operator) 19/5/1916 - 1995 by Admin — Last Modified Jul 27, 2008 02:16 PM

Leonard Harris (camera operator) 19/5/1916 - 1995 by admin — last modified Jul 27, 2008 02:16 PM BIOGRAPHY: Len Harris trained as a Cameraman in the British Kinematograph Society’s course at the London Polytechnic, Regent Street, and then began at the Gaumont British Shepherd’s Bush studios as a clapper-loader. He worked at Gaumont British on comedies starring Jack Hulbert and Will Hay, as well as serious dramas such as King of the Damned (1935). During the War, Harris served with the Army Kinematograph Service (AKS). He filmed material of the Normandy invasion later used in The True Glory (1945), and made some AKS documentary shorts. During the post-war period, he worked consistently as a camera operator, and occasionally as a cinematographer, primarily for Hammer Film Productions at Bray. SUMMARY: In this interview, Harris talks to Alan Lawson about his career, discussing working practises at Gaumont and Hammer (particularly with regard to budgeting), and technical issues - comparing cameras and back-projection techniques. He recalls the production of many films, including King of the Damned, The Astonished Heart (1949) and X the Unknown (1956). Among the many colleagues he recalls are cinematographers such as Jack Cox, Arthur Crabtree, Jack Asher, Bernard Knowles, Charles Van Enger, Philip Tannura, and directors such as William Beaudine, Tom Walls and Leslie Norman. BECTU History Project - Interview No. 189 [Copyright BECTU] Transcription Date: 2002-10-30 Interview Date: 1991-03-18 Interviewers: Alan Lawson and Manny Yospa Interviewee: Leonard Harris Tape 1, Side 1 Alan Lawson: When and where were you born? Leonard Harris: Well I was born here - just up the road here, in Cheaming Road[?], Brondesbury Park there, and I lived there until I was about sixteen I think. -

British Cinematography in the 1960S

This is a repository copy of A Changing Visual Landcaspe : British Cinematography in the 1960s. White Rose Research Online URL for this paper: https://eprints.whiterose.ac.uk/128444/ Version: Published Version Article: Petrie, Duncan James orcid.org/0000-0001-6265-2416 (2018) A Changing Visual Landcaspe : British Cinematography in the 1960s. Journal of British Cinema and Television. ISSN 1743-4521 https://doi.org/10.3366/jbctv.2018.0415 Reuse This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY) licence. This licence allows you to distribute, remix, tweak, and build upon the work, even commercially, as long as you credit the authors for the original work. More information and the full terms of the licence here: https://creativecommons.org/licenses/ Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ A Changing Visual Landscape: British Cinematography in the 1960s Duncan Petrie Abstract: British cinema of the 1960s offers a productive terrain for the consideration of the significance and contribution of the cinematographer, a rather neglected and marginalised figure in British cinema studies. The work of British practitioners certainly achieved new levels of international recognition during this period, with the award of five Oscars for Best Cinematography between 1960 and 1969, equalling