7E4d4c4d6eaac59689f49563e3

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

This Thesis Comes Within Category D

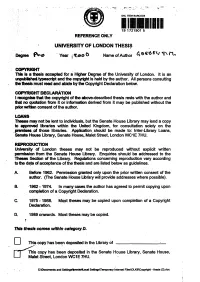

* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

Mensaje De Asunción Del Presidente D. Raúl Ricardo Alfonsín 10 De Diciembre De 1983

Año VI – Nº 153 – Mayo 2018 Mensaje de asunción del Presidente D. Raúl Ricardo Alfonsín 10 de Diciembre de 1983 ISSN 2314-3215 Año VI – Nº 153- Mayo 2018 Dirección Servicios Legislativos Subdirección Documentación e Información Argentina Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario Mensajes presidenciales Mensaje de asunción Congreso de la Nación Argentina Acta del 10 de diciembre de 1983 Presidente de la República Argentina Raúl Ricardo Alfonsín (1983‐1989) Dirección Servicios Legislativos Subdirección Documentación e Información Argentina Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario PROPIETARIO Biblioteca del Congreso de la Nación DIRECTOR RESPONSABLE Alejandro Lorenzo César Santa © Biblioteca del Congreso de la Nación Alsina 1835, 4º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, mayo 2018 Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 ISSN 2314-3215 “Mensaje de asunción del Presidente D. Raúl Ricardo Alfonsín 10 de Diciembre de 1983” Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario PRESENTACIÓN En este número de la publicación Dossier legislativo: Mensajes presidenciales se reproduce el discurso de D. Raúl Ricardo Alfonsín, Presidente de la República Argentina, ante la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre de 1983. Cabe señalar que los Mensajes Presidenciales han sido extraídos de la colección de Diarios de Sesiones de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, disponible en esta Dirección. “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas” 2 “Mensaje de asunción del Presidente D. Raúl Ricardo Alfonsín 10 de Diciembre de 1983” Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario Dossier legislativo Año l (2013) N° 001 al 006 Mensajes presidenciales. -

Presidente Nombre Del Ministerio Ministro Decreto De Nombramiento B.O. Nestor Carlos Kirchner Ministerio De Justicia Y Derechos

Decreto de Presidente Nombre del Ministerio Ministro B.O. Nombramiento Nestor Carlos Ministerio de Justicia y Iribarne, Alberto Juan 905/2005 27/07/05 p.1 Kirchner Derechos Humanos Bautista Nestor Carlos Ministerio de Justicia y Rosatti, Horacio Daniel 1078/2004 26/08/04 p. 2 Kirchner Derechos Humanos Ministerio de Justicia, Nestor Carlos 27/07/2004 p. Seguridad y Derechos Rosatti, Horacio Daniel 930/2004 Kirchner 1 Humanos Ministerio de Justicia, Nestor Carlos 27/05/2003 p. Seguridad y Derechos Béliz, Gustavo Osvaldo 07/2003 Kirchner 5 Humanos Ministerio de Justicia, 11/07/2002 p. Eduardo Duhalde Seguridad y Derechos Alvarez, Juan José 1211/2002 8 Humanos Ministerio de Justicia y Eduardo Duhalde Vanossi, Jorge Reinaldo 06/2002 07/01/02 p. 3 Derechos Humanos Zuppi, Alberto Adolfo Rodriguez Ministerio de Justicia y (Secretario con rango de 016/01 27/12/2001 p.2 Saa Derechos Humanos Ministro) Ministerio de Justicia y Toma,Miguel Angel Camaño Derechos Humanos (interino) Ministerio de Justicia y Toma,Miguel Angel Ramón Puerta 05/2001 24/12/01 p,18 Derechos Humanos (interino) Ministerio de Justicia y De la Rúa, Jorge Fernando De la Rua 875/2000 9/10/00 p. 2 Derechos Humanos Enrique Ministerio de Justicia y Gil Lavedra, Ricardo Fernando De la Rua 008/1999 14/12/99 p. 3 Derechos Humanos Rodolfo Granillo Ocampo, Raúl Carlos Saul Menem Ministerio de Justicia 589/97 30/06/97 p. 2 Enrique Carlos Saul Menem Ministerio de Justicia Jassan, Elías 761/96 15/07/96 p. 3 Carlos Saul Menem Ministerio de Justicia Barra, Rodolfo Carlos 004/1995 11/07/95 p. -

Horario Y Mapa De La Ruta 182B De Colectivo

Horario y mapa de la línea 182B de colectivo 182B Lacarra (Por Marconi) Ver En Modo Sitio Web La línea 182B de colectivo (Lacarra (Por Marconi)) tiene una ruta. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Lacarra (Por Marconi): 24 horas Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 182B de colectivo más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 182B de colectivo Sentido: Lacarra (Por Marconi) Horario de la línea 182B de colectivo 129 paradas Lacarra (Por Marconi) Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 24 horas martes 24 horas Avenida Hector Arregui, 2336 miércoles 24 horas Viena Y Héctor Arregui jueves 24 horas Cruz Varela Y Avenida Hector Arregui viernes 24 horas Ugarteche, 1726 sábado 24 horas Agrelo Y Héctor Arregui domingo 24 horas Montes De Oca Y Avenida Hector Arregui Adolfo Alsina Y Héctor Arregui Información de la línea 182B de colectivo Dirección: Lacarra (Por Marconi) Paez Y Avenida Hector Arregui Paradas: 129 Duración del viaje: 120 min Piñero Y Héctor Arregui Resumen de la línea: Avenida Hector Arregui, 2336, 1897 Piñero, Argentina Viena Y Héctor Arregui, Cruz Varela Y Avenida Hector Arregui, Ugarteche, 1726, Agrelo Y Héctor Arregui, Presidente Rivadavia, 818 Montes De Oca Y Avenida Hector Arregui, Adolfo Alsina Y Héctor Arregui, Paez Y Avenida Hector Presidente Rivadavia, 631 Arregui, Piñero Y Héctor Arregui, Presidente Rivadavia, 818, Presidente Rivadavia, 631, Capitan Capitan Martinez Y Pres. Rivadavia Martinez Y Pres. Rivadavia, Gral. Arenales Y Pres.Rivadavia, Rivadavia Y Oliverio Girondo, Gral. Arenales Y Pres.Rivadavia Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen, 1417, Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen, 1229-1255, Avenida Rivadavia Y Oliverio Girondo Presidente Juan Domingo Perón, 5001, Avenida Oliverio Girondo, Argentina Presidente Juan Domingo Perón, 4918, Cnel. -

Establecimiento Mesas Localización Esc. Nº26 Hipólito Yrigoyen Av. San

MESAS POR ESTABLECIMIENTO - COMUNA 1 Establecimiento Mesas Localización Esc. Nº26 Hipólito Yrigoyen 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, VER Av. San Juan 353 9007, 9008 Universidad Argentina J. F. Kennedy 9009, 9010 y 9011 VER Perú 1156 Inst. María Auxiliadora 9012, 9013 y 9014 VER Av. Juan de Garay 556 / s/n Esc. Nº3 Bernardino Rivadavia 9015, 9016 y 9017 VER Bolivar 1235 Esc. Integral Interdisciplinaria Nº3 9018, 9019 y 9020 VER Piedras 1430 Esc. Nº27 Dean Funes 9021, 9022 y 9023 VER Defensa 1431 CENOF Centro Isauro Arancibia 9024 y 9025 VER Av. Paseo Colon 1366 Esc. N°4 "Baldomero Fernandez" 9026, 9027, 9028 y 9029 VER Peru 1357 Esc. Nº21 Hipólito Vieytes 9030, 9031, 9032 y 9033 VER Perú 946 Esc. Nº1 Valentín Gómez 9034, 9035, 9036 y 9037 VER Av. Independencia 758 Esc. Guillermo Rawson 9038, 9039, 9040 y 9041 VER Humberto I 343 Jardín de Infantes Común N° 3 "San Telmo" 9042 y 9043 VER Piedras 860 Escuela Infantil Nº 5 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, VER Letonia s/n y Ant. Argentina 9050 y 9051 Esc. Nº25 Bandera Argentina 9052 y 9053 VER EE UU del Brasil s/n y Ant. Argentina Colegio Nac. Nº2 D. F. Sarmiento 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059 y VER Libertad 1257 9060 USAL Facultad de Psicología 9061 y 9062 VER M. T. de Alvear 1335 Colegio Mallinckrodt 9063 y 9064 VER Juncal 1160 Inst. C. Ramos Mejía de Bunge 9065, 9066, 9067, 9068 y 9069 VER Paraguay 1252 Esc. Nº5 Rodríguez Peña 9070, 9071, 9072 y 9073 VER Rodríguez Peña 747 Univ. -

D-2014-5-Med-15062018.Pdf

TUCUMÁN DECRETO N° 2 • 014 /5 (MEd) EXPEDIENTE N° 000304/230-0-18.- VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona la provisión de fondos destinados a "Gastos de Funcionamiento" para los Establecimientos Escolares de Gestión Pública, de todos los Niveles dependientes del Ministerio de Educación, para el período lectivo 2.018, y CONSIDERANDO: Que a fojas 01/32 la Dirección de Administración del Ministerio de Educación indica que el gasto asciende a la suma total de $18.388.800.- (pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos), informa la distribución y emite listado de los Establecimientos Escolares que recibirán los fondos. Que a fojas 34/35 obra Instructivo para las rendiciones de cuentas de los establecimientos educativos. Que a fojas 38 interviene favorablemente ,Contaduría General de la Provincia y fojas 44 la Dirección General de Presupuesto determina la imputación aria que atenderá el gasto. <9F.~~m=rorffelm~~;;;~=---~QQue la asignación de fondos se realizó teniendo en cuenta la cantidad MINISTRO DE EDUCACION de alumnos matriculados y serán entregados en dos cuotas cuatrimestrales y una mensual, abarcando el periodo marzo a noviembre de 2.018, ambos incluidos. Por ello; y atento lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fojas 42 (Dictamen Fiscal N° 0444/18), EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: ARTíCULO 1°._AUTORíZASE a la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE EDUCACiÓN a transferir a los establecimientos educativos de gestión estatal, detallados en el Anexo I del presente Decreto, los importes indicados en el M. Ed. Anexo 11, para ser destinados a la adquisición de insumos escolares para el período lectivo 2.018. -

Horario Y Mapa De La Ruta 284B De Colectivo

Horario y mapa de la línea 284B de colectivo 284B Liniers (Por Mosconi) Ver En Modo Sitio Web La línea 284B de colectivo (Liniers (Por Mosconi)) tiene una ruta. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Liniers (Por Mosconi): 24 horas Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 284B de colectivo más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 284B de colectivo Sentido: Liniers (Por Mosconi) Horario de la línea 284B de colectivo 94 paradas Liniers (Por Mosconi) Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 24 horas martes 24 horas Terminal 284 El Poncho, Argentina miércoles 24 horas El Poncho Y Avenida Luro jueves 24 horas El Poncho Y Esteban Echeverría viernes 24 horas Esteban Echeverría, Argentina sábado 24 horas El Poncho Y Estanislao Del Campo domingo 24 horas Nicolás Dávila Y Lácar Nicolás Dávila Y Soldado Sosa Información de la línea 284B de colectivo Nicolás Dávila Y Coronel Montt Dirección: Liniers (Por Mosconi) Paradas: 94 Nicolás Dávila Y Gregorio Jaramillo Duración del viaje: 69 min Jaramillo, Argentina Resumen de la línea: Terminal 284, El Poncho Y Avenida Luro, El Poncho Y Esteban Echeverría, El Gregorio Jaramillo, 997 Poncho Y Estanislao Del Campo, Nicolás Dávila Y Lácar, Nicolás Dávila Y Soldado Sosa, Nicolás Dávila Contralmirante Cordero, 1095 Y Coronel Montt, Nicolás Dávila Y Gregorio Jaramillo, Gregorio Jaramillo, 997, Contralmirante Cordero, Chavarría Y Coronel Montt 1095, Chavarría Y Coronel Montt, Chavarría Y Santa Rosa, Chavarría Y Soldado Sosa, Coronel Aguirre, 2591, Coronel Aguirre Y Lácar, Coronel Aguirre Y Chavarría Y Santa Rosa Estanislao Del Campo, Méndez De Andes Y Estanislao Del Campo, Méndez De Andes, 3099, Chavarría Y Soldado Sosa Méndez De Andes Y Avenida Luro, Méndez De Andes Y Toluca, Toluca Y José Bernaldes Polledo, José Coronel Aguirre, 2591 Bernaldes Polledo Y M. -

El Alzamiento Radical De 1905 La Última Revolución De Hipólito

Mazzei, Daniel (diciembre 2005). El alzamiento radical de 1905 : La última revolución de Hipólito Yrigoyen. En: Encrucijadas, no. 35. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositoriouba.sisbi.uba.ar> El alzamiento radical de 1905 La última revolución de Hipólito Yrigoyen En los primeros días de febrero de 1905, se inició un alzamiento revolucionario encabezado por Hipólito Yrigoyen, contra lo que él mismo llamó “el Régimen”. Si bien no lograría triunfar en su momento, este intento de sublevación sentó las bases para la apertura política que lograría consumarse en 1912 de la mano de Roque Sáenz Peña y con la elección del propio Yrigoyen en 1916 como el primer presidente elegido democráticamente en el país. DANIEL MAZZEI Licenciado en Historia. Docente de Historia Argentina III, (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), e Historia Social Argentina (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Becario UBACyT. Febrero de 1905. El doctor Manuel Quintana es el Presidente de la Nación. El 12 de octubre de 1904 había sucedido a Julio Argentino Roca, la figura emblemática del régimen político instaurado en 1880, tras la derrota del autonomismo porteño frente a las tropas del Estado Nacional. Roca, y el grupo que lo acompañó en su gestión, conformaron un régimen político de carácter restrictivo, durante el cual el gobierno estaba en manos de una minoría privilegiada que controlaba los principales resortes económicos del país y limitaba la participación del resto de la población. En este régimen oligárquico iniciado en 1880 había elecciones periódicas y se mantenían las reglas de la democracia política. -

Capítulo Tercero Los Presidentes Militares Y La Configuracion Política Y Social De Argentina

CAPÍTULO TERCERO LOS PRESIDENTES MILITARES Y LA CONFIGURACION POLÍTICA Y SOCIAL DE ARGENTINA LOS PRESIDENTES MILITARES Y LA CONFIGURACION POLITICA Y SOCIAL DE ARGENTINA Por PEDRO BORGES MORAN Por razones de obligada brevedad y de la limitación de los objetivos, estas páginas se limitarán a proporcionar una visión general, y por lo mismo somera, de la contribución de los presidentes militares a la confi guración política y social de Argentina en su carácter de jefes de estado y de gobierno, no en cuanto personas particulares ni siquiera en su calidad de ministros de un determinado gobierno, fuera civil o militar. Esta contribución puede abordarse o bien reseñando cronológica mente las aportaciones hechas en ese sentido por cada uno de los gobier nos militares de la nación o bien sistematizándolas con un orden determi nado, opción esta última a la que nos hemos atenido. PRESIDENTES MILITARES DE LA REPÚBLICA Hablando con exactitud, el cargo de presidente de Argentina propia mente dicho sólo ha existido, aunque con diversos nombres, desde 1826 hasta 1827 y desde 1852 hasta la actualidad. Sin embargo, los constitucionalistas e historiadores argentinos suelen incluir también entre los presidentes a los que con diversas denominacio nes gobernaron entre 1810 y 1820. A partir de esta fecha y hasta 1826, así como entre 1827 y 1852, no existió un presidente de toda la República, sino que cada provincia estuvo dirigida por su respectivo gobernador. Desde 1852 y hasta la actualidad (noviembre de 1999) la serie de presidentes ha permanecido — 97 — ininterrumpida, aunque sus denominaciones han experimtentado algu nos cambios. Nuestro propósito no es relatar ni valorar la actividad de cada presi dente. -

Presidentes Argentinos

Presidentes argentinos Período P O D E R E J E C U T I V O Presidente: BERNARDINO RIVADAVIA 1826-1827 Sin vicepresidente Presidente: JUSTO JOSÉ DE URQUIZA 1654-1860 Vicepresidente: SALVADOR MARÍA DEL CARRIL Presidente: SANTIAGO DERQUI Vicepresidente: JUAN ESTEBAN PEDERNERA 1860-1862 Derqui renunció y Pedernera, en ejercicio de la presidencia, declaró disuelto al gobierno nacional. Presidente: BARTOLOMÉ MITRE 1862-1868 Vicepresidente: MARCOS PAZ Presidente: DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 1868-1874 Vicepresidente: ADOLFO ALSINA Presidente: NICOLÁS AVELLANEDA 1874-1880 Vicepresidente: MARIANO AGOSTA Presidente: JULIO ARGENTINO ROCA 1880-1886 Vicepresidente: FRANCISCO MADERO Presidente: MIGUEL JUÁREZ CELMAN Vicepresidente: CARLOS PELLEGRINI 1886-1892 En 1890, Juárez Celman debió renunciar como consecuencia de la Revolución del '90. Pellegrini asumió la presidencia hasta completar el período. Presidente: LUIS SAENZ PEÑA Vicepresidente: JOSÉ EVARISTO URIBURU 1892-1898 En 1895, Luis Sáenz Peña renunció, asumiendo la presidencia URIBURU hasta culminar el período. Presidente: JULIO ARGENTINO ROCA 1898-1904 Vicepresidente: NORBERTO QUIRNO COSTA Presidente: MANUEL QUINTANA Vicepresidente: JOSÉ FIGUEROA ALCORTA 1904-1910 En 1906, Manuel Quintana falleció, por lo que debió terminar el período Figueroa Alcorta. Presidente: ROQUE SAENZ PEÑA 1910-1916 Vicepresidente: VICTORINO DE LA PLAZA En 1914, fallece Sáenz Peña, y completa el período Victorino de la Plaza Presidente: HIPÓLITO YRIGOYEN 1916-1922 Vicepresidente: PELAGIO LUNA Presidente: MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 1922-1928 Vicepresidente: ELPIDIO GONZÁLEZ Presidente: HIPÓLITO YRIGOYEN 1928-1930 Vicepresidente: ENRIQUE MARTÍNEZ P O R T A L U N O A R G E N T I N A El 6 de setiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado en este período constitucional en la Argentina, por el cual se derroca a Yrigoyen. -

IV. Estado, Gobierno Y Política En El Régimen Conservador

Texto. Historia Argentina - El Progreso, La Modernización Y Sus Límites (1880-1916) Autor. Mirta Zaida Lobato IV. Estado, Gobierno Y Política En El Régimen Conservador Según uno de los influyentes hombres políticos de la época, don Ramón J. Cárcano, en 1880 las pasiones políticas estaban enardecidas como en tiempos de Pavón y habían estallado los sentimientos locales y los antagonismos de antaño. En verdad, la situación en Buenos Aires era complicada. Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había desconocido a las autoridades nacionales y encabezaba una revuelta armada. Los restos del autonomismo porteño — aquellos que no se habían integrado al Partido Autonomista Nacional (PAN), el localismo y el ex- clusivismo metropolitano encontraban en el gobernador provincial su representación. Los porteños se oponían a la capitalización de Buenos Aires y para evitarlo se levantaron en armas movilizando a la guardia provincial. El alzamiento fue el último de la vieja serie de resistencias a la autoridad nacional que dieron su fisonomía al período previo. Frente a Tejedor y a sus seguidores se levantaba la figura del presidente Nicolás Avellaneda y de un hombre que, a lo largo de varias décadas, se convertiría en una figura crucial de la política de la época. Julio Argentino Roca, como muchos años más tarde el general Perón, con su presencia o su ausencia; con sus voces o sus silencios, ayudaría a delinear la vida política nacional y las acciones del Estado. Para algunos, tanto el presidente Avellaneda como el general victorioso de tantas campañas, incluida la más reciente contra los indios en la frontera sur, representaban la unidad que se había sellado en la Constitución de Santa Fe. -

Roca, El Arquitecto Del Estado Moderno

HISTORIA http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca Roca, el arquitecto del Estado moderno Miguel Ángel De Marco * El 19 de octubre de este año se cumplió un siglo del falle- una nueva exteriorización de la cada vez más extendida cos- cimiento de Julio Argentino Roca, el estadista y militar de tumbre de entablar combates al borde de los sepulcros en vez quien puede decirse que fue el constructor del Estado moder- de debatir las grandes cuestiones de las que depende el futuro. no en el país. La evocación del suceso obtuvo nula repercusión oficial, dio origen a varios actos organizados por instituciones NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS privadas y provocó algunas manifestaciones de rechazo en Roca vio la luz en San Miguel de Tucumán el 17 de julio de las que se llegó a proponer, una vez más, la remoción de sus 1843. Era hijo del coronel José Segundo Roca, quien había estatuas y de los nombres de las calles que lo recuerdan. Fue estado a las órdenes del Libertador José de San Martín, al * El autor es Presidente de la Academia Nacional de la Historia y Ciudadano Ilustre de Rosario. 42 | Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario que admiraba; peleado en la Campaña de la Sierra e inter- que comandaba el coronel Bartolomé Mitre. En las filas de la venido en las acciones militares que dieron independencia Guardia Nacional de Buenos Aires revistaban sus hermanos al Perú. Después había combatido en la guerra contra el Alejandro y Ataliva. Imperio del Brasil y, más tarde, luchado en las filas de los generales José María Paz y Gregorio Aráoz de Lamadrid; Si bien luego de aquella campaña se firmó el Pacto de Unión padecido el destierro luego de la derrota de éste último a Nacional y se dieron algunos pasos en busca de la concordia, manos de Facundo Quiroga y soportado la perspectiva del los ejércitos de la Nación y de la ahora provincia de Buenos fusilamiento tras la fracasada invasión sobre Tucumán des- Aires volvieron a enfrentarse en la batalla de Pavón (17 de sep- de Bolivia, en la que intervino, ya con el grado de coronel, a tiembre de 1861).