1.1 Objet De La Demande

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fiche De Synthèse Site Natura 2000

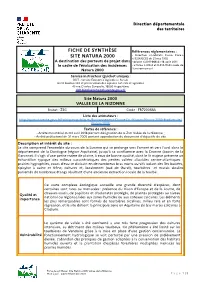

Direction départementale des territoires FICHE DE SYNTHÈSE R!#érences r!$lementaires & SITE NATURA 2000 - Directive « Habitats Faune Flore » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 A destination des porteurs de projet dans - d cret n°2011-9"" du 16 ao#t 2011 le cadre de l !"aluation des incidences - articles $%414-4 et &%414-19 du code de Natura 2000 l'environnement Ser"ice instructeur '$uic(et uni)ue* & DD( - )ervice *conomie +,ricole et &urale Unit .iodiversit et /r servation des es/aces naturels et a,ricoles 43 rue C0arles Duroselle1 16!!0 +n,oul2me ddt-biodiversite3charente%,ouv%4r Site Natura 2000 +A,,EE DE ,A NI-.NNE )tatut 5 Z)C Code : F&72!!""3 ,iste des animateurs & 0tt/5//888%charente%,ouv%4r/9oliti:ues-publi:ues/Environnement-Chasse-Eau-Risques/;atura-20!!-Biodiversite/ ;atura-20!! Te/tes de r!#érence & - +rr2t minist riel du 04 avril 201" /ortant d si,nation de la 6)C <all e de la ;i=onne > - +rr2t /r 4ectoral du 31 mars 20!5 /ortant a//robation du document d'ob@ecti4s du site Description et int!r0t du site & $e site comprend l'ensemble du cours de la $i=onne qui se prolon,e vers l'amont et vers lAaval dans le d /artement de la Dordogne Br ,ion +:uitaineC1 @usquAD sa con4luence avec la Dronne Bbassin de la GaronneC. Fl sAa,it d'une petite riviGre de plaine, à eaux de bonne qualit , dont le lit ma@eur pr sente un chantillon typique des milieuH caract ristiques des petites vall es alluviales centre-atlantiques 5 /rairies hI,rophiles1 cours d'eau se divisant en de nombreuH bras morts ou vi4s isolant des îles bois es1 ripisylve D aulne et 4r2ne1 cultures et1 localement Bsud de EuratC1 tourbiGres et marais alcalins /arsem s de nombreux étan,s r sultant d'une ancienne extraction locale de la tourbe. -

ةtude Hydrogةologique De La Lizonne A

COMPAGNIE D'AMÉNAGEMENT RURAL D'AQUITAINE 48, rue Raymond Lavigne 33110 LE BOUSCAT ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DE LA LIZONNE A VENDO8RE ET DE LA PUDE (DORDOGNE) par F. BEL Avec la collaboration de : A. BELKAID - R. LAPEYRE et C. MAZURIER SERVICE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL AQUITAINE Avenue du Docteur-Albert-Schweitzer - 33600 PESSAC - Tél. (56) 80.69.00 Rapport du B.R.G.M. 83 SGN 266 AQI Pessac, le 30 avril 1983 RESUME La C.A.R.Avayant envisagé d'utiliser l'eau stockée dans les anciennes tourbières de la Lizonne à Vendoire et de la Pude pour l'irrigation des coteaux de Dordogne avoisinants, a confié au B.R.G.M. l'étude hydrogëologique de ces tourbières. L'étude s'est déroulée de Janvier à Mars 1983. Elle a comporté l'exécution de 20 sondages électriques, de 21 sondages de reconnaissance à la tarière (120 m linéaires de foration), la mise en place de 4 dispositifs de pompages d'essais et la réalisation de 5 tests. La coupe géologique des terrains est relativement homogène. On rencontre successivement de haut en bas : « 3 à 4 m de tourbe fibreuse, peu compactée - 0,5 â 1 m d'argile grise plastique - 3 â 4 m d'argile grise enrobant des cailloutis et graviers - les calcaires marno-crayeux du Crétacé Les pompages d'essais ont montré que la perméabilité moyenne des -4 -3 2 tourbes est de Tordre de 5.10 m/s (transmissivité moyenne de 2.10 m /s). Il est donc évident que les tourbières ne sont pas alimentées par les nappes souterraines mais par infiltration de l'eau des rivières (ou des canaux) à travers les tourbes» beaucoup plus perméables qu'on ne le pensait. -

Ribérac Et Saint-Aulaye Pays De

DÉCOUVRIR FLANER PARTAGER Pays de BOUGER Ribérac et Saint-Aulaye DÉGUSTER Le Périgord autrement SORTIR GUIDEGUIDE TTOURISTIQUEOURISTIQUE 20162016 Rendez-vous dans cet autre Périgord à la croisée de la Charente et de la Dordogne! Nous vous promettons des souvenirs inoubliables!! A la richesse de ses paysages, s’ajoutent son riche patrimoine composé de châteaux, d’églises romanes, son patrimoine vernaculaire avec ses lavoirs, pigeonniers, maisons à pan de bois…. Vous flânerez et déambulerez dans des villages de caractères qui vous conteront leurs histoires. Vous partagerez le savoir-faire des nombreux artisans d’art. Vous profiterez de la nature en pratiquant toutes les activités de pleine nature que ce grand territoire vous offre. Les nombreux producteurs fiers de la qualité de leurs produits, vous proposeront des dégustations qui enchanteront vos papilles! Pour animer vos soirées, vous n’aurez que l’embarras du choix, des manifestations variées, festives, vous feront danser jusqu’au bout de la nuit!!! Ce guide vous aidera à passer un agréable séjour en découvrant unn territoire accueillant et attachant. CHENACHENAUD PARCOULPARCOUL SAINT-AULAYE PUYMANGOUPUYMANGOU 4 1010 La Dronne D 5 Découvrir - Pages 4 à 9 Flaner - Pages 10 à 13 ROYAN SAINT-AIGULINSAINT-AIGULIN LA ROCHE-CHALAIS SAINT-MICHELSAINT-MICHEL L’ÉCLL’ÉCLUSE ET-LÉPARONET-LÉPARON SAINT-MICHELICICHELCHELH DE-RIVIÈREDE-RIVIÈRE 1414 1818 Partager - Pages 14 à 17 Bouger - Pages 18 à 25 BORDEAUX 2626 3030 www.tourisme-saintaulaye.frwww.tourisme-Lislesaintaulaye.fr Déguster - Pages 26 à 29 Sortir - Pages 30 à 31 Document édité par les Offices de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye et de Ribérac. -

Page 1 Commune De Résidence Des Représentants Légaux COLLEGE DE

Commune de résidence des représentants légaux COLLEGE DE SECTEUR 24001-ABJAT-SUR-BANDIAT PIEGUT-PLUVIERS 24002-AGONAC PERIGUEUX 24004-AJAT THENON 24005-ALLES-SUR-DORDOGNE LE BUGUE 24006-ALLAS-LES-MINES SAINT-CYPRIEN 24007-ALLEMANS RIBERAC 24008-ANGOISSE LANOUAILLE 24009-ANLHIAC EXCIDEUIL 24010-ANNESSE-ET-BEAULIEU ANNESSE ET BEAULIEU 24011-ANTONNE-ET-TRIGONANT PERIGUEUX 24012-ARCHIGNAC MONTIGNAC 24013-ATUR PERIGUEUX 24014-AUBAS MONTIGNAC 24015-AUDRIX LE BUGUE 24016-AUGIGNAC PIEGUT-PLUVIERS 24018-AURIAC-DU-PERIGORD MONTIGNAC 24019-AZERAT THENON 24020-BACHELLERIE (LA) THENON 24021-BADEFOLS-D'ANS EXCIDEUIL 24022-BADEFOLS-SUR-DORDOGNE LALINDE 24023-BANEUIL LALINDE 24024-BARDOU BEAUMONT 24025-BARS THENON 24026-BASSILAC PERIGUEUX 24027-BAYAC BEAUMONT 24028-BEAUMONT BEAUMONT 24029-BEAUPOUYET MUSSIDAN 24030-BEAUREGARD-DE-TERRASSON TERRASSON 24031-BEAUREGARD-ET-BASSAC VERGT 24032-BEAURONNE NEUVIC 24033-BEAUSSAC MAREUIL 24034-BELEYMAS MUSSIDAN 24035-BELVES BELVES 24036-BERBIGUIERES SAINT-CYPRIEN 24037-BERGERAC BERGERAC 24038-BERTRIC-BUREE RIBERAC 24039-BESSE BELVES 24040-BEYNAC-ET-CAZENAC SARLAT 24041-BEZENAC SAINT-CYPRIEN 24042-BIRAS BRANTÔME 24043-BIRON BEAUMONT 24044-BLIS-ET-BORN THENON 24045-BOISSE BEAUMONT 24046-BOISSEUILH EXCIDEUIL 24047-BOISSIERE-D'ANS THENON 24048-BONNEVILLE-ET-SAINT-AVIT-DE-FUMADIERES VELINES 24050-BORREZE SARLAT 24051-BOSSET LA FORCE 24052-BOUILLAC BELVES 24053-BOULAZAC PERIGUEUX Page 1 Commune de résidence des représentants légaux COLLEGE DE SECTEUR 24054-BOUNIAGUES BERGERAC 24055-BOURDEILLES BRANTÔME 24056-BOURDEIX (LE) -

ZRR : Exonération De Taxe Foncière Sur Les Propriétés Bâties (TFPB)

ZRR : exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) DDFIP Présentation du dispositif Les entreprises qui créent ou reprennent une entreprise en difficulté, dans une ZRR (Zone de revitalisation rurale), peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont concernées les entreprises de moins de 11 salariés : exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, créées ou reprises en ZRR jusqu'au 31/12/2022. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles$$Critères d’éligibilité Pour quel projet ? Présentation des projets Dépenses concernées Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles$$Critères d’inéligibilité$$Dépenses inéligibles Montant de l'aide L'exonération est comprise entre 2 et 5 ans. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au présent dispositif. Informations pratiques L'entreprise doit déclarer, dans les 15 jours de la signature de l'acte, son acquisition au service des impôts. DDFIP ZRR : exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) Page 1 sur 5 Le délai de 5 ans est calculé à partir du 01/01 de la première année au titre de laquelle l'exonération de taxe foncière a été accordée. Critères complémentaires Création avant le 31 décembre 2020. Effectif de moins de 11 salariés. -

Communication Novatech

I.S.RIVERS 2015 Au fil de l'eau : les propriétaires riverains héros méconnus de la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques. Jean-Paul Haghe 1, @, Olivier Guerri 2, *, @, Mélanie Ozenne 2, *, @ Nathalie Jeanneau 3, @ 1 : Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (PRODIG) - Site web École Pratique des Hautes Études [EPHE], Université Paris VII - Paris Diderot, Université Paris IV - Paris Sorbonne, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, CNRS : UMR8586, Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR215 PRODIG - 2 rue Valette - 75005 Paris - France 2 : Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR (FRANCE) - Site web EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne Place de la Laïcité 24250 Castelnaud-la-Chapelle - France 3 : Créham, Etude, conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre - Site Web 202 Rue d’Ornano, 33000 Bordeaux - France RÉSUMÉ Résultats de trois enquêtes portant sur 10 348 parcelles appartenant à 5 140 propriétaires, réalisées par EPIDOR en 2013-14 dans le cadre du programme de coopération Européen Interreg IV B SUDOE SudEau2 (1 050 questionnaires postaux auto-administrés, 213 questionnaires en vis à vis, 46 entretiens). Cette recherche quantitative et qualitative vise à mieux comprendre quelles sont les perceptions des milieux aquatiques, les pratiques de la rivière et l’implication des propriétaires des parcelles riveraines de l'Isle, de la Dronne et de la Belle dans la gestion de ces trois cours d’eau du bassin de la Dordogne en vue de l’atteinte du bon état écologique. ABSTRACT Results of three surveys of 1,302 residents, conducted in 2013 - 2014 as part of the program Epidor SudEau2. -

RAPPORT Allemans

Allemans Bertric-Burée Bourg des Maisons Bourg du Bost Bouteilles Saint Sébastien Celles Champagne et Fontaine Chapdeuil Allemans RAPPORT Chassaignes Cherval Comberanche Epeluche Coutures Creyssac Douchapt Goûts-Rossignol d’activités Grand-Brassac La Chapelle Grésignac La Chapelle Montabourlet La Jemaye- Ponteyraud La Tour Blanche- Cercles Lisle Lusignac Montagrier Nanteuil Auriac de Bourzac Paussac et St Vivien Petit-Bersac 2017 Ribérac St André de Double St Just St Martial Viveyrol COMMUNAUTE DE COMMUNES St Martin de Ribérac St Méard de Dronne St Pardoux de Dronne DU PAYS RIBERACOIS St Paul Lizonne St Sulpice de Roumagnac St Victor St Vincent de Connezac Segonzac Siorac de Ribérac Tocane St Apre Vanxains Vendoire Verteillac Villetoureix 44 communes, une même dynamique Sommaire I Territoire et gouvernance 1-1 Le territoire…………………………………………………………..4 1-2 L’intercommunalité vers la fusion………………………………...6 1-3 Les compétences exercées……………………………………….8 1- 4La gouvernance………………………………………..……………9 II L’activité des services 2-1 L’organisation des services……………………………………….15 2-2 Les ressources humaines…………………………………………19 2-3 Le service financier………………………………………………..24 2-4 Les services enfance jeunesse sport et culture………………..26 2-5 Les services techniques…………………………………………..49 2-6 Le service communication……………………………………….. 54 III Les éléments financiers 3-1 Le contexte budgétaire…………………………………………….57 IV Actions communautaires 4-1 Actions de développement économique…………………………..64 4-2 Actions de développement durable- environnement……………..67 4-3 Actions de -

Album Du Territoire

AAlbumlbum dudu territoireterritoire Communauté de Communes du Verteillacois La Communauté de Communes du Verteillacois a confié la réalisation d’un diagnostic paysager du Verteillacois au CAUE en 2002, cela nous a permis de prendre conscience de notre espace et ainsi de définir une logique de soutien à notre développement. Ce premier partenariat avec le CAUE a permis à la Communauté de Communes de lancer les opérations d’intégration paysagère des bâtiments d’exploitation agricole, une vingtaine de diagnostics d’intégration avaient été réalisés par le CAUE et la Chambre d’Agriculture de la Dordogne. La Communauté de Communes s’est ensuite engagée dans l’élaboration des cartes communales, il nous a semblé évident d’aller un peu plus loin dans le développement de l’habitat en apportant un document de recommandations destiné aux particuliers soucieux de construire en respectant quelques éléments de l’identité paysagère et architecturale locale. C’est ainsi que le CAUE a travaillé sur le Cahier de Recommandations Architecturales et Paysagères pour le compte de la Communauté de Communes. Les conseils des architectes et paysagistes du CAUE se retrouvent dans le cahier de recommandations et résultent fortement des éléments identitaires du Verteillacois. Les particuliers pourront s’inspirer de ce document dans leurs projets de construction neuve et de réhabilitation. Ce patrimoine, clairement identifié et reconnu par tous, est un héritage du passé, essayons de garder son empreinte dans nos constructions à venir. Je remercie toute l’équipe du CAUE pour son travail remarquable ainsi que le Conseil Communautaire qui a validé la démarche en 2006. Alain LUCAS Président de la Communauté de Communes du Verteillacois Le Conseil général a confié au CAUE la rédaction de cahiers de recommandations car il considère les gisements paysagers et naturels comme ressources premières de l’économie locale. -

RAPPORT Allemans

Allemans Bertric-Burée Bourg des Maisons Bourg du Bost Bouteilles Saint Sébastien Celles Cercles Champagne et Fontaine Allemans RAPPORT Chapdeuil Chassaignes Cherval Comberanche Epeluche Coutures Creyssac Douchapt d’activités Goûts-Rossignol Grand-Brassac La Chapelle Grésignac La Chapelle Montabourlet La Jemaye La Tour Blanche Lisle Lusignac Montagrier Nanteuil Auriac de Bourzac Paussac et St Vivien 2016 Petit-Bersac Ponteyraud Ribérac St André de Double COMMUNAUTE DE COMMUNES St Just St Martial Viveyrol St Martin de Ribérac DU PAYS RIBERACOIS St Méard de Dronne St Pardoux de Dronne St Paul Lizonne St Sulpice de Roumagnac St Victor St Vincent de Connezac Segonzac Siorac de Ribérac Tocane St Apre Vanxains Vendoire Verteillac Villetoureix 46 communes, une même dynamique Sommaire I Territoire et gouvernance 1-1 Le territoire………………………………………………………….4 1-2 L’intercommunalité vers la fusion…………………………………7 1-3 Les compétences exercées……………………………………….8 1-4 La gouvernance………………………………………..…………..11 II L’activité des services 2-1 L’organisation des services……………………………………….16 2-2 Les ressources humaines…………………………………………17 2-3 Le service financier………………………………………………...21 2-4 Les services enfance jeunesse sport et culture………………...23 2-5 Les services techniques…………………………………………..42 2-6 Le service communication………………………………………...44 III Les éléments financiers 3-1 Le contexte budgétaire……………………………………………47 IV Actions communautaires 4-1 Actions de développement économique…………………………59 4-2 Actions de développement durable- environnement……………62 4-3 Actions de développement -

Réseau Européen Natura 2000 (Directive Européenne 92/43/CEE Concernant Les Habitats Naturels, La Faune Et La Flore Sauvage)

PREFECTURE DE LA REGION DREAL POITOU-CHARENTES POITOU-CHARENTES Réseau Européen Natura 2000 (Directive européenne 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la faune et la flore sauvage) Fiche d'information INFORMATIONS GENERALES Nom du site : VALLÉE DE LA TUDE Code Natura 2000 : FR5400419 Département(s) : Charente Commune(s) concernée(s) : Aignes-et-Puypéroux, Bazac, Bellon, Bors, Chalais, Charmant, Chavenat, Courgeac, Courlac, Juignac, Juillaguet, Médillac, Montboyer, Montmoreau-St Cybard, Orival, Rioux- Martin, Ronsenac, Saint-Amant, Saint-Avit, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Martial Superficie indicative : 1556,74 ha ****************************************** Désignation en SIC : 07/12/2004 Désignation en ZSC : 09/08/2006 DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 04/10/2010 DESCRIPTION ET INTERET DU SITE Le site comprend une partie de la haute vallée de la Tude et du réseau hydrographique constitué par plusieurs petits affluents secondaires (la Gace et la Velonde, notamment), et forme un petit ensemble alluvial coulant sur des calcaires tendres du Crétacé. L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe, espèce d'intérêt communautaire en voie de disparition à l'échelle nationale. On y retrouve aussi divers biotopes caractéristiques des petites rivières de plaines atlantiques sur terrains sédimentaires : cours d'eau à faible débit, quoique à courant localement assez rapide, à eaux de bonne qualité, bordés d'une ripisylve généralement linéaire à Aulne et Frêne et de prairies plus ou moins hygrophiles à Fritillaire pintade et Orchis à fleurs lâches, de gestion souvent peu intensive (prairies de fauche peu ou non amendées), pouvant évoluer localement en cas d'abandon vers des mégaphorbiaies. -

Compétence Géographique Du Sista Sur Le Département

ORADOUR-FANAIS LA LONDIGNY FORÊT- PLEUVILLE ABZAC DE-TESSÉ LES ADJOTS MONTJEAN ST-MARTIN- DU-CLOCHER THEIL- EPENÈDE RABIER VILLIERS- TAIZÉ-AIZIE LESSAC LA LE-ROUX BRILLAC LA BERNAC PAIZAY- MAGDELEINE LE BOUCHAGE CHÈVRERIE HIESSE NAUDOUIN- EMBOURIE RUFFEC EMPURÉ VILLEFAGNAN BIOUSSAC BENEST LA FAYE CONDAC NANTEUIL- CONFOLENS ESSE VIEUX- ALLOUE EN-VALLÉE BRETTES RAIX RUFFEC LONGRÉ VILLEGATS BARRO LESTERPS COURCÔME VERTEUIL- ANSAC- S T- CHAMPAGNE- SUR-CHARENTE ST-COUTANT SUR-VIENNE CHRISTOPHE MOUTON SOUVIGNÉ TUZIE MONTROLLET LES ST-GEORGES GOURS SALLES-DE- LE AMBERNAC BESSÉ POURSAC ST-FRAIGNE VILLEFAGNAN VIEUX-CÉRIER ST-MAURICE-DES-LIONS CHARMÉ ST-GOURSON CHENON CHASSIECQ TURGON EBRÉON LE LUPSAULT COUTURE SAULGOND LONNES ST-SULPICE- GRAND- ST-LAURENT- BRIGUEUIL TUSSON MANOT JUILLÉ AUNAC-SUR- DE-RUFFEC MADIEU DE-CÉRIS BARBEZIÈRES CHARENTE BEAULIEU- PARZAC ORADOUR LIGNÉ SUR-SONNETTE MOUTONNEAU ROUMAZIÈRES- RANVILLE- VILLEJÉSUS FONTENILLE VENTOUSE CHABRAC LOUBERT BREUILLAUD LICHÈRES CHIRAC LUXÉ AIGRE ST-FRONT S T- FONTCLAIREAU VERDILLE FOUQUEURE GROUX CELLEFROUIN ST-CLAUD MOUTON MONS MANSLE VALENCE LA VILLOGNON NIEUIL ETAGNAC LA PÉRUSE ST-CIERS- TÂCHE AUGE- CELLETTES PUYRÉAUX MARCILLAC- AMBÉRAC SUR- EXIDEUIL ST-MÉDARD LANVILLE MAINE- BONNIEURE LUSSAC CHABANAIS BONNEVILLE COULONGES DE-BOIXE NANCLARS VAL-DE- GENOUILLAC ST-MARY ANVILLE LA VERVANT BONNIEURE SUAUX CHASSENON CHAPELLE SURIS GOURVILLE XAMBES ST-QUENTIN- AUSSAC- CHASSENEUIL- MAZIÈRES SUR-CHARENTE MONTIGNÉ VADALLE SUR-BONNIEURE VOUHARTE VILLEJOUBERT COULGENS GENAC-BIGNAC LES PINS PRESSIGNAC -

Restaurant Tapazzeria for Sale in AUBETERRE-SUR-DRONNE

Restaurant Tapazzeria For Sale in AUBETERRE-SUR-DRONNE (Holder of the "Plus Beaux Villages de France" brand since 1993 and the label "Petites Cités de Caractère" since 2012) , Charente , Poitou Charentes, http://www.aubeterresurdronne.com/ A rare opportunity to buy a property in the centre of the beautiful village of Aubeterre. Far reaching views across the Dordogne countryside and over Aubeterre itself. For more information: [email protected] Historic, former 11th century pilgrim hospital converted into apartment complex with currently 3 operational spacious holiday apartments along with a thriving 'Tapazzeria' restaurant attached to the property, This building is well situated in the center of Aubeterre, one of France's prettiest villages. Just 100 meter walk to the center of the village itself, where there are boutique shops, restaurants and cafés to enjoy and winding secluded streets to explore. Aubeterre's river beach is at just a few moments stroll, where swimming and canoeing can be enjoyed. Well situated for transport with Bergerac and Bordeaux Airports at 65km and 90km, and Limoges a little further a field. Good train links from Chalais just 10km away. RESTAURANT LA TAPAZZERIA The thriving restaurant 'La Tapazzeria' has 120 covers and is very popular with both locals and visitors. It has a part covered outside terrace (103m2), upside terrace (50 m2) and an inside dining area (32.6m2). Upstairs there is an additional dining room with a fireplace. The commercial kitchen is around 41m2, with a cold store. There is a second smaller kitchen area (31m2), housing a wood fired stone pizza oven, a further buffet area (40m2) and a wine cellar.