Villiers-Sur-Loir

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs N°41-2016-06-026 Publié Le 17 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°41-2016-06-026 LOIR-ET-CHER PUBLIÉ LE 17 JUIN 2016 1 Sommaire DDCSPP 41-2016-06-14-005 - Habilitation sanitaire du Dr RISVEGLIATO. (2 pages) Page 6 DDCSPP - Service sports 41-2016-06-09-006 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 9 41-2016-06-09-007 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 12 41-2016-06-09-008 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 15 DDT 41 41-2016-06-06-002 - Arrêté autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques (ECOGEA-CORNU) (3 pages) Page 18 41-2016-06-06-001 - Arrêté autorisant la capture et le transport de poisson à des fins scientifiques et biologiques (C. BOISNEAU) (3 pages) Page 22 41-2016-06-01-013 - Arrêté fixant la liste des communes dans lesquelles la présence de la loutre et du castor d'Eurasie est avérée pour la saison 2016/2017 (2 pages) Page 26 41-2016-06-01-012 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année cynégétique 2016/2017 (3 pages) Page 29 41-2016-06-07-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2016 relatif à la recherche et la destruction de la grenouille taureau en Loir-et-Cher (2 pages) Page 33 41-2016-06-10-008 - Arrêté modificatif attribuant les plans de chasse individuels pour le grand gibier pour la campagne 2016-2017 dans le département de Loir-et-Cher (58 pages) Page 36 41-2016-06-08-001 - Arrêté modificatif autorisant la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques (SUBATECH) (2 pages) Page 95 41-2016-06-07-010 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à la création d'un forage pour abreuvement sur la commune de Lamotte-Beuvron. -

Population 41.Pdf

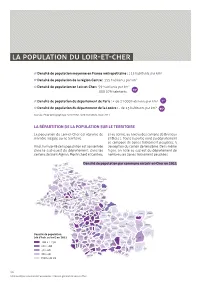

-- Densité de population moyenne en France métropolitaine : 115 habitants par km² Densité de population de la région Centre : 155 habitants par km² Densité de population en Loir-et-Cher : 59 habitants par km² 70e 330 079 habitants er Densité de population du département de Paris : + de 21 000 habitants par km² 1 Densité de population du département de la Lozère : - de 15 habitants par km² 96e Sources : Étude démographique Loir-et-Cher 2020 Livre Blanc. Insee 2011. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE La population du Loir-et-Cher est répartie de et au centre, au niveau des cantons de Bracieux manière inégale sur le territoire. et Blois 1. Toute la partie nord du département se compose de zones faiblement peuplées, à Ainsi, la majorité de la population est concentrée l’exception du canton de Vendôme. De la même dans le sud-ouest du département, dans les façon, on note au sud-est du département de cantons de Saint-Aignan, Montrichard et Contres, nombreuses zones faiblement peuplées. LE GAULT- DU-PERCHE Densité de population par commune en Loir-et-Cher en 2011 LE PLESSIS- DORIN ST-AVIT ARVILLE OIGNY LE POISLAY SOUDAY LA FONTENELLE ST-AGIL DROUÉ BOURSAY RUAN- MONDOUBLEAU SUR-EGVONNE CHOUE BOUFFRY LA CHAPELLE- VILLEBOUT BAILLOU CORMENON VICOMTESSE ST-MARC- FONTAINE- MEMBROLLES RAOUL DU-COR CHAUVIGNY- BEAUCHÊNE ST-JEAN- PRÉNOUVELLON ROMILLY DU-PERCHE FROIDMENTEL VERDES BRÉVAINVILLE OUZOUER- TRIPLEVILLE SARGÉ- LE TEMPLE ST-HILAIRE- LE-DOYEN SUR-BRAYE LA VILLE- LA-GRAVELLE AUX-CLERCS SEMERVILLE DANZÉ MORÉE MOISY BINAS BUSLOUP -

Vendôme CALENDRIER Vendôme 1 Lundi Jeudi Ordures DES COLLECTES Toutes Les Semaines Toutes Les Semaines Ménagères

Déchets non Déchets recyclables recyclables LA collecte DES HABItats collectIFS DE VENDÔME CALENDRIER VENDÔME 1 Lundi JEUDI ORDURES DES COLLECTES toutes les SEMAINES toutes les SEMAINES MÉNAGÈRES Toutes √ √Tous les 15 jours 2 VERRE SEMAINE B les semaines 3 SEMAINE A SEMAINE A Collecte DÉCHets 5 RECYClables 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SEMAINE B SEMAINE B Coulommiers-la-T. Crucheray Azé Morée Areines 21 18 6 St Ouen, Gombergean Danzé St Jean-F. Authon Colonnes À VERRE La plaine, La Folie Huisseau-en-B. Épuisay St Hilaire-la-G. Beauvilliers LE VERRE 1 Rue des Champlés St Ouen écarts, Lancé Fortan Vendôme 1 Busloup Les Grouets, 8 7 Des colonnes 2 Rue des Maillettes Landes-le-G. Haie de Champ Vendôme 2 Ecoman sont implantées sur Route de Danzé 3 Av. Georges Clémenceau La Goupillerie, Marcilly-en-B. La Ville-aux-C. Vendôme 5 Faye l’ensemble du territoire. Pour connaître 4 Place des Quatre Tilleuls La Jousselinière, * Attention Nourray Lisle Fréteval leurs emplacements, 5 Collège Jean Emond Pierrefrite, La rue de Touraine rendez-vous sur le site Périgny Lunay La Bosse 6 Stade Léo Lagrange Les Madeleines, à Ste Anne 9 www.valdem.fr Le Grand Mortier, Pray Mazangé et le lieu-dit La Chapelle-E. 7 All. des Frères Lumière 10 Les Belletenteries, St Amand-L. Pezou Montrieux à Naveil Lignières VENDÔME 8 Rue Charles Péguy sont collectés 11 Les Essarts, Ste Anne * Rahart Meslay 13 9 Prés aux Chats Poiriers, Nioche, le mardi, semaine B 22 Thoré-la-R. Romilly-du-P. Moisy HYPER 12 10 Place de la Liberté Villeporcher, 11 Rue de la Grève Les Rochettes, Tourailles Naveil * 14 Les Fontaines Villemardy Renay CENTRE 12 Quartier Rochambeau 15 Les bacs doivent être sortis 13 Rue Geoffroy Martel Selommes Villerable Rocé la VEIlle AU SOIR du jour de 14 Fbg. -

Conseil Municipal Compte Rendu

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU Transmission aux conseillers municipaux le 16 janvier 2018 Destinataires : Affichage et publication le 16 janvier 2018 Pascal BRINDEAU, Geneviève GUILLOU-HERPIN, Philippe CHAMBRIER, Michèle CORVAISIER, Nicolas HASLÉ, Béatrice ARRUGA, Sam BA, Christian LOISEAU, Jean-Claude MERCIER, Thierry FOURMONT, Patricia FAUREL, Tural KESKINER, Laurent BRILLARD, Alia HAMMOUDI, Raphaël DUQUERROY, Ingrid Présents : POIREY, Florence BOUR (à partir de 20 h 07), Yolande MORALI, Jean-Paul TAPIA, Annie-Claude FRANÇOIS, Laurence SOYER, Agnès MACGILLIVRAY, David RAGUIN, Patrick CALLU, Frédéric DIARD, Agnès LEMOINE, Clara GUIMARD, Laurent MAMEAUX (à partir de 19 h 39), Renaud GRAZIOLI Absent : Laurent MAMEAUX (jusqu’à 19 h 39) Monique GIBOTTEAU à Pascal BRINDEAU, Benoît GARDRAT à Raphaël Absents ayant donné DUQUERROY, Florence BOUR à Christian LOISEAU (jusqu’à 20 h 07), procuration : Jean-Pierre QUILLERÉ à Sam BA, Joëlle LATHIÈRE à Agnès LEMOINE Secrétaires de séance : Raphaël DUQUERROY et David RAGUIN Objet : Compte-rendu du conseil municipal Jeudi 21 décembre 2017 à 19 h 30, salle de réunions, aile Saint-Jacques, parc Date de réunion : Ronsard à Vendôme 1. SECRÉTARIAT de l'ASSEMBLÉE : Désignation des secrétaires de séance A l’unanimité des votants, le conseil municipal désigne Raphaël Duquerroy et David Raguin, en qualité de secrétaires de séance, ainsi que le directeur général des services de la ville en qualité de secrétaire auxiliaire. 1bis SECRÉTARIAT de l'ASSEMBLÉE : Procès-verbal de la séance du jeudi 23 novembre 2017 - Approbation A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du jeudi 23 novembre 2017. 2 SECRÉTARIAT de l’ASSEMBLÉE : Communication des décisions du maire Le conseil municipal prend acte de la communication des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal. -

VENDÔME BLANCHES LA FOSSE RUE CHÈVRE Saint-Firmin-Des-Prés CHÊNE CARRÉ MONCÉ Bourg SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE R4 FOSSÉ DARDÉ

LA CHEVROTTERIE aris ers P LE POIRIER LA CHEVROTTERIEV AU COQ N10 LE POIRIER LES BELLEZÉVERIES AU COQ Lisle BELLE VALLÉE Haie de Champ LA ROCHE PLAN BUS LES BELLEZÉVERIES AREINES • MESLAY • NAVEIL • SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS • BELLE VALLÉE LES HOUPPES LES MAISONS SAINT-OUEN • SAINTE-ANNE • VILLERABLE • VENDÔME BLANCHES LA FOSSE RUE CHÈVRE Saint-Firmin-des-Prés CHÊNE CARRÉ MONCÉ Bourg SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE R4 FOSSÉ DARDÉ SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE Les Brosses R4 Pierrefrite LE BOËL D36 La Grande Chainée Bois de l’oratoire Grand Mortier Poiriers Les Brosses SAINT-FIRMIN / LA GRAPPERIE 1 Pierrefrite LE VAUMORAU Nioche D36 LES ESSARTS LA CHALOPINIÈRE Bois de l’oratoire Touchebelle Grand Mortier V Rochettes Poiriers ers Le Mans A FOSSE Dérompées COURTIN Fontaines D957 COURTOZÉ A Navette TGV ZA des Grouëts Nioche GARE TGV J. Brel LES ESSARTS LE PLESSIS VILLEPORCHER Vallée Touchebelle Chataigneraie V Rochettes ers Le Mans Camélias Butte Catherinet Cités Unies Grives Champlés Monet Cordeliers Mallarmé LA GOUPILLERIE Nuardes ++++ Oratoire +++ Louise Michel + ++++ ++++ Meslay ++++ Jules Vallès Église F La GardeD957 A Navette TGV LA TOUCHE Mons Route de Danzé Saint-Ouen MAIRIE ZA des Grouëts LES FONTAINES Vendôme GARE TGV B DE MESLAY J. Brel Mairie de Saint-Ouen Bigoteries Maillettes VILLECHATAIN Oasis Condorcet Fonderie Piscine des Maillettes Danan Cimetière de Saint-Ouen HUCHEPIE Lycée Ronsard N10 Branly Chataignerie Saint-Exupéry Ile De France Europe Camélias Butte Catherinet Flandres CimetièreCités Unies Nord Grives ++++ Champlés ++++ ++++ -

Liste Des Organisateurs D'accueils Collectifs De Mineurs (Accueils De Loisirs Périscolaires Et Extrascolaires)

Liste des organisateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs (accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires) AREINES AREINES Organisateur :SIVOS AREINES-MESLAY 02 54 77 22 16 Mairie d'Areines 32, rue de la Vallée du Loir - 41100 AREINES [email protected] exercice Periscolaire Mercredi Samedi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août utre(s) jour -de 6 ans: 6/13 ans: 14/17 ans: 2018/2019 X X X X X X oui oui 2019/2020 X X X X X X oui oui AVARAY Organisateur :COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE 02 54 81 40 80 Mairie de Mer 9, route Nationale - 41500 MER [email protected] exercice Periscolaire Mercredi Samedi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août utre(s) jour -de 6 ans: 6/13 ans: 14/17 ans: 2018/2019 X oui oui 2019/2020 X oui oui AZE Organisateur :ASSOCIATION RIBAMBELLE ET COMPAGNIE 02 54 72 18 64 MAIRIE - 41100 AZE [email protected] exercice Periscolaire Mercredi Samedi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août utre(s) jour -de 6 ans: 6/13 ans: 14/17 ans: 2018/2019 X X X X X X X oui oui oui 2019/2020 X X X X X X oui oui oui Organisateur :Mairie d'Azé 02 54 72 01 08 9, rue Galette - 41100 AZE [email protected] exercice Periscolaire Mercredi Samedi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août utre(s) jour -de 6 ans: 6/13 ans: 14/17 ans: 2018/2019 X oui oui BILLY Organisateur :Association Familles Rurales de BILLY 06 25 05 64 79 Place de l'Eglise Mairie - 41130 BILLY exercice Periscolaire Mercredi Samedi Toussaint Noël Hiver Printemps Juillet Août utre(s) jour -de 6 ans: 6/13 ans: 14/17 ans: 2018/2019 -

41310 Ambloy 41100 Areines 41800 Artins 41290 Baigneaux 41170

41310 Ambloy 41100 Areines 41800 Artins 41290 Baigneaux 41170 Baillou 41170 Beauchêne 41290 Beauvilliers 41130 Billy 41240 Binas 41800 Bonneveau 41270 Boursay 41160 Brévainville 41370 Briou 41160 Busloup 41360 Cellé 41120 Cellettes 41190 Chambon-sur-Cisse 41600 Chaon 41290 Chapelle-Enchérie 41320 Chapelle-Montmartin 41330 Chapelle-Vendômoise 41270 Chapelle-Vicomtesse 41110 Châteauvieux 41320 Châtres-sur-Cher 41600 Chaumont-sur-Tharonne 41400 Chissay-en-Touraine 41120 Chitenay 41170 Choue 41700 Choussy 41150 Chouzy-sur-Cisse 41290 Conan 41370 Concriers 41170 Cormenon 41110 Couffy 41230 Courmemin 41800 Couture-sur-Loir 41220 Crouy-sur-Cosson 41160 Danzé 41220 Dhuizon 41270 Droué 41290 Épiais 41360 Épuisay 41800 Essarts 41400 Faverolles-sur-Cher 41210 Ferté-Beauharnais 41300 Ferté-Imbault 41800 Fontaine-les-Coteaux 41270 Fontenelle 41360 Fortan 41330 Fossé 41190 Françay 41130 Gièvres 41310 Gombergean 41230 Gy-en-Sologne 41310 Huisseau-en-Beauce 41370 Josnes 41310 Lancé 41190 Lancôme 41320 Langon 41800 Lavardin 41500 Lestiou 41160 Lignières 41200 Loreux 41370 Lorges 41360 Lunay 41370 Madeleine-Villefrouin 41320 Maray 41370 Marchenoir 41100 Marcilly-en-Beauce 41210 Marcilly-en-Gault 41110 Mareuil-sur-Cher 41330 Marolles 41250 Maslives 41100 Mazangé 41140 Méhers 41240 Membrolles 41320 Mennetou-sur-Cher 41150 Mesland 41130 Meusnes 41200 Millançay 41160 Moisy 41170 Mondoubleau 41250 Mont-près-Chambord 41400 Monthou-sur-Cher 41210 Montrieux-en-Sologne 41800 Montrouveau 41500 Mulsans 41100 Naveil 41210 Neung-sur-Beuvron 41600 Nouan-le-Fuzelier 41140 -

Loir-Et-Cher Signée À Blois Le 29 Septembre 2020 Entre Les Présidents Des Organisations Agricoles Et Le Directeur Départemental Des Finances Publiques

Région CENTRE Période DEPARTEMENT DE LOIR -ET -CHER du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES lors d’acquisitions immobilières par les collectivités et organismes tenus de solliciter l’avis du service des Domaines Références : protocole régional signé à Orléans le 28 juillet 2006 entre les représentants régionaux de la profession agricole et de l’administration fiscale convention départementale d’application en Loir-et-Cher signée à Blois le 29 septembre 2020 entre les présidents des organisations agricoles et le directeur départemental des finances publiques. Champ d’application : « le présent protocole vise à l’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exploitant, fermier ou propriétaire résultant de l’extinction forcée et anticipée de ses droits, du fait de son éviction d’une partie ou de la totalité de la superficie de son exploitation » INDEMNITES FORFAITAIRES D’EVICTION résultant de l’application des barèmes, comprenant l’indemnité d’exploitation et l’indemnité compensatrice de la perte de fumures, d’arrières fumures, d’amendements et de façons culturales, avec prise en compte du complément pour pression foncière. Régions fiscales Indemnité Régions fiscales Indemnité en € / ha en € / ha Beauce 5 540 € Perche et Gâtine Tourangelle 5 340 € Forte pression foncière : 8 460 € Forte pression foncière : 8 250 € Blois (nord Loire) la Chaussée Saint Victor, Vendôme, Saint Ouen, Saint Denis sur Loire, Villebarou, Fossé, Mer Villiers sur Loir, Azé, Naveil Pression foncière -

Schéma Départemental D'alimentation En Eau Potable

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LOIR-ET-CHER 2012 Conseil Général de Loir et Cher Schéma Départemental AEP 2012 SOMMAIRE INTRODUCTION 1) Bilan des réalisations depuis 2001 ................................................................................... 2 1.1 Rappel du programme d'actions du schéma de 2001 ......................................................... 2 1.2 Approvisionnement, secours et soutien .............................................................................. 3 1.3 Protection de la ressource en eau ...................................................................................... 4 1.4 Ouvrages de prélèvements ................................................................................................. 5 1.4.1 Age ........................................................................................................................ 5 1.4.2 État ........................................................................................................................ 6 1.5 Sécurisation des collectivités .............................................................................................. 8 2) Évolution des indicateurs AEP ........................................................................................ 14 2.1 Organisations administratives ........................................................................................... 14 2.2 Modes de gestion .............................................................................................................. 15 2.3 -

Transport De Personnes Autonomes

SERVICES de TRANSPORTS pour personnes autonomes TELEPHONE ADRESSE CONTACT INFORMATIONS DIVERSES E-MAIL TLC, Transports du Loir-et-Cher, délégataire du Conseil départemental de Loir-et-Cher , vous transportent à travers tout le département : lignes régulières, scolaires, transport à la demande (TAD), transports urbains. Lignes régulières Ligne 1 : Beaugency / Blois Ligne 2 : Lamotte-Beuvron / Blois REMI Ligne 3 : Salbris / Blois Réseaux de Mobilité Ligne 4 : Romorantin / Blois CONSEIL DEPARTEMENTAL Interurbaine Ligne 5 : Couffy / Blois Place de la République 02 54 58 47 33 remi41scolaire(@) Ligne 55 : Fresnes / Blois 41020 BLOIS CEDEX remi-centrevaldeloire.fr ou Ligne 6 : St-Georges sur Cher / Blois [email protected] Ligne 8 : Montoire / Blois 02 54 58 55 44 Ligne 9 : Vendôme / Blois Ligne 10 : Ouzouer le Marché / Blois Ligne 11 : Lorges / Blois Ligne 12 : Artins/ Vendôme Ligne 13 : Mondoubleau / BLois Ligne 14 : Droué / Vendôme Ligne 16 : Beaugency / Blois Ligne 20 : Saint Hilaire La Gravelle/Vendôme Si vous avez connaissance d'informations complémentaires ou de modifications, Vivre autonome 41 - le 23/01/2017 n'hésitez pas à nous en faire part au 02 54 58 43 79. 1 liste non exhaustive TELEPHONE ADRESSE CONTACT INFORMATIONS DIVERSES E-MAIL Transports à la demande (TAD) En quoi consiste le transport à la demande ? Son principe est simple : un véhicule vient vous chercher où vous le souhaitez dans le périmètre de votre communauté de communes, pour vous conduire à l'un des points d'arrêt définis Comment réserver ? Il vous suffit de vous inscrire en appelant la centrale de réservation au 02 54 58 41 50 au plus tard à 12 h la veille de votre déplacement (ou le dernier jour ouvrable). -

Accueils De Loisirs, Accueils De Scoutisme Et Séjours De Vacances)

Liste des organisateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs (accueils de loisirs, accueils de scoutisme et séjours de vacances) Attention un stage pratique doit obligatoirement se dérouler en séjour de vacances ou en accueil de loisirs ou de scoutisme déclaré pour être validé dans le cadre du BAFA et BAFD. Les autres catégories d'accueil : accueil de jeunes, séjours spécifiques (sportifs, artistiques et culturels, linguistiques, chantier de jeunes ou rencontre européenne), séjour dans une famille ou séjour court non associé à un accueil de loisirs ne sont pas acceptés comme lieu de stage. AREINES SIVOS AREINES-MESLAY Loisirs Périscolaire Mairie d'Areines 32, rue de la Vallée du Loir - 41100 AREINES 0254772216 AZE ASSOCIATION RIBAMBELLE ET COMPAGNIE Loisirs MAIRIE - 41100 AZE 0254721864 Mairie d'Azé Périscolaire 7, rue Galette - 41100 AZE 0254720108 BLOIS Association Diocésaine de Blois vacances Evêché 2 rue Clos-Haut - 41000 BLOIS 0254564050 ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE EN VIENNE Loisirs 1, RUE DUPRE - 41000 BLOIS 0254786445 [email protected] FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES DE LOIR ET Loisirs Périscolaire CHER 10 allée Jean AMROUCHE BP 11003 - 41000 BLOIS 0254430161 Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne vacances 1 rue de Berry - 41000 BLOIS 0254572664 OGEC MONSABRE Loisirs Périscolaire 6, rue du Point du Jour - 41000 BLOIS 0254741468 VILLE DE BLOIS - Service Education Enfance Loisirs Périscolaire Pôle éducation, culture et sport-Service Enfance 10 place Saint Louis - 41000 0254446725 BLOIS Ville de BLOIS - Service jeunesse Loisirs -

La Vallée Du Loir En Perche Et Haut Vendômois GUIDE TOURISTIQUE CHARTRES PARIS 1 A.1

La Vallée du Loir En Perche et Haut Vendômois GUIDE TOURISTIQUE CHARTRES PARIS 1 A.1 La Bazoche Gouet 8 1 1 . D D D.927 .1 LE MANS D.927 Montmirail St-Avit .921 A D B C D Le Plessis Arrou Dorin Le Gault PICTOGRAMMES DE LA CARTE du Perche D.19 .302 D D .1 17 TERROIR Oigny Courtalain Le CHÂTEAUX ARTISANAT ACCEUIL VÉLO 1 Poislay 1 Vibray Arville La Fontenelle 1 41 .1 .921 D D ÉGLISES D.40 BAIGNADE CHAPELLES St-Agil Droué Souday D.23 PIERRES 23 GOLF Ruan D D.160160 CHÂTEAUDUN DE LÉGENDE .1 sur-Egvonne D.40 Boursay Bouffry Loir POINT DE VUE CANOË KAYAK Choue Fontaine Raoul Cloyes sur-le-Loir La Chapelle D.106 MÉMORIAL ÉQUITATION Mondoubleau D.106 Vicomtesse CHÂTEAUDUN LE MANS Villebout D St Marc .141 Baillou 2 du-Cor 2 Chauvigny D.2. 4 du-Perche St Jean Cormenon Froidmentel D.56 D 0 1 .151 D . 1 N. Brévainville 9 Sommaire .921 Ouzouer-le-Doyer D D.56 Le Temple Romilly- Beauchêne Sargé D.56 du-Perche .95 24 sur-Braye D Semerville .9 SITES, VISITES ET DECOUVERTE 8 St Calais D St Hilaire la Gravelle Moisy Sites / patrimoine historique 8 Atlantique La Ville D .5 Epuisay aux Clercs TGV D.357 Chapelles et Eglises 6 N.1577 Danzé Morée LE MANS Busloup D.357 ORLÉANS Sur la piste des pierres de légende 21 Savigny- D .957 FRÉTEVAL et du patrimoine vernaculaire sur-Braye 3 3 .53 .2244 D D D Le petit patrimoine de Pays 26 .303 Rahart D D .141 .5 Pezou Les lavoirs en Perche et Haut Vendômois 27 Viévy-le-Rayé Lisle Azé Lignières La Bosse TERROIR ET SAVOIR FAIRE 28 D Rocheux .9 Fortan Découverte du terroir 28 D .36 0 Renay Bessé Cellé 1 Mazangé N.