Rapport De Présentation – 30 Novembre 2007 - 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Commune Du Bassin Loire-Bretagne

Commune du bassin Loire-Bretagne n° Région département Département Nom commune Code INSEE AUVERGNE 03 ALLIER ABREST 03001 AUVERGNE 03 ALLIER AGONGES 03002 AUVERGNE 03 ALLIER AINAY-LE-CHATEAU 03003 AUVERGNE 03 ALLIER ANDELAROCHE 03004 AUVERGNE 03 ALLIER ARCHIGNAT 03005 AUVERGNE 03 ALLIER ARFEUILLES 03006 AUVERGNE 03 ALLIER ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 03007 AUVERGNE 03 ALLIER ARRONNES 03008 AUVERGNE 03 ALLIER AUBIGNY 03009 AUVERGNE 03 ALLIER AUDES 03010 AUVERGNE 03 ALLIER AUROUER 03011 AUVERGNE 03 ALLIER AUTRY-ISSARDS 03012 AUVERGNE 03 ALLIER AVERMES 03013 AUVERGNE 03 ALLIER AVRILLY 03014 AUVERGNE 03 ALLIER BAGNEUX 03015 AUVERGNE 03 ALLIER BARBERIER 03016 AUVERGNE 03 ALLIER BARRAIS-BUSSOLLES 03017 AUVERGNE 03 ALLIER BAYET 03018 AUVERGNE 03 ALLIER BEAULON 03019 AUVERGNE 03 ALLIER BEAUNE-D'ALLIER 03020 AUVERGNE 03 ALLIER BEGUES 03021 AUVERGNE 03 ALLIER BELLENAVES 03022 AUVERGNE 03 ALLIER BELLERIVE-SUR-ALLIER 03023 AUVERGNE 03 ALLIER BERT 03024 AUVERGNE 03 ALLIER BESSAY-SUR-ALLIER 03025 AUVERGNE 03 ALLIER BESSON 03026 AUVERGNE 03 ALLIER BEZENET 03027 AUVERGNE 03 ALLIER BILLEZOIS 03028 AUVERGNE 03 ALLIER BILLY 03029 AUVERGNE 03 ALLIER BIOZAT 03030 AUVERGNE 03 ALLIER BIZENEUILLE 03031 AUVERGNE 03 ALLIER BLOMARD 03032 AUVERGNE 03 ALLIER BOST 03033 AUVERGNE 03 ALLIER BOUCE 03034 AUVERGNE 03 ALLIER LE BOUCHAUD 03035 AUVERGNE 03 ALLIER BOURBON-L'ARCHAMBAULT 03036 AUVERGNE 03 ALLIER BRAIZE 03037 AUVERGNE 03 ALLIER BRANSAT 03038 AUVERGNE 03 ALLIER BRESNAY 03039 AUVERGNE 03 ALLIER BRESSOLLES 03040 AUVERGNE 03 ALLIER LE BRETHON 03041 AUVERGNE 03 ALLIER -

Recueil Des Actes Administratifs N°41-2016-06-026 Publié Le 17 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°41-2016-06-026 LOIR-ET-CHER PUBLIÉ LE 17 JUIN 2016 1 Sommaire DDCSPP 41-2016-06-14-005 - Habilitation sanitaire du Dr RISVEGLIATO. (2 pages) Page 6 DDCSPP - Service sports 41-2016-06-09-006 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 9 41-2016-06-09-007 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 12 41-2016-06-09-008 - Dérogation BNSSA (2 pages) Page 15 DDT 41 41-2016-06-06-002 - Arrêté autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques (ECOGEA-CORNU) (3 pages) Page 18 41-2016-06-06-001 - Arrêté autorisant la capture et le transport de poisson à des fins scientifiques et biologiques (C. BOISNEAU) (3 pages) Page 22 41-2016-06-01-013 - Arrêté fixant la liste des communes dans lesquelles la présence de la loutre et du castor d'Eurasie est avérée pour la saison 2016/2017 (2 pages) Page 26 41-2016-06-01-012 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année cynégétique 2016/2017 (3 pages) Page 29 41-2016-06-07-015 - Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2016 relatif à la recherche et la destruction de la grenouille taureau en Loir-et-Cher (2 pages) Page 33 41-2016-06-10-008 - Arrêté modificatif attribuant les plans de chasse individuels pour le grand gibier pour la campagne 2016-2017 dans le département de Loir-et-Cher (58 pages) Page 36 41-2016-06-08-001 - Arrêté modificatif autorisant la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques (SUBATECH) (2 pages) Page 95 41-2016-06-07-010 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à la création d'un forage pour abreuvement sur la commune de Lamotte-Beuvron. -

Population 41.Pdf

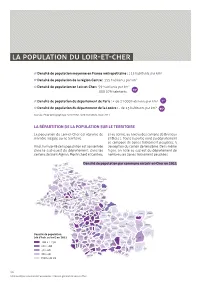

-- Densité de population moyenne en France métropolitaine : 115 habitants par km² Densité de population de la région Centre : 155 habitants par km² Densité de population en Loir-et-Cher : 59 habitants par km² 70e 330 079 habitants er Densité de population du département de Paris : + de 21 000 habitants par km² 1 Densité de population du département de la Lozère : - de 15 habitants par km² 96e Sources : Étude démographique Loir-et-Cher 2020 Livre Blanc. Insee 2011. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE La population du Loir-et-Cher est répartie de et au centre, au niveau des cantons de Bracieux manière inégale sur le territoire. et Blois 1. Toute la partie nord du département se compose de zones faiblement peuplées, à Ainsi, la majorité de la population est concentrée l’exception du canton de Vendôme. De la même dans le sud-ouest du département, dans les façon, on note au sud-est du département de cantons de Saint-Aignan, Montrichard et Contres, nombreuses zones faiblement peuplées. LE GAULT- DU-PERCHE Densité de population par commune en Loir-et-Cher en 2011 LE PLESSIS- DORIN ST-AVIT ARVILLE OIGNY LE POISLAY SOUDAY LA FONTENELLE ST-AGIL DROUÉ BOURSAY RUAN- MONDOUBLEAU SUR-EGVONNE CHOUE BOUFFRY LA CHAPELLE- VILLEBOUT BAILLOU CORMENON VICOMTESSE ST-MARC- FONTAINE- MEMBROLLES RAOUL DU-COR CHAUVIGNY- BEAUCHÊNE ST-JEAN- PRÉNOUVELLON ROMILLY DU-PERCHE FROIDMENTEL VERDES BRÉVAINVILLE OUZOUER- TRIPLEVILLE SARGÉ- LE TEMPLE ST-HILAIRE- LE-DOYEN SUR-BRAYE LA VILLE- LA-GRAVELLE AUX-CLERCS SEMERVILLE DANZÉ MORÉE MOISY BINAS BUSLOUP -

Vendôme CALENDRIER Vendôme 1 Lundi Jeudi Ordures DES COLLECTES Toutes Les Semaines Toutes Les Semaines Ménagères

Déchets non Déchets recyclables recyclables LA collecte DES HABItats collectIFS DE VENDÔME CALENDRIER VENDÔME 1 Lundi JEUDI ORDURES DES COLLECTES toutes les SEMAINES toutes les SEMAINES MÉNAGÈRES Toutes √ √Tous les 15 jours 2 VERRE SEMAINE B les semaines 3 SEMAINE A SEMAINE A Collecte DÉCHets 5 RECYClables 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SEMAINE B SEMAINE B Coulommiers-la-T. Crucheray Azé Morée Areines 21 18 6 St Ouen, Gombergean Danzé St Jean-F. Authon Colonnes À VERRE La plaine, La Folie Huisseau-en-B. Épuisay St Hilaire-la-G. Beauvilliers LE VERRE 1 Rue des Champlés St Ouen écarts, Lancé Fortan Vendôme 1 Busloup Les Grouets, 8 7 Des colonnes 2 Rue des Maillettes Landes-le-G. Haie de Champ Vendôme 2 Ecoman sont implantées sur Route de Danzé 3 Av. Georges Clémenceau La Goupillerie, Marcilly-en-B. La Ville-aux-C. Vendôme 5 Faye l’ensemble du territoire. Pour connaître 4 Place des Quatre Tilleuls La Jousselinière, * Attention Nourray Lisle Fréteval leurs emplacements, 5 Collège Jean Emond Pierrefrite, La rue de Touraine rendez-vous sur le site Périgny Lunay La Bosse 6 Stade Léo Lagrange Les Madeleines, à Ste Anne 9 www.valdem.fr Le Grand Mortier, Pray Mazangé et le lieu-dit La Chapelle-E. 7 All. des Frères Lumière 10 Les Belletenteries, St Amand-L. Pezou Montrieux à Naveil Lignières VENDÔME 8 Rue Charles Péguy sont collectés 11 Les Essarts, Ste Anne * Rahart Meslay 13 9 Prés aux Chats Poiriers, Nioche, le mardi, semaine B 22 Thoré-la-R. Romilly-du-P. Moisy HYPER 12 10 Place de la Liberté Villeporcher, 11 Rue de la Grève Les Rochettes, Tourailles Naveil * 14 Les Fontaines Villemardy Renay CENTRE 12 Quartier Rochambeau 15 Les bacs doivent être sortis 13 Rue Geoffroy Martel Selommes Villerable Rocé la VEIlle AU SOIR du jour de 14 Fbg. -

Réduction Du Risque Inondation Dans Le Bassin Versant Du Loir Compte-Rendu De Réunion Du Comité De Suivi - Secteur Amont- Montoire-Sur-Le-Loir, Le 7 Juillet 2015

Réduction du risque inondation dans le bassin versant du Loir Compte-rendu de réunion du Comité de suivi - Secteur amont- Montoire-sur-le-Loir, le 7 juillet 2015 Objet : Mise en œuvre des propositions d’actions issues de l’étude globale du Loir : bilan et suivi Présents : Structure Nom Mairie RAHAY SALTEL Claudius Mairie SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE PATIGNIER Dominique Mairie SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE VIARD Gérard MAIRIE MONTOIRE-SUR-LE-LOIR MOYER Guy Mairie VIBRAYE GUERANT André Mairie COUTURE-SUR-LOIR BONZI Mireille Mairie COUTURE-SUR-LOIR LOYAU Jean DDT 41 – SPRICER BAJOU Isabelle Mairie LA BAZOCHE GOUET LEGRET Gérard Mairie PEZOU JANSSEN Nicolas Mairie LA CHAPELLE HUON HUGER Jean-Pierre Mairie TROO SAILLARD Serge Mairie EVAILLE / COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS CALAISIEN GREMILLON Patrick SIERAVL / MAIRIE VENDOME CHAMBRIER Philippe SieraVL MOSNIER Natacha Mairie LAVARDIN FLEURY Thierry Mairie SAINT RIMAY ROLLAND Yves Mairie NAVEIL BORDIER Claude Mairie BESSE-SUR-BRAYE LACOCHE Jacques Mairie BESSE-SUR-BRAYE BONNAMY Marina Mairie TERNAY GAUTEUR Céline Mairie TERNAY REICHZENBACH Cécile Mairie DOUY / COMMUNAUTE COMMUNES 3 RIVIERES DEBALLON Jean-Yves EP Loire – chargée de mission inondations BV Maine GASPARI Virginie Comité de suivi - Secteur amont Montoire-sur-le-Loir le 7 juillet 2015 - page 1/7 SAGE Loir - Animateur DELAUNAY Alexandre Personnes excusées : CLE SAGE LOIR - Président M. DENIS Adrien EP LOIRE - DGS M. EUDE Jean-Claude Conseil Régional Centre Val de Loire Mme JORY Claire Conseil Départemental d’Eure-et-Loir Mme VEDIE Céline CCI Région Centre M. PROY Dominique Communauté de communes du Perche Thironnais M. Le Président Communauté de Commune du Vendômois rural M. -

Conseil Municipal Compte Rendu

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU Transmission aux conseillers municipaux le 16 janvier 2018 Destinataires : Affichage et publication le 16 janvier 2018 Pascal BRINDEAU, Geneviève GUILLOU-HERPIN, Philippe CHAMBRIER, Michèle CORVAISIER, Nicolas HASLÉ, Béatrice ARRUGA, Sam BA, Christian LOISEAU, Jean-Claude MERCIER, Thierry FOURMONT, Patricia FAUREL, Tural KESKINER, Laurent BRILLARD, Alia HAMMOUDI, Raphaël DUQUERROY, Ingrid Présents : POIREY, Florence BOUR (à partir de 20 h 07), Yolande MORALI, Jean-Paul TAPIA, Annie-Claude FRANÇOIS, Laurence SOYER, Agnès MACGILLIVRAY, David RAGUIN, Patrick CALLU, Frédéric DIARD, Agnès LEMOINE, Clara GUIMARD, Laurent MAMEAUX (à partir de 19 h 39), Renaud GRAZIOLI Absent : Laurent MAMEAUX (jusqu’à 19 h 39) Monique GIBOTTEAU à Pascal BRINDEAU, Benoît GARDRAT à Raphaël Absents ayant donné DUQUERROY, Florence BOUR à Christian LOISEAU (jusqu’à 20 h 07), procuration : Jean-Pierre QUILLERÉ à Sam BA, Joëlle LATHIÈRE à Agnès LEMOINE Secrétaires de séance : Raphaël DUQUERROY et David RAGUIN Objet : Compte-rendu du conseil municipal Jeudi 21 décembre 2017 à 19 h 30, salle de réunions, aile Saint-Jacques, parc Date de réunion : Ronsard à Vendôme 1. SECRÉTARIAT de l'ASSEMBLÉE : Désignation des secrétaires de séance A l’unanimité des votants, le conseil municipal désigne Raphaël Duquerroy et David Raguin, en qualité de secrétaires de séance, ainsi que le directeur général des services de la ville en qualité de secrétaire auxiliaire. 1bis SECRÉTARIAT de l'ASSEMBLÉE : Procès-verbal de la séance du jeudi 23 novembre 2017 - Approbation A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du jeudi 23 novembre 2017. 2 SECRÉTARIAT de l’ASSEMBLÉE : Communication des décisions du maire Le conseil municipal prend acte de la communication des décisions du maire prises par délégation du conseil municipal. -

VENDÔME BLANCHES LA FOSSE RUE CHÈVRE Saint-Firmin-Des-Prés CHÊNE CARRÉ MONCÉ Bourg SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE R4 FOSSÉ DARDÉ

LA CHEVROTTERIE aris ers P LE POIRIER LA CHEVROTTERIEV AU COQ N10 LE POIRIER LES BELLEZÉVERIES AU COQ Lisle BELLE VALLÉE Haie de Champ LA ROCHE PLAN BUS LES BELLEZÉVERIES AREINES • MESLAY • NAVEIL • SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS • BELLE VALLÉE LES HOUPPES LES MAISONS SAINT-OUEN • SAINTE-ANNE • VILLERABLE • VENDÔME BLANCHES LA FOSSE RUE CHÈVRE Saint-Firmin-des-Prés CHÊNE CARRÉ MONCÉ Bourg SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE R4 FOSSÉ DARDÉ SAINT-OUEN / JOUSSELINIÈRE Les Brosses R4 Pierrefrite LE BOËL D36 La Grande Chainée Bois de l’oratoire Grand Mortier Poiriers Les Brosses SAINT-FIRMIN / LA GRAPPERIE 1 Pierrefrite LE VAUMORAU Nioche D36 LES ESSARTS LA CHALOPINIÈRE Bois de l’oratoire Touchebelle Grand Mortier V Rochettes Poiriers ers Le Mans A FOSSE Dérompées COURTIN Fontaines D957 COURTOZÉ A Navette TGV ZA des Grouëts Nioche GARE TGV J. Brel LES ESSARTS LE PLESSIS VILLEPORCHER Vallée Touchebelle Chataigneraie V Rochettes ers Le Mans Camélias Butte Catherinet Cités Unies Grives Champlés Monet Cordeliers Mallarmé LA GOUPILLERIE Nuardes ++++ Oratoire +++ Louise Michel + ++++ ++++ Meslay ++++ Jules Vallès Église F La GardeD957 A Navette TGV LA TOUCHE Mons Route de Danzé Saint-Ouen MAIRIE ZA des Grouëts LES FONTAINES Vendôme GARE TGV B DE MESLAY J. Brel Mairie de Saint-Ouen Bigoteries Maillettes VILLECHATAIN Oasis Condorcet Fonderie Piscine des Maillettes Danan Cimetière de Saint-Ouen HUCHEPIE Lycée Ronsard N10 Branly Chataignerie Saint-Exupéry Ile De France Europe Camélias Butte Catherinet Flandres CimetièreCités Unies Nord Grives ++++ Champlés ++++ ++++ -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 LOIR-ET-CHER INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 - LOIR-ET-CHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 41-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 41-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 41-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 41-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Mise En Page:1

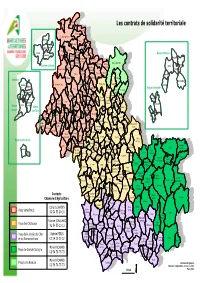

Le Le-Gault- Plessis- du-Perche Les contrats de solidarité territoriale Dorin Le Poislay La Fontenelle Couêtron-au-Perche Saint-Avit Droué Boursay Ruan- sur- Oigny Arville Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue Souday La-Chapelle- Villebout Beauce la Romaine Saint-Agil Baillou Saint-Marc- Vicomtesse Fontaine- du-Cor Chauvigny- Raoul Membrolles Cormenon Romilly- Saint-Jean- du-Perche Froidmentel du-Perche Brévainville Ouzouer- Beauce la Romaine Couëtron-au-Perche Beauchêne Verdes Prénouvellon Le Temple Saint-Hilaire- le-Doyen Sargé-sur-Braye Tripleville La-Ville- la-Gravelle Morée Moisy Danzé aux-Clercs Semerville Busloup Epuisay Fréteval Binas Valencisse Ouzouer-le-Marché Autainville Orchaise Savigny-sur-Braye Rahart Lisle Vievy-le-Rayé La Colombe Molineuf Pezou Lignières Saint- Oucques la Nouvelle Azé Saint- Laurent- Villermain Fortan Chambon-sur-Cisse Firmin- des-Bois Seillac Cellé Saint- Renay Mazangé des-Prés La Chapelle- Marchenoir Ouen Oucques Saint- Lorges Coulanges Bonneveau Villiers- Enchérie Beauvilliers Fontaine- Meslay Rocé la Nouvelle Léonard- Le Plessis- Briou Lunay sur-Loir Epiais Chouzy- les-Côteaux Vendôme Faye en-Beauce l'Echelle Oucques Onzain sur-Cisse Areines Roches Veuzain- Valloire- Troo Les-Roches- Thoré-la- Naveil Josnes Sougé Villetrun Villeneuve- sur-Loire l'Evêque Rochette La sur-Cisse Coulommiers- Frouville Concriers St-Jacques- Montoire- Saint-Rimay Marcilly- Sainte- Boisseau Madeleine- Sainte-Gemmes Couture- la-Tour Selommes Talcy des-Guérêts sur-le-Loir en-Beauce Anne Villefrouin Veuves sur-Loir Artins Villerable -

Avis De Marché Travaux

marches-securises.fr Avis de publicité 23/04/2018 marches-securises.fr PUBLICATION ÉTABLISSEMENT Communauté d'Agglomération Territoires Vendômois (41) AVIS DE MARCHÉ Hôtel de ville et de communauté Parc Ronsard, BP 20107 TRAVAUX 41106 Vendôme Organisme acheteur Communauté d'Agglomération Territoires Vendômois (41), M. le Président, Hôtel de ville et de communauté de Vendôme Parc Ronsard, BP 20107, 41106 Vendôme, FRANCE. Tel : +33 254894200. Fax : +33 254894201.E-mail : [email protected]. Adresse(s) internet Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.territoiresvendomois.fr Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr Objet du marché Marché de fauchage des accotements des voiries communautaires Caractéristiques Type de procédure : Procédure adaptée. Caractéristiques principales : Le marché a pour objet le fauchage des accotements pour certaines voiries communautaires du Territoires Vendômois. Il est composé de 6 lots géographiques : - Lot 1 : Couture-sur-Loir, Montrouveau, Villedieu-le-Château ; - Lot 2 : Les-Hayes, Saint-Martin-des-Bois, Trôo ; - Lot 3 : Epuisay, Mazangé ; - Lot 4 : Naveil, Villerable, Villiersfaux ; - Lot 5 :Areines , Lancé, Meslay, Nourray, Rocé, Sainte Anne, Villemardy, Villeromain, Villetrun ; - Lot 6 : Ambloy, Authon, Houssay, Lavardin, Prunay. Le but de l'entretien des dépendances des voiries est d'assurer la sécurité des usagers ; de maintenir en bon état la route et ses abords ; de donner l'image d'un lieu agréable et propre et de préserver l'environnement. Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché a pour objet le fauchage des accotements de certaines voiries communautaires en fonction des lots, trois passages sont prévus par lot. La communauté d'agglomération est compétente sur ces communes sur la voie et ses dépendances directes. -

Conseil De Communauté Du Lundi 23 Janvier 2017 Compte Rendu

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU LUNDI 23 JANVIER 2017 COMPTE RENDU Transmission aux conseillers communautaires le 13/02/17 Destinataires : Transmission aux 66 mairies de Territoires vendômois pour affichage le 13/02/17 Affichage siège social (Hôtel de ville et de communauté) et publication le 13/02/17 Ambloy : Jean-René Richer / Areines : Nicole Jeantheau / Artins : Patrick Huguet / Authon : Dominique Oury / Azé : Serge Morillon / Bonneveau : Gérard Méry / Cellé : Jean-Claude Gerbaud / Coulommiers-la-Tour : Alain Souvrain / Couture-sur-Loir : Monique RICHARD / Crucheray : Liliane Nouvellon / Danzé : Jean-Yves Hallouin / Épuisay : Dominique Briant, suppléant / Faye : - / Fontaine-les-Coteaux : Bernard Dauvergne / Fortan : - / Gombergean : Jérôme Callut / Houssay : Cécilia Nauche / Huisseau-en-Beauce : - / La Ville-aux-Clercs : Bruno Dupré, suppléant / Lancé : Yann Trimardeau / Lavardin : Thierry Fleury / Les Essarts : Jean Bignault, suppléant / Les Hayes : Sylvain Corbeau / Les Roches-L’Evêque : Jocelyne Pesson / Lunay : Francis Hémon / Marcilly-en-Beauce : Marie-Christine Sauvé / Mazangé : Patrick Brionne / Meslay : Jacky Foussard / Montoire-sur-le-Loir : Guy Moyer, Sylvie Verrier, Benoît Rousseau, Jean-Michel Louvancour, Patrick Tafilet / Montrouveau : Yves Dolbeau / Naveil : Claude Bordier, Patrick Chevallier, Magali Marty-Royer / Nourray : Dominique Phélut, suppléant / Périgny : - / Pray : Erick Gougé / Prunay-Cassereau : Eric Bardet / Rahart : Caroline Lemaître / Rocé : Régis Chevallier / Saint-Amand-Longpré : Serge Lepage / Saint-Arnoult -

Affiche 2018/2019

REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER CAMPAGNE DE LA CHASSE 2018-2019 DANS LE DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER Arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse Le préfet de Loir-et-Cher ; Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.424-2 à L.424-7, L.425-15 et R.424-1 ; Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois ; Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011 relatif au schéma départemental de gestion cynégétique en Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse faisan commun dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 modifié fixant la liste des communes soumises au plan de chasse lièvre dans le département de Loir-et-Cher ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 mai 2018 relatif au plan de chasse applicable à l’espèce perdrix sur le territoire de certaines communes du département de Loir-et-Cher ; Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs du 20 avril 2018 ; Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 2 mai 2018 ; Vu l’avis de la directrice départementale des territoires du 2 mai 2018 ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ; ARRETE Article premier – La période d’OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE A TIR ET AU VOL est fixée, pour le département de Loir-et-Cher, du 23 septembre 2018 à 9 heures au 28 février 2019 ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1er