Note De Présentation-06B

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Emplacement Des Points D'apport Volontaires

Hautes Terres Communauté : Emplacement des Points d'apport volontaires Albepierre-Bredons Verres/Emballages/Journaux Le Bourg : garage communal Albepierre-Bredons Verres/Emballages/Journaux Prat de Bouc Allanche Verres/Emballages/Journaux Collège Allanche Verres/Emballages/Journaux Gare Allanche Verres/Emballages/Journaux Maillargues champ de foire Allanche Verres/Emballages/Journaux Route de Ségur Allanche Verres/Emballages/Journaux ZA champ de foire Auriac l'Eglise Verres Salle des fêtes Bonnac Verres Chazeloux Bonnac Verres Le Bourg Celoux Verres Auberge Charmensac Verres/Emballages/Journaux Le Bru sur la place Chazelles Verres Le Bourg Dienne Verres/Emballages/Journaux Entrée du Bourg à gauche en venant de Murat Ferrières Saint-Mary Verres Le Bourg Ferrières Saint-Mary Verres Lusclade Joursac Verres/Emballages/Journaux Cimetière Joursac Verres Recoules La Chapelle d'Alagnon Verres/Emballages/Journaux N122(Verre) & entre Murat et la Chapelle à gauche (Emb&jaux) La Chapelle Laurent Verres Face à l'école La Chapelle Laurent Verres Route d'Ally La Chapelle Laurent Verres Salle des fêtes Landeyrat Verres/Emballages/Journaux Le Pont des Ondes (bascule) Laurie Verres Le Bourg Laveissenet Verres/Emballages/Journaux à l'Est du Bourg Laveissière1 Verres/Emballages/Journaux Altitude 1500 Laveissière1 Verres/Emballages/Journaux VVF Font de Cère Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran entrée du Bourg en venant de Murat Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran parking face Sumène Laveissière2 Verres/Emballages/Journaux Lioran parking -

Candidature Au Poste De Lieutenant De Louveterie

CANDIDATURE AU POSTE DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE Sur la circonscription n° : Nom et prénom Adresse personnelle Date de naissance Profession Titulaire du permis de chasse depuis le : Énumération sommaire des fonctions exercées dans le domaine de la chasse (nature et date) Équipage de chiens (race, nombre et lieu du chenil) Renseignements divers : A le (signature) ATTESTATION DU CANDIDAT AUX FONCTIONS DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE Je soussigné (Nom Prénom et adresse) atteste sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature, et m’engage pendant toute la durée de mon mandat : • à entretenir, à mes frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins deux chiens de déterrage, Adresse du chenil : • à porter la commission et l’insigne permettant de justifier de la qualité de lieutenant de louveterie ainsi qu’une tenue correcte et compatible avec les actions sur le terrain ( Arrêté ministériel du 14 juin 2010), • à ne pas exercer d’activité pouvant entraîner des conflits d’intérêts ou une incompatibilité légale avec les missions de lieutenant de louveterie (agent chargé de la police de la chasse, garde particulier sur sa circonscription, …..), • à informer dans le délai d’un mois la DDT du Cantal de toute condamnation, retrait de permis de chasser ou de permis de conduire. Pièces à joindre au dossier : 1 lettre de motivation, justifiant notamment des compétences cynégétiques, 1 photocopie de la carte nationale d’identité 1 photocopie du permis de chasser, datant d’au moins 5 ans 1 une photocopie du permis de conduire valide 1 certificat médical daté de moins de 2 mois justifiant de votre aptitude physique 1 photo d’identité A................................... -

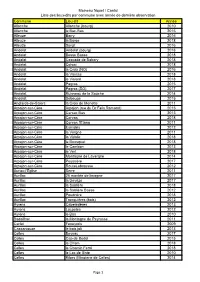

Moineau Friquet / Cantal Liste Des Lieux-Dits Par Commune Avec Année

Moineau friquet / Cantal Liste des lieux-dits par commune avec année de dernière observation Commune Lieu-dit Année Allanche Allanche (bourg) 2010 Allanche le Bac-Bas 2016 Alleuze Barry 2016 Alleuze la Barge 2018 Alleuze Surgit 2016 Andelat Andelat (bourg) 2018 Andelat Besse Basse 2018 Andelat Cascade de Babory 2018 Andelat Colsac 2018 Andelat la Croix (NO) 2016 Andelat la Vaysse 2018 Andelat le Vialard 2018 Andelat Pagros 2015 Andelat Pagros (SO) 2017 Andelat Ruisseau de la Souche 2014 Andelat Sebeuge 2015 Anglards-de-Salers la Croix de Menette 2011 Arpajon-sur-Cère Arpajon (rue du Dr Felix Ramond) 2015 Arpajon-sur-Cère Carsac Bas 2013 Arpajon-sur-Cère Conros 2018 Arpajon-sur-Cère Conros l'Etang 2011 Arpajon-sur-Cère Esmolès 2012 Arpajon-sur-Cère la Vergne 2011 Arpajon-sur-Cère la Vidalie 2018 Arpajon-sur-Cère le Bousquet 2018 Arpajon-sur-Cère le Cambon 2013 Arpajon-sur-Cère le Vert 2018 Arpajon-sur-Cère Montagne de Lavergne 2014 Arpajon-sur-Cère Peyssière 2017 Arpajon-sur-Cère RouteLabrousse 2012 Auriac-l'Église Serre 2011 Aurillac 26 montée de limagne 2017 Aurillac la Devèze 2017 Aurillac la Sablière 2018 Aurillac la Sablière Basse 2012 Aurillac Poudrière 2018 Aurillac Tronquières (bois) 2012 Ayrens Cabeissières 2013 Ayrens Lacostes 2012 Ayrens le Bos 2010 Badailhac la Montagne de Peyrusse 2011 Carlat Feneyrols 2009 Cassaniouze le bois joli 2013 Celles Beynac 2017 Celles Cap de Bedel 2015 Celles la Cham 2018 Celles le Chemin Ferré 2018 Celles le Lac de Siste 2010 Celles Ribes (Minoterie de Celles) 2014 Page 1 Moineau friquet / Cantal -

Carte D Es Balades Et Randonnées Du Massi F Canta L Ie N

A B C D E F G H I J K L M N 18 C10 POLMINHAC – Autour du Donjon TOUR VACHE ROUGE MOINS DE 2H Egliseneuve 6 km 2H 318 m Place de la pharmacie PAYS DE MASSIAC Bort les Orgues Lac de Lastioulles Cet itinéraire permet d’évoluer autour du château de Pesteils (XIIIème, XVIIème et XIXème siècles) lequel a D 26 CARTE DES BALADES FAMILIALES notamment servi de décor au film « L’Eternel retour » de Jean Marais. Avec son donjon de 40 mètres, il 37 M6 LA CHAPELLE-LAURENT - Le pont du saint 1 D 922 Chanterelle domine fièrement la vallée de la Cère et le village de Polminhac. 7 KM 2H 220m Près du puit en face de la Mairie-école Montboudif La Godivelle D 104 BALADES ET Ce parcours vous emmène sur un lieu de miracles : pas de source, pas de grotte mais un havre de D 36 CARLADÈS La Rhue D 678 paix dans une verte vallée, où une naissance inopinée donne son nom au pont du Saint. Puits couverts et Signal du Luguet Compains PAYS DE MURAT D 679 636 D fours banaux sont autant de point d’arrêts. D 62 1551 m 1 C12 CROS DE RONESQUE – La ronde des sécadous Rhue RANDONNÉES 19 F7 LAVEISSIÈRE - Les Gorges de l’Alagnon La Grande 4,3 km boucle 1h30 120 m Bas côté avant Escoubiac D 26 1,6 km A/R 1h 100 m De fraisse-haut prendre direction le buron D 679 Entre chênes et châtaigniers, se découvrent le Château de Messilhac, la chaîne des Monts du 38 J5 FERRIERES ST MARY - Les gorges de la bouzaire D 724 Condat Montgreleix Cantal… Au hameau d’Escoubiac, on trouve encore un sécadou par maison (séchoir à châtaignes). -

Les Palhàs De Molompize Espace Naturel Sensible En Hautes Terres Du Cantal Sommaire

BALADE LES PALHÀS DE MOLOMPIZE ESPACE NATUREL SENSIBLE EN HAUTES TERRES DU CANTAL SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE P.4/5 INFORMATIONS PRATIQUES P.6/7 NATURE P.8/13 ESPÈCES PHARES P.14/19 PATRIMOINE P.20/21 PARTENAIRES P.22/23 & CARTE ESPACES NATURELS SENSIBLES Je flash ma balade PRÉSENTATION GÉNÉRALE NTA FO TUR ÈC IMO E T IN S A E SP ES R IN S IO - - N T É - E - A E - - R N P - - P - - Parmi les différents visages du Cantal, la balade nature des Palhàs de Molompize offre des paysages de vignobles en terrasses, au cœur des majestueux reliefs de la vallée de l’Alagnon. Les monts du Cantal et le plateau du Cézallier protègent la vallée des influences océaniques et du vent du Nord favorisant unmicro-climat proche du climat méditerranéen. Celui-ci a permis le développement d’espèces faunistiques et floristiques atypiques pour le département du Cantal. Les reliefs importants de la vallée ont poussé l’Homme à aménager son environnement afin de rendre les terres cultivables. C’est dans ce contexte que les terrasses ont vu le jour. 4 C’est pour la richesse de son patrimoine culturel et ses particularités naturelles que ce site à été classé en Espace Naturel Sensible (ENS). Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites naturels labellisés par les Départements en vue de leur protection, gestion et ouverture au public. Le classement ENS constitue une reconnaissance partagée par le Département et une collectivité locale (Hautes Terres communauté) de l’intérêt patrimonial (faune, flore, géologie), paysager ou de mise en valeur écotouristique d’un site. -

L'annuaire Departemental Des Associations Du Cantal

L’ANNUAIRE DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS DU CANTAL LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL – CHAQUE JOUR AUX CÔTÉS DES BÉNÉVOLES Vous voulez insérer votre association dans l’annuaire départemental, et bénéficier ainsi du large réseau d’information du Conseil départemental du Cantal, C’EST SIMPLE : Etape 1 : Télécharger le formulaire « Autorisation d’insertion dans l’annuaire associatif du Cantal » (disponible sur le site Cantal.fr) Ou Faire la demande de ce formulaire auprès du Service Jeunesse, Vie Associative, Sport du Conseil départemental du Cantal Etape 2 : Remplir l’ensemble des champs mentionnés dans le formulaire Etape 3 : Le retourner (par courrier ou mail) Conseil départemental du Cantal – Service Jeunesse, Vie Associative, Sport 28, avenue Gambetta – 15015 Aurillac Cedex ou [email protected] « Etre chaque jour aux côtés des bénévoles » Le Conseil départemental du Cantal continue de s’engager auprès des acteurs associatifs du Département et de ses bénévoles. Afin de faciliter l’engagement de bénévoles, le Département a créé le 1 er annuaire associatif du Cantal. Ce document attendu par bon nombre d’acteurs associatifs doit permettre : - aux associations de mieux se faire connaître auprès du grand public, - aux bénévoles potentiels de pouvoir bénéficier de coordonnées associatives classées par domaine d’activités et par arrondissement cantalien, - de faire aussi un éclairage particulier sur la richesse du tissu associatif départemental, par sa densité et sa diversité. Une société sans bénévole et, par conséquent sans association, ne serait pas aussi solidaire, humaniste et généreuse. C’est la raison pour laquelle, le Conseil départemental du Cantal a fait le choix d’accompagner les acteurs associatifs du Cantal dans leurs missions et dans la recherche vitale de bénévoles, pour leurs activités. -

Albepierre-Bredons Allanche Anzat-Le-Luguet Apchat

2014 CLE Rapport d’activité de la Commission locale de l’eau – n°5 / janvier 2015 ALBEPIERRE-BREDONS ALLANCHE ANZAT-LE-LUGUET APCHAT ARDES AURIAC-L'EGLISE AUTRAC AUZAT-LA-COMBELLE BEAULIEU BEAUMONT BLESLE BONNAC BRASSAC-LES-MINES BREZONS CELLES CELOUX CHALINARGUES CHAMBEZON CHARBONNIER-LES-MINES CHARMENSAC CHASTEL-SUR-MURAT CHAVAGNAC COLTINES COREN DIENNE ESPALEM FERRIERES-SAINT-MARY FRUGERES-LES-MINES GRENIER-MONTGON JOURSAC LA CHAPELLE- D'ALAGNON LA CHAPELLE-LAURENT LANDEYRAT LASTIC LAURIE LAVEISSENET LAVEISSIERE LAVIGERIE LEMPDES-SUR-ALLAGNON LEOTOING LEYVAUX LORLANGES LUBILHAC MANDAILLES-SAINT-JULIEN MARCENAT MASSIAC MAZOIRES MENTIERES MOLEDES MOLOMPIZE MONTCHAMP MORIAT MURAT NEUSSARGUES-MOISSAC PAULHAC PEYRUSSE PRADIERS REZENTIERES SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE SAINT-BEAUZIRE SAINT-BONNET-DE- CONDAT SAINTE-ANASTASIE SAINTE-FLORINE SAINT-ETIENNE-SUR-BLESLE SAINT-GERMAIN- LEMBRON SAINT-GERON SAINT-GERVAZY SAINT-JACQUES- DES-BLATS SAINT-MARY-LE- PLAIN SAINT-PONCY SAINT-SATURNIN SEGUR-LES- VILLAS SOULAGES TALIZAT TIVIERS TORSIAC VABRES VALJOUZE VALUEJOLS VEDRINES-SAINT-LOUP VERGONGHEON VERNOLS VEZE VICHEL VIEILLESPESSE VIRARGUES ,d Document adopté par la Commission Locale de l’Eau le 3 mars 2015 ARRETE n°2011-1174 du 3 août 2011modifiant l’arrêté interpréfectoral n°2008-350 du 4 mars 2008 fixant le périmètre du SAGE Alagnon ARRETE n°2014-0977 du 25 juillet 2014 instituant la Commission Locale de l’Eau du SAGE Alagnon et fixant sa composition 1 S O M M A I R E 1L’AVANCEMENT DE L’ÉLABORATION DU SAGE ....................................................... 4 1.1L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE .................................................................................................................................. 4 1.2- LES RÉUNIONS DE LA CLE, DE SON BUREAU ET DES COMMISSIONS THÉMATIQUES AU FIL DE L’EAU ........................................ -

3 Servitudes Techniques

BeaulieuBeaulieu q Servitudes techniques wqw (S.U.P) LanobreLanobre q Ž Champs-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaineq SaintSaint Champs-sur-TarentaineChamps-sur-Tarentaine MarchalMarchal TrémouilleTrémouille PierrePierre MarchalMarchal TrémouilleTrémouille q ChanterelleChanterelle MadicMadic q q ChampagnacChampagnac MontboudifMontboudif ChampagnacChampagnacq q VebretVebret q q q MontgreleixMontgreleix q Saint-EtienneSaint-Etienne CondatCondat wqw AntignacAntignac qSaint-EtienneSaint-Etienne CondatCondat YdesYdesq AntignacAntignac q q YdesYdes qq q dede ChomeilChomeil q Saint-AmandinSaint-Amandinq SaignesSaignes Saint-AmandinSaint-Amandinq VeyrièresVeyrières SaignesSaignes VeyrièresVeyrièresBassignacBassignac LaLa MonselieMonselie MarcenatMarcenat BassignacBassignacq qMarcenatMarcenat LeyvauxLeyvaux SauvatSauvat ArchesArches SauvatSauvat LeLe MonteilMonteil q q MenetMenet RiomRiom q MenetMenet q q LugardeLugarde q q q qSaint-BonnetSaint-Bonnet wqwèswèsqw Saint-BonnetSaint-Bonnet PradiersPradiers SourniacSourniac qwqwq VèzeVèze LaurieLaurie MontagnesMontagnesq dede CondatCondat q VèzeVèze wqw AuzersAuzers MarchastelMarchastel q q AuriacAuriacq MolèdesMolèdes AuriacAuriac q JaleyracJaleyracJaleyrac MealletMeallet ValetteValette q q q ChalvignacChalvignac MealletMeallet q q LandeyratLandeyrat qqq l'Egliseql'Eglisel'Eglisel'Egliseq qqq q qApchonApchon Saint-SaturninSaint-Saturnin wqw ww q ApchonApchon Saint-SaturninSaint-Saturnin wqw ww MassiacMassiac q TrizacTrizac q q MolompizeMolompize q MoussagesMoussages q AllancheqAllanche CharmensacCharmensac -

Aurillac Saint-Flour 66

66 AURILLAC SAINT-FLOUR DU 13.12.2020 AU 10.07.2021 - Version du 20-11-20 POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES HORAIRES : Site SNCF TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ou l’Assistant SNCF ALLO TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : SNCF - ALLO TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES BP 70384 - 63010 CLERMONT-FD CEDEX 1 N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous *sauf jours fériés Lun Mar Lun Lun Tous Tous Dim Dim Lun à à Lun* à à les les et et à Sam* Ven* Ven* Sam* jours jours Fêtes Fêtes Sam* 1 2 3 1 4 5 1 TER TER TER TER AURILLAC 05.50 07.13 10.25 13.25 13.35 Vic-sur-Cère 06.04 07.38 10.40 13.39 13.49 Le Lioran 06.24 08.00 11.00 13.58 14.08 Murat 06.35 08.12 11.11 14.10 14.19 Neussargues 06.43 06.50 06.50 08.27 08.32 11.19 11.32 14.19 14.28 14.28 Massiac-Blesle Talizat 06.58 06.58 08.40 11.40 Roueyre 07.10 07.10 08.52 11.52 Andelat 07.13 07.13 08.55 11.54 St-Flour-les-Allées 07.15 07.15 08.57 11.56 ST-FLOUR-CHAUDES-AIGUES 07.21 07.21 09.02 12.04 14.52 St-Chély-d'Apcher 07.46 15.40 Marvejols 16.19 Millau 17.38 BÉZIERS 19.28 *sauf jours fériés Lun Tous Ven* Tous Lun Lun Dim Dim Dim à les et les à à et et et Sam* jours Sam* jours Ven* Ven* Fêtes Fêtes Fêtes 6 7 4 4 4 TER TER TER AURILLAC 16.33 17.41 19.51 Vic-sur-Cère 16.47 17.55 20.05 Le Lioran 17.10 18.14 20.24 Murat 17.22 18.29 20.35 Neussargues 14.46 17.34 17.43 18.38 18.44 19.31 20.43 21.45 Massiac-Blesle 17.53 18.08 Talizat 17.52 18.53 19.40 21.52 Roueyre 18.04 19.05 19.52 21.58 Andelat 18.06 19.54 22.05 St-Flour-les-Allées 18.08 18.39 19.11 19.58 22.07 ST-FLOUR-CHAUDES-AIGUES 15.09 18.13 18.33 19.14 20.02 22.16 St-Chély-d'Apcher 15.57 22.46 Marvejols 16.35 Millau 17.53 BÉZIERS 19.43 1 Circule aussi les 1er et 08 mai. -

2018-Vie De La CLE(1).Pdf

CLE 2018 Rapport d’activité de la Commission Locale de l’Eau – n°9 / mars 2019 ALBEPIERRE-BREDONS ALLANCHE ANZAT-LE-LUGUET APCHAT ARDES AURIAC-L'EGLISE AUTRAC AUZAT-LA-COMBELLE BEAULIEU BEAUMONT BLESLE BONNAC BRASSAC-LES-MINES BREZONS CELLES CELOUX CHALINARGUES CHAMBEZON CHARBONNIER-LES-MINES CHARMENSAC CHASTEL- SUR-MURAT CHAVAGNAC COLTINES COREN DIENNE ESPALEM FERRIERES-SAINT-MARY FRUGERES- LES-MINES GRENIER-MONTGON JOURSAC LA CHAPELLE-D'ALAGNON LA CHAPELLE-LAURENT LANDEYRAT LASTIC LAURIE LAVEISSENET LAVEISSIERE LAVIGERIE LEMPDES-SUR-ALLAGNON LEOTOING LEYVAUX LORLANGES LUBILHAC MANDAILLES-SAINT-JULIEN MARCENAT MASSIAC MAZOIRES MENTIERES MOLEDES MOLOMPIZE MONTCHAMP MORIAT MURAT NEUSSARGUES- MOISSAC PAULHAC PEYRUSSE PRADIERS REZENTIERES SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE SAINT- BEAUZIRE SAINT-BONNET-DE-CONDAT SAINTE-ANASTASIE SAINTE-FLORINE SAINT-ETIENNE-SUR- BLESLE SAINT-GERMAIN-LEMBRON SAINT-GERON SAINT-GERVAZY SAINT-JACQUES- DES- BLATS SAINT-MARY-LE-PLAIN SAINT-PONCY SAINT-SATURNIN SEGUR-LES- VILLAS SOULAGES TALIZAT TIVIERS TORSIAC VABRES VALJOUZE VALUEJOLS VEDRINES- SAINT-LOUP VERGONGHEON VERNOLS VEZE VICHEL VIEILLESPESSE VIRARGUES Document adopté par la Commission Locale de l’Eau le 18 mars 2019 ARRETE n°2011-1174 du 3 août 2011modifiant l’arrêté inter préfectoral n°2008-350 du 4 mars 2008 fixant le périmètre du SAGE Alagnon ARRETE n°2015-0664 du 10 juin 2015 instituant la Commission Locale de l’Eau du SAGE Alagnon et fixant sa composition 1 S O M M A I R E 1. L’AVANCEMENT DE L’ÉLABORATION DU SAGE ................................................. 3 1.1. L’état d’avancement de la procédure ......................................................... 3 1.2. Les réunions de la CLE, de son bureau et des commissions thématiques au fil de l’eau ......................................................................................................... -

La Carte Des Bonnes Adresses Bio Dans Le Cantal

www.auvergnerhonealpes.bio 04 71 45 55 74 55 45 71 04 Rhône Alpes et de la Chambre d’agriculture Cantal d’agriculture Chambre la de et Alpes Rhône [email protected] le soutien de la DRAAF, du FEADER, de la Région Auvergne Auvergne Région la de FEADER, du DRAAF, la de soutien le 15 000 AURILLAC AURILLAC 000 15 avec réalisée été a carte Cette RI 139 du rue 26 ème Bio 15 15 Bio 62 14 28 26 25 Progrès. et Nature et/ou AB certifiés sont présents acteurs des L’ensemble 5 ! vivement remercions en les Riom-es-Montagne Nous territoire. le sur bio la de développement le dans investis et engagés 23 15, Bio de partenaires certains de particulier tout soutien au grâce permise 49 été a réalisation Sa 15. BIO à adhérents directe vente en producteurs les et 31 figurer y souhaité ont qui Cantal du bio la de acteurs les recense carte Cette 66 65 48 (FNAB). biologique d’agriculture Nationale Fédération la et AuRA) (FRAB 11 63 Auvergne-Rhône-Alpes biologique d’agriculture Régionale Fédération la 60 58 41 Allanche avec quotidiennement travaille 15 Bio actions, ses bien à mener de Afin Mauriac Massiac 1 52 amap 5 nationales et régionales entités les dans bio producteurs les Représenter - 19 dISTRIBUTEURS 2 …) ouvertes portes (foires, bio la Promouvoir - - Mettre en relation l’offre et la demande de produits bio produits de demande la et l’offre relation en Mettre - 27 71 réseau en 1 tRANSFORMATEURS 37 Salers 57 Accompagner les producteurs, développer les échanges et la mise mise la et échanges les développer producteurs, les Accompagner - 1 bio en conversions et installations les accompagner et Encourager - pRODUCTEURS Murat 17 : : S ACTION S pLEAUX SE 39 1 fOIRES 59 42 47 département. -

Gîte À Louer Près De Saint-Flour

les Pays de Saint-Flour Guide d’accueil 2016/2017 un oyage sur le plus grand ǁǁǁ͘ƉĂLJƐͲƐĂŝŶƚͲŇŽƵƌ͘Ĩƌ olcan d’Europe Lempdes sur Allagnon ABCDE FG H Vallée d’Allagnon 1 2 3 4 Col de Prata de Bouc 5 Col de laa Griffoul 6 7 8 9 110 Département du Cantal /ŶĨŽƐ ǁǁǁ͘ƉĂLJƐͲƐĂŝŶƚͲŇŽƵƌ͘Ĩƌ ĐĂƌƚĞƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞĞŶƉĂŐĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ Activités enfants Anglais parlé Accueil de groupes Ascenseur Facebook Cuisine gastronomique Allemand parlé Parking Equipement BB Label Logis Accès ou équip. Handi. Russe parlé Parking bus Equipement WiFi Cocottes Logis Paiement carte bancaire Italien parlé Bar Animaux admis Label Toques d’Auvergne Ticket restaurant Espagnol parlé Restaurant Piscine Tourisme et Handicap Chèques vacances acceptés Terrain ou terrasse Lave-linge Sommaire 2 Patrimoine naturel 8 Patrimoine culturel 18 Activités 30 Circuits en voiture 37 Savoir-faire & art de vivre 44 Restaurants 57 Informations pratiquesques 63 Fêtes et festivalss Bienvenue Édité par aux L’Office de Pays de Tourisme Intercommunautaire Saint-Flour des Pays Aux Pays de de Saint-Flour Saint-Flour, en 17 bis place d’Armes 15100 Saint-Flour Auvergne, venez Tél. 04 71 60 22 50 partager l’esprit nature www.pays-saint-flour.fr “grand format”, Directeur de la publication : succombez aux émotions Erick Chastang de ces hautes terres Rédaction : Karine Decq, volcaniques, goûtez à la Séverine Navech vitalité des sources, laissez-vous Avec la participation des bureaux de conter un pays d’Art & d’Histoire, Tourisme de Neuvéglise, de Massiac, vibrez au rythme des cultures locales, de Ruynes en Margeride, de Pierrefort et un terroir généreux et chaleureux vous de Saint-Flour. accueille ! Crédits photographiques : Hervé Vidal, Ludovic Combe, Pierre Soissons, Jean-François Ferraton, Alain Piètrement, Anaïs Géant, Régis Delpeuch, Luc Olivier, B.