Regards Sur... Panorama Du Tarn-Et-Garonne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Royal Government in Guyenne During the First War of Religion

ROYAL GOVERNMENT IN GUYENNE DURING THE FIRST WAR OF RELIGION: 1561 - 1563 by DANIEL RICHARD BIRCH B.R.E., Northwest Baptist Theological College, i960 B.A., University of British Columbia, 1963 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department of History We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA March, 1968 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his represen• tatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of History The University of British Columbia Vancouver 8, Canada Date March 21, 1968 - ABSTRACT - The purpose of this thesis was to investigate the principal challenges to royal authority and the means by which royal authority was maintained in France during the first War of Religion (1561-1563). The latter half of the sixteenth century was a critical period for the French monarchy. Great noble families attempted to re-establish their feudal power at the expense of the crown. Francis II and Charles IX, kings who were merely boys, succeeded strong monarchs on the throne. The kingdom was im• poverished by foreign wars and overrun by veteran soldiers, ill- absorbed into civil life. -

F 40 Causses Du Sud-Ouest

Sylvoécorégion F 40 Causses du Sud-Ouest Caractéristiques particulières à la SER Les Causses du Sud-Ouest, avec leur paysage karstique, se distinguent aisément des SER qui l’entourent : sous- sol cristallin du Massif central au nord et à l’est, molasses des coteaux de la Garonne à l’ouest ou placages sidérolithiques du Périgord à l’ouest. F40 Causses du Sud-Ouest Limite de région forestière 463 Causses ¯ 464 Avant-Causses Savignac-les-Églises 823 Pays des Serres Chourgnac Limite de département Parc naturel régional Ajat Brive-la-Gaillarde Chavagnac Martel Souillac Rocamadour Gramat Gourdon Salviac Quissac Figeac Fumel Puy-l'Évêque Causses du Quercy Cajarc Villeneuve-sur-Lot Limogne-en-Quercy Montcuq Caylus Montpezat-de-Quercy St-Antoine-Noble-Val Cordes-sur-Ciel 0 10 km Sources : BD CARTO® IGN, BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN. Les régions forestières nationales de la SER F 40 : Causses du Sud-Ouest La SER F 40 : Causses du Sud-Ouest (causses, du latin calx = calcaire, chaux) - F 15 (Périgord) à l’ouest et au regroupe tout ou partie de trois régions principaux, du nord au sud : nord-ouest. forestières nationales : - le causse de Martel, au nord de la Ils enclavent au sud la forêt de Grésigne, - les Causses (46.3) au nord ; vallée de la Dordogne ; rattachée au Ségala et Châtaigneraie - les Avant-Causses (46.4) à l’est ; - le causse de Limogne, au sud de la auvergnate (G 50). - la partie nord du Pays des Serres vallée du Lot ; S’étendant, du nord au sud, sur sept (82.3 p.p.) au sud, c’est-à-dire hors - le causse de Gramat, entre les deux départements : la Dordogne, la Corrèze, formations molassiques, qui appar- rivières précédentes. -

Suspension De Certains Services De Transports Scolaires Mercredi 24 Janvier

Service régional des transports du Tarn-et-Garonne Communiqué de presse Toulouse, Montpellier, mardi 23 janvier 2018 Suspension de certains services de transports scolaires Mercredi 24 janvier En raison d’une manifestation agricole régionale prévue mercredi 24 janvier 2018 à Montauban et des perturbations de la circulation susceptibles d’être engendrées, tous les services de transport scolaire à destination de Montauban sont annulés ce mercredi 24 janvier : N° de service Définition 07-01 rabattement vers 07-21 « Parisot-Caylus-Montauban » 07-02 « Molières – Montauban » 07-03 « Montastruc – Montauban » 07-04 « Nègrepelisse – Montauban » 07-05 « Nègrepelisse – Montauban » 07-06 « Puygaillard de Quercy – Montauban » 07-07 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-09 rabattement vers 107-09 « St Antonin-Caussade-Montauban » 07-12 rabattement vers 107-09 « Puylaroque – Caussade-Montauban » 07-13 rabattement 107-09 « Montalzat – Caussade » 07-14 « Molières ( St Arthémie) – Montauban » 07-15 « Canal – Montauban » 07-16 « Varennes (la Gayre) – Montauban » 07-17 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-18 « Monclar de Quercy – Montauban » 07-19 « Montdurausse (81) – Montauban » 07-20 « Beaupuy – Montauban » 07-21 « Caylus – Montauban » 07-22 « Montbartier – Montauban » 07-23 « Molières – Montauban » 07-24 « La Salvetat Belmontet – Montauban » 07-25 « Les Barthes – Montauban » 107-01 « Moissac – Montauban » 107-02 « Lauzerte – Montauban » 107-09 « Caussade – Montauban » 107-11 « Bruniquel – Montauban » 107-16 « Le Born (31) – Montauban » 107-17 « Villemur (31) – Montauban » 107-20 « Pompignan – Montauban » 107-22 « Aucamville – Montauban » 107-24 « Bessens – Montauban » 107-26 « Lavit de Lomagne – Montauban » 107-27 « St Porquier – Montauban » 107-28 « Lamagistère – Montauban » Les services au départ de Montauban ne desserviront aucun point d’arrêt de la commune de Montauban ce mercredi 24 janvier. -

Bilan Des Sites Classés Et Inscrits Du Tarn-Et-Garonne Lieux De Beauté, Lieux De Mémoire

Avril 2013 Bilan des sites classés et inscrits du Tarn-et-Garonne Lieux de beauté, lieux de mémoire Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr BILAN DES SITES DU TARN-ET-GARONNE Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées Le mot du Préfet Le patrimoine paysager du Tarn-et-Garonne tire son originalité de la cohabitation des plateaux calcaires à prairies sèches des confins du Massif-Central avec les terrasses cultivées des larges plaines alluviales. Trois grandes vallées aux dessins variés irriguent son territoire : l’Aveyron, la Garonne et le Tarn. L’harmonie des transitions entre les unités paysagères, la variété des paysages, la qualité de vie qu’ils offrent au contact de la Garonne et à proximité d’une grande métropole régionale, donnent au territoire du Tarn-et-Garonne une attractivité résidentielle et touristique reconnue. Cette richesse se traduit par la présence de six sites classés et soixante cinq sites inscrits, pour la plupart regroupés au nord-est du département. Ces périmètres protégés au cours des décennies comportent peu de grands milieux naturels mais de multiples curiosités, édifices ou ensembles architecturaux et paysagers façonnés par l’homme. Intimiste ou solennel, chacun à sa manière suscite émotion, admiration ou curiosité. Depuis plus d’un siècle, l’Etat est garant du maintien de l’intérêt patrimonial de ces espaces remarquables au travers de la loi de protection des sites, intégrée désormais au code de l’environnement. Les transformations aujourd’hui rapides des modes d’occupation de l’espace doivent aiguiser notre vigilance. -

Etude Et D’Aménagement Du Bassin D’Influence De La Gare TGV

-Service Economie, Territoires et Attractivité- Quelle économie autour de la future gare L.G.V ? AVANT-PROPOS L’arrivée de la LGV et de sa nouvelle gare au sein de notre territoire doit servir de véritable levier pour le développement économique. A cet effet, il convient dès à présent de travailler sur un projet à la fois urbain et économique. Nous devons tout faire pour maîtriser et assurer ce développement. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne a donc souhaité prendre les devants et mettre sur la table quelques pistes de réflexion. L’objet de cette étude est donc d’amorcer la réflexion pour un préprogramme. Naturellement, cette étude se veut évolutive en fonction des apports des uns et des autres. N’hésitez donc pas à nous transmettre l’état de vos réflexions à ce sujet. En vous souhaitant une bonne lecture. Jean-Louis MARTY Président SOMMAIRE INTRODUCTION………………………………………………………………Page 1 Diagnostique Economique des territoires concernés par la LGV......................................Page 2 I) Apprendre des autres ……………………………………………….Page 9 II) La question de l’accessibilité et du foncier……………………….Page 26 III) Le Développement Economique dans et autour de la gare………….P 31 a) Dans la gare…………………………………………………………………….Page 31 b) Aux alentours………………………………………………………………...….Page 34 c) Rayonnement départemental et régional…………………………………….Page 39 CONCLUSION……………………………………………………………...…Page 45 Sources…………………………………………………………………………..Page 48 Chambre de Commerce et d’Industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne – Service Economie, Territoires et Attractivité 22, allées de Mortarieu – BP 527– 82065 MONTAUBAN Cedex - INTRODUCTION Dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux – Toulouse, le département du Tarn-et-Garonne bénéficiera de la construction d’une gare Ligne à Grande Vitesse. -

Evasions À L'état

Evasiments a edat pur edat a Evasiments Guida practica Guida GUIDE PRATIQUE GUIDE Evasions à l’état pur l’état à Evasions Le pays Midi-Quercy pays Le GUIDE PRATIQUE PRATIQUE GUIDE Guida practica Guida Syndicats d’initiative ouverts en saison Espinas/Espinas (82160) Mairie : Tél. : 05 63 30 64 72 Fax: 05 63 30 67 03 / [email protected] Réalville-Mirabel-Cayrac (82440) 2007 Realvila-Mirabèl-Cairac Une nature préservée aux multiples facettes, Esplanade Raymond Laurent un haut lieu d’histoire et de patrimoine, Tél. Mairie : 05 63 31 01 41 Offices de Tourisme www.midi-quercy.fr Fax. : 05 63 31 15 59 une culture de poésie et de gastronomie, Bruniquel / Borniquèl (82800) Montpezat-de-Quercy Septfonds/Septfonds (82240) Promenade du Ravelin Montpesat (82270) le Pays Midi-Quercy ravira tous ceux, sportifs Place du Général de Gaulle Tél./Fax: 05 63 67 29 84 Bd des Fossés ou contemplatifs, pour qui un séjour Tél. : 05 63 64 99 72 [email protected] Documentaliste Tél. : 05 63 31 26 36 www.bruniquel.org Tél./Fax: 05 63 02 05 55 réussi est aussi une rencontre [email protected] / www.septfonds.com [email protected] Caussade / Cauçada (82300) authentique avec Varen/ Varen(82330) 9, rue de République Saint-Antonin-Noble-Val une terre, Place de l’Eglise Sant Antoni (82140) Tél./Fax: 05 63 26 04 04 des hommes, Tél. : 05 63 65 45 09 [email protected] Place de la Mairie Fax. : 05 63 65 49 40 Caylus / Cailutz (82160) Tél.: 05 63 30 63 47 une façon d’être [email protected] Rue droite D926 Fax: 05 63 30 66 33 Caussade et de vivre… Points d’information Tél./Fax : 05 63 67 00 28 [email protected] SNCF touristique (juillet/août) [email protected] / www.caylus.com www.saint-antonin-noble-val.com à l’état pur. -

Gîtes De La Maison Faisandier - Hauterives - Gorges Du Tarn

GÎTES DE LA MAISON FAISANDIER - HAUTERIVES - GORGES DU TARN GÎTES DE LA MAISON FAISANDIER À HAUTERIVES, GORGES DU TARN Gîte du Four et Gîte du Meunier dans le village de Hauterives, typique des Gorges du Tarn et préservé https://giteshauterives-gorgesdutarn.fr Jean BANCILLON +33 6 86 80 04 42 A Gîte du Meunier - Hauterives - Gorges du Tarn : Hauterives, Sainte Enimie 48210 GORGES DU TARN CAUSSES B Gîte du Four - Hauterives - Gorges du Tarn : Hauterives 48210 GORGES DU TARN CAUSSES Gîte du Meunier - Hauterives - Gorges du Tarn House 4 2 80 personnes chambres m2 D’une surface de 80 m2, le gîte du Meunier, dans la partie gauche de l’habitation, peut accueillir jusqu’à 5 personnes. Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre avec canapé, télévision (peut accueillir un couchage supplémentaire). Toujours au rez-de-chaussée, cuisine tout équipée, et WC indépendant. Au 1er étage, deux chambres avec lit double (2x90x190). Chaque chambre possède sa salle d'eau et WC privatifs. Extérieur : terrasse couverte et cour fermée avec plancha, bains de soleil, chaises longues... Chauffage : poêle à bois. Hors saison uniquement, et avec supplément : chauffage électrique. Pièces et équipements Infos sur l'établissement Separate entrance Bedrooms Bedroom(s): 2 Common Bed(s): 0 including bed(s) for 1 pers.: 0 including bed(s) for 2 pers.: 0 Bathrooms / Shower Activities room WC Internet Kitchen Oven Dishwasher Other rooms P Car park Media TV Other equipment Services Heating / Air conditioning Chimney Outside Outdoors Various A savoir : conditions de la location Arrival Departure Tarifs (au 31/12/20) Spoken language(s) Gîte du Meunier - Hauterives - Gorges du Tarn Cancellation/Pre Night rate for 2 people (30 € / night / people). -

Elections Senatoriales Du 27 Septembre 2020

ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX DU DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE Arrêté à Montauban, le 17 juillet 2020 Pour le préfet, et par délégation ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 Tableau des électeurs sénatoriaux I – Députés et sénateurs Mme Sylvia PINEL, députée Mme Valérie RABAULT, députée M. Yvon COLLIN, sénateur M. François BONHOMME, sénateur ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 Tableau des électeurs sénatoriaux II – Conseillers régionaux Mme Sylvia PINEL, remplacée par Mme Marie CASTRO Mme Dominique SALOMON M. Patrice GARRIGUES M. Thierry DEVILLE M. Thierry VIALLON Mme Marie-Dominique BAGUR ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 Tableau des électeurs sénatoriaux III – Conseillers départementaux M. Christian ASTRUC Mme Marie-José MAURIEGE M. Pierre MARDEGAN M. Jean-Michel HENRYOT M. Gérard HEBRARD M. Jean-Philippe BESIERS Mme Véronique RIOLS Mme Colette JALAISE M. Jérôme BEQ Mme Véronique CABOS M. Mathieu ALBUGUES Mme Brigitte BAREGES Mme Maryse BAULU M. Jean-Michel BAYLET M. Jean-Claude BERTELLI Mme Catherine BOURDONCLE Mme Véronique COLOMBIE Mme Francine DEBIAIS M. Jean-Luc DEPRINCE M. Ghislain DESCAZEAUX Mme Monique FERRERO M. José GONZALEZ Mme Christiane LE CORRE Mme Liliane MORVAN Mme Marie-Claude NEGRE M. Denis ROGER Mme Dominique SARDEING-RODRIGUEZ Mme Frédérique TURELLA-BAYOLL M. Léopold VIGUIE M. Michel WEILL ELECTIONS SENATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 Tableau des électeurs sénatoriaux IV – Délégués des conseils municipaux commune délégués de droit ou délégués élus délégués supplémentaires suppléants ALBEFEUILLE LAGARDE M. Francis MASSIMINO Mme Nadine MONTILLA ALBEFEUILLE LAGARDE Mme Rosa PRADEL M. Pascal MARTY ALBEFEUILLE LAGARDE Mme Marie-France GARDELLE Mme Marie-Louise BUSCATO ALBIAS Mme Véronique MAGNANI Mme Céline VALETON ALBIAS M. -

Direction Départementale Des Territoires

Direction départementale des territoires ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2021-078-0002 DU 19 MARS 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2019-094-0001 DU 4 AVRIL 2019 PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU TARN-AMONT La préfète de la Lozère, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite, Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.210-1, L.212-1, L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-48 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret du président de la République en Conseil des ministres du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, en qualité de préfète de la Lozère ; Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Adour-Garonne ; Vu l’arrêté interpréfectoral noDDT-BIEF-2020-154-0001 du 2 juin 2020 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont et abrogeant l’arrêté interpréfectoral no00- 0075 du 6 janvier 2000, par lequel le préfet de la Lozère est chargé de suivre pour le compte de l’État la procédure d’élaboration ou de révision du SAGE Tarn-amont ; Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental no2015-349-001 du 15 décembre 2015 portant approbation du SAGE Tarn-amont ; Vu l'arrêté du premier ministre en date du 23 août 2017 portant désignation de M. -

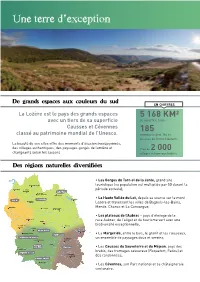

Une Terre D'exception

Une terre d’exception De grands espaces aux couleurs du sud EN CHIFFRES La Lozère est le pays des grands espaces 5 168 KM² avec un tiers de sa superficie de superficie totale Causses et Cévennes 185 classé au patrimoine mondial de l’Unesco. communes dont 184 en dessous de 10 000 habitants La beauté de ses sites offre des moments d’évasion insoupçonnés, des villages authentiques, des paysages gorgés de lumière et Plus de 2 000 changeants selon les saisons. villages et hameaux habités Des régions naturelles diversifiées • Les Gorges du Tarn et de la Jonte, grand site touristique (sa population est multipliée par 50 durant la période estivale), • La Haute Vallée du Lot, depuis sa source sur le mont Lozère et traversant les villes de Bagnols-les-Bains, Mende, Chanac et La Canourgue, • Les plateaux de l’Aubrac – pays d’élevage de la race Aubrac, de l’aligot et du tourisme vert avec une biodiversité exceptionnelle, • La Margeride, entre le bois, le granit et les ruisseaux, un ensemble de paysages doux et sereins, • Les Causses du Sauveterre et du Méjean, pays des brebis, des fromages savoureux (Roquefort, Fedou) et des randonnées, • Les Cévennes, son Parc national et sa châtaigneraie centenaire. Les voies de communication Entre Massif Central et Méditerranée, la Lozère se situe au carrefour des régions Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes et Languedoc-Roussillon dont elle fait partie. Aujourd’hui ouverte et proche de toutes les grandes capitales régionales que sont Montpellier, Toulouse, Lyon et Clermont- Mende Ferrand, la Lozère connait un regain d'attractivité. La Lozère est accessible quelque soit votre moyen de locomotion : Informations mises à jour 7j/7 à 7h, actualisation en journée en fonction de l’évolution des conditions météo En voiture La voiture reste le moyen le plus pratique pour se pendant la période de viabilité déplacer en Lozère. -

PATRIMOINE ROND Cette Fiche Peut Être Utilisée Comme Guide Pour Un Circuit-Découverte Du Patrimoine Rond Tarn-Et-Garonnais

PRATIQUE RESSOURCES Circuit-découverte PATRIMOINE ROND Cette fiche peut être utilisée comme guide pour un circuit-découverte du patrimoine rond tarn-et-garonnais. TARN-ET-GARONNE, 2013 Montaigu- de-Quercy St-Projet Puylagarde Lauzerte Lavaurette Montpezat-de-Quercy Ginals Puycornet Mirabel Castelsagrat Caussade St-Antonin Lafrançaise Réalville Moissac Valence d’Agen Piquecos Auvillar Barry-d’Islemade Castelsarrasin St-Étienne-de-Tulmont Montauban Escatalens Bressols Larrazet Reynies Lamothe-Cumont Beaupuy 1 2 La rondeur, en architecture, a toujours arcs des baies, voûtes, coupoles, mais eu une valeur symbolique forte. Dans aussi absides et colonnettes. les bâtiments les plus familiers (igloo, Elles sont visibles dès les églises hutte, cabane, yourte…), elle évoque proto-romanes "à angles arrondis" la protection, le sein maternel, la telle la chapelle Notre-Dame de poche amniotique. Dans l’architec- Lugan, sur la commune de Puyla- ture savante, depuis le Panthéon de garde $ ou l’église Saint-Martin de Rome, c’est "le lieu" par excellence, Cas à Espinas $. centre, point de départ, repère, point Mais ce sont surtout les édifices de fuite de la perspective. romans qui prennent de la rondeur En Tarn-et-Garonne, on pourra en telles : "circulant", en "faisant le tour", décou- • le porche de l’église abbatiale St- vrir les formes architecturales douces Pierre de Moissac $, avec son qu’elles soient de brique foraine, de narthex voûté en rez-de-chaussée pierre ou de béton : l’arc et la voûte • les absides semi-circulaires en plein-cintre, qui s’opposent res- voûtées en cul-de-four dans les pectivement au linteau droit ou au chapelles paroissiales du pays 3 plafond plat, la coupole, le mur circu- de Serres, comme celle de Saint- laire ou encore la colonne. -

DDT De Tarn-Et-Garonne Liste Des Demandes D'autorisation D'exploiter En Cours De Publicité Mise À Jour Au 19 Janvier 2018

DDT de Tarn-et-Garonne Liste des demandes d'autorisation d'exploiter en cours de publicité Mise à jour au 19 janvier 2018 Délai de concurrence DATE ARDC Surface SAU N° de COMMUNE Surface COMMUNE Surface COMMUNE Surface COMMUNE Surface COMMUNE Surface COMMUNE Surface COMMUNE Surface (2 mois à DEMANDEUR PRENOM CP COMMUNE (DOSSIER Mode transfert 1 Propriétaire 1 Mode transfert 2 Propriétaire 2 Mode transfert 3 Propriétaire 3 Mode transfert 4 Propriétaire 4 Mode transfert 5 Propriétaire 5 Mode transfert 6 Propriétaire 6 Mode transfert 7 Propriétaire 7 totale pondérée Nature de l’opération dossier BIEN 1 Demandée 1 BIEN 2 demandée 2 BIEN 3 demandée 3 BIEN 4 demandée 4 BIEN 5 demandée 5 BIEN 6 demandée 6 BIEN 7 demandée 7 partir de la COMPLET) demandée de la reprise date de publicité) 82170191 BONHOMME Alain 31620 FRONTON 07/11/2017 CAMPSAS 1,3816 Achat FAYET Florian 1,3816 1,3816 Agrandissement 02/02/2018 DONNADIEU 82170196 ALSAYEGH Bassam 82140 CAZALS 09/11/2017 CAZALS 1,0120 Bail 1,0120 1,0120 Installation 02/02/2018 Laure DUCASSE DUCASSE 82170197 EARL LABROUE LABROUE Jean-Luc et Anne 82600 AUCAMVILLE 10/11/2017 AUCAMVILLE 0,4661 Bail Jean-Marie et AUCAMVILLE 1,1731 Bail 1,6392 1,6392 Agrandissement 02/02/2018 Jean-Marie Lucette ZANON Serge, Reprise par Prêt à usage ZANON Serge 82170200 ZANON David 82710 BRESSOLS 15/11/2017 BRESSOLS 6,4678 Nadine, David et BRESSOLS 3,3792 9,8470 9,8470 Installation 02/02/2018 propriétaire gratuit et Nadine Nicolas ZANON Serge, Reprise par 82170201 ZANON Nicolas 82710 BRESSOLS 15/11/2017 BRESSOLS 9,5980 Nadine,