Notice Explicative De La Feuille Rodez À 1/50 000

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

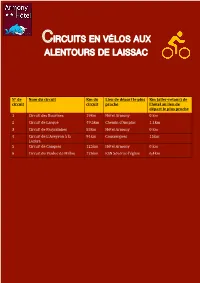

N° De Circuit Nom Du Circuit Km Du Circuit Lieu De Départ Le Plus

N° de Nom du circuit Km du Lieu de départ le plus Km (aller-retour) de circuit circuit proche l’hôtel au lieu de départ le plus proche 1 Circuit des Bourines 19km Hôtel Armony 0 km 2 Circuit de Larqué 49,5km Chemin d’Ampiac 1,1km 3 Circuit de Frayssinhes 58km Hôtel Armony 0 km 4 Circuit de L’Aveyron à la 94km Coussergues 15km Lozère 5 Circuit de Conques 125km Hôtel Armony 0 km 6 Circuit du Viaduc de Millau 126km ESN Sévérac-l’église 6,4km LES BOUCLES DES CAUSSES A L’AUBRAC Circuit des Bourines 19 km Dénivelé positif cumulé : 190 m Très Facile Ce circuit familial vous amène à la découverte des villages de Laissac et de son Ces panneaux vous indiquent le circuit des marché aux Bestiaux du mardi matin, de Fontaines Voûtées et complètent l’itinéraire ci-dessous. Palmas et de son clocher -peigne particulier, et Les fontaines sur votre chemin ou à enfin du château et du domaine des Bourines, proximité : - Sévérac-le-Château (dans la cité) inscrits aux monuments historiques (visites - Montaliès guidées les mardi après- midi de l’été) - Argeliès - Novis - Le Massegros - Lavogne du Tensonnieu - Lavoir du Villaret Départ : Sévérac l’Eglise ( Espace Sport Nature) - Blayac - Les Fonts - Auberoque Localités Km cumulés Direction Vers Routes Curiosités Espace Sport 0 Centre-Ville D602 Griffoul (fontaine) Nature Sévérac l’Eglise 1 Tourner à droite à la fontaine, D622 Traversée de Séverac puis à droite avant l’école l’Eglise (rue du Puech) D622 X D28 1 A 100m descendre à droite D622 pour longer la voie ferrée Laissac 4 au cédez le passage D95 Laissac -

Cheeses Part 2

Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

Dans La Foulée Des Scolaires 157 JANVIER 2011 N° JANVIER 2011 Point De Vue

Dans la foulée des scolaires 157 JANVIER 2011 N° JANVIER 2011 Point de vue SOMMAIRE ACTUALITÉS 3 Couverture haut débit, une démarche aveyronnaise exemplaire AGIR POUR L’AVEYRON 4 Aider les Aveyronnais à vivre mieux 5 Un regard extérieur sur la démarche aveyronnaise 6 L’Aveyron revendique toute sa place dans le schéma régional 7 Métiers de services : être connus et reconnus 8 La solidarité en actions 9 Vimenet : un modèle de restauration du patrimoine Je vous souhaite une très bonne année, à la PARTENARIAT mesure de ce que chacune et chacun d’entre 10 Fleurissement : les lauréats récompensés vous en espérez après des mois encore difficiles, 11 Le grand jardin de Salmiech vécus dans une conjoncture morose qui a pu 12 Comedia dell’Oc, vingt ans de théâtre nous faire douter mais jamais renoncer. 13 Cross du Conseil général : le sourire dans la gadoue La santé, du travail pour ceux qui en MAGAZINE manquent, des projets personnels et 14 Parcours roman à Campagnac collectifs, le bonheur avec vos proches… 15 Christine Sahuet, présidente des artisans La hiérarchie de vos attentes vous appartient. 16 Valon, l’harmonie sauvage de la lauze et de l’iris En revanche, nous avons en commun 17 CANTONS un espace de vie sur lequel nous pouvons agir efficacement. 18 GROUPES POLITIQUES Dans un monde toujours en quête de 19 AGENDA paix, de liberté et de justice, c’est en Notre HISTOIRE Aveyron que débute notre chantier. 20 L’incendie du château de Privezac En vous présentant mes meilleurs vœux pour 2011, j’exprime l’envie de partager avec vous mon ambition pour notre département : en faire un lieu de solidarité avec les plus fragiles d’entre nous, de développement équilibré au service de l’intérêt général, de générosité, de tolérance, de respect des autres et des différences. -

Compte Rendu Du Conseil Communautaire Du 14 Janvier 2020

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE REUNION DU 14 JANVIER 2020 Date de convocation 09/01/2020 Nombre de conseillers en exercice 42 Nombre de conseillers présents 32 Votes par procuration 8 Votes exprimés 40 L’an deux mille vingt, le quatorze janvier à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac s’est réuni au siège de la Communauté de Communes à 12310 PALMAS D'AVEYRON, sous la présidence de M. Jean-Paul PEYRAC Président. Présents : BERTHOLENE: Mme Hélène VAYSSIERE CAMPAGNAC: Eliane LABEAUME, CASTELNAU DE MANDAILLES: M. Mathieu ANGLADE, GAILLAC D'AVEYRON : M. Michel MERCADIER , LA CAPELLE BONANCE : M. Jean-Louis SANNIE, LAISSAC SEVERAC L'EGLISE: Mmes et MM. Mireille GALTIER, David MINERVA, Jean-François VIDAL, Yves KLEIN PALMAS D'AVEYRON: M. Jean-Paul PEYRAC, Mme Evelyne GINESTY BRESSOLIS PIERREFICHE: M. Gérard MAJOREL, PRADES D'AUBRAC: Roger AUGUY POMAYROLS : Mme Christine VERLAGUET, SAINTE EULALIE D'OLT: M. Christian NAUDAN SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC: Mme et MM. Marc BORIES, Michel BAYOL, Odette LAGARRIGUE, Patrick BLANC SAINT LAURENT D'OLT : MM. Alain VIOULAC, Robert VAYSSE, SAINT MARTIN DE LENNE : M. Sébastien CROS, SAINT SATURNIN DE LENNE : M. SEVERAC D'AVEYRON : Mmes et MM. Mélanie BRUNET, Olivier DUPLESSIS de POUZILHAC, Georgette LACOSTE, Jérôme de LESCURE, Florence RAYNAL, Raymond GUITARD, Alain GAL, Thérèse CASAGRANDE, VIMENET : Mme Nathalie RICARD. Excusés : MM. Françoise RIGAL Absents : Christian DELMAS. Excusés avec pouvoirs : M. Gérard AFFRE qui a donné procuration à M. Jean-Paul PEYRAC M. Jean-Michel LADET qui a donné procuration à Mme Eliane LABEAUME, M. -

Commerce Artisanat Services

COMMERCE ARTISANAT SERVICES Des Causses à l’Aubrac Commerçants Artisans Bertholène / Gaillac d’Aveyron / Laissac-Sévérac l’Eglise / Palmas d’Aveyron / Vimenet Table des matières ALIMENTATION ............................................................................................................................................ 2 ANIMAUX ....................................................................................................................................................... 3 ASSURANCES - COMPTABLES – NOTAIRES ........................................................................................ 3 AUTOMOBILE ............................................................................................................................................... 4 BANQUES ...................................................................................................................................................... 5 BEAUTE ......................................................................................................................................................... 5 COMMERCES INTERENTREPRISES ........................................................................................................ 6 CONSULTANTS ............................................................................................................................................ 6 FLEURS JARDINAGE/ ESPACE VERT ..................................................................................................... 7 LOISIRS......................................................................................................................................................... -

Télécharger La Carte Des Zones De Sismicité Du Département De L'aveyron

DEPARTEMENTDEPARTEMENT DEDE L'AVEYRONL'AVEYRON ZonesZones dede sismicitésismicité enen applicationapplication desdes articlesarticles RR 563-4563-4 etet RR 125-23125-23 dudu codecode dede l'environnementl'environnement modifiésmodifiés parpar lesles décretsdécrets 2010-12542010-1254 etet 2010-12552010-1255 Direction départementale des Territoires Service Énergie, Déchets et Prévention des Risques Unité Prévention des Risques Thérondels Mur de Barrez Cantoin Brommat Ste Taussac Geneviève Vitrac sur en Argence Lacroix Viadène Barrez Lacalm Graissac Murols La Terrisse St St Symphorien Hippolyte de Thénière Alpuech Cassuéjouls Montézic St Hurpalac Amans Laguiole Campouriez des Cots Soulages Le Fel Bonneval St Santin Entraygues Curières sur Truyère Florentin Montpeyroux St Parthem Grand Sénergues la Capelle Espeyrac Vabre Condom Le Nayrac Livinhac Almon d'Aubrac le Haut Flagnac les Conques Golinhac St Chély Boisse Junies Le Cayrol d'Aubrac Penchot Bouillac Noailhac Campuac Estaing Capdenac Asprières Decazeville St Félix Coubisou de Lunel Gare Viviez St Cyprien Prades Les Albres sur Dourdou Castelnau Causse Sonnac Firmi Pruines Villecomtal Sébrazac d'Aubrac Aubin St Come de Aurelle Verlac Balaguier et Diège Bessuéjouls d'Olt Naussac Cransac Mouret d'Olt Mandailles Galgan Nauviale Foissac Espalion Ambeyrac Peyrusse Valzergues Auzits Muret le Roc St Christophe le Chateau Salles Lugan Lassouts St Pomayrols Saujac Montsales Vallon Marcillac Courbatiers Montbazens Rodelle Ste Geniez Ols Escandolières Vallon Salvagnac Bozouls Eulalie d'Olt et Rhinodes -

2020-11-24-Compte-Rendu.Pdf

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE REUNION DU 24 NOVEMBRE 2020 Date de convocation 18/11/2020 Nombre de conseillers en exercice 43 Nombre de conseillers présents 36 Votes par procuration 6 Votes exprimés 42 L’an deux mille vingt, le vingt-quatre novembre 2020 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac s’est réuni au centre administratif de LAISSAC SEVERAC L'EGLISE sous la présidence de M. Christian NAUDAN, Président, Présents : BERTHOLENE : Christine PRESNE, Christophe BERNIE, Nathalie LACAZE CAMPAGNAC : Eliane LABEAUME CASTELNAU DE MANDAILLES : Sandra SIELVY (visio), Gérard TARAYRE (visio) GAILLAC D'AVEYRON : François LACAZE LA CAPELLE BONANCE : LAISSAC SEVERAC L’EGLISE : David MINERVA, Olivier VALENTIN, Mireille GALTIER, Françoise RIGAL PALMAS D’AVEYRON: Catherine SANNIE CARRIERE, Henri VAN HERPEN PIERREFICHE D’OLT: PRADES D’AUBRAC: Roger AUGUY (visio) POMAYROLS: SAINTE EULALIE D’OLT: Christian NAUDAN SAINT GENIEZ D'OLT ET D’AUBRAC : Marc BORIES (visio), Christine SAHUET (visio), Bruno VEDRINE ( visio), Hervé LADSOUS (visio) Laurence ADAM (visio), florence PHILIPPE ( visio) SAINT LAURENT D'OLT : Nathalie LAURIOL, Alain VIOULAC SAINT MARTIN DE LENNE : Sébastien CROS SAINT SATURNIN DE LENNE : Yves BIOULAC SEVERAC D'AVEYRON : Edmond GROS, Mélanie BRUNET, André CARNAC, Maryse CAZES CORBOZ, Philippe COSTES, Isabelle LABRO, Damien LAURAIN, Nathalie MARTY Régine ROZIERE, Jean-Marc SAHUQUET VIMENET : Laurent AGATOR Excusés : Jean-Louis -

Aubrac » 15 29/01/2016 19

— ANNEXE — Révision du livre Les Maires de l’Aveyron 2014 / 2020 Révision N°36 – 06/05/19 — ANNEXE — Principe de révision du Livre des Maires 2014-2020 A fin de conserver une édition à jour pendant toute la durée du mandat, l’ADM12 propose cette annexe au Livre des Maires qui recense toutes les modifications por- tées à notre connaissance et intervenues dans la composition des conseils munici- paux et/ou des coordonnées depuis Mars 2014. Chaque page modifiée du livre est recensée dans ce document et est annotée de : la rubrique concernée Rubrique : Coordonnées mail la date de modification Modifié le : 03/12/14 Si toutefois, vous constatiez des erreurs ou si votre conseil municipal a connu des modifications dont nous n’avons vraisemblablement pas connaissance, l’ADM12 vous remercie de bien vouloir nous en faire part à : Association Départementale des Maires et Présidents de Communautés de l'Aveyron 5, place Sainte Catherine - 12000 RODEZ 05 65 78 60 88 - 05 65 78 53 77 [email protected] — ANNEXE — Historique des révisions 1/5 Commune Rubrique N° Page Date Révision N° Révision ALMONT LES JUNIES Secrétariat de mairie 15 24/01/18 30 ALPUECH Intégration « Argences-en-Aubrac » 15 29/01/2016 19 AMBEYRAC Coordonnées—heures d’ouverture 17 24/04/19 34 ARVIEU Décès - Conseillère municipale 21 26/02/19 33 ASPRIERES Conseillers municipaux 23 11/09/2018 32 AUBIN Maires adjoints 23 15/06/2015 09 AUBIN Conseillers municipaux 23 07/01/2016 15 AURELLE-VERLAC Intégration « St-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac » 25 29/01/2016 19 AURIAC LAGAST Maires adjoints -

Guide Du Riverain 1

BASSIN VERSANT DE L’AVEYRON - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA HAUTE VALLÉE DE L’AVEYRON AGEN D’AVEYRON I BERTHOLÈNE I BUZEINS I CAMPAGNAC I COUSSERGUES I GAILLAC D’AVEYRON I LAISSAC I LA LOUBIÈRE GUIDE LAPANOUSE-DE-SÉVÉRAC I LAVERNHE-DE-SÉVÉRAC I MONTROZIER I PALMAS I PIERREFICHE D’OLT I RECOULES PRÉVINQUIÈRES SAINT-MARTIN DE LENNE I SAINT-SATURNIN DE LENNE I SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU I VIMENET DU RIVERAIN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND RODEZ DRUELLE I LE MONASTÈRE I LUC-LA-PRIMAUBE I OLEMPS I ONET LE CHÂTEAU I RODEZ I SAINTE-RADEGONDE I SÉBAZAC Réglementation SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DES VALLÉES DE L’AVEYRON ET DE L’ALZOU Bonnes pratiques ANGLARS-SAINT-FÉLIX I BARAQUEVILLE I BELCASTEL I BOURNAZEL I BRANDONNET I CLAIRVAUX D’AVEYRON I COLOMBIÈS Contacts SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT COMPOLIBAT I GOUTRENS I LA BASTIDE L’ÉVÊQUE I LA FOUILLADE I LANUÉJOULS I LA ROUQUETTE I MALEVILLE I MAYRAN HYDRAULIQUE DE LA HAUTE VALLÉE DE L’AVEYRON MONTEILS I MORLHON-LE-HAUT I MOYRAZÈS I NAJAC I PRÉVINQUIÈRES I PRIVEZAC I RIGNAC I ROUSSENNAC I SANVENSA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND RODEZ VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE... ET 7 COMMUNES EN COURS D’ADHÉSION > BOR-ET-BAR I LA CAPELLE-BLEYS I LESCURE-JAOUL LUNAC I SAINT-ANDRÉ DE NAJAC I SAINT-SALVADOU I VABRE-TIZAC SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DES VALLÉES DE L’AVEYRON ET DE L’ALZOU AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE ET DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES. Pour des cours d’eau vivants et en bonne santé ! Édit’eau Durant les dernières décennies, le rapport à notre rivière Aveyron et ses affluents a profondément changé, en lien étroit avec les évolutions de notre société. -

Version Courte Pour Les Demandes De Devis : Pas De Logo INAO Ni D'entête…

« PERAIL » Avis de consultation publique Lors de sa session du 16/11/2016, le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l’INAO a décidé la mise en consultation publique du projet d’aire géographique pour la future appellation d’origine « Pérail ». Ce projet d’aire géographique concerne 281 communes réparties sur les départements de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et du Tarn. La liste des communes proposées est précisée ci-dessous : Département de l’Aveyron Communes prises en totalité : Agen-d'Aveyron, Aguessac, Alrance, Arnac-sur-Dourdou, Arques, Arvieu, Auriac-Lagast, Ayssènes, Balaguier-sur-Rance, Balsac, La Bastide-Pradines, La Bastide-Solages, Belmont- sur-Rance, Bertholène, Bessuéjouls, Bozouls, Brasc, Broquiès, Brousse-le-Château, Brusque, Cabanès, Calmels-et-le-Viala, Calmont, Camarès, Camboulazet, Camjac, Campagnac, Canet- de-Salars, La Capelle-Bonance, Baraqueville, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Castelnau- Pégayrols, La Cavalerie, Centrès, Clairvaux-d'Aveyron, Le Clapier, Combret, Compeyre, Comprégnac, Comps-la-Grand-Ville, Connac, Cornus, Les Costes-Gozon, Coupiac, La Couvertoirade, Creissels, Crespin, La Cresse, Curan, Druelle, Durenque, Espalion, Fayet, Flavin, Gabriac, Gaillac-d'Aveyron, Gissac, Gramond, L'Hospitalet-du-Larzac, Laissac-Sévérac l'Eglise, Lapanouse-de-Cernon, Lassouts, Laval-Roquecezière, Lédergues, Lestrade-et- Thouels, La Loubière, Luc-la-Primaube, Manhac, Marcillac-Vallon, Marnhagues-et-Latour, Martrin, Mayran, Mélagues, Meljac, Millau, Le Monastère, Montagnol, -

RéPartition 4 GC Parcommune 201908.Xlsx

Sectorisation des gestionnaires de cas de la MAIA Centre & Nord Aveyron (sur le territoire validé en Table de Concertation Stratégique du 01/02/2018) NORD AVEYRON : Coralie CARRIERE 06-75-00-88-67 [email protected] CENTRE OUEST (Conques-Marcillac*) Magalie MALRIEU 06-75-00-42-01 [email protected] & RUTHENOIS : CENTRE EST (Causses à l’Aubrac*, Pays de Salars) Guillaume NAUDAN 06-70-91-05-67 [email protected] & RUTHENOIS : CENTRE SUD (Pays Ségali, Réquistanais, Lévézou Emma MAUREL 07-88-04-32-16 [email protected] Pareloup) : Intercommunalité Code Commune Secteur Gestionnaire de cas Aubrac et Carladez 12036 Brommat Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12048 Campouriez Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12051 Cantoin Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12058 Cassuéjouls Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12074 Condom-d'Aubrac Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12088 Curières Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12103 Florentin-la-Capelle Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12116 Huparlac Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12118 Lacroix-Barrez Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12119 Laguiole Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12151 Montézic Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12156 Montpeyroux Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12164 Mur-de-Barrez Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et Carladez 12166 Murols Nord Aveyron Coralie CARRIERE Aubrac et -

Nouveaux Cantons

Nouveaux cantons THERONDELS MUR DE BARREZ BROMMAT CANTOIN TAUSSAC Ste GENEVIEVE SUR ARGENCE GRAISSAC VITRAC EN VIADENE LACROIX BARREZ MUROLS LACALM LA TERRISSE ALPUECH MONTEZICSt SYMPHORIEN DE THENIERES HUPARLACCASSUEJOULS St HIPPOLYTE Aubrac et Carladez CAMPOURIEZ St AMANS LAGUIOLE LE FEL DES COTS SOULAGES " BONNEVAL ENTRAYGUES CURIERES FLORENTIN St PARTHEM SUR TRUYERE MONTPEYROUX LA CAPELLE St SANTIN ALMONT GRAND VABRE ESPEYRAC LES JUNIES CONDOM SENERGUES LE NAYRAC D'AUBRAC LIVINHAC GOLINHAC LE HAUT St CHELY ESTAINGCOUBISOULE CAYROL Lot et Dourdou CAMPUAC D'AUBRAC " BOUILLACDECAZEVILLEFLAGNAC NOAILHAC CONQUES St FELIX CAPDENAC ASPRIERESLES ALBRES" DE LUNEL GARE FIRMI St CYPRIEN Lot et Truyère BALAGUIER CAUSSE SONNAC VIVIEZAUBIN SUR DOURDOU VILLECOMTAL SEBRAZAC PRADES PRUINES AURELLE D'OLT ET DIEGE St COME D'AUBRAC VERLAC " D'OLT CASTELNAU CRANSAC BESSUEJOULSESPA"LION NAUVIALE MOURET DE MANDAILLES AMBEYRACLot et Montbazinois AUZITS FOISSAC NAUSSAC GALGAN MURET LUGAN St CHRISTOPHE SAUJAC LE CHATEAU POMAYROLS VALLON MONTSALES PEYRUSSE MARCILLAC RODELLE Lot et Palanges LE ROC VALLON BOZOULS LASSOUTS St GENIEZ DRULHE GABRIAC SALVAGNAC VILLENEUVE SEBAZAC D"'OLT LA CAPELLE St IGEST " CAJARC Enne et Alzou CONCOURES Ste EULALIE LA CAPELLE St LAURENT BALAGUIER CRUEJOULS " BOURNAZELGOUTRENS VALADYVallon D'OLT BONANCE D'OLT " " ROUSSENNAC SALLES PIERREFICHESt MARTIN LA SOURCE Causse - Comtal DE LENNE Villeneuve et Villefranchois CLAIRVAUX St SATURNIN Ste CROIX MALEVILLE PRIVEZACANGLARS RIGNAC BALSAC ONET LA LOUBIERE St REMY D'AVEYRON " MONTROZIER