B – Analisi Idrologica Dell'evento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2016

Ufficio del territorio di VIBO VALENTIA Data: 20/02/2017 Ora: 10.29.10 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNE DI SERRA SAN BRUNO COLLINE OCCIDENTALI DEL MESIMA Comuni di: ARENA, BROGNATURO, FABRIZIA, MONGIANA, Comuni di: FILANDARI, FILOGASO, FRANCICA, IONADI, LIMBADI, NARDODIPACE, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SPADOLA MAIERATO, MILETO, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D`IPPONA, SANT`ONOFRIO, STEFANACONI, ZUNGRI COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 52415,32 SI SI BOSCO CEDUO 6733,43 5230,76 BOSCO D`ALTO FUSTO 11783,51 CANNETO 13942,70 CASTAGNETO 5984,90 FRUTTETO 10916,03 27096,48 INCOLTO PRODUTTIVO 1284,97 1414,02 NOCCIOLETO 34789,42 ORTO IRRIGUO 22031,81 PASCOLO 2499,23 2301,72 PASCOLO ARBORATO 2959,34 3550,76 PASCOLO CESPUGLIATO 1577,88 2038,00 QUERCETO 4142,20 5918,68 Pagina: 1 di 4 Ufficio del territorio di VIBO VALENTIA Data: 20/02/2017 Ora: 10.29.10 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNE DI SERRA SAN BRUNO COLLINE OCCIDENTALI DEL MESIMA Comuni di: ARENA, BROGNATURO, FABRIZIA, MONGIANA, Comuni di: FILANDARI, FILOGASO, FRANCICA, IONADI, LIMBADI, NARDODIPACE, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SPADOLA MAIERATO, MILETO, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D`IPPONA, SANT`ONOFRIO, STEFANACONI, ZUNGRI COLTURA Valore Sup. -

Prefettura Di Vibo Valentia

Prefettura di Vibo Valentia ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA STAMPA GENERICA DATA DATA DATA RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE SEDE SECONDARIA CFIS-PIVA SEZIONE STATO RICHIESTA ISCRIZIONE SCADENZA 2C IMPIANTI DI SUPPA COSTANTINO SAN COSTANTINO CALABRO SPPCTN77P10F537W 7 18/10/2018 02/04/2019 01/04/2020 ISCRITTA 2C IMPIANTI DI SUPPA COSTANTINO SAN COSTANTINO CALABRO 02292480791 5,7 02/04/2020 ISTRUTTORIA 3M CARBURANTI S.R.L. SEMPLIFICATA ARENA 03548350796 1,2,3,4,5,7,8 16/04/2019 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA 4R S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE VIBO VALENTIA FRAZ. PORTOSALVO 03318600792 2,5,7 RESPINTA A.G.A.R. S.R.L. VIBO VALENTIA PONTEDERA (PI) 00277080792 8 24/04/2018 27/03/2019 26/03/2020 SCADUTA ABIES ALBA S.R.L.S SERRA SAN BRUNO 03407380793 5 10/07/2015 RESPINTA ADDESI PASQUALE GEROCARNE 02225890793 6 12/12/2019 ISTRUTTORIA ADR EDILIZIA S.R.L. SEMPLIFICATA VIBO VALENTIA 03409320797 1,2,3,4,5,6,7,8 22/09/2016 AGGIORNAMENTO IN CORSO AGMF S.R.L.S. NICOTERA 03668820792 1,9 23/12/2019 ISTRUTTORIA ALFA POZZI DI CALAFATI ALFREDO CESSANITI 02760210795 3, 5, 7 23/06/2016 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA ALGECO EDILIZIA SOC. COOP A R L. SAN CALOGERO 02849660796 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 11/02/2019 ISTRUTTORIA ANELLO FRANCESCO ANTONIO FILADELFIA NLLFNC89E21M208H 7 19/09/2018 RESPINTA RCLNCL66C29F537A - ARCELLA NICOLA STEFANACONI 5,7 26/02/2019 23/12/2019 22/12/2020 ISCRITTA 02176230791 ARCELLA ROSARIO SANT'ONOFRIO RCLRSR68E21F537C 3 26/10/2015 19/02/2016 18/02/2017 SCADUTA (*) Iscrizione per effetto del decreto del Tribunale di Catanzaro che ha disposto ammissione della societa alla misura di controllo giudiziario di cui all art. -

Distretto N.1

1 Distretto n.1 DI VIBO VALENTIA Filadelfia - Francavilla Angitola – Filogaso Francica – Jonadi – Maierato –Mileto - Monterosso Calabro – Pizzo Calabro – Polia- San Costantino – San Gregorio-Sant’Onofrio – Stefanaconi- Vibo Valentia 2 Riferimenti: D.G.R. n° 782 del 23/10/2008 Protocollo d’intesa sottoscritto dai Distretti n.1- Vibo Valentia; n.2 – Serra S. Bruno- n.3 Vibo Valentia- A.S.P. Vibo Valentia in data 12.3.2010. Titolo: Insieme - nel Distretto di Vibo Valentia - Assistenza domiciliare integrata per il Distretto n.1 Finalità: Servizio integrato per il sostegno alla domiciliarità degli anziani totalmente immobili, titolari di indennità di accompagnamento e l’aiuto alle loro famiglie. Tempi di avvio: anno 2011 Durata: La durata generale del Progetto sarà di 12 mesi Finanziamento regionale stanziato al Comune di Vibo Valentia in qualità di Comune Capoluogo: € 87.839,52 Importo onnicompressivo del progetto per l’erogazione del servizio nel Distretto di Vibo Valentia: € 38.810,00 ; Numero presunto di utenti: massimo 20 3 Introduzione: Con la Circolare relativa alla D.G.R. n° 782 del 23/10/2008, la Regione Calabria per l’utilizzo dei fondi stanziati (€ 87.839,52 per Vibo Valentia e provincia) ha richiesto un intervento mirato alle persone anziane che vivono in famiglia, titolari di indennità di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa. Pertanto, il Comune di Vibo Valentia , nella sua qualità di Comune Capoluogo della Provincia, ha previsto con il piano provinciale “Insieme” un intervento “più specialistico” che configura il servizio come “sistema assistenziale”, nel quale: “la complessità dei bisogni, la tipologia dell’utenza e la necessità di contenere la spesa portano, volendo mantenere l’utente nel proprio domicilio, ad integrare l’intervento comunale con interventi complementari prestati dalla famiglia, dall’ASP o da associazioni di volontariato che operano sul territorio”. -

Avvisobando100disoccupati.Pdf

Parco Naturale Regionale delle Serre Prot. 393 SELEZIONE DI 100 SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PROGETTO "POLITICHE ATTIVE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE" Comunicazione ammissione candidati Si comunica che la Commissione ha verificato l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi del bando in oggetto, i cui elenchi si allegano alla presente e saranno pubblicati sull’albo on line e sul profilo istituzionale dell’Ente. I soggetti interessati potranno proporre ricorsi e/o osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione. Serra San Bruno 22/02/2019 Il Responsabile del Procedimento f.to Francesco Maria Pititto Via Santa Rosellina n. 2– 89822 Serra San Bruno (VV) – Tel/ Fax 0963/772825 SELEZIONE DI 100 SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PROGETTO "POLITICHE ATTIVE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE" ELENCO AMMESSI PROFILO 1 N. Data di Comune di Cognome Nome ord. nascita Residenza 1 Procopio Chiara 19/06/1996 Serra San Bruno 2 Pagano Grazia 17/06/1977 Serra San Bruno 3 Gullello Manuela 10/09/1978 Serra San Bruno 4 Tassone Nicoletta 29/09/1979 Serra San Bruno 5 Daniele Brunella 26/06/1999 Fabrizia 6 Pupo Andrea 09/07/1998 Serra San Bruno 7 Pupu Biagio Giuseppe 03/02/1975 Serra San Bruno 8 Tassone Francesco -

CURRICULUM VITAE TITOLI PROFESSIONALI - CAPACITÀ E QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DATI GENERALI

prof. arch. Domenico Santoro DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 del DPR 28/12/200 n° 445) Il sottoscritto arch. Domenico Santoro, nato a Vibo Valentia (Vv) il 22/09/1955 e residente in Vibo Valentia in via Accademie vibonese IV trav. N. 1 con studio professionale in Vibo Valentia in via Fontana Vecchia n. 43, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000 dichiaro che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità.. Dichiara quanto segue CURRICULUM VITAE TITOLI PROFESSIONALI - CAPACITÀ e QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DATI GENERALI PROFESSIONISTA (nome e cognome) Prof. Arch. Domenico Santoro ISCRIZIONE ORDINE Ordine Architetti Provincia di Vibo Valentia numero e anno di iscrizione numero: 38 anno:1981 Prof. Arch. Domenico Santoro: C.F SNTDNC55P22F537A P.I. 01258330792 Sintesi: - Vibo Valentia, 22.09.55; - Laurea Architettura 1981 (110/110 lode); - Iscritto all’Albo degli Architetti-Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vibo Valentia al n°38 - Dottore in ricerca in Pianificazione Territoriale presso l'Univ. di Reggio Calabria (1995); - Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Capialbi di Vibo Valentia (autorizzato alla libera Professione); - Professore di Sicurezza Urbana presso l’Istituto di Criminologia (Vv); - Già Docente di Comunicazione Pubblicitaria; - Coach per la Tecnologia della didattica scolastica; - Frequenza Master in Economics presso la Northeastern di Boston (U.S.A.1993-94). -

Comune Di Monterosso Calabro Provincia Di Vibo Valentia Via Regina Margherita, 52 - 89819 Monterosso (VV)

_____________________________________________________________________________________________ Comune di Monterosso Calabro Provincia di Vibo Valentia Via Regina Margherita, 52 - 89819 Monterosso (VV) “L’Arte del Corto” Comunicato stampa N.1 Monterosso Calabro, 17 aprile 2021 L’Arte del Corto ai nastri di partenza. Tutto è pronto per il ciak: Monterosso Calabro, San Nicola Da Crissa e Soriano Calabro hanno già acceso i riflettori sui propri territori. Nei giorni scorsi, la Commissione costituita dai Sindaci Antonio Giacomo Lampasi, Giuseppe Condello e Vincenzo Bartone, ha scelto le seguenti proposte: 1) COMUNICAZIONI VISIVE – con cortometraggio dal titolo provvisorio: “IL SENTIERO”, la cui regia sarà affidata a GIANFRANCO CONFESSORE di Cosenza, da realizzare nel territorio del Comune di Monterosso Calabro; GIANFRANCO CONFESSORE (regista) MONTEROSSO CALABRO 2) RAMPA FILM - con cortometraggio dal titolo provvisorio: “IL SEME DELLA SPERANZA”, la cui regia sarà affidata a NANDO MORRA di Napoli, da realizzare nel territorio del Comune di San Nicola da Crissa; NANDO MORRA (regista) SAN NICOLA DA CRISSA Via R. Margherita 52, Tel. 0963325002, cell. 3494414940 - E-mail: [email protected] PEC: [email protected] - C.F. 00363920794 3) EMOTIONS IN MUSIC SRLS - con cortometraggio dal titolo provvisorio: “L’ALA DESTRA DI DIO”, la cui regia sarà affidata a BRUNO DE MASI di Soriano Calabro, da realizzare nel territorio del Comune di Soriano Calabro. BRUNO DE MASI (regista) SORIANO CALABRO A breve inizieranno i sopralluoghi per la scelta delle location e i casting per la selezione degli attori. Tanta è l’attesa nei piccoli centri per vivere questa avventura cinematografica. Il Festival cinematografico, nato per promuovere e valorizzare i territori e i talenti locali, è ormai giunto alla quinta edizione ed è diventato punto di riferimento in Calabria per gli addetti ai lavori e tutti gli amanti del cinema. -

16.10.2002 L 278/10 Dziennik Urzędowy Wspólnot

204 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 03/t. 37 32002R1836 L 278/10 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 16.10.2002 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1836/2002 z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organi- Wzałączniku do rozporządzenia (WE) nr 2138/97 wprowadza zacji rynku w sektorze olejów i tłuszczów (1), ostatnio zmie- się następujące zmiany: nione rozporządzeniem (WE) nr 1513/2001 (2), 1) w lit. A, prowincje „Brescia”, „Rzym”, „Caserta”, „Lecce”, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia „Potenza”, „Cosenza”, „Reggio Calabria”, „Vibo Valentia”, 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady dotyczące udzie- „Siracusa” i „Sassari” otrzymują brzmienie zgodne z lania pomocy dla produkcji oliwy z oliwek i organizacji produ- załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. centów (3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 4 2) w lit. D, w rubryce „Comunidad autónoma: Andalucía”, nr 1639/98 ( ), w szczególności jego art. 19, gmina „Genalguacil” do obszaru 4 („Serranía de Ronda”) a także mając na uwadze, co następuje: dodaje się się prowincję „Málaga”. (1) Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 określa, 3) w lit. D, w rubryce „Comunidad autónoma: Aragón”: że produktywność oliwek i oliwy powinna być wyzna- — do obszaru 2 prowincji „Saragossa” dodaje się gminę czana dla jednorodnego obszaru produkcji na podstawie „Ruesca”, danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie, — do obszaru 3 dodaje się gminę „Cuervo (El)”, a do które są ich producentami. -

Variation in Enclitic Possessive Constructions in Southern Italian Dialects: a Syntactic Analysis

Variation in enclitic possessive constructions in Southern Italian dialects: a syntactic analysis Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie im Fachbereich Neuere Philologien (10) der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main vorgelegt von Eugenia Fahrnbach aus Offenbach am Main Einreichungsjahr: 2018 Erscheinungsjahr: 2019 1. Gutachter: Prof. Dr. Cecilia Poletto 2. Gutachter: Prof. Dr. Helmut Weiß Tag der mündlichen Prüfung: 30. April 2019 ii I Bronzi di Calabria - Calabria cara Calabria Calabria, mia cara Calabria dolce terra baciata dal mar tu sei ricca soltanto di sole dell’azzurro, del cielo, del mar Calabria, mia cara Calabria più selvaggia e più dolce sei tu di colei che mi stringe sul cuore di colei che mi parla d’amor E tu che ti trovi lontano aldilà di quei monti e del mare ricorda sempre che la tua terra t’accoglierà se tornerai Calabria, mia cara Calabria sei negli occhi di chi ti lasciò sei nel cuore di chi s’allontana e nel mondo ti porta con sé E tu che ti trovi lontano aldilà di quei monti e del mare ricorda sempre che la tua terra t'accoglierà se tornerai Calabria, mia cara Calabria sei negli occhi di chi ti lasciò sei nel cuore di chi s’allontana e nel mondo ti porta con sé iii Acknowledgements I want to thank various people that made my PhD, with all its ups and downs, to an unforgettable experience. I learned a lot during my time at the university (and not everything has to do with linguistics). Thank you, Cecilia Poletto, Helmut Weiß, Cécile Meier, Caroline Féry, Jost Gippert, Esther Rinke, Birgit Nutz, Elke Höhe-Kupfer, Irene Caloi, Silvi Schäfer, Ema Sanfelici, Anna Marchesini, Irene Franco, Nico Lamoure, Matthieu Segui, Judith Wieprecht, Ingo Feldhausen, Imme Kuchenbrandt, Ewa Trutkowski, Sascha Alexeyenko, Heidi Klockmann, Merle Weicker, Caro Reinert, Seyna Dirani, Anja Šarić, Yranahan Traoré, Mariam Kamarauli, Maria Kofer and Sarah Duong Phu. -

Elenco Definitivo Ammessi Profilo 2

SELEZIONE DI 100 SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PROGETTO "POLITICHE ATTIVE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE" ELENCO DEFINITIVO AMMESSI - PROFILO 2 Cognome Nome Data di nascita Comune di Residenza Albano Raffaele 06/04/1985 Serra San Bruno Albano Salvatore 16/05/1978 Serra San Bruno Aloe Ilenia 25/11/1994 Acquaro Altamura Michele 29/08/1970 Gerocarne Annetta Maria Carmen 28/08/1995 Fabrizia * Arcidiacono Cristina 30/01/1989 Davoli Arestia Mario 02/10/1962 Davoli Ariganello Erminia 14/09/1993 Serra San Bruno * Barbieri Viviana Anna 24/08/1979 Cardinale Bartone Caterina 15/04/1990 Serra San Bruno Bonazza Rosetta 30/03/1994 Serra San Bruno Caglioti Luana 26/03/1990 Gerocarne * Campese Bruna 13/01/1992 Serra San Bruno * Campese Cinzia 29/06/1984 Serra San Bruno Campise Rosita 18/07/1992 Fabrizia Carchidi Gianluca 15/11/1992 Serra San Bruno Cartiere Rosanna 29/05/1992 Fabrizia Caruso Maria Caterina 11/07/1990 Serra San Bruno Castauro Azzurra Giuseppina 24/08/1987 Mongiana Catania Stefano 18/07/1987 Spadola Chiera Maria Giovanna 08/09/1975 Cardinale Ciccarello Alessandro 29/05/1987 Fabrizia * Cirillo Carmine 17/05/1987 Fabrizia Costa Giuseppina 23/02/1969 Cardinale De Giorgio Anna Maria 14/05/1978 Cardinale * De Leo Antonio 01/05/1978 Cardinale * Demasi Brunello 26/02/1984 Fabrizia Dominelli Maria Teresa 01/06/1987 Serra San Bruno Federico Rita 11/12/1970 Brognaturo Filardo -

Ministero Dell'istruzione Ufficio Scolastico Regionale Per La Calabria

UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV) Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado Prot. Nr. 4980 Vallelonga 29/10/2020 Oggetto: Nomina a componenti del Consiglio di classe in qualità di Rappresentanti dei Genitori. Anno scolastico 2020/2021. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; VISTA la Circolare USR Calabria prot. n. 16249 del 7/10/2020; NOMINA componenti del Consiglio di classe, interclasse e intersezione i sottoelencati genitori per l’anno scolastico 2020/2021 PLESSO SCOLASTICO CLASSE/SEZIONE GENITORE ELETTO SECONDARIA 1° GRADO VAZZANO 2° A De Marco Maria Rosa Massa Sonia Fabbri Nicoletta 3° A Ierullo Francesco Bellissimo Angela SECONDARIA 1° GRADO 1°/2°A Valotta Cristina CAPISTRANO Rizzo Maria Teresa Galati Silvana Scolieri Fernanda ________________________________________________________________________________________________ Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 CODICE MECCANOGRAFICO : VVIC83500G - CODICE FISCALE : 03321800793 Cod. Univoco UF7LV9 E-mail:[email protected] Posta certificata: [email protected] Sito Web:www.icvallelonga.edu.it UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV) Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado SECONDARIA 1° GRADO 1° A Petrocca Cinzia MONTEROSSO CALABRO Mesiano Immacolata Panzarella Massimo Umbro Maria 2° A Buccinnà Laura Masdea Natalina Ceravolo Raffaele Crispino Tiziana 3° A Feroleto Rosa Ceravolo Angelina Parisi Loredana Ceniti M. -

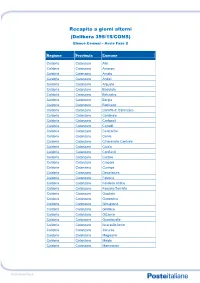

Recapito a Giorni Alterni (Delibera 395/15/CONS) Elenco Comuni – Avvio Fase 2

Recapito a giorni alterni (Delibera 395/15/CONS) Elenco Comuni – Avvio Fase 2 Regione Provincia Comune Calabria Catanzaro Albi Calabria Catanzaro Amaroni Calabria Catanzaro Amato Calabria Catanzaro Andali Calabria Catanzaro Argusto Calabria Catanzaro Badolato Calabria Catanzaro Belcastro Calabria Catanzaro Borgia Calabria Catanzaro Botricello Calabria Catanzaro Caraffa di Catanzaro Calabria Catanzaro Cardinale Calabria Catanzaro Carlopoli Calabria Catanzaro Cenadi Calabria Catanzaro Centrache Calabria Catanzaro Cerva Calabria Catanzaro Chiaravalle Centrale Calabria Catanzaro Cicala Calabria Catanzaro Conflenti Calabria Catanzaro Cortale Calabria Catanzaro Cropani Calabria Catanzaro Curinga Calabria Catanzaro Decollatura Calabria Catanzaro Falerna Calabria Catanzaro Feroleto Antico Calabria Catanzaro Fossato Serralta Calabria Catanzaro Gagliato Calabria Catanzaro Gasperina Calabria Catanzaro Gimigliano Calabria Catanzaro Girifalco Calabria Catanzaro Gizzeria Calabria Catanzaro Guardavalle Calabria Catanzaro Isca sullo Ionio Calabria Catanzaro Jacurso Calabria Catanzaro Magisano Calabria Catanzaro Maida Calabria Catanzaro Marcedusa Calabria Catanzaro Marcellinara Calabria Catanzaro Martirano Calabria Catanzaro Martirano Lombardo Calabria Catanzaro Miglierina Calabria Catanzaro Montauro Calabria Catanzaro Motta Santa Lucia Calabria Catanzaro Nocera Terinese Calabria Catanzaro Olivadi Calabria Catanzaro Palermiti Calabria Catanzaro Pentone Calabria Catanzaro Petrizzi Calabria Catanzaro Petronà Calabria Catanzaro Pianopoli Calabria Catanzaro -

Official Journal of the European Communities 11.10.2001

L 270/12 EN Official Journal of the European Communities 11.10.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 1979/2001 of 10 October 2001 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, ‘— zone 1: ∆ήµοι και Κοινότητες: Αδελέ, Αµνάτους, Κυριάννας, Having regard to the Treaty establishing the European Μαρουλά, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πρασσών, Πηγής, Community, ∆. Ρεθύµνης, Ρουσσοσπητίου, Χρωµοναστηρίου, Χαµα- λευρίου, Χαρακίων. Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the common organisation of the market in — zone 2: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), ∆ήµοι και Κοινότητες: Αρµένων, Γουλεδιανών, Καρές, Καττέλλους, Κούµων, Όρους, Σελλίου. Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting of aid for — zone 3: the production of olive oil and of aid to olive oil producer organisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ ∆ήµοι και Κοινότητες: Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω 98 (4), and in particular Article 19 thereof, Βαλσαµόνερου, Αργυρούπολης, Ατσιποπούλου, Βιλαν- δρέδους, Γερανίου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονυκτίου, Whereas: Κάτω Βαλσαµόνερου, Κάτω Πόρου, Μούνδρους, Μυριοκεφάλων, Πρινών, Ρουστίκων, Σαϊτούρων, Φρατζ. (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates Μετοχίων, Μαλακίου. that the olive yields and oil yields are to be fixed by homogeneous production zones on the basis of the — zone 4: figures supplied by producer Member States. ∆ήµος: Επισκοπής Ρεθύµνης. (2) The production zones are set out in the Annex to — zone 5: Commission Regulation (EC) No 2138/97 of 30 October 1997 delimiting the homogenous olive oil production Κοινότητες: Ασωµάτου, Λευκογείων, Μαριούς, zones (5), as last amended by Regulation (EC) No 2461/ Μυρθίου.