Les Établissements D'enseignement Technique En France

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Brive › OBJAT › Lubersac

se déplacer, tout simplement LR5 LIGNE RÉGULIÈRE 5 le transport corrézien pour tous LUBERSAC › OBJAT › BRIVE EXPLOITANT CFTA BRIVE - 05 55 86 07 07 Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Sam Lu Ma Me Lu Ma Me Sam Me Lu Ma Lu Ma Me Ve Jours de fonctionnement Je Ve Je Ve Je Ve Je Ve Sam Je Ve Je Ve Je Ve Circulation en période scolaire Circulation en période de vacances scolaires SALAGNAC - Clairvive 6:18 6:18 6:25 6:25 JUILLAC - Sanas 6:28 6:28 6:35 6:35 JUILLAC - Les Graves Blanches 6:30 6:30 6:40 6:40 JUILLAC - Bellevue 6:38 6:38 6:43 6:43 JUILLAC - Le Bourg 6:40 6:40 6:45 6:45 CHABRIGNAC - D 901 - Int La Perche 6:45 6:45 6:50 6:50 SAINT BONNET-LA-RIVIERE - Le Bourg 6:48 6:48 6:53 6:53 VIGNOLS - Le Stade 6:53 6:53 6:58 6:58 ST SOLVE - Le Bourg 6:57 6:57 7:02 7:02 LUBERSAC - Place du Forail - - 6:10 6:10 - - 6:10 ARNAC POMPADOUR - Gare SNCF - - 6:20 6:20 - - 6:20 TROCHE - Le Bourg - - 6:27 6:27 - - 6:27 BEYSSAC - Le Glandier - - 6:33 6:33 - - 6:33 ORGNAC-SUR-VEZERE - Les Fombiardes - - 6:40 6:40 - - 6:40 ORGNAC-SUR-VEZERE - Le Bourg - - 6:45 6:45 - - 6:45 ORGNAC-SUR-VEZERE - La Chapoulie - - 6:48 6:48 - - 6:48 VOUTEZAC - Le Bourg - - 6:55 6:55 - - 6:55 VOUTEZAC - Lycée Murat de Voutezac - - 7:00 7:00 - - 7:00 13:15 16:25 OBJAT - Avenue Jules Ferry 7:02 7:02 - - 7:07 7:07 - - - OBJAT - Place Jean Lagarde 7:10 7:10 7:10 7:10 7:15 7:15 7:15 9:00 9:00 13:20 13:20 13:25 - ALLASSAC - Barrière St Laurent 7:18 7:18 7:18 7:18 7:22 7:22 - - 13:28 13:28 - - VARETZ - Le Burg 7:20 7:20 7:20 7:20 7:25 7:25 9:10 9:10 13:30 13:30 13:30 - VARETZ - La Pharmacie -

![Les Printemps De Haute-Corrèze Festival Pluridisciplinaire [2021] 18E Édition Gourmandise 10 Avril - 29 Mai](https://docslib.b-cdn.net/cover/9741/les-printemps-de-haute-corr%C3%A8ze-festival-pluridisciplinaire-2021-18e-%C3%A9dition-gourmandise-10-avril-29-mai-89741.webp)

Les Printemps De Haute-Corrèze Festival Pluridisciplinaire [2021] 18E Édition Gourmandise 10 Avril - 29 Mai

les Printemps de Haute-Corrèze Festival pluridisciplinaire [2021] 18e édition Gourmandise 10 Avril - 29 Mai BORT-LES-ORGUES ÉGLETONS MEYMAC NEUVIC PÉRET-BEL-AIR USSEL [ATELIERS] [EXPOSITIONS] [PROJECTIONS] [SPECTACLES] [CONFÉRENCES] Événements [p. 4-42] Agenda [p. 24-25] Index [p. 43-45] Partenaires [p. 46] USSEL MEYMAC PÉRET- BEL-AIR DARNETS ÉGLETONS BORT-LES- ORGUES NEUVIC MONTAIGNAC- ST-HIPPOLYTE LAPLEAU MARCILLAC- LA-CROISILLE Édito Le réseau du festival « Les Printemps un dessert et livrent leurs petits secrets de Haute-Corrèze » a décidé de lancer pour les réaliser au mieux. Vous pourrez sa 18e édition et garde le cap, malgré ainsi les écouter pour une partie sur les l’incertitude d’ouverture de certaines ondes de Radio Vassivière pendant le structures. Nous avons à cœur de vous festival et les retrouver toutes sur nos retrouver, cher public et de plonger supports numériques. à nouveau dans l’effervescence de propositions culturelles variées : ateliers, Par ailleurs pour cette première conférences, expositions, lectures, année, la librairie Prologue à Bort-les- projections, spectacles, visites... Orgues propose le temps du festival, une sélection d’albums jeunesse, de C’est donc avec un immense plaisir que bande-dessinées, de romans et de livres nous vous proposons un printemps pratiques, qui égayeront vos papilles. gourmand, du 10 avril au 29 mai, sur plusieurs communes de notre territoire. Une invitation au voyage gourmand à découvrir au fil des pages de ce Le sucré et le salé viendront titiller programme et à retrouver sur notre votre palais et votre imaginaire. Il sera site www. printemps-hautecorreze. ainsi question de cacao, de beurre, de blogspot.fr et la page facebook potager, de plantes aromatiques, mais LesPrintempsdeHauteCorreze. -

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CORREZE Mise À Jour Faite Le 12.12.2013

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CORREZE Mise à jour faite le 12.12.2013 ALBIGNAC-Eglise-Inscrit et classé-Clocher (cad. B 528) classement par arrêté du 29 février 1972-Eglise, à l'exclusion du clocher classé (cad. B 528) inscription par arrêté du 29 février 1972-B 528 ALBUSSAC-Eglise-Inscrit-Choeur et chapelle Nord inscription par arrêté du 26 janvier 1927- ALLASSAC-Vieux pont du Saillant sur la Vézère-Classé-Vieux pont du Saillant sur la Vézère (cad. non cadastré domaine public) classement par arrêté du 26 décembre 1969-non cadastré domaine public ALLASSAC-Manoir dit ancienne Ecole des Tours-Inscrit-Manoir (cad. AS 64) inscription par arrêté du 23 août 1993-AS 64 ALLASSAC-Tour de César-Inscrit-Tour de César inscription par arrêté du 22 août 1949- ALLASSAC-Eglise-Classé-Eglise classement par arrêté du 24 octobre 1914- ALLEYRAT-Eglise-Inscrit-Eglise (cad. AB 147) : inscription par arrêté du 27 août 1975-AB 147 ALTILLAC-Eglise Saint-Etienne-Classé-Eglise Saint-Etienne (cad. AX 148) : classement par arrêté du 27 août 1975-AX 148 AMBRUGEAT-Calvaire de Besse-Inscrit-Calvaire de Besse (cad. AM 41) : inscription par arrêté du 23 mars 1989-AM 41 ARGENTAT-Menhir dit Le Grave de Roland-Classé-Menhir dit Le Grave de Roland (cad. D 856 à 858) : classement par liste de 1889-D 856 à 858 ARGENTAT-Château du Bac-Inscrit-Façades et toitures du château et de son colombier (cad. E 815, 816) : inscription par arrêté du 23 septembre 1966-E 815,816 ARGENTAT-Manoir de l'Eyrial-Inscrit-Façades et toitures (cad. -

Parks and Gardens Hikes and Treks

Plan Correze 700x630 GB:1_TXT_FR_2004 15/06/09 12:38 Page1 MONUMENTS CASTLES TYPICAL TOWNS AND VILLAGES MUSEUMS ECO-MUSEUMS ASTAILLAC (K6) ORGNAC-SUR-VEZERE (F2-F3) The typical architecture of the Corrèze includes picturesque villages of old BRIVE-LA-GAILLARDE (H3-I3) TULLE (G5) AYEN (G1) Château d’Estresses Château de Comborn half-timbered or stone houses, with slate or lauze stone roofs (as can be Musée Labenche - Art and History Museum Musée Départemental Espace des Vieux Métiers, A castel dating from the 14C, 15C and 16C, Square tower (Tour Carrée) Remains of a 15 th century castle and its chapel. Visits of the keep, seen in Xaintrie), as well as numerous fountains, bridges, mills, wells and Miscellaneous collections: geology, palaeontology, archaeology, famous de la Résistance et de la de la Locomotion et des Traditions Populaires ROMANESQUE ARCHITECTURE and King Eudes’Room (Salle du Roi Eudes). Terraced gardens overlooking th underground rooms and 10 century crypt. Open all year by prior sculpted crosses. men and history, art and decorative arts, folk traditions and natural history. (Museum dedicated to traditional trades, locomotion and folk traditions). the Dordogne. Open from 1 July t o 31 August and by prior arrangement. arrangement. Tel: +33 5 55 73 77 23 Different periods of history have left a wealth of remarkable architectural Open all year. Tel: +33 5 55 18 17 70 - www.musee-labenche.fr Déportation Resource centre. Open all year. Free This museum displays 300 000 tools and various machines from some thirty Romanesque architecture spread widely in the Bas-Limousin region Tel: +33 5 55 91 10 28 - [email protected] vestiges in villages and towns such as Argentat, Aubazine, Centre d’études Edmond Michelet POMPADOUR (E2) different trades. -

Reseaux De Suivi De La Qualite Des Eaux En Limousin

DREAL LIMOUSIN RESEAUX DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX EN LIMOUSIN LOCALISATION N° BASSI ALTITU CODE CODE ME NOM ME N° RIVIERE LOCALISATION PRECISE COMMUNE DEP. HER TYPE X L2 Y L2 X L93 Y L93 GENERALE INSEE N DE (m) HYDRO La Tardoire du confluent de la Colle FRFRR24_1 05021500 TARDOIRE Aval de CHAMPAGNAC CUSSAC - D 40 Oradour sur Vayres 87 111 87 TP 21 RCA AG 482 241.5 2 081 115.2 532 034.9 6 515 473.0 262 R 101 0400 au confluent des LaBonnettes Tardoire du confluent de la Colle Champagnac la FRFRR24_1 05021650 TARDOIRE Champagnac la Rivière Les Planches 87 034 87 TP 21 RCS AG 488 871.6 2 079 741.6 537 375.4 6 514 279.5 290 R 100 0400 au confluent des Rivière Bonnettes 250 m en amont du FRFRR466_2 Le Nauzon 05021750 NAUZON Champniers-et-Reilhac St. Mathieu 87 168 87 TP 21 RCA AG 474 243.9 2 078 435.9 522 784.8 6 513 158.5 240 R 105 0500 ruisseau de la Samaritaine La Fosse (près de FRFRR27_1 Le Bandiat 05022120 BANDIAT Marval Marval 87 092 87 TP 21 Autre AG 479 754.6 2 068 175.4 528 167.6 6 502 814.5 281 R 110 0400 Labrousse) La Charente de sa FRFR19C source au barrage 05024309 CHARENTE Videix Videix - Loubaret Videix 87 204 87 TP 21 RCA AG 475 920.7 2 089 696.8 524 521.0 6 524 354.0 251 R 000 0000 de Lavaud La Dronne de sa FRFR29 source au confluent 05035300 DRONNE Amont Dournazac Dournadille - D 66 Dournazac 87 060 87 TP 21 RCS AG 489 659.6 2 068 294.3 538 054.8 6 502 854.0 306 P 700 0250 du Manet (inclus) [Toponyme inconnu] FRFRR29_1 05035400 Affluent DRONNE Chalus Moulin du Lac Chalus 87 032 87 TP 21 RCA AG 493 210.6 2 070 558.4 541 -

Bulletin Juillet 2006

Bulletin Municipal n°17 Juillet 2006 Les puits du Puits du Montusclat avant et après restauration. Mairie Horaires d’ouverture Sommaire Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h Démographie Tél. Répondeur: 05.55.93.09.91 Vendredi de 8h à 12h Notre commune Fax : 05.55.93.13.06 de 13h40 à 17 h L’école E-Mail : Du côté du CLSH M. le Maire Philippe Rossignol [email protected] Travaux Tél. : 05 55 93 22 60 Site internet : Les associations 06 08 83 44 10 http://www.darnets.correze.net La Communauté de Communes Fax : 05 55 93 91 48 Le PNR Mail:[email protected] Mairie de Darnets Bulletin n°17 Juillet 2006 Page 1 DEMOGRAPHIE Nouveaux habitants Naissance Mlle RICHARD Magaly, M.PINLAUD Frédéric et leur Yannis chez Mlle TOUQUET Isabelle et M.ADINANI fille Lilou au bourg le 1° Mai. Kadafi ( locataire bâtiment communal) le 16 Juin. Mme et M. CARNIEL Roland au Mas le 15 Juin. Décès Mlle VERGNE Pascale, M. SOULARUE Joël et leur Mme PLAZANET Madeleine veuve LECOURT le 25 fils William au lotissement du bourg le 15 Juin. Juin. Mlle FILIQUIER Odette et M.BARRIETIS Georges au Mme COUDERT Andrée épouse FAGUET le 25 Juin. bourg. NOTRE COMMUNE Tout d’abord parlons finances, point qui n’avait pu être abordé dans le précédent bulletin municipal. LES GRANDES LIGNES DU BUDGET COMMUNAL Section de fonctionnement Dépenses Recettes Compt Dépenses Budget Compt Recettes Budget Libellé Libellé e 2005 2006 e 2005 2006 Charges à caractère Produit des services et 011 57 694,82 80 000 70 8 727,55 10 000 général ventes 012 Charges de personnel 98 264,13 110 000 73 Impôts et taxes 63 430,61 60 000 Autres charges de Dotation, subventions, 65 29 922,87 32 000 74 152 817,07 164 561 gestion particip. -

Direction Départementale Des Territoires

Direction départementale des territoires Service de l’habitat et des territoires durables Mission éducation et sécurité routières ARRÊTÉ préfectoral modificatif 05/2021 portant réglementation temporaire de la circulation des véhicules transportant des bois ronds La préfète de la Corrèze, Chevalier de l’ordre national du Mérite Vu le code de la route et notamment ses articles R.433-9 à R.433-16 ; Vu le code la voirie routière, notamment ses articles L.131-8 et L.141-9 ; Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Salima SAA, en qualité de préfète de la Corrèze ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 portant création des directions départementales interministérielles ; Vu le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route ; Vu l’arrêté n° INTA2008191A du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 26 mars 2020 portant nomination de Marion SAADÉ, en qualité de directrice départementale des territoires de la Corrèze à compter du 6 avril 2020 ; Vu l'arrêté préfectoral n° 19-2021-02-08-001 du 8 février 2021 donnant délégation de signature à Marion SAADÉ chargée d’exercer les fonctions de directrice départementale des territoires de la Corrèze ; Vu l'arrêté n° 19-2021-02-24-001 du 24 février 2021 donnant subdélégation de signature à Bruno NOAILHAC en sa qualité de chef de la mission éducation et sécurité routières ; Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2010 portant réglementation de la circulation des véhicules transportant des bois ronds ; Vu les demandes présentées par les donneurs d’ordre du transport de bois ronds ; Vu l’avis du président du conseil départemental de la Corrèze ; Vu l’avis des maires des communes concernées ; Sur proposition de la directrice départementale des territoires. -

Lieux Dits Commune Insee Abattoirs ALLASSAC 19005 Abattoirs ( Les

Lieux dits Commune Insee Abattoirs ALLASSAC 19005 Abattoirs ( Les ) TULLE 19272 Abbaye ( L' ) VOUTEZAC 19288 Accacias ( Les ) SAINT ANGEL 19180 Age ( L' ) AFFIEUX 19001 Ages ( Les ) SERANDON 19256 Ages ( Les ) NEUVIC 19148 Ages ( Les ) CHAMBERET 19036 Agier BEYSSAC 19024 Agnoux MEYRIGNAC L'EGLISE 19137 Agoulets ( Les ) AMBRUGEAT 19008 Agudour VOUTEZAC 19288 Aigueperse SAINT PAUL 19235 Aiguilles ALBUSSAC 19004 Air ( L' ) AIX 19002 Air ( L' ) SARROUX 19252 Air ( L' ) ASTAILLAC 19012 Air ( L' ) BEISSAT 23019 Allee Des Pres BEYSSAC 19024 Allee Du Pre Lacroix BEYSSAC 19024 Alliers ( Les ) COURTEIX 19065 Allouche ( L' ) AFFIEUX 19001 Allys ( Les ) SAINT ORADOUX DE 23224 CHIROUZE Alouettes ( Les ) SAINT JULIEN PRES BORT 19218 Altillac Bas ALTILLAC 19007 Altillac Haut ALTILLAC 19007 Amboisse CHAMBERET 19036 Ambraud BUGEAT 19033 Amonts ( Les ) SAINT ANGEL 19180 Ampeau TULLE 19272 Ancèze SAINT JULIEN AUX BOIS 19214 Andolie ALTILLAC 19007 Andrieux BELLECHASSAGNE 19021 Andrieux ( Les ) AYEN 19015 Angelie ( L' ) ARNAC POMPADOUR 19011 Anglard SAINTE MARIE LAPANOUZE 19219 Anglard UZERCHE 19276 Anglard BONNEFOND 19027 Anglards CONDAT 15054 Anjoux AURIAC 19014 Anouillards ( Les ) SORNAC 19261 Antiges NEUVIC 19148 Antimore CORREZE 19062 Anval BRIVE LA GAILLARDE 19031 Apier ( L' ) PERET BEL AIR 19159 Arbioloux SAINT ANGEL 19180 Arboureix POUSSANGES 23158 Arbre ( L' ) POUSSANGES 23158 Arbre Du Bedeau ( NEUVIC 19148 L' ) Arbre Du Renard SERANDON 19256 Arbre Du Renard ( LIGINIAC 19113 L' ) Arbre Espic HAUTEFAGE 19091 Arbre Sec ( L' ) BEYSSAC 19024 Arbrefourat -

Raacnhuit2003.Pdf

www.correze.pref.gouv.fr RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 8 1er août 2003 SOMMAIRE N.B. - Ce recueil ne comporte que des extraits d'arrêtés. Les arrêtés originaux peuvent être consultés dans leur intégralité dans les services concernés. PREFECTURE DE LA CORREZE CABINET DU PREFET ET SERVICES RATTACHES SIACEDPC Agrément d’un organisme de formation sécurité incendie - CEFISS à TOULOUSE 275 “ Approbation du plan de secours spécialisé de l’A 89 “ “ Liste des campings concernés par un risque d’innondation “ DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES DAEAD 3 Renouvellement du comité départemental d’action sociale (actions menées par le FAMEXA) 275 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION DAGR 2 Entreprise de surveillance et de gardiennage - P.I.P.S. à TULLE 276 “ Habilitation dans le domaine funéraire de la SARL ELORA à TREIGNAC “ DAGR 4 Contournement nord de BRIVE - Viaduc de Cluzan “ “ Campagne d’irrigation 2003 277 SOUS-PREFECTURE DE BRIVE SPB Transfert de bien immobiliers à VOUTEZAC 280 SERVICES DECONCENTRES DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DDE Distribution d’énergie électrique : commune de CHANTEIX et communes de BAR et CORREZE 281 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DDJS Agrément de l’association sportive “moto-club de REYGADES” 282 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES DDSV Mise sous surveillance de l’exploitation de l’EARL RALITE à LA ROCHE PRES FEYT 282 “ Octroi d’un mandat sanitaire - Dr PIN à MUSSIDAN (24) “ 1, RUE SOUHAM 19011 TULLE CEDEX TÉL.05 55 -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Vallee De La Luzege

Corrèze Creuse Haute-Vienne VALLEE DE LA LUZEGE ZNIEFF N° : 485 Numéro SPN : 740006114 Limousin Surface : 4 762 ha Communes Darnets (19), Lamazière-Basse (19), Lapleau (19), Laval-sur-Luzège (19), Moustier-Ventadour (19) Neuvic (19), Palisse (19), Saint-Hilaire-Foissac (19), Saint-Hilaire-Luc (19) Saint-Pantaléon-de-Lapleau (19), Soursac (19), Combressol (19), Maussac (19) Description et intérêt du site La ZNIEFF comprend deux vallées très proches d'un point de vue écologique, faunistique et floristique : celle de la Luzège, très encaissée et très longue, de la RN 89 à son confluent avec la Dordogne et celle du Vianon, affluent en rive gauche de la première, encaissée et boisée. La Luzège coule dans une vallée d'une grande richesse floristique. Plusieurs espèces végétales protégées ont été relevées : le pavot du Pays de Galles, espèce typiquement montagnarde n'est connu que de quelques vallées en Limousin ; l'épine vinette, petit arbrisseau des sols neutrophiles, est particulièrement rare dans la partie granitique du Limousin, l'orpin hérissé se développe dans les zones rocailleuses bien exposées de la vallée, la parisette à quatre feuilles, le séneçon fausse-cacalie, endémique du Massif Central, l'oeillet de Montpellier, la luzule blanche et de nombreuses autres espèces contribuent à l'intérêt botanique de la ZNIEFF. La présence de nombreuses espèces de chauves-souris (barbastelle d'Europe, grand murin, grand rhinolophe), d'oiseaux nicheurs rares (aigle botté, faucon pèlerin, cincle plongeur), d'insectes rares comme le lucane cylindrique, petit coléoptère qui se développe dans les feuillus en décomposition, confère au site une grande valeur pour la faune. -

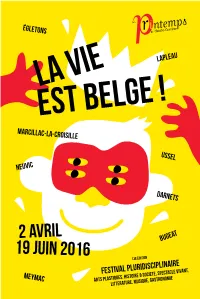

WEB+-+PHC+2016+-+Programme

BUGEAT D18 Le festival des Printemps de Haute-Corrèze a été initié en 2004 par le Centre d’art contemporain de Meymac. Il réunit des structures artistiques et culturelles travaillant sur le territoire de proximité. L’ambition du réseau est de fédérer les énergies de ces structures en proposant un rendez-vous annuel à dominante culturelle, touchant à de nombreux domaines comme la littérature, l’art contemporain, le patrimoine, la musique, le théâtre, l’histoire… autour d’un thème fédérateur et différent chaque année. Les thèmes abordés par les Printemps s’organisent alternativement autour d’un pays (Chine, 2004 ; Québec, 2008 ; Russie, 2010 ; Afrique : du Cap à Gao, 2012 ; Japon, 2014) et d’un thème plus général (Nature, A89 2005 ; Polar, 2006 ; Voyage, 2007 ; Eau, 2009 ; Femme, 2011 ; Cinéma, 2013 ; Arbre, 2015). L’année 2016 met à l’honneur la Belgique ! Nous espérons que ce programme vous VERS BRIVE donnera envie. Au plaisir de vous croiser à & LIMOGES l’un ou l’autre de ces évènements. Retrouvez l’agenda thématique en page centrale (20-21). 2 D979 USSEL D157 MEYMAC D1089 D979 VERS CLERMONT- FERRAND E70 D1089 DARNETS ÉGLETONS D16 NEUVIC D16 D18 LAPLEAU MARCILLAC-LA-CROISILLE 3 SPECTAcle : 5€ > 7€ SAMEDI 2 AVRIL [18H] TOUT PUBLIC SALLE DU CHÂTEAU ROBERT [ÉGLETONS] LANCEMENT DU FESTIVAL 18h wallon, qui a 20 ans depuis 60 Présentation de l’édition 2016 ans ! Une évocation par quatre comédiens, musiciens et chanteurs 18h30 du "petit royaume de Julos" de celui Spectacle Bienvenue à Julosland qu’on a surnommé le "garçon aux par la compagnie Les Passagers joues de lune", un oiseau rare à tête du vent, suivi d’un échange de chouan, de marmotte, humour sympatique avec les comédiens rose et rosse, truffé de bons mots, autour d’un verre.