ILE D'er, Plougrescant (Côtes D'armor) /-^ Programme Relatif Aux Actions Liées Au Grenelle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bavard'âge En Trégor Bavard'âge En

Maison du Département de Lannion Maison du Département de Lannion Bavard’âge Bavard’âge en Trégor en Trégor Devenir accompagnateur Devenir accompagnateur bénévole au domicile bénévole au domicile d’une personne âgée d’une personne âgée /solidarités /solidarités Accompagnateur bénévole Accompagnateur bénévole Être bénévole, c'est quoi ? Être bénévole, c'est quoi ? • C'est aller au domicile d'une personne âgée pour écouter, échanger, faire la • C'est aller au domicile d'une personne âgée pour écouter, échanger, faire la lecture, jouer à des jeux de société, jardiner... lecture, jouer à des jeux de société, jardiner... • C'est accompagner une personne âgée pour des sorties, promenades, visites • C'est accompagner une personne âgée pour des sorties, promenades, visites Comment fonctionne le réseau de bénévoles ? Comment fonctionne le réseau de bénévoles ? • L’accompagnateur bénévole est formé, accompagné et suivi par un profession- • L’accompagnateur bénévole est formé, accompagné et suivi par un profession- nel du Département nel du Département • Il apporte un peu de sa disponibilité gratuitement • Il apporte un peu de sa disponibilité gratuitement • Il s'engage avec une certaine régularité dans une relation d'accompagnement • Il s'engage avec une certaine régularité dans une relation d'accompagnement fondée sur le respect de la vie privée fondée sur le respect de la vie privée • La mise en relation entre le bénévole et la personne visitée est faite par un • La mise en relation entre le bénévole et la personne visitée est faite par un professionnel -

Plougrescant

PLOUGRESCANT DÉMOGRAPHIE » Pour Plougrescant, la population a-t-elle augmenté ou baissé ? » Mon territoire est-il jeune ? Familial ? Vieillissant ? CA LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 1 184 9 La population légaleau Le nombre de 1er janvier 2020 pour naissances en 2018 Plougrescant, contre pour Plougrescant 1 284 en 2012 contre 22 décès Source : INSEE RGP 2012-2017 A l’échelle de la CA Lannion-Trégor Communauté, l’évolution de la population la plus élevée est enregistrée pour Lanmérin (+12%). L’évolution de la population la plus faible est quant à elle enregistrée pour Troguéry (-14%). POINT MÉTHODE Tout comme les autres communes de une période de cinq années. estimation est essentielle : près de 350 moins de 10 000 habitants, Plougrescant articles de lois ou de codes se réfèrent fait l’objet d’un recensement exhaustif Par ailleurs, pour estimer au plus près la à la population légale (ex. dotations, tous les cinq ans. A l’inverse, les population légale au 1er janvier, l’INSEE nombre de conseillers municipaux, communes de 10 000 habitants ou plus s’appuie sur différents fichiers : taxe barèmes de certaines taxes, implantation font l’objet d’une enquête annuelle, 40% d’habitation, permis de construire, fichiers des pharmacies...). de leur population étant recensée sur des régimes d’assurance maladie... Cette PLOUGRESCANT POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 163 553 Le nombre de Le nombre de moins de 18 ans retraités pour vivant dans la Plougrescant, contre commune, contre 486 en 2007, soit 236 en 2007 une évolution de 14% en dix ans 10% de la population a moins de 14 ans pour Plougrescant. -

La Roche-Jaudy # 3

LA ROCHE-JAUDY # 3 # JANVIER 2021 # VOUS INFORME... les personnes qui vous accueillent en Mairie ou au téléphone ne peuvent être tenues responsables de ces problèmes con- hères concitoyennes, chers concitoyens, sidérés, certainement, il y a parfois de nombreuses années, C comme non essentiels et devenus pour vous essentiels et on peut facilement le comprendre dans certaines situations. Ce En ce 29 décembre, il pleut, il vente, il mouille… ce n’est qui m’offre une super transition pour évoquer ce qui, à vos pourtant pas la fête à la grenouille !! yeux, est essentiel ou pas ! Cette saison, que l’on appelle l’hiver, est souvent, comme Définition du mot essentiel sur le dictionnaire (pour les hy- vous le savez toutes et tous, associée aux intempéries telles pers trop connecting people, un grand livre avec plein de que celles de ces jours derniers jours, où nos services et élus mots!) : Capital. Ce qui compte le plus. Le plus important. ont été mobilisés pour résoudre les différents problèmes Primordial. Qui ne fait pas partie des accessoires. Nécessaire. rencontrés. Ceci dit, il est absolument impossible d’empê- Pratiquement indispensable. cher la pluie de tomber et le vent de souffler, du moins pour Du coup, peut-on considérer que nos petits commerces l’instant ! Il est aussi impossible de résoudre toutes les con- soient nécessaires, voire pratiquement indispensables, ou séquences de ces phénomènes bien connus mais parfois plus considérer que les supermarchés et les sites de ventes en intensifs que d’habitude ! Pourtant, nous nous y efforçons -

Compte Rendu Du Conseil Communautaire Seance Du 15 Septembre 2020

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 SEANCE N°5 Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit, dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération. Il est précisé que le compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue de cette approbation. L'an deux mille vingt , le quinze septembre à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté s'est réuni sous la présidence de M. Joël LE JEUNE, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 4 septembre 2020 . Nombre de membres en exercice : 85 titulaires – 47 suppléants Présents ce jour : 70 Procurations : 9 Étaient présents : M. ARHANT Guirec , Mme AURIAC Cécile , Mme BARBIER Françoise , M. BETOULE Christophe , M. BODIOU Henri , Mme BOIRON Bénédicte , M. BOURIOT François , Mme BRAS-DENIS Annie , Mme BRIDET Catherine , M. CAMUS Sylvain , M. COCADIN Romuald , M. COENT André , M. COLIN Guillaume , Mme CORVISIER Bernadette , Mme DANGUY-DES-DESERTS Rosine , M. -

Secteur De Recrutement Collèges Et Lycées Par Commune

DIRECTION ACADÉMIQUE DES CÔTES D'ARMOR DIVEL * Modifications RS 2020 SECTEURS DE RECRUTEMENTS DES LYCÉES ET COLLÈGES CORRESPONDANTS PAR COMMUNES COMMUNES COLLÈGE DE RATTACHEMENT LYCÉE DE RATTACHEMENT ALLINEUC PLOEUC - L'HERMITAGE Lycée Rabelais - Saint-Brieuc ANDEL LAMBALLE Lycée H. Avril - Lamballe AUCALEUC DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay - Trégon - Plessix Balisson) PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEGARD BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE Lycée A. Pavie - Guingamp BERHET BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BINIC - ETABLES-SUR-MER (Binic-Etables sur Mer) ST-QUAY-PORTRIEUX Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOBITAL DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BODEO (LE) (Pas d'école) QUINTIN Lycée Rabelais - Saint-Brieuc BON REPOS SUR BLAVET (LANISCAT) ST NICOLAS DU PELEM Lycée A. Pavie - Guingamp BON REPOS SUR BLAVET (PERRET) ROSTRENEN Lycée Sérurier de Carhaix (29) BON REPOS SUR BLAVET (ST GELVEN) GUERLEDAN (Mûr de Bretagne) Lycée F. Bienvenue - Loudéac BOQUEHO PLOUAGAT Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOUILLIE (LA) ERQUY Lycée H. Avril - Lamballe BOURBRIAC BOURBRIAC Lycée A. Pavie - Guingamp BOURSEUL PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BREHAND MONCONTOUR Lycée H. Avril - Lamballe BREHAT PAIMPOL Lycée Kerraoul - Paimpol BRELIDY PONTRIEUX Lycée A. Pavie - Guingamp BRINGOLO PLOUAGAT Lycée A. Pavie - Guingamp BROONS BROONS Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BRUSVILY DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BULAT-PESTIVIEN CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALANHEL CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALLAC CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALORGUEN DINAN - Roger Vercel Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan CAMBOUT (LE) PLEMET Lycée F. -

Tréguier Pratique

ue ven ien ier B régu à T sommaire 3 4 Vie municipale Des collectivités à votre service 4 Conseil municipal 6 Lannion-Trégor Communauté 7 Pôle du Haut-Trégor 8 Vos démarches administratives 8 Formalités, démarches, citoyenneté Vous souhaitez emménager à Tréguier ? 10 Logements à Tréguier 12 Urbanisme Vous venez de vous y installer ? 13 Règlementations Vous y habitez déjà ? locales 14 Déchets 15 Assainissement & eau Ce guide du « bien-vivre » dans votre cité est destiné à chacun d’entre vous. En effet, dans ces quelques pages, nous avons rassemblé le maximum 16 Vivre la ville d’informations pratiques pour vous aider dans vos démarches du quotidien : 16 Enfance - Jeunesse Vous loger 17 Vie scolaire Vous soigner 18 Services périscolaires Scolariser vos enfants & accueil de loisirs Pratiquer une activité 19 Pour tous, services Vous venir en aide en cas de difficulté... d’écoute, de conseils En consultant cette brochure, vous constaterez la richesse et la diversité de l’offre & d’aides au service de nos concitoyens. Bien que peuplée de moins de 3000 habitants, 22 Santé la ville de Tréguier est bel et bien un pôle majeur au sein de l’agglomération de & accompagnement Lannion-Trégor Communauté. En témoigne la présence de deux écoles primaires, 25 Economie deux collèges, un lycée, un centre hospitalier, une maison des services au public 26 Emploi & formation (présentée comme l’un des modèles du genre à l’échelle nationale lors du congrès 27 Vie associative des maires de France en 2017)... 28 Une ville vivante & solidaire Pour s’y retrouver, il fallait donc un document unique pour vous aider dans vos 30 Equipements démarches. -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2020-2021 En Côtes D'armor COLLÈGES LYCÉES

La sectorisation des transports scolaires 2020-2021 en Côtes d'Armor COLLÈGES LYCÉES COMMUNES NOUVELLES COMMUNES SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ ALLINEUC PLOEUC-SUR-LIE PLOEUC-SUR-LIE SAINT-BRIEUC QUINTIN ANDEL LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE AUCALEUC DINAN DINAN DINAN DINAN BEGARD BEGARD GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BERHET BEGARD TREGUIER GUINGAMP GUINGAMP BINIC - ETABLES BINIC ST-QUAY-PORTRIEUX ST-QUAY-PORTRIEUX SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOBITAL DINAN DINAN DINAN DINAN BODEO (LE) QUINTIN QUINTIN SAINT-BRIEUC QUINTIN BOQUEHO PLOUAGAT QUINTIN SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOUILLIE (LA) ERQUY PLENEUF VAL ANDRE LAMBALLE LAMBALLE BOURBRIAC BOURBRIAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BOURSEUL PLANCOET CREHEN DINAN DINAN BREHAND MONCONTOUR LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE BREHAT PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL BRELIDY PONTRIEUX PONTRIEUX GUINGAMP GUINGAMP BRINGOLO PLOUAGAT LANVOLLON GUINGAMP GUINGAMP BROONS BROONS BROONS DINAN DINAN BRUSVILY DINAN DINAN DINAN DINAN BULAT-PESTIVIEN CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALANHEL CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALLAC CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALORGUEN DINAN DINAN DINAN DINAN CAMBOUT (LE) PLEMET PLEMET LOUDEAC LOUDEAC CAMLEZ TREGUIER TREGUIER TREGUIER LANNION CANIHUEL ST-NICOLAS-DU-PELEM ROSTRENEN GUINGAMP ROSTRENEN CAOUENNEC-LANVEZEAC LANNION LANNION LANNION LANNION CARNOET CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CAULNES BROONS BROONS DINAN DINAN CAUREL MUR-DE-BRETAGNE MUR-DE-BRETAGNE LOUDEAC LOUDEAC CAVAN BEGARD -

Les Estuaires Du Trieux Et Du Jaudy

PROJET DE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES Livre III, Titre IV du Code de l’Environnement (anc. loi du 2 mai 1930) LES ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY Communes : Kerbors, Lanmodez, Lézardrieux, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvénan, Pleubian, Pleudaniel, Ploëzal, Ploubazlanec, Plouguiel, Plougrescant, Plourivo, Pommerit-Jaudy, Pouldouran, Quemper-Guézennec, Roche-Derrien (la), Trédarzec, Tréguier et Troguéry. - Côtes d’Armor - - ANNEXE 2 - CARTES DU FONCTIONNEMENT VISUEL MAI 2013 LES BAIES ET POINTES ROCHEUSES 05 Panorama sur le littoral sud de Ploubazlanec depuis la pointe de Guilben 01 Panorama sur la baie de Paimpol depuis les hauteurs du hameau Sainte-Barbe 06 Panorama sur la baie de Paimpol et les pointes de Guilben et de Plouézec depuis la colline de Kerroc'h 02 Paysage fermé du boisement littoral de Beauport 07 Panorama sur la baie de Paimpol à marée basse depuis Porz Don 03 Panorama sur la baie de Paimpol et ses îles au large depuis l'anse de Beauport 08 Panorama sur l'anse de Launay et l'archipel de Bréhat depuis la pointe de la Trinité 04 Baie de Poulafret à marée basse LA CÔTE ROCHEUSE OUVERTE SUR DES ARCHIPELS LE TRIEUX MARITIME 13 Boisement fermant la vue à proximité du hameau de Kerséveur 09 Panorama sur l'archipel de Bréhat depuis le nord de la pointe de l'Arcouest 14 Panorama sur l'archipel de Bréhat et l'île Modez depuis l'anse de Gouern 10 Panorama sur l'archipel de bréhat et les îlots éparpillés en mer depuis Traou Plat 15 Panorama sur le Trieux depuis le site de Roc'h an Evned 11 Panorama sur l'archipel de Bréhat et l'île -

Projet De Classement Du Site Des Estuaires Du Trieux Et Du Jaudy 1

EP n° E13000364/35 Projet de classement du site des estuaires du Trieux et du Jaudy 1 PREFECTURE DES COTES D’ARMOR ENQUETE PUBLIQUE PROJET DE CLASSEMENT DU SITE DES ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY Période de l’enquête : du 28 octobre au 4 décembre 2013 RAPPORT & AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE Constituée le 29 août 2013 par ordonnance N°E13000364 du Tribunal Administratif de RENNES Président : Henri DERNIER, domicilié à Plouha Membres titulaires : Roger GOARNISSON, domicilié à Plérin Maryvonne LAURENT, domiciliée à Trébeurden Suppléant : Didier LOZAC’H, domicilié à Perros-Guirec Fait à Lannion le 17 janvier 2014 EP n° E13000364/35 Projet de classement du site des estuaires du Trieux et du Jaudy 2 PREFECTURE DES COTES D’ARMOR ENQUETE PUBLIQUE PROJET DE CLASSEMENT DU SITE DES ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY Période de l’enquête : du 28 octobre au 4 décembre 2013 RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE PREMIERE PARTIE EP n° E13000364/35 Projet de classement du site des estuaires du Trieux et du Jaudy 3 PROJET DE CLASSEMENT DU SITE DES ESTUAIRES DU TRIEUX ET DU JAUDY RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE 1-1 HISTORIQUE DU PROJET 1-2 AIRE GEOGRAPHIQUE DU SITE ET PERIMETRE DE CLASSEMENT 1-3 OBJET DE LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE 1-4 CRITERES DE DETERMINATION DU PERIMETRE DU SITE 1.4.1 Composantes paysagères 1.4.1.1 L’estuaire du Trieux 1.4.1.1.2 Le Trieux maritime 1.4.1.1.2 Les vallées sauvages 1.4.1.1.3 Le bois de Penhoat Lancerf 1.4.1.1.4 Proposition de découpage du site classé du Trieux 1.4.1.2 L’estuaire du Jaudy 1.4.1.2.1 -

Lettre D'information La Roche-Jaudy

N°4 LETTRE D’INFORMATION Août 2019 LA ROCHE-JAUDY Achat groupé du Fioul Compte tenu du succès de l'achat groupé d'électricité et de gaz or- ganisé par La Roche-Jaudy et en Prochaines animations collaboration avec l'expert Mutuelle communale. Toujours soucieuse d'achats groupés Wikipower, La d’améliorer votre cadre de vie, l’équipe munici- Le 24 août, chantier festif à Poul- Roche-Jaudy ouvre un nouvel pale est heureuse de vous annoncer la mise en achat groupé d'énergie : celui du douran avec Skol ar C’hleuzioù et place d’une mutuelle communale. Après des mois vente de crêpes sur la place du de travail, en coopération avec la société La mu- Fioul ! Notre objectif ? Vous permettre Martray à la Roche-Derrien, avec le tuelle communale, nous sommes fiers de voir ce projet enfin se concrétiser. de réaliser encore et toujours plus club de kayak rochois. Vous le savez, la politique sociale et familiale d'économies grâce à la force du Le 29 août, conférence « Les vête- constitue une de nos priorités, et à ce titre, nous y nombre. portons une attention toute particulière. ments du pouvoir » au Manoir du Tout comme l'achat groupé C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité Cosquer à Pommerit-Jaudy. d'électricité et de gaz, les dé- la création d’une mutuelle communale dans notre marches de pré-inscription sont Le 29 août, dernier marché de Poul- commune. En effet, chaque citoyen doit bénéfi- faciles, gratuites et sans engage- douran en musique. cier d’une protection sociale correcte, à un coût abordable. -

PAR6 Avec Annexes

PRÉFET DE LA REGION DE BRETAGNE SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES ARRÊTÉ établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.211.80 et suivants, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et départements, Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté n°17.014 du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables listant les communes concernées entièrement ou partiellement, Vu l’arrêté n°17.018 du 2 février 2017 portant délimitation des zones vulnérables listant les sections cadastrales des communes faisant l’objet d’une délimitation -

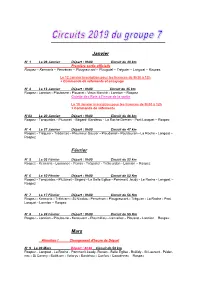

Janvier Février Mars

Janvier N° 1 Le 06 Janvier Départ : 9h00 Circuit de 40 km Première sortie officielle Rospez – Kermaria – Penvénan – Plougrescant – Plouguiel – Tréguier – Langoat – Rospez. Le 12 Janvier inscription pour les licences de 9h30 à 12h + Commande de vêtements et essayage N° 2 Le 13 Janvier Départ : 9h00 Circuit de 45 km Rospez - Lannion - Ploubezre - Plouaret - Vieux Marché - Lannion – Rospez Galette des Rois à l'issue de la sortie Le 19 Janvier inscription pour les licences de 9h30 à 12h + Commande de vêtements N°03 Le 20 Janvier Départ : 9h00 Circuit de 46 km Rospez - Tonquédec - Pluzunet - Bégard- Bardérou - La Roche Derrien - Pont Losquet – Rospez N° 4 Le 27 Janvier Départ : 9h00 Circuit de 47 km Rospez - Tréguier - Trédarzec - Pleumeur Gautier - Pleudaniel - Pouldouran - La Roche - Langoat – Rospez Février N° 5 Le 03 Février Départ : 9h00 Circuit de 52 km Rospez - Kermaria - Louannec - Perros - Trégastel - Trébeurden - Lannion – Rospez N° 6 Le 10 Février Départ : 9h00 Circuit de 52 Km Rospez - Tonquédec - Pluzunet - Bégard - La Belle Eglise - Pommerit Jaudy - La Roche - Langoat – Rospez N° 7 Le 17 Février Départ : 9h00 Circuit de 56 Km Rospez - Kermaria - Trélévern - St Nicolas - Penvénan - Plougrescant - Tréguier - La Roche - Pont Losquet - Lannion – Rospez N° 8 Le 24 Février Départ : 9h00 Circuit de 55 Km Rospez - Lannion - Ploubezre - Kerauzern - Ploumilliau - Lanvellec - Plouaret - Lannion – Rospez Mars Attention ! Changement d'heure de Départ N° 9 Le 03 Mars Départ : 8h30 Circuit de 58 km Rospez - Langoat - La Roche - Pommerit Jaudy-