Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Licht Ins Dunkel“

O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 1.1 Grundlagen........................................................................................................................... 7 1.2 Das Berichtsjahr 2013 ......................................................................................................... 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 15 2.1 Radio ................................................................................................................................... 15 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 21 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 26 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 27 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

Beyond Green: the Arts As a Catalyst for Sustainability

Beyond Green: The Arts as a Catalyst SESSION REPORT for Sustainability 561 Salzburg Global Seminar is grateful to the Edward T. Cone Foundation for its generous support of Session 561. We are also grateful for the additional support from the Robert Rauschenberg Foundation, the Bush Foundation, the David Rockefeller Fund and Red Bull Amaphiko. Salzburg Global Seminar would like to thank all participants for donating their time and expertise to this Session. Session 561 February 19 to 24, 2016, Salzburg, Austria Beyond Green: The Arts as a Catalyst for Sustainability Report Authors: Holly Sidford and Alexis Frasz Photos: Herman Seidl Cover Image: Mundano 03 Session 561 | Beyond Green: The Arts as a Catalyst for Sustainability Table of Contents 05 Summary 09 Introductory Session 11 Plenary Sessions 11 Opening Conversation: Artists Inspiring Change 13 Raising Awareness and Catalyzing Public Engagement 15 Learning from ArtCOP21 17 Changing Mindsets and Shifting Behaviors 19 The City as Driver of Change 22 Designs on the Future 24 Enablers of Change 26 Encouraging Bolder Policymaking 29 Fireside Chat: We Are What We Eat 31 Small Group Summaries and Recommendations 31 Regional Groups 32 Discussion Groups 32 Group 1 – Artists Catalyzing Change 33 Group 2 – Raising Awareness, Engaging the Public, and Changing Behavior 34 Group 3 – People and Planet: Connecting Stewardship, Justice and Prosperity 35 Group 4 – Sustainability and the City 36 Group 5 – Forging New Alliances and Partnerships for Exponential Change 38 Conclusion APPENDIX 40 List of Session Particitpants, Observers and Staff 04 Summary The creative sector is playing an increasingly significant role in raising awareness of climate change and encouraging sustainable social, economic, and environmental practices worldwide. -

O R F – J a H R E S B E R I C H T 2 0

III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 1 von 193 O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 6 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2017 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. www.parlament.gv.at 2 von 193 III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 24 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

2Nd Report by the Republic of Austria

Strasbourg, 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 [English only] SECOND REPORT SUBMITTED BY AUSTRIA PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Received on 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 TABLE OF CONTENTS PART I...................................................................................................................................5 I.1. General Remarks..............................................................................................................5 I.2. Comments on the Questions and the Resolution of the Council of Europe ........................7 PART II ...............................................................................................................................17 II.1. The Situation of the National Minorities in Austria .......................................................17 II.1.1. The History of the National Minorities .......................................................................18 The Croat minority in Burgenland ........................................................................................18 The Slovene minority ...........................................................................................................19 The Hungarian minority .......................................................................................................21 The Czech minority..............................................................................................................21 The Slovak minority.............................................................................................................22 -

Cyberarts 2021 Since Its Inception in 1987, the Prix Ars Electronica Has Been Honoring Creativity and Inno- Vativeness in the Use of Digital Media

Documentation of the Prix Ars Electronica 2021 Lavishly illustrated and containing texts by the prize-winning artists and statements by the juries that singled them out for recognition, this catalog showcases the works honored by the Prix Ars Electronica 2021. The Prix Ars Electronica is the world’s most time-honored media arts competition. Winners are awarded the coveted Golden Nica statuette. Ever CyberArts 2021 since its inception in 1987, the Prix Ars Electronica has been honoring creativity and inno- vativeness in the use of digital media. This year, experts from all over the world evaluated Prix Ars Electronica S+T+ARTS 3,158 submissions from 86 countries in four categories: Computer Animation, Artificial Intelligence & Life Art, Digital Musics & Sound Art, and the u19–create your world com - Prize ’21 petition for young people. The volume also provides insights into the achievements of the winners of the Isao Tomita Special Prize and the Ars Electronica Award for Digital Humanity. ars.electronica.art/prix STARTS Prize ’21 STARTS (= Science + Technology + Arts) is an initiative of the European Commission to foster alliances of technology and artistic practice. As part of this initiative, the STARTS Prize awards the most pioneering collaborations and results in the field of creativity 21 ’ and innovation at the intersection of science and technology with the arts. The STARTS Prize ‘21 of the European Commission was launched by Ars Electronica, BOZAR, Waag, INOVA+, T6 Ecosystems, French Tech Grande Provence, and the Frankfurt Book Fair. This Prize catalog presents the winners of the European Commission’s two Grand Prizes, which honor Innovation in Technology, Industry and Society stimulated by the Arts, and more of the STARTS Prize ‘21 highlights. -

Senderliste Radiosenderliste

Senderliste Radiosenderliste Österreich ORF Radiosender Ö3 Freies Radio Salzkammergut MusicaInfo.net - Populäre Blasmusik FM4 Freirad 105.9 MusicaInfo.net - Solistische Musik Ö1 HEROLD relax radio MusicaInfo.net - Spiel in kleinen Gruppen Radio Wien JOYradio MusicaInfo.net - Streich- und Symphonieorchester Radio OÖ KärntenLive 106.6 MusicaInfo.net - Symphonische und zeitgenössische Radio Tirol KärntenLive 106.6 - Studio2 Blasmusik Radio Kärnten KRONEHIT MusicaInfo.net - Traditionelle Blasmusik Radio Vorarlberg KRONEHIT - 90s Dance MusicaInfo.net - Wunschkonzert Radio Salzburg KRONEHIT - Absolut Anita NJOY Radio Radio Steiermark KRONEHIT - Balkan-Beats NJOY Radio - Wien Radio NÖ KRONEHIT - Best of 2016 NOW Radio Radio Burgenland KRONEHIT - Black Oldie Party Austria KRONEHIT - Boygroups orange 94.0 A1 TV Plus Webradio KRONEHIT - Charts ORF Radio Wien 80s-Radio KRONEHIT - Clubland XXL ORF Slovenski Radijski Spored 98.3 Superfly KRONEHIT - Dance Peters Plattenthek Antenne Kärnten KRONEHIT - Digital Planet Lounge Radio Antenne Salzburg KRONEHIT - Electric Pur-Radio - Oberkrainerpur Antenne Steiermark KRONEHIT - Electric Love Pur-Radio - Schlagerpur Antenne Tirol KRONEHIT - Fresh Pur-Radio - Volksmusikpur Antenne Vorarlberg KRONEHIT - German Hip Hop Q Radio Antenne Vorarlberg - 00er Hits KRONEHIT - Girlpower Radio 88.6 Antenne Vorarlberg - 80er KRONEHIT - Greatest Hits Radio 88.6 - Regional Antenne Vorarlberg - 90er KRONEHIT - Interactive Radio 88.6 - Rock Antenne Vorarlberg - Christkindleradio KRONEHIT - Latino Radio Agora Antenne Vorarlberg -

Tyler Coburn Born 1983, New York Lives and Works in New York

Tyler Coburn Born 1983, New York Lives and works in New York EDUCATION Whitney Independent Study Program, Studio Concentration, New York, 2013 – 14 University of Southern California, Roski School of Fine Arts, Los Angeles CA M.F.A. Studio Art, 2012 Yale University, New Haven CT B.A. Literature with an Interdisciplinary Concentration in Visual Culture, 2006 SELECTED EXHIBITIONS AND PROJECTS 2021 vogliamo tutto, OGR, Turin Time Capsule 2045, an Art by Translation project at Palais des Beaux-arts, Paris Tribunalism, an exhibition and conference at Leuphana University Lüneburg 52 Proposals for the 20s, invited by Maria Lind Pizza Piennale, co-organized with Volk Lika, Always Fresh, New York 2020 Counterfactuals, a workshop and project for Wendy’s Subway, New York Counterfactuals, Cultural Capital Introspection (CCI), Ukraine Selfing, two talks and a collective animation project for Home Cooking Archimime, a video collaboration with Aura Rosenberg c/o Meliksetian | Briggs and galleryplatform.la Resonator, an audio work for Infrasonica’s Sonic Realism / Wave #2 Excerpt from Body Work in Sibling Gardens 2, curated by Viktor Timofeev, Montez Press Radio 2019 What We Mean By Freedom, Kunstverein Bielefeld Re-Imagining Futures, curated by Henk Slager, On Curating Project Space, Zurich Report, MMCA Changdong, Seoul 24/7, curated by Sarah Cook, Somerset House, London Self as Actor, NeMe, Cyprus OPEN SCORES. How to program the Commons, panke.gallery, Berlin 2018 Ergonomic Futures, with furniture permanently installed in Centre Pompidou and Museum of Man, Paris Remote Viewer, Koenig & Clinton, New York (solo) Remote Viewer, an animated essay for Tensta Konsthall’s SPACE platform Remote Viewer, a workshop at Triangle Arts Association, New York (in collaboration with Ian Hatcher) On Circulation, Bergen Konsthall Stagings. -

The Spread of English and Its Appropriation from a Global, a European and an Austrian Perspective

The Spread of English and its Appropriation Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie eingereicht an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien von Daniel Spichtinger N.B. This pdf version differs in page numbering (and in some other minute details) from the print version. Wien, August 2000 pdf version January 2003 1 Contents Survey and introduction_____________________________________ 5 1. The spread of English: a global perspective __________________ 8 1.1. Introduction______________________________________________________8 1.2. Historical roots of the spread of English_______________________________8 1.3. Describing the spread of English: different approaches and their terminology _______________________________9 1.4. English as a tool for linguistic imperialism? The alarmists (Robert Phillipson)_______________________________________11 1.4.1. The tenets and fallacies of ELT _______________________________________ 12 1.4.2. Arguments to promote the spread of English. ___________________________ 13 1.5. English as a tool for international understanding? The triumphalists (David Crystal) ______________________________________15 1.6. Linguistic imperialism: a critique ___________________________________16 1.7. Nigeria: a case study ______________________________________________21 1.8. Capitalism and the spread of English _______________________________22 1.9. English for elites, English as an alchemy _____________________________24 1.10 International English(es) and intranational English(es): two trends -

J Ahresbericht 2 0

O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 8 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2019 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 23 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ......................................................................................................................... 27 2.1.7 Radio Niederösterreich ........................................................................................................... 30 2.1.8 Radio Oberösterreich ............................................................................................................ -

ORF-Jahresbericht 201 3

III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 1 von 100 ORF-Jahresbericht 201 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 www.parlament.gv.at 2 von 100 III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) www.parlament.gv.at III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 3 von 100 Inhalt INHALT 1. Einleitung ................................................................. ...................................................................... 7 1 .1 G ru n d lagen .......... ................................................................................................................. 7 1.2 Das Beri chtsja h r 2013 ............... ........................................................................................ .. 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags ........... ....... ................................................ 15 2.1 Rad io ................................................................. .................................................................. 15 2.1.1 Österreich 1 ....... .. .............. 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ... ............... .................. .21 2.1.3 FM4 .. .. .. ... .................. .. .. ... 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein .. ... ............. .................. 26 2.1.5 Radio Burgenland ........ 27 2.1.6 Radio Kärnten ........... .................... .. ....... 30 2.1.7 Radio Niederösterreich. ... 33 2.1.8 Radio Oberösterreich .. 35 2.1.9 Radio Salzbur9 .............. -

All Time Compilation Logbook by Date/Time

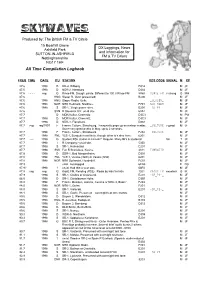

SKYWAVES Produced by: The British FM & TV Circle 15 Boarhill Grove DX Loggings, News Ashfield Park and Information for SUTTON-IN-ASHFIELD FM & TV DXers Nottinghamshire NG17 1HF All Time Compilation Logbook FREQ TIME DATE ITU STATION RDS CODE SIGNAL M RP 87.6 1998 D BR-4, Dillberg. D314 M JF 87.6 1998 D NDR-2, Hamburg. D382 M JF 87.6 - - - - reg G Rinse FM, Slough. pirate. Different to 100.3 Rinse FM 8760 RINSE_FM v strong GMH 87.6 HNG Slager R, Gyor (presumed) B206 M JF 87.6 1998 HNG Slager Radio, Gyšr. _SLAGER_ MJF 87.6 1998 NOR NRK Hedmark, Nordhue. F701 NRK_HEDM MJF 87.6 1998 S SR-1, 3 high power sites. E201 -SR_P1-_ MJF 87.6 SVN R Slovenia 202, un-id site. 63A2 M JF 87.7 D MDR Kultur, Chemnitz D3C3 M PW 87.7 1998 D MDR Kultur, Chemnitz. D3C3 M JF 87.7 1998 D NDR-4, Flensburg. D384 M JF 87.7 reg reg/1997 F France Culture, Strasbourg. Frequently pops up on meteor scatter. _CULTURE v good M JF Some very good peaks in May, up to 2 seconds. 87.7 1998 F France Culture, Strasbourg. F202 _CULTURE MJF 87.7 1998 FNL YLE-1, Eurajoki most likely, though other txÕs also here. 6201 M JF 87.7 ---- 1998 G Student RSL station in Lincoln? Regular. Many ID's & students! fair T JF 87.7 1998 I R Company? un-id site. 5350 M JF 87.7 1998 S SR-1, Halmastad. E201 M JF 87.7 1998 SVK Fun R Bratislava, Kosice. -

Public Value 2017/2018 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE

Public Value 2017/2018 Public Value ÖFFENTLICH-RECHTLICHE UNTERSCHIEDE UNTERSCHIED #1 ALL INCLUSIVE 1/4 1/4 Qualitätszeitung U-Bahn Ticket 1/4 1/15 WERT Kleiner Brauner Kinokarte ÜBER GEBÜHR 55 Cent erhält der ORF pro Tag und Gebührenzahler/in. Für ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport +, Mitwirkung an 3sat und ARTE, für Ö1, Ö3, FM4 und neun regionale Radiosender, für ORF.at, TELETEXT, TVthek und neun Landesstudios, das RadioKulturhaus und das Radiosymphonieorchester. UNTERSCHIED #2 RELEVANZ 1.7 MIO. Österreicherinnen und Österreicher hören täglich den Ö3 Wecker Bis zu 1.9 MIO. Zuschauer/innen sehen täglich PUBLIKUM „Bundesland Heute“ 6.1 MIO. Zuschauer/innen bei der Wahlberichterstattung zur Nationalratswahl 2017 Der ORF macht Programm für ganz Österreich, für alle Bevölke rungsschichten: Pro Woche nutzen im Schnitt 95 % der Österreicher/innen zumindest ein ORF-Angebot. Seite 6 UNTERSCHIED #3 WER ZAHLT, SCHAFFT AN RUNDFUNK DER EIGENTUMSVERHÄLTNISSE GESELLSCHAFT DES ORF 100 % Bürgerinnen und Bürger Österreichs 0 % Medienmogule 0 % Aktionärinnen 0 % Wirtschaft Kommerzielle Medien machen Programm, um Geld zu verdie- nen. Der ORF ist anders: Er ist ausschießlich den Bürgerin nen und Bürgern Österreichs verpflichtet und erzeugt Wert und Nutzen, also Public Value für sie. zukunft.ORF.at UNTERSCHIED #4 I AM FROM AUSTRIA WER SAGT WAS? Malakofftorte und Eierlikör! Brav sein! IDENTITÄT Da pfeifen die Komantsch’n! Mei Bier is net deppert! Der ORF bewahrt österreichische Sprache und regionales Selbstverständnis. Das gilt etwa für Musik aus Österreich auf Ö3, für österreichische Künstler/innen in den TV-Shows, für österreichisches Kabarett und Comedy, für Volksmusik in den Regionalsendern der Bundesländer und für Filme und Serien, die österreichische Geschichten erzählen.