Sdo De Dijon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bibliothèque Départementale De Prêt De La Côte-D'or

Ecole Nationale Superieure des Sciences de 1'information et des bibliotheques Diplome de conservateur de bibliotheque MEMOIRE D'ETUDE La Bibliotheque D6partementale de Pret de la Cote-d'Or 1964-1994 Creation, evolution, strategies Christine MARCEL Sous la direction de Gilles LACROIX Conseiller pour le livre et la lecture DRAC Rhone-Alpes 1995 Ecole Nationale Superieure des Sciences de Vinformation et des bibliotheques N,.. I Diplome de conservateur de bibliotheque MEMOIRE D'ETUDE La BiMiotheque Departementale de Pret de la Cdte-d'Or 1964-1994 Creation, evolution, strategies Christinc MARCEL 1 Sous la direction de Gilles LACROIX Conseiller pour le livre et la lecture DRAC Rhdne-Alpes Stage reaiise a la Bibliotheque Departementale de Pret de la Cote-d'Or sous la responsabilite de Jean-Claude CARC ANO Directeur de Vetablissement 1995 /':i: - ^ La Bibliotheque Departementale de Pret de la Cote-d'Or 1964-1994 Creation, evolution, strategies RESUME Creee en 1964, la Bibliotheque Departementale de Pret de la Cote-d'Or dessert un vaste territoire a 1'habitat disperse. A travers 1'exemple de la Cote-d'Or, et tout en comparant 1'evolution de son organisation et de ses missions avant et apres la decentralisation, cette etude se propose de relater les differents strategies congues et mises en oeuvre pour le developpement de la lecture publique et 1'implantation de bibliotheques en milieu rural. DESCRIPTEURS Bibliotheque centrale de pret (Cote-d'Or) Bibliotheques departementales de pret**France Bibliotheques**Decentralisation* *France Bibliotheques**France**Histoire**20e siecle Bibliotheques**Politique gouvernementale**France C6te-d'Or (France) ABSTRACT Founded in 1964, the departmental lending library of Cote-d'Or must serve a sparsely populated and geographically large area. -

Syndicat Vingeanne Bèze Albane (Siren : 200095339)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Syndicat Vingeanne Bèze Albane (Siren : 200095339) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte non Commune siège Mirebeau-sur-Bèze Arrondissement Dijon Département Côte-d'Or Interdépartemental oui Date de création Date de création 01/03/2021 Date d'effet 01/03/2021 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Communauté de Communes Mirebellois Fontenois Numéro et libellé dans la voie sis 8 place Viard Distribution spéciale Code postal - Ville 21310 MIREBEAU SUR BEZE Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 19 810 Densité moyenne 29,60 Périmètres Nombre total de membres : 5 - Dont 5 groupements membres : Dept Groupement (N° SIREN) Nature juridique 21 CC Auxonne Pontailler Val de Saône (200070902) CC 70 CC des Quatre Rivières (247000623) CC 21 CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon (242100154) CC 21 CC Mirebellois et Fontenois (200072825) CC 70 CC Val de Gray (200036549) CC Compétences Nombre total de compétences exercées : 3 Compétences exercées par le groupement Environnement et cadre de vie - GEMAPI -

Cahier Des Charges De L'indication Geographique Protegée « Coteaux

Procédure nationale d’opposition suite à l’avis du Comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres du 4 juillet 2019 CAHIER DES CHARGES DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGÉE « COTEAUX DE L'AUXOIS » AVERTISSEMENT Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après instruction par le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l’INAO, sur la base notamment des résultats de la procédure nationale d’opposition. Les oppositions éventuelles qui seront formulées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent porter que sur les éléments modifiés du cahier des charges : - Les modifications apparaissent dans le corps du texte en caractères gras. - Les dispositions proposées à la suppression apparaissent en caractères barrés XXX 1 Procédure nationale d’opposition suite à l’avis du Comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres du 4 juillet 2019 CAHIER DES CHARGES DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE « COTEAUX DE L'AUXOIS » CHAPITRE 1 – DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION 1 – Nom de l’indication géographique protégée Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Coteaux de l’Auxois », initialement reconnue vin de pays des coteaux de l’Auxois par le décret du 25 octobre 1996, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2 – Mentions complémentaires L’indication géographique protégée « Coteaux de l’Auxois » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages. L’indication géographique protégée « Coteaux de l’Auxois » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ». -

SI Énergies Côte-D'or (Siren : 200049922)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SI énergies Côte-d'Or (Siren : 200049922) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte oui Commune siège Dijon Arrondissement Dijon Département Côte-d'Or Interdépartemental non Date de création Date de création 16/12/2014 Date d'effet 01/01/2015 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président M. Jacques JACQUENET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 9 A rue René CHAR Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 21000 DIJON Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/18 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 293 660 Densité moyenne 34,31 Périmètres Nombre total de membres : 693 - Dont 675 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 21 Agencourt (212100010) 514 21 Agey (212100028) 271 21 Aignay-le-Duc (212100044) 282 21 Aiserey (212100051) 1 441 21 Aisey-sur-Seine (212100069) 174 21 Aisy-sous-Thil (212100077) 256 21 Alise-Sainte-Reine (212100085) 578 21 Allerey (212100093) 174 21 Aloxe-Corton (212100101) 141 21 Ampilly-les-Bordes (212100119) 83 21 Ampilly-le-Sec (212100127) 358 21 Ancey (212100135) 453 21 Antheuil (212100143) 61 21 Antigny-la-Ville -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 21 COTE-D'OR INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 21 - COTE-D'OR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 21-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 21-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 21-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 21-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de -

CC Auxonne Pontailler Val De Saône (Siren : 200070902)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Auxonne Pontailler Val de Saône (Siren : 200070902) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Auxonne Arrondissement Dijon Département Côte-d'Or Interdépartemental non Date de création Date de création 09/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président Mme Marie-Claire BONNET-VALLET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège impasse de Richebourg Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 21130 Auxonne Téléphone 03 80 27 03 20 Fax 03 80 27 03 21 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 23 703 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 61,53 Périmètre Nombre total de communes membres : 35 Dept Commune (N° SIREN) Population 21 Athée (212100283) 791 21 Auxonne (212100382) 7 694 21 Billey (212100747) 264 21 Binges (212100762) 816 21 Champdôtre (212101380) 610 21 Cirey-lès-Pontailler (212101752) 200 21 Cléry (212101802) 151 21 Drambon (212102339) 196 21 Étevaux (212102560) 321 21 Flagey-lès-Auxonne (212102685) 195 21 Flammerans (212102693) 445 21 Heuilley-sur-Saône (212103162) 334 21 Labergement-lès-Auxonne -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021

PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Dossier De Presse

Lundi 2 décembre 2019 DOSSIER DE PRESSE Commission permanente du lundi 2 décembre 2019 La Commission permanente du Conseil départemental de la Côte-d'Or s'est réunie lundi 2 décembre dans la salle des séances de l'Hôtel du Département sous la présidence de François Sauvadet. Lors de cette réunion, 45 rapports ont été adoptés, pour un montant global de plus de 5,22 millions d'euros. 1,46 million d'euros investis dans les communes et les territoires Le Département est le premier partenaire des communes et des territoires de Côte-d'Or. Depuis 2008, le Conseil départemental apporte son soutien aux Pays et aux Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR). Pour 2020, il a été décidé de reconduire le principe de l'appel à projets initié fin 2018. La Commission permanente a validé les modalités actualisées de l'"Appel à projets 2020 - Soutien à l'ingénierie des Pays/PETR". Pour accompagner les communes et les intercommunalités dans l'entretien et valorisation de leur patrimoine au quotidien, cinq appels à projets ont été mis en place. Les élus ont débloqué près de 394.000 euros au titre des appels à projets "patrimoine communal", 219.300 euros pour les appels à projets "patrimoine culturel" et 32.400 euros pour les appels à projets "patrimoine sportif". Plus de 96.300 euros sont par ailleurs votés au titre des "Villages Côte- d'Or". La Commission permanente a également accordé une subvention de 300.000 euros à la Communauté de communes de la Plaine dijonnaise au titre du contrat Cap 100% Côte-d'Or. -

Adresses Des Bureaux De Votes De L'arrondissement De Dijon

DIRECTION DE LA CITOYENNETE BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS Affaire suivie par : C.BROUSSE DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR Tél : 03.80.44.65.40 Fax : 03.80.55.69.20 Courriel : [email protected] ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE 2021 (1er janvier – 31 décembre) ARRONDISSEMENT DE DIJON CANTON D'AUXONNE COMMUNES Nbre ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE ATHEE 1 Nouvelle Mairie – 3 A, Rue du Centre CENTRALISATEUR de la COMMUNE : 1er bureau CENTRALISATEUR du CANTON : 1er bureau AUXONNE 4 1er bureau : 2ème bureau : Salle Événementielle 3ème bureau : Jardin de l'Hôtel de Ville 4ème bureau : BILLEY 1 Mairie - 9 Place de l'Eglise BINGES 1 36 rue du Val de Saône CHAMPDOTRE 1 Mairie - 42 Grande rue CIREY-LES-PONTAILLER 1 Mairie - 9 rue de la Liberté CLERY 1 Mairie - 2 rue du Duché DRAMBON 1 Salle de réunions – 9 Rue du Parterre Page 1 ETEVAUX 1 Mairie - Rez de Chaussée - 6 rue du Mont FLAGEY-LES-AUXONNE 1 Mairie – 6 Place de la Mairie FLAMMERANS 1 Salle Polyvalente - rue des Ormeaux HEUILLEY-SUR-SAONE 1 Salle des Fêtes- Place du souvenir Français LABERGEMENT LES AUXONNE 1 Mairie – 2 rue de Rosière LAMARCHE-SUR-SAONE 1 Salle de la Mairie MAGNY MONTARLOT 1 Mairie – 26 Grande rue MAILLYS (LES) 1 Mairie – 23 Rue Bizot Page 2 MARANDEUIL 1 Mairie - 1 Place de l'Eglise MAXILLY-SUR-SAONE 1 Mairie - 5 rue de la Mairie MONTMANÇON 1 Mairie - 3 Rue des Forges PERRIGNY-SUR-L'OGNON 1 Salle des Fêtes – Rue du Moulin PONCEY-LES-ATHEE 1 Salle des Pompes Cour d'École -5 rue St Médard PONT 1 Mairie - 7 Grande Rue PONTAILLER-SUR-SAONE 1 Mairie - Salle du Conseil Municipal -

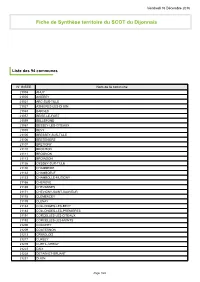

Fiche De Synthèse Territoire Du SCOT Du Dijonnais

Vendredi 16 Décembre 2016 Fiche de Synthèse territoire du SCOT du Dijonnais Liste des 94 communes N° INSEE Nom de la commune 21003 AHUY 21005 AISEREY 21021 ARC-SUR-TILLE 21027 ASNIERES-LES-DIJON 21048 BARGES 21057 BEIRE-LE-FORT 21059 BELLEFOND 21067 BESSEY-LES-CITEAUX 21070 BEVY 21105 BRESSEY-SUR-TILLE 21106 BRETENIERE 21107 BRETIGNY 21110 BROCHON 21111 BROGNON 21113 BROINDON 21126 CESSEY-SUR-TILLE 21130 CHAMBEIRE 21132 CHAMBOEUF 21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21166 CHENOVE 21169 CHEVANNES 21171 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21178 CLEMENCEY 21179 CLENAY 21182 COLLONGES-LES-BEVY 21183 COLLONGES-LES-PREMIERES 21191 CORCELLES-LES-CITEAUX 21192 CORCELLES-LES-MONTS 21200 COUCHEY 21209 COUTERNON 21213 CRIMOLOIS 21217 CURLEY 21219 CURTIL-VERGY 21223 DAIX 21228 DETAIN-ET-BRUANT 21231 DIJON Page 1/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21242 ECHIGEY 21246 EPERNAY-SOUS-GEVREY 21254 L'ETANG-VERGY 21261 FAUVERNEY 21263 FENAY 21265 FIXIN 21266 FLACEY 21270 FLAVIGNEROT 21278 FONTAINE-LES-DIJON 21292 GENLIS 21295 GEVREY-CHAMBERTIN 21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 21319 IZEURE 21320 IZIER 21330 LABERGEMENT-FOIGNEY 21351 LONGCHAMP 21352 LONGEAULT 21353 LONGECOURT-EN-PLAINE 21355 LONGVIC 21370 MAGNY-SUR-TILLE 21388 MARLIENS 21390 MARSANNAY-LA-COTE 21407 MESSANGES 21442 MOREY-SAINT-DENIS 21452 NEUILLY-LES-DIJON 21458 NOIRON-SOUS-GEVREY 21462 NORGES-LA-VILLE 21469 ORGEUX 21473 OUGES 21481 PERRIGNY-LES-DIJON 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 21486 PLUVAULT 21487 PLUVET 21507 PREMIERES 21513 QUEMIGNY-POISOT 21515 QUETIGNY 21521 REMILLY-SUR-TILLE 21523 REULLE-VERGY 21532 ROUVRES-EN-PLAINE 21535 RUFFEY-LES-ECHIREY 21540 SAINT-APOLLINAIRE 21555 SAINT-JULIEN 21565 SAINT-PHILIBERT 21585 SAULON-LA-CHAPELLE 21586 SAULON-LA-RUE 21596 SAVOUGES 21597 SEGROIS 21601 SEMEZANGES 21605 SENNECEY-LES-DIJON 21617 TALANT 21621 TART-L'ABBAYE Page 2/98 Vendredi 16 Décembre 2016 N° INSEE Nom de la commune 21622 TART-LE-BAS 21623 TART-LE-HAUT 21625 TERNANT 21632 THOREY-EN-PLAINE 21650 URCY 21656 VARANGES 21657 VAROIS-ET-CHAIGNOT 1. -

RÉSISTANCE EN CÔTE-D'or « Partout Vous Étiez Là, Courageux, Audacieux »

A Andrée Hennequin, A Robert Stahl GILLES HENNEQUIN RÉSISTANCE EN CÔTE-D'OR « Partout vous étiez là, courageux, audacieux » Tome V Du même auteur : RÉSISTANCE EN CÔTE-D'OR Tome 1 ( 1981 ) RÉSISTANCE EN CÔTE-D'OR Tome 2 ( 1985) RÉSISTANCE EN CÔTE-D'OR Tome 3 (1994) « La moutarde et le pain d'épices seront distribués ce soir. » RÉSISTANCE EN CÔTE-D'OR Tome 4 ( 1997) « Chaque jour ou presque ils côtoyaient la mort. » Chez l'auteur : Gilles HENNEQUIN 14, rue Haute 21270 Heuilley-sur-Saône Tél. 03 80 36 11 92 e.mail : [email protected] Photo de couverture : Maquis Douaumont à Beaune. En tête : Jean COTTET-EMARD suivi de Georges GAGNEROT. © Gilles Hennequin, 2001 La Débâcle ; Ultimes combats dans le Val de Saône ; La nuit tombe. Passeurs et Réseaux. Les organisations clandestines en Côte-d'Or : les Gaullistes ; les Communistes ; la C.G.T. ; le Front National ; le Front Uni de la Jeu- nesse Patriotique ; les Francs-Tireurs et Partisans ; l'O.C.M. et le B.O.A. ; les F.F.I. Les maquis dans l'est du département : le groupe F.T.P. Joseph de Vonges ; le groupe de sabotage F.T.P. des frères Couche (Dijon) ; le groupe F.T.P. de Fixin ; le groupe mobile F.T.P. ; arrestations chez les F.T.P. ; maquis F.T.P. Charles Profit (Cessey-sur-Tille) ; la Com- pagnie F.T.P. Lucien Dupont (Gevrey-Chambertin) ; le groupe Vic- tor de Losne ; la basse plaine de la Saône dans la Résistance ; la Compagnie Du Guesclin ; le maquis Bonaparte ; B.D.U.