Rapport-De-Présentation Tome-2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Conseil Départemental

DÉLIBERATION n° CD-2017/12/21-5/05 Page 1/3 DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE _______________ CONSEIL DÉPARTEMENTAL _______________ Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 077-227700010-20171221-lmc100000016655-DE Acte Certifié exécutoire Séance du jeudi 21 décembre 2017 Envoi Préfecture : 29/12/2017 Réception Préfet : 29/12/2017 Publication RAAD : 29/12/2017 DÉLIBÉRATION N° CD-2017/12/21-5/05 _______________________________________________________________________________________ Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports Rapporteur : LUCZAK Daisy _______________________________________________________________________________________ OBJET : Modification de la sectorisation des collèges Le Moulin à vent à Thorigny-sur-Marne, Marcel Rivière et des 4 Arpents à Lagny-sur-Marne, Léonard de Vinci à Saint-Thibault-des-Vignes. Le collège Le Moulin à Vent à Thorigny-sur-Marne est en situation de sureffectif, le collège des 4 Arpents à Lagny-sur-Marne le sera prochainement. Pour pallier ces sureffectifs et accueillir l’ensemble des élèves du secteur dans de bonnes conditions, il est proposé de rééquilibrer la sectorisation avec les collèges Marcel Rivière à Lagny-sur-Marne et Léonard de Vinci à Saint-Thibault-des-Vignes qui, eux, disposent de places vacantes. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, VU le Code général des Collectivités territoriales, VU l’article L. 213-1 du Code de l’Education, VU la délibération du Conseil général n° 5/05 en date du 20 décembre 2013 relative à la « retranscription de la sectorisation à la rue de l’ensemble -

2812.2.1-CA Marne Et Gondoire Conv 12

Annexe à la délibération n° 1/02 Convention n° 2009-12-DDT relative aux conditions d e financement de l’étude de piquetage fin sur le territoire de la Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire Entre les soussignés : La Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire, dont le siège est situé Domaine de Rentilly 1, rue de l’Étang 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN, représentée par son Président Monsieur Michel CHARTIER , dûment habilité à la signature de la présente par décision du Conseil communautaire du 6 décembre 2010, ci-après dénommée « la structure intercommunale », et Le Département de Seine-et-Marne , dont le siège est situé 12 rue des Saints Pères, 77000 MELUN, représenté par son Président Monsieur Vincent ÉBLÉ , dûment habilité à la signature de la présente par décision de l’Assemblée départementale du 7 mars 2011, ci-après dénommé « le Département ». » IL A ETE EXPOSE ET CONVENU DE CE QUI SUIT : Le Département de Seine-et-Marne a attribué le 27 mars 2009 au groupement R&C / Qu@trec le marché n° 2009-DDT-0001 portant sur une étude de piquetage . Ce marché comporte une prestation globale et forfaitaire dans laquelle les chefs lieux de canton et trente huit communes (Bailly-Romainvilliers, Barcy, Beauchery-Saint-Martin, la Celle-sur-Morin, Chalautre-la-Grande, Chalifert, Chambry, Chessy, Congis- sur-Thérouanne, Coupvray, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Esbly, Etrepilly, Faremoutiers, Gesvres-le- Chapitre, Guérard, Lechelle, Louan-Villegruis-Fontaine, Magny-le-Hongre, Marcilly, Montévrain, Monthyon, Mouroux, Noisy-sur-École, Penchard, Pommeuse, La Rochette, Rouilly, Saint Augustin, Saint Brice, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Soupplets, Souppes-sur-Loing, Trocy-en-Multien, Varreddes, Le Vaudoué, Voulton) vont faire l’objet d’une étude de piquetage fin , le reste du territoire seine-et-marnais faisant l’objet d’une étude de piquetage simplifié. -

N°113 - 11 Septembre 2019

Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Ja- blines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Ja- blines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines L’actualitéJossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marneintercommunale Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus- sy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines N°113 - 11 septembre 2019 Le mot du président L’approche environnementale de Marne et Gondoire n’est pas nouvelle mais elle va être accélérée par le Contrat de transition écologique. Nous avons peu de temps pour le concevoir, ce qui est un atout pour aller à l’essentiel, c’est-à-dire développer des projets concrets et opérationnels. Jean-Paul Michel Dans ce numéro Il fait beau : à vélo ! Les professeurs de musique Page 3 font leur rentrée. Page 6 Le CTE est lancé Réunion Mardi avait lieu à Rentilly le séminaire de lance- plénière en ment du Contrat de transition écologique pour présence de lequel une collectivité a été sélectionnée en nombreux Seine-et-Marne : Marne et Gondoire, en juillet. maires et Le but est d’accélerer l’action locale pour faire élus de de l’écologie un moteur de l’économie. -

Transport Àlademande* *Complémentaire Auréseau De Bus ÉVOLUE VOTRE SERVICE

TAD ZONAL POUR LE MOTIF «ILE DE LOISIRS» ET «GARE EN JOURNÉE» Jablines Lesches GARES VOTRE SERVICE DÈS LE 5 Carnetin TAD ÉVOLUE AOÛT 2019 EN SOIRÉE TAD ZONAL POUR LE MOTIF «GARE ENTAD SOIRÉE» ZONAL POUR LE MOTIF «GARE EN SOIRÉE» Du lundi au samedi Du lundi au samedi Coupvray DESSERTE DES GARES Jablines Lesches UN SERVICE ADAPTÉ Jablines Lesches LAGNY-THORIGNYGARES EN JOURNÉE EN SOIRÉE Carnetin POUR REVENIR PLUS TARD CHESSY-MLV Carnetin EN SOIRÉE ! & LOISIRS $ Dampmart A Thorigny- Chalifert Adhérez et réservez Dampmart DÉPARTS DEPUISThorigny- Dampmart sur-Marne 7j/7 et 24h/24 Thorigny- PomponneChalifert Coupvray GARE DE LAGNY-THORIGNYsur-Marne * facilement votre Pomponne Coupvray rue R. Poincaré LAGNY-THORIGNY DESSERTE DES GARES EN JOURNÉE trajet grâce à Pour les communes de Pomponne CHESSY-MLV UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR et CarnetinLAGNY-THORIGNY : 21h02 - 21h32 - 22h02 ET DE L’ÎLE DE LOISIRS VOTRE SERVICE DÈS LE la nouvelle MES DÉPLACEMENTS EN JOURNÉE ! 5 22h32 - 23h02 - 23h32 - 00h02 CHESSY-MLV Conches TAD ÉVOLUE AOÛT 2019 application Gouvernes sur Gondoire DE JABLINES-ANNET Pour les communes de Dampmart SERRIS VAL D’EUROPE Plus de Pep’s et de Thorigny-sur-MarneConches : Guermantes Bussy-Saint à télécharger sur : 21h32Gouvernes - 22h02 - 22h32sur - Gondoire23h02 - 23h32 - 00h02 SERRIS Martin VERS / DEPUIS* Jablines Lesches DISPONIBLE SUR Guermantes VAL D’EUROPE BUSSY DÉPARTS GuermantesDEPUIS SAINT-GEORGES GARE DE LAGNY THORIGNY rue R. Poincaré Bussy-Saint GAREMartin DE BUSSY-ST-GEORGES* Jossigny GARE DE CHESSY MLV NORD Carnetin Ferrières- INSCRIPTION / RÉSERVATION Pour les communes BUSSYde Bussy-St-Martin, ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES SAINT-GEORGES en-Brie Conches-sur-Gondoire, Gouvernes et Guermantes : Villeneuve- Saint Le service fonctionne : Chalifert 21h25 - 22h25 - 23h25 Jossigny Villeneuve-le-Comte 1. -

Carto TAD MLV5

CARTOGRAPHIE DES DESTINATIONSTrilbardou Fresnes-sur-Marne Villenoy Claye-Souilly PAR COMMUNE Marne-la-Vallée LES COMMUNES loisirs Lesches DESSERVIES Jablines hôpital marché gare loisirs gare Bussy-Saint-Martin ÎLE DE LOISIRS hôpital marché gare loisirs gare Carnetin Chalifert Carnetin Conches-sur-Gondoire . La Mar ne Riv Coupvray hôpital marché gare loisirs gare VERS MEAUX Dampmart Favières Dampmart Ferrières-en-Brie hôpital marché gare Chalifert Gouvernes Thorigny-sur-Marne hôpital marché gare loisirs gare Guermantes Pomponne hôpital marché gare Jablines hôpital marché gare Jossigny gare gare Coupvray Lesches hôpital marché gare loisirs gare Pomponne marché GARE DE LAGNY-THORIGNY Pontcarré (RUE R. POINCARÉ) MARCHÉ DE LAGNY gare gare Magny-le-Hongre Saint-Thibault-des-Vignes Chessy Thorigny-sur-Marne . (FOCH / PAIX NOTRE DAME) Riv Lagny-sur-Marne Montévrain GARE DE CHESSY Villeneuve-le-Comte ne MLV NORD Villeneuve-Saint-Denis Mar St-Thibault des-Vignes La marché hôpital Gouvernes Conches- Chanteloup- sur-Gondoire hôpital marché gare en-Brie gare MARCHÉ DE MAGNY hôpital gare GARE DE SERRIS VAL D’EUROPE Guermantes hôpital Bussy-St-Martin hôpital gare VERS PARIS hôpital marché gare CENTRE HOSPITALIER Serris Bailly-Romainvilliers gare Collégien GARE DE BUSSY Jossigny -SAINT-GEORGES Bussy-St-Georges marché gare Ferrières-en-Brie hôpital marché gare FORÊT e Villeneuve DOM. Forêt Rég. St-Denis DE de Villeneuve-le-Comte Ferrières CRÉCY marché gare marché gare Grand Parc de Croissy Pontcarré hôpital marché gare Bois Forêt de Fauvinet E Domaniale Favières marché gare d'Armainvilliers Forêt Rég. de Ferrières PLAN TAD - JANVIER 2021 La Houssaye-en-Brie Gretz-Armainvilliers E ny Parc Zoologique Desserte du marché de Lagny-sur-Marne Desserte de la gare de Lagny-Thorigny Arrêt : marché de Lagny (Foch / Paix Notre Dame) Arrêt : gare de Lagny-Thorignyles Chapelles (rue R. -

Délégués Au SIETREM

Délégués au SIETREM COMMUNE NOM PRENOM Emerainville ANNOQRI Hanane Pomponne AUDIBERT Laurence Lagny-sur-Marne AUGUSTIN Jacques Guermantes AUPETIT Vanessa Champs-sur-Marne BAILLY Pascal Jablines BARAT Jean-Michel Torcy BEKKOUCHE Ouassini Emerainville BITBOL Jean Chelles BOISSOT Colette Bussy-Saint-Georges BORIES Régine Lognes BOUCHER Audrey Collégien BOURDON Nathalie Chelles BREYSSE Benoît Ferrières-en-Brie BRUAUX Isabelle Lesches BUFFETAUD Jean-François Pomponne BUSSY Fabrice Montfermeil CAUCHIE Kevin Courtry CIVEYRAC Dominique Ferrières-en-Brie CLARISSE Florian Chanteloup-en-Brie COLAISSEAU Olivier Jossigny COUÏC Gwenaël Chelles COUTURIER Christian Emerainville COVIN Henry Montfermeil DA SILVA Maria Thorigny-sur-Marne DA SILVA Manuel Luis Conches-sur-Gondoire DAGUERRE Martine Vaires-sur-Marne DESFOUX Didier Chanteloup-en-Brie DIREZ Laurent Chelles DUBOIS Nathalie Noisiel DUMONT Olivier Thorigny-sur-Marne DUMONT Laurent Montévrain DUPLAN Sébastien Bussy-Saint-Georges ELOUNDOU Zavier Torcy EUDE Gérard Lagny-sur-Marne FENZAR-RIZKI Bouchra Torcy FOURNIER Daniel Bussy-Saint-Martin GALPIN Alain Lognes GENDRON Renée Croissy-Beaubourg GERES Michel Thorigny-sur-Marne GREUZAT Anne-Lyse Torcy GUEGUEN Michel Courtry GUERIN Grégory Gournay-sur-Marne GUILLOUX Amélie Croissy-Beaubourg HAEGELIN Franck Champs-sur-Marne HAMMOUDI Mourad Montfermeil HASHAS Najat Guermantes HASSAM Salime Jossigny HENRIOL Serge Conches-sur-Gondoire HIMONET Eric Champs-sur-Marne HURTADO Michèle Bussy-Saint-Georges JARROT TYRODE Brigitte Champs-sur-Marne KAZARIAN Lucie Pomponne -

Carte De La Vallée De La Brosse

Le moulin Russon, Le miroir aux un patrimoine sauvegardé. libellules et ses boisés : Ces vallées sont une invitation Construit à la fin du XVIIe siècle, le moulin russon fut successivement permanente à la balade. moulin à eau, bâtiment industriel au XIXe siècle, maison particulière, un écrin de verdure autour de l’étang de la Loy. Au sud-ouest du territoire de Marne et Gondoire, deux et, depuis 2001, propriété de la Communauté d’Agglomération un croissant boisé a été planté autour de l’étang pour protéger cet vallées se sont formées autour des rus de la Brosse et de la de Marne et Gondoire. Grâce à la réhabilitation qu’elle y a menée, écrin aquatique : le boisé des pêcheurs a été regarni par de jeunes le mécanisme a retrouvé sa fonctionnalité initiale. une roue à augets Gondoire, qui ont la particularité d’avoir conservé un cours plants, les Contreforts des Noyers reboisés et surtout une replan- - est mise en mouvement par la force hydraulique provenant du ru tation forestière a été opérée dans la zone du “miroir aux libellules”, naturel sur toute leur longueur. Les deux vallées ont béné de la Brosse. C’est donc non seulement un lieu de mémoire du ficié d’aménagements discrets et sont mises en valeur par afin de panser les plaies de la tempête de 1999. La création d’un patrimoine industriel mais aussi un équipement pédagogique, réseau de trois mares à l’arrière de l’étang protège la grande rose- une gestion différenciée des espaces : les cheminements ludique et un outil de sensibilisation au développement durable. -

L'empreinte De La Seigneurie

Dépeint comme un village champêtre dominant la vallée de la Marne, Carnetin est un village empreint de caractéristiques briardes et marqué par les vestiges de la Seigneurie présente du XIIe au XIXe siècle. L’empreinte de la Seigneurie Le château (cf. rubrique histoire), implanté presqu’en face actuellement de la mairie, était une grande bâtisse d'environ 500 mètres carrés au sol, sur 3 niveaux habitables, plus un niveau légèrement en sous-sol où étaient situés caves et celliers. Représentation du château en 1842 avant sa démolition (archives Marc Duval) L’emplacement de l’ancien château (photo aérienne IGN) Représentation du château en 1842 avant sa démolition (archives Marc Duval) Plan du château (archives Marc Duval) Les vestiges du château A ce jour, seuls quelques vestiges des dépendances du château restent visibles. Aux promeneurs de les trouver ! l’entrée du château et les communs : la ferme : quelques murs d’enceinte : le pigeonnier Le pigeonnier de la ferme seigneuriale de Carnetin est construit en 1582. Il permettait d’accueillir 2.500 boulins (trous dans le mur d'un colombier servant de nids aux pigeons). Photographié des milliers de fois, il figure sur toutes les cartes postales depuis l’avènement de la photographie. Cet ancien pigeonnier a pris avec le temps le nom de « tour » dans le langage courant. et l’église L’église Saint Antoine Des textes du XIIe siècle mentionnent déjà la chapelle. Elle devient par la suite église mais au XIVe siècle, Saint Anthoine de Carnetain est rétrogradée en simple chapelle. Elle est vraisemblablement donnée au Prieur de Saint Martin des Champs de Paris. -

Promenons-Nous Dans ... Carnetin Parcours 5 Kilomètres Durée 1 Heure 15 Départ-Arrivée Mairie De Carnetin Rue Albert Mattar Parking Près De La Mairie

Promenons-nous dans ... Carnetin Parcours 5 kilomètres Durée 1 heure 15 Départ-Arrivée mairie de Carnetin rue Albert Mattar Parking près de la mairie Les Curiosités 1 - La mairie, ancienne école communale 2 - L’église Saint-An- toine 3 - Le balcon de la Marne 4 - Le pigeonnier Circuit Le village de Carnetin, véritable « balcon de la Marne », est le point culminant du territoire de Marne et Gondoire. Son charme rural en fait une destination privilégiée pour la promenade et le dépaysement. Profitez de ses ruelles et petites cours, faites une halte au calvaire pour profiter du magnifique point de vue, sur la plaine briarde. Départ de la mairie (1) , ancienne école communale. En 1860, une aide de l’Etat de 10 000 francs de l’époque permit la construction de la mairie-école. Jusqu’en 1970, elle accueillit plusieurs générations de Carnetinois. Ce bâtiment, qui abrite toujours la mairie, a conservé son aspect d’autrefois, avec sa cour ombragée. Non loin, la maison Duval se trouve bâtie sur l’ancien site du château et de sa cave. 1 Promenons-nous dans ... Carnetin Parcours 5 kilomètres Prenez le sentier sur votre gauche, au dessus de la mairie, il vous conduit à la Durée sente des Clos. Engagezvous à gauche puis à droite sur le petit chemin nommé les Barres. A son extrémité, tournez sur votre droite dans la cour des 1 heure 15 Gros. Prolongez votre promenade en direction de l’église Saint-Antoine (2) . Départ-Arrivée mairie de Carnetin Cet édifice rural avec sa nef unique n’a que 400 ans. -

Lignes Sur Lesches

Villenoy Trilbardou Claye-Souilly Fresnes-sur-Marne Vignely Précy-sur-Marne 21 Mareuil-lès-Meaux L1 L2 Annet-sur-Marne Jablines Mairie Jablines lignes sur Lesches M3 Isles-lès-Villenoy réservation Villevaudé H3 Le Pin loisirs Base de Loisirs Lesches Mairie Esbly dès le François de la Chapelle Corbie N3 Gare d’Esbly Molveaux Carnetin N3 M3 Route de Jablines De Gaulle 3 janvier 2017 Quincy-Voisins La Croix Pierres Thorigny- plusdepeps.net Dampmart Allée Renoir Poincaré SNCF Carnetin Mairie sur- Marne Condé Ste-Libiaire J1 J2 N1 N2 M2 L1 H3 01 73 00 00 77 J2 L1 Hauts de Vallières M3 M1 N1 N3 Calvaire Marais Touarte Aulnoye Cures M3 Fontaine Fleurie Vadel Vaillant Tamaris La Pomponnette Cerisiers Les Aubépines Rucher Berthelot Coteaux Les Ifs Clos RichardDaniel LeducJuliette Chalifert Coupvray Cornouillers Parmentier Les Blancherons Suzanne Aubry Lièvre N2 Mairie Chapelle Pomponne Paul Doumer M2 Carnot Thorigny Mairie Jeanne d'Arc Gambetta Lambuis Chalifert Château Petits Prés Général Leclerc Coupvray Montry Brou-sur-Chantereine Arthur HazardBoucher Rue du Port Alger/Lions Place du Gal. Leclerc Louis Pasteur J1 Les Chênes Allée du Château Dumez La Paix St Éloi N3 Renaissance Bois de la Marne Imprimerie Etoisies Les Goujons La Poste Canada J1 N1 Champs/Clos M1 Metz Mairie Chabanneau Pomponne Rue de la Gare PomponneChâteau Galliéni Chessy L2 Saint-Germain Henri Dunant marché Foch / Paix sur-Morin Gare de Vaires-Torcy H3 J1 Alsace Lorraine M5 Notre Dame Montévrain St Thibault Mairie M4 Centre Culturel Joncs Lagny-sur-Marne Gare de Marne-la-Vallée -

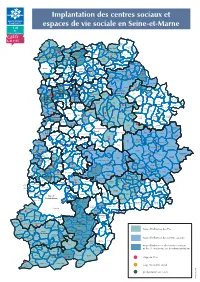

Carte Evs Et Cs 01 2018

ImplantationImplantation des centres des sociaux centres en sociaux Seine-et-Marne et espaces de vie sociale en Seine-et-Marne Crouy Othis Vinci sur Manœuvre Moussy- St Ourcq Oissery le-Neuf Pathus Puisieux Coulombs Rouvres Douy la Ramée May en Multien en Valois Dammartin- Le Germigny Long- en-Goële Forfry Plessis sous Moussy- perrier Marchémoret le-Vieux Trocy Placy Coulombs Gesvres en Pays de l’Ourcq Mauregard Villeneuve- le Etrépilly Lizy sur Ourcq St Mard St Soupplets Marcilly Multien Vendrest sous-Dammartin Montgé- Chapitre Dhuisy Roissy Pays de France en-Goële Juilly Cuisy Barcy Congis Mary sur Ocquerre Le Mesnil-Amelot Thieux sur Marne Cocherel Le Monthyon Vinantes Le Plessis- Therouanne Plessis- Varreddes Isles Nantouillet l'Evêque Chambry aux-Bois les Meldeuses Ste Aulde Iverny Penchard Tancrou Compans Plaines et St Mesmes Crégy Germigny Villeroy Armentières en Brie Jaignes Mitry-Mory Monts de France Chauconin les Poincy Evêque Chamigny Nanteuil Luzancy Chamy Neufmontiers Meaux sur Gressy Meaux Marne Messy Pays de Meaux Changis sur Marne Ussy sur Marne Méry Trilport sur Citry Charmentray Trilbardou 4 Marne Villenoy Reuil en Brie Fresnes- Villeparisis Claye-Souilly Montceaux Saint Jean La Ferté sur- Fublaines les Meaux Sammeron sous Vignely les deux Sept Saâcy sur Marne Marne Precy- Nanteuil Mareuil jumeaux Sorts Jouarre sur- les les St Annet- Marne Meaux Meaux Fiacre Signy Signets Courtry Le Pin Isles Villemareuil Villevaudé sur-Marne Lesches les Villenoy Boutigny Jablines Bussières Bassevelle St Carnetin Quincy Vaucourtois St -

Explorer • S'évader • Se Ressourcer • Visiter La Seine-Et-Marne

EXPLORER • S'ÉVADER • SE RESSOURCER • VISITER LA SEINE-ET-MARNE Édition 2020 tourisme.seine-et-marne-attractivite.com 1 ÉDITO xplorer, s’évader, se ressourcer… Visiter la Seine-et-Marne, c’est partir à la découverte d’un patrimoine, d’une culture et d’un terroir insoupçonnés. La nouvelle édition de ce magazine vous invite à plonger au cœur d’un département aux multiples Efacettes, qui vous séduira par son offre touristique à la fois diversifiée, riche et singulière. Un territoire qui réveille nos instincts d’explorateur ou de sportif grâce à une nature abondante, à aborder à pied, à vélo ou depuis l’eau. Un territoire qui fait appel à notre imaginaire pour remonter les siècles, de la Préhistoire à nos jours. Un territoire gourmand, où il fait bon faire une pause, à la campagne ou dans un village de caractère. Cette année, de nouveaux sites ouvriront leurs portes en Seine-et-Marne : le Parrot World à Crécy-la-Chapelle, pour une immersion au cœur de la biodiversité d’Amérique du Sud, et au terme de quinze ans de restauration, le Prieuré Saint-Ayoul à Provins, berceau d’une histoire millénaire à l’origine des Foires de Champagne. L’année 2020 sera aussi marquée par l’aboutissement d’une démarche d’attractivité, co- construite avec l’ensemble des forces vives du territoire, pour donner naissance à une marque propre qui sera la signature de la Seine-et-Marne. Elle nous permettra de faire rayonner notre département, en révélant ses pépites et ses talents. En attendant, ce magazine fourmille de bons plans et d’idées de sortie : laissez-vous tenter ! Une sélection concoctée par nos offices du tourisme, dont les conseillers restent à votre disposition pour vous aider à trouver l’activité, la visite ou l’événement qui rendront votre séjour unique.