World Bank Document

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

30 Jours À La Brèche Pour La Côte D'ivoire Annexe

Eglise Protestante Evangélique CMA de Côte d’Ivoire JOURS REGIONS DISTRICTS PAROISSES COCODY II PLATEAUX / ABOISSO COMOE / BINGERVILLE / ALEPE / RIVIERA TRIANGLE / AKOUEDO / MPOUTO 01/10/2020 ABIDJAN I ABOBO I WILLIAMSVILLE / DOKOUI I / DOKOUI II / SAGBE/ KENEDY ABOBO II PLAQUE / AKEIKOI/ AVOCATIER/ PK18 /ANYAMA ABOBO II ADZOPE / AKOUPE ABIDJAN I ABENGOUROU ABENGOUROU/ NIABLE/ N’ZARANOU/ AGNIBILEKRO SIDECI SIDECI / ANDOKOI/ LAGARE 02/10/2020 ABIDJAN II NIANGON NIANGON/ MAROC / SONGON PORT BOUET II PORT BOUET II / PETIT BOUAKE CAMP MILITAIRE CAMP MILITAIRE/ ATTECOUBE/ JERUSALEM KOUMASSI I KOUMASSI I / GONZAQUE VILLE/ BASSAM ABIDJAN III KOUMASSI II KOUMASSI II / PORT BOUET/ TREICHVILLE 03/10/2020 ABOISSO ABOISSO /ADIAKE/ TIAPOUM/ EHANIA AGBOVILLE AGBOVILLE / ADAHOU AGBOVILLE ABOUDE MANDEKE ABOUDE MANDEKE/ ATTIGUEHI / OFOUMPO RUBINO RUBINO / AKE-DOUANIER RUBINO CECHI TIASSALE TIASSALE/ BACANDA/ DIBIKRO 04/10/2020 MOROKRO MOROKO/ AFFIKRO/ AMANIKRO AGBOVILLE N’DOUCI N’DOUCI/ BODO/ BINAO NZIANOUAN NZIANOUAN/ KPACOBO/ SINGROBO SIKENSI SIKENSI/ BECEDI/ ELIBOU/ MBROU BEOUMI BEOUMI/ LATOBO/ ANDO-KEKRENOU/ KONDROBO/ NIAMBRUN/ TOTOKRO/ KONGASSO/ GOLIKRO/TIENINGBOUE/ KONAHIRI 05/10/2020 BEOUMI SAKASSOU SAKASSOU /SAKASSOU NORD/ SAKASSOU SUD/ ASRIKRO/ TOUMODI- SAKASSOU BODOKRO BODOKRON/ GUESSANKRO BOUNA BOUNA SIX CHAMPS MISSIONNAIRES DU DISTRICT MISSIONNAIRE DE BOUNA BEOUMI BODOKRO AHOUNZEN/ ZUENOUAN/ ALLOCOKRO/ GOLY LOLOBO BOCANDA BOCANDA/ GBONOU/ FONDI II/ SOUAMEKRO/ KATCHIRE ESSEKRO/ 06/10/2020 BOCANDA DAOUAKRO/ DJAKPO KONANDRIKRO BENGASSOU BENGASSOU/ -

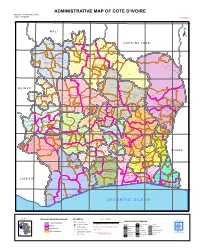

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Région Du GBÈKÈ

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail INSTITUT NATIONAL DE RECENSEMENT GENERAL DE LA STATISTIQUE (INS-SODE) LA POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH) 2014 Répertoire des localités Région du GBÈKÈ ©INS, JUIN 2015 Table des matières AVANT-PROPOS .................................................................................................................................................. ii PRÉSENTATION .................................................................................................................................................. iii DÉPARTEMENT DE BÉOUMI ............................................................................................................................. 3 SOUS-PRÉFECTURE DE ANDO KEKRENOU ............................................................................................... 6 SOUS-PRÉFECTURE DE BÉOUMI .................................................................................................................. 7 SOUS-PRÉFECTURE DE BODOKRO .............................................................................................................. 9 SOUS-PRÉFECTURE DE KONDROBO ......................................................................................................... 10 SOUS-PRÉFECTURE DE LOLOBO ................................................................................................................ 11 SOUS-PRÉFECTURE DE MARABADIASSA ................................................................................................ 12 SOUS-PRÉFECTURE -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte

Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

Atlas Sante 41

COTE D’IVOIRE – Carte sanitaire de la Région du Gbêkê WORODOUGOU-BERE Profil sanitaire Bouaké Analyse statistiques Bouaké Bouaké Niveau DISTRICT Béoumi nord Sakassou !( Nord Est Sud national Marabadiassa G Ouest • 14 313 Habitants par établissement HAMBOL Paludisme (pour 1000 habitants) 95 70 45 166 189 116 sanitaire contre 10 000 Habitants / IST (pour 1000 habitants) 8,47 8,88 4,21 8,77 9,65 6,21 N'Guessankro G ESPC l’objectif national G !( Délakro SIDA Plibo G Nombre de clients dépistés VIH+(CDV) 302 261 591 426 174 46 505 Goli G Krofoinsou Kpangbassou G !( Femmes enceintes VIH+ (PTME) 64 244 317 272 77 14 413 • 264 786 Ratio pop/hôpital de Bourébo G référence contre 150 000 hab. / Femmes enceintes sous ARV (PTME) 2 22 32 55 8 1 905 Bodokro G Takra hôpital REF, norme nationale . Adièkro Kongodjan !(!C Enfants sous ARV (PTME) 28 79 152 153 41 7 641 BOUAKE Kondrobo G Tikakro Patients sous ARV (PEC) 148 221 2 475 196 132 88153 BOTRO !H!( NORD-OUEST Bamoro !( G G G Gare !C Tuberculose (pour 1000 habitants) 0,68 0,01 ND 3,72 0,29 1,06 Ahokokro Yeboué Taux d’utilisation des G Diabo Assouakro G Kouadiokro • 18,97% G G Langbassou Sinzékro !(!C Kpangbambo Pour 1000 enfants de moins de 5ans Kongobo Lolobo GSaoundi G BOUAKE services de consultation !( G BEOUMI !( N'Gattakro NORD-EST G C !( Maladies diarrhéiques 54,98 59,56 43,26 113,61 82,44 57,86 ! G!( G G Minankro G Koubebo Dan Kahankro Boukébo Klèmékro Konankro G G Mamini Affections respiratoires 144,33 138,84 113,88 187,67 172,11 108,73 G G !( • 38% des accouchements ne sont Takikro Rougeole -

Table Des Matières Liste Des Tableaux

Etude d’impact environnemental et social Page i Ingénieur Conseil Table des matières Liste des tableaux ................................................................................................................................. iv Liste des figures ..................................................................................................................................... v Liste des abréviations utilisées ........................................................................................................... vi Résumé non technique ........................................................................................................................ vii 1. INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 1.1. Contexte général du projet..................................................................................................................... 1 1.2. Justification et objet de l’étude d’impact environnemental et social....................................................... 1 1.3. Présentation du Consultant.................................................................................................................... 2 1.4. Statut et portée du présent rapport ........................................................................................................ 3 2. METHODES EMPLOYEES ............................................................................................................ 4 2.1. Réunions de démarrage -

Statistiques De Suivie Des Dossiers Par Candidature

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE COMMISSION Union - Discipline - Travail ELECTORALE ELECTIONS DE SORTIE DE CRISE INDEPENDANTE ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 11 DÉCEMBRE 2011 ETAT DE SUIVI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AU 09/11/2011 Nombre de circonscriptions électorales concernées 205 Candidatures Nombre de Nombre de Candidats Circonscriotions électorales Candidatures à siège unique 810 810 de liste 154 375 Total 964 1 185 Nombre de dossiers Régions Départements Circonscriptions Electorales Reçus Examinés Acceptés Rejetés AGNEBY-TIASSA AGBOVILLE 001 ABOUDE, ATTOBROU, GUESSIGUIE, GRAND-MORIE, LOVIGUIE ET ORESS-KROBOU, 11 11 11 0 (Agboville) COMMUNE ET SOUS -PREFECTURE, 002 AGBOVILLE, COMMUNE 6 6 6 0 003 AZAGUIE, COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE 5 5 5 0 004 ANANGUIE, CECHI ET RUBINO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE 7 7 7 0 SIKENSI 005 GOMON ET SIKENSI, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE 11 11 11 0 TIASSALE 006 GBOLOUVILLE ET N'DOUCI, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 5 5 5 0 007 MOROKRO ET TIASSALE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 4 4 4 0 008 PACOBO ET TAABO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE 8 8 8 0 Totat AGNEBY-TIASSA (Agboville) 57 57 57 0 BAFING (TOUBA) KORO 009 BOOKO, BOROTOU, MAHANDOUGOU ET NIOKOSSO, COMMUNES ET 3 3 3 0 SOUS-PREFECTURE 010 KORO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE 3 3 2 1 OUANINOU 011 GBELO, GOUEKAN, KOONAN, OUANINOU, SABOUDOUGOU, ET SANTA, COMMUNES ET 6 6 6 0 SOUS-PREFECTURES TOUBA 012 DIOMAN, FOUNGBESSO ET GUINTEGUELA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES, TOUBA 9 9 9 0 SOUS-PREFECTURES 013 TOUBA COMMUNE 6 6 6 0 Totat BAFING (TOUBA) 27 27 26 -

Civ0004 Ref District De La Vallee Du Bandama A3l

COTE D'IVOIRE: DISTRICT DE LA VALLEE DU BANDAMA_ Carte de référence (Version Mars 2013) VALLE DU BANDAMA Limite d'Etat GBEKE HAMBOL BEOUMI DABAKALA Limite de district ANDO-KEKRENOU BASSAWA BEOUMI BONIEREDOUGOU Limite de région BODOKRO DABAKALA Badikaha (! KONDROBO FOUMBOLO Limite de département LOLOBO SATAMA-SOKORO SAVANES MARABADJASSA SATAMA-SOKOURA Limite de Sous-Préfecture (! Tafiré N'GUESSANKRO SOKALA-SOBARA BOTRO TENDENE-BAMBARASSO Route Bitumée BOTRO YAOSSEDOUGOU DIABO KATIOLA P! Chef-lieu de District ! Niédiékaha ( KROFOINSOU FRONAN LANGUIBONOU KATIOLA !! Chef-lieu de région BOUAKE TIMBE BOUAKE NIAKARAMADOUGOU H! Chef-lieu de département Tortiya (! (! Arikokaha BOUNDA ARIKOKAHA BROBO BADIKAHA (! Chef-lieu de sous-préfecture DJEBONOUA NIAKARAMADOUGOU MAMINI NIEDEKAHA Niakaramandougou H!(! Foumbolo (! SAKASSOU TAFIRE AYAOU-SRAN TORTIYA DIBRI-ASRIKRO H A M B O L SAKASSOU Cette carte a été réalisée selon le découpage Tendéné TOUMODI-SAKASSOU administratif de la Côte d'Ivoire à partir du Décret Sokala-Sobara (! Bambarasso n° 2011-263 du 28 septembre 2011 portant (! organisation du territoire national en Districts et en Régions Bonieredougou (! Dabakala H!(! Map Doc Name: VALLE DU ZANZAN CIV0003 REF DISTRICT DES SAVANES A3L 20130327 Yaossédougou GLIDE Number: OT-2010-00255-CIV WOROBA (! Creation Date: 27 Mars 2013 (! BANDAMA Fronan Projection/Datum: UTM 30N/WGS 84 Web: (! http://ivorycoast.humanitarianresponse.info Nominal Scale at A3 paper size: 1:923 640 !H(! Timbé 0 9 18 27 km (! Katiola Marabadiassa Bassawa (! Map data source(s): Spacial dat: CNTIG and OCHA-CI N'guessankro (! O Krofoinsou Satama (! Satama Disclaimers: Sokoro Sokoura The designations employed and the presentation of Bodokro (! (! material on this map do not imply the expression of (! Botro any opinion whatsoever on the part of the Secretariat Kondrobo ! (! H!( of the United Nations concerning the legal status of Diabo any country, territory, city or area or of its authorities, Lolobo (! or concerning the delimitation of its frontiers or (! boundaries. -

060916 0091.Pdf

MINISTERE DE TEDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE U nion-Discipline-Travail ARRETEft"- --0 0I t MEN/DspsDu O 6 SEP 2O16 Portant changement de dénomination de certains établissements publics d'enseignement préscolaire et primaire au titre de l'année 2Otç2417 LE MINISTRE DE TEDUCATION NATIONALE Sur proposition du Directeur des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) ; Vu la Constitution de ta République de Côte d'lvoire; Vu la loi n" 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi n" 95-596 du 7 septembre 1995 relative à I'enseignement ; Vu le décret n" 95472 du 15 juin 1995 portant création de la Commission Nationale de la Carte Scolaire du premier degré déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement; Vu le décret n" 2OL4-678 du 05 novembre 2014 portânt organisation du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique ; Vu le décret n" 2016-02 du 06 janvier 2076 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n" 2016{4 du 12 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu le décret n' 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des Membres du Gouvernement; Vu I'arrêté n" 0076/MEN/CAB du 14 juillet 2000 portant attribution, organisation de la Direction de l'lnformatique, de la Planification, de I'Evaluation et des Statistiques ; ARRETE: . Article 1 : sont autorisés à changer de dénomination, au titre de l'année scolaire 2016-2017, les établissements publics d'enseignement préscolaire et primaire dont les noms -

1333118154Nouveau Decoupag

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union - Discipline - Travail CARTE ADMINISTRATIVE 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Papara ! ! ! ! M A L I (! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Débété ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TENGRELA !! ! ! ! ! ! ! ! ! Kimbirila-Nord Kanakono ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ( ! Toumoukoro ! ! ! ! ! (! ! ! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BURKINA-FASO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (! ! ! ! ! (! Mahandiana-Sokourani ! (! ! ! Sokoro ! ! Niellé (! ! ! ! ! ! ! Tienko ! ! ! ! (! ! Blességué Bougou (! ! ! ! ! ! ! (! ! ! Diawala ! ! ! Katogo Kaouara ! ! (! ! ! F O L O N (! ! ! ! Goulia ! 10°0'0"N ! (! MINIGNAN )!(! (! Sianhala M'Bengué ! ! (! ! ! OUANGOLODOUGOU ! ! ! 10°0'0"N !(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Baya ! (! ! KOUTO ! ! ! ! (! ! ! Fengolo ! ! ! (! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KANIASSO ! ! ! ! ! ! ! ! (! (! (! ! ! Gbon ! ! SAMATIGUILA ! (! ! (! ! ! ! ! ! ! Kasséré (! ! ! (! Katiali TCHOLOGO !(! ! Gogo ! ! Kalamon ! ! ! ! ! ! (! (! ! ! ! Kolia ! DOROPO ! N'Goloblasso ! ! (! ! ! ! ! µ ! ! Tougbo ! (! ! (! Kimbirila-Sud ! ! ! Samango ! ! ! ! ! (! ! SAVANES ! ! ! ! Danoa ! ! (! Gbéléban (! ! TEHINI Niamoué ! SINEMATIALI FERKESSEDOUGOU ! ! (! Niofoin Koni ! ! (! Tiémé ! (! ! (! ! (! (! Lataha !(! )! ! ! (! MADINANI Siempurgo ! (! ! (! ! J! Gbalèkaha (! (! ! Seydougou ! )! (! (Sédiogo) (! ! ! ! KORHOGO (! Togoniéré Bouko ! ODIENNE BOUNDIALI P O R O Koumbala ! (! ! ! ! ! ! ! !( ! J (! Sikolo -

Annuaire Des Deputes Siegeant a L'assemblee

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------------ Union - Discipline - Travail CABINET DU PRESIDENT ------------------------ ------------------------ SECRETARIAT GENERAL ------------------------ ANNUAIRE DES DEPUTES SIEGEANT A L’ASSEMBLEE NATIONALE Législature 2011 - 2016 Août - 2015 Annuaire des Députés siégeant à l’Assemblée nationale Page 1 SOMMAIRE INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................................................................ 4 I - Liste générale des Députés ....................................................................................................................................................................................................... 5 II - Liste des femmes Députés ..................................................................................................................................................................................................... 29 III - Liste des Députés membres du groupe parlementaire RDR ................................................................................................................................................. 32 IV - Liste des Députés membres du groupe parlementaire PDCI-RDA ........................................................................................................................................ 45 V - Liste des Députés membres du groupe parlementaire UDPCI .............................................................................................................................................