Broschüre Neu.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Skiing Courses, Accommodation and More Starting at € 199 for Junior Snow Sports Fans

Press information Obertauern Winter 2017/18 Family-friendly skiing programme for youngsters in Obertauern Skiing courses, accommodation and more starting at € 199 for junior snow sports fans When you are young, learning is easy and fun. This is something we see again and again in Obertauern, the skiing and snowboarding hotspot in the state of Salzburg. To help little beginners develop their skiing and snowboarding skills playfully and efficiently, Obertauern offers special "Bobby's Snow Adventure" deals at very reasonable and family-friendly terms. The children's winter sports programme is named after its official mascot Bobby, the white snow hare. Youngsters under six can sign up for Bobby's Snow Adventure for €199 per participant. The adventure package includes a skiing course for five full days or a snowboarding course for five half days, a ski pass for the duration of the course, rental equipment for six days, free accommodation in the parents' room with the same boarding type as the adults plus transfer to and from Salzburg Airport. In addition, the little "snow angels" can participate in the general kids' entertainment programme for free. If desired, lunch supervision can be booked individually. For children aged 6 to 14, the Snow Adventure deal costs €279 and includes the above skiing and snowboarding lessons, rental equipment and a 15% discount on airport transfer. Accommodation is booked separately – establishments participating in Bobby's Snow Adventure offer very attractive package deals for guests of that particular age group. Bobby's Snow Adventure can be booked for any week between January 6th and January 27th, 2018, or between April 7th and April 14th, 2018, up to seven days before arrival. -

Author's Response

We thank the referee #1 for their time to go through our manuscript and for the insightful and useful comments to improve our manuscript. Below we chronologically list the questions of the referee - referee comment (RC) and our answers - author comments (AC): Specific comments: RC1: Suggestion: Extend the start of the introduction; line 25-32. Identify and describe the gaps that this paper is addressing. Introduce a new main section called Background; containing the subsections "Multi-hazard risk assessment", "Deterministic risk concept", "Uncertainties within risk assessment" and "Deterministic vs. probabilistic risk". Include/Move the "Objective" subsection before the suggested "Background section". AC1: We followed your suggestion and structured the article accordingly. We introduced a background section and extended the introduction section. RC2: Line 12-13: "Due to a variety of variables and data needed for risk computation, a considerable degree of epistemic uncertainty results." : Please clarify this sentence. Why do the need for a variety of variables and data lead to epistemic uncertainty? AC2: We revised this part of the abstract to make it more understandable. Abstract. Mountain hazard risk analysis for transport infrastructure is regularly based on deterministic approaches. Standard risk assessment approaches for roads need a variety of variables and data for risk computation, however without considering potential input data uncertainty. Consequently, input data needed for risk assessment is normally processed as discrete mean values without scatter, or as an individual deterministic value from expert judgement if no statistical data is available. To overcome this gap, we used a probabilistic approach to analyse the effect of input data uncertainty on the results, taking a mountain road in the Eastern European Alps as case study. -

Info Skiregion Lungau

Skiregion Lungau prices 2011/2012 Lift ticket sales offices night-Skiing Ski rentals & Service Ski packages 2011/2012 Lessach/St. Michael/Schönfeld/Zederhaus Großeck-Speiereck | Katschberg-Aineck | Fanningberg | (excl. Obertauern) LUNGAU For all you night-owl skiers … easy rental instead of heavy hauling! Valid from 12.11. to 23.12.2011 l 07.01. to 27.01.2012 l 10.03. to 30.03.2012 l 10.04. to 15.04.2012 l Minimum booking of 4 nights high Season Low Season großeck-Speiereck Lungau’s specialized sport shops offer you the most up to date winter sport equip- base station Lungau cable car, großeck-Speiereck cabin lift Package: Saturday, 24.12.2011 until Friday, 06.01.2012 Saturday, 12.11.2011 until Friday, 23.12.2011 in Mauterndorf/Ski center from 7 p.m. at the practice lift in Mauterndorf/ Mauterndorf Ski Center ment. Whether you want to try carving, snowboarding, or any other fun winter Saturday, 28.01.2012 until Friday, 09.03.2012 Saturday, 07.01.2012 until Friday, 27.01.2012 7 Nights in your selected accommodation category l 6-day-ski pass for the Lungau ski Open: Monday to Friday 8.15 am to 4.30 pm Days: every Tuesday and Friday sport – the Lungau sport shops offer you excellent equipment at a reasonable Saturday, 31.03.2012 until Monday, 09.04.2012 Saturday, 10.03.2012 until Friday, 30.03.2012 Also every Tuesday: “Fun & Games in the Snow” (ski school – demonstrations) price. region l ski bus to ski areas in the Lungau ski region l for choose: 1 admission to the “Bad- Tuesday, 10.04.2012 until Sunday, 15.04.2012 Weekend and holidays 8.15 am to 6.00 pm eINSEL” in Tamsweg or 1 admission to Vital- & Wellnesscenter Samsunn in Mariapfarr or T 0043 (0)6472 8008 Katschberg-aineck 1 admission to Mauterndorf Castle incl. -

Beitrag Zur Geologie Der Radstädter Tauern

Beitrag zur Geologie der Radstädter Tauern. Von M. Vacek. Mit einer Profiltafel (Nr. XI). Wenn man auf v. Hauer's geologischer Uebersichtskarte der österreichischen Monarchie die Gegend südlich von Radstadt im Pongau ins Auge fasst, so fällt jedem zunächst eine grosse dreieckige Fläche auf, welche mit dem Farbentone der zwei tiefsten Triasglieder (Werfener Schiefer und Virgloriakalk) ausgeschieden ist, und welche aus der Gegend der salzburgisch-steierischen Grenze, in westlicher Richtung sich langsam verschraälernd, bis ins obere Pinzgau zieht, wo sie sich in der Gegend von Mittersill vollkommen ausspitzt. Die Ablagerungen, welche in der angegebenen Ausdehnung ausgeschieden erscheinen, sind in der Literatur unter der von Oberbergrath Stur1) gegebenen Bezeichnung der Radstädter Tauerngebilde bekannt und wurden, bisher mit einigem Zweifel, der Triasformation zugerechnet2). Für die zweite Hälfte des Sommers 1882 wurde mir von dem Chef geologen der zweiten Section, Herrn Oberbergrath Dr. v. Mojsisovics, das nähere Studium dieser sogenannten Radstädter Tauerngebilde zur Aufgabe gemacht3) und diese Aufgabe für den Aufnahmssommer 1883 dahin erweitert, auch den, wie sich herausgestellt hat, in keinem weiteren stratigraphischen Zusammenhange mit den genannten Ablagerungen stehenden älteren krystallinischen Untergrund zu studiren. Das untersuchte Gebiet entspricht im Wesentlichen dem oro- graphischen Begriffe der sogenannten Radstädter Tauern, umfasst demnach das Wassergebiet der obersten Enns bis in die Gegend von Gröbming und westlich anschliessend hieran die schon dem Fluss gebiete der Salz ach zufallende weitere Umgebung von St. Johann im Pongau. Die Darstellung des geologischen Baues dieses Gebirgsabschnittes bildet den Gegenstand der folgenden Zeilen. ') Stur, Geologische Beschaffenheit der Centralalpen zwischen Hoch-Golling und Venediger, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsangt. V. 1854, pag. -

Fluoridkompendium

Fluoridkompendium Gebro Pharma Vorwort Fluorid ist ein in Trinkwässern, Böden, Lebensmittel und Organismen in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommender natürlicher Mineralstoff. Der Fluoridgehalt des Trinkwassers variiert in verschiedenen geographischen Regionen, je nach Fluoridgehalt des Gesteins. Durch Zufall wurde in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts der Zusammenhang zwischen Fluoriden und der Zahngesundheit entdeckt. Sie spielen bei der Prävention von initialen kariösen Läsionen eine bedeutende Rolle. Unter anderem fördern Fluoride die Remineralisation des Zahnschmelzes. Dieser Vorgang entsteht durch Anreicherung und Einlagerung in die oberflächlichen Schichten. Bei Aufnahme von säurehaltigen Nahrungsmitteln bewirken Fluoride eine Senkung der Löslichkeit des Zahnschmelzes. Außerdem hemmen sie den Bakterienstoffwechsel in der Mundhöhle und werden in Zahnplaque gespeichert. Dadurch nehmen die Bakterien in der Mundhöhle weniger Zucker auf und es kommt zu einer Verringerung der Säureproduktion. Es gibt zwei Möglichkeiten der Fluoridzufuhr: Einerseits kann Fluorid auf systemische Weise eingenommen werden, z.B. durch fluoridhältiges Trinkwasser, Mineralwasser, Kochsalz oder in Tablettenform, andererseits spielt die lokale Versorgung mit Fluorid durch Zahnpasten, Mundspülungen, Gele und Lacke eine bedeutende Rolle in der Kariesprävention. Einer Kariesprophylaxe mit Fluoriden, gleich welcher Art (systemisch bzw. lokal), muss eine Fluoridionenkonzentrationsmessung des regionalen Trinkwassers vorangehen. Im vorliegenden Fluoridkompendium -

Endlose Möglichkeiten Limitless Possibilities

NR. Skigebiet · Skiverbund Pisten-km Lifte NR. Skigebiet · Skiverbund Pisten-km Lifte NO. Skiing Region · Ski-Pass Network km of Slopes Lifts NO. Skiing Region · Ski-Pass Network km of Slopes Lifts Endlose Möglichkeiten 1 Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental 288 km 90 13 Obertauern 100 km 26 Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, www.ski-obertauern.at Limitless possibilities Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf www.skiwelt.at 14 Ski amadé 760 km 270 14a Salzburger Sportwelt 21 Skiregionen in Österreich und Bayern 2 Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 109 km 45 Snow Space Salzburg (Flachau-Wagrain- Niederau, Oberau, Auffach, Alpbach & St. Johann/Alpendorf), Zauchensee - 21 skiing regions in Austria and Bavaria Inneralpbach, Reith im Alpbachtal, Kramsach Flachauwinkl-Kleinarl, Radstadt - www.skijuwel.com Altenmarkt, Eben, Filzmoos, Goldegg 14b Gastein 3 Gletscherskigebiete | 3 glaciers 3 Zillertal Arena 147 km 52 Bad Gastein | Sportgastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein Zell im Zillertal, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml 14c Großarltal 6 Weltcuporte 2.750 Pistenkilometer www.zillertalarena.com 2,750 km of slopes 14d Region Hochkönig 6 world-cup sites 4 Kitz Ski 188 km 57 Maria Alm - Dienten - Mühlbach, Hinterreit, Arthurhaus | Hochkeil, Grießfeld Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Paß Thurn, 14e Region Schladming Dachstein Mittersill | Hollersbach Forstau | Fageralm, Schladming-Pichl | www.kitzski.at Reiteralm, Schladming | Planai, Rohrmoos | 1 Ticket | 1 ticket Hochwurzen, Skiregion Ramsau | Dachstein, 5 3 Länder Freizeit Arena 171 km 61 Haus | Hauser-Kaibling, Pruggern | Steinplatte-Waidring, Winklmoosalm-Reit im Galsterbergbahn Winkl, SkiStar St. Johann in Tirol - Oberndorf, www.skiamade.com Skilifte Kirchdorf, Lärchenhof- Erpfendorf, 20 21 Regionen | 21 regions 18 Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee, 15 Werfenweng 29 km 10 5 Almenwelt Lofer, Heutallifte - Unken www. -

Recco® Detectors Worldwide

RECCO® DETECTORS WORLDWIDE ANDORRA Krimml, Salzburg Aflenz, ÖBRD Steiermark Krippenstein/Obertraun, Aigen im Ennstal, ÖBRD Steiermark Arcalis Oberösterreich Alpbach, ÖBRD Tirol Arinsal Kössen, Tirol Althofen-Hemmaland, ÖBRD Grau Roig Lech, Tirol Kärnten Pas de la Casa Leogang, Salzburg Altausee, ÖBRD Steiermark Soldeu Loser-Sandling, Steiermark Altenmarkt, ÖBRD Salzburg Mayrhofen (Zillertal), Tirol Axams, ÖBRD Tirol HELICOPTER BASES & SAR Mellau, Vorarlberg Bad Hofgastein, ÖBRD Salzburg BOMBERS Murau/Kreischberg, Steiermark Bischofshofen, ÖBRD Salzburg Andorra La Vella Mölltaler Gletscher, Kärnten Bludenz, ÖBRD Vorarlberg Nassfeld-Hermagor, Kärnten Eisenerz, ÖBRD Steiermark ARGENTINA Nauders am Reschenpass, Tirol Flachau, ÖBRD Salzburg Bariloche Nordkette Innsbruck, Tirol Fragant, ÖBRD Kärnten La Hoya Obergurgl/Hochgurgl, Tirol Fulpmes/Schlick, ÖBRD Tirol Las Lenas Pitztaler Gletscher-Riffelsee, Tirol Fusch, ÖBRD Salzburg Penitentes Planneralm, Steiermark Galtür, ÖBRD Tirol Präbichl, Steiermark Gaschurn, ÖBRD Vorarlberg AUSTRALIA Rauris, Salzburg Gesäuse, Admont, ÖBRD Steiermark Riesneralm, Steiermark Golling, ÖBRD Salzburg Mount Hotham, Victoria Saalbach-Hinterglemm, Salzburg Gries/Sellrain, ÖBRD Tirol Scheffau-Wilder Kaiser, Tirol Gröbming, ÖBRD Steiermark Schiarena Präbichl, Steiermark Heiligenblut, ÖBRD Kärnten AUSTRIA Schladming, Steiermark Judenburg, ÖBRD Steiermark Aberg Maria Alm, Salzburg Schoppernau, Vorarlberg Kaltenbach Hochzillertal, ÖBRD Tirol Achenkirch Christlum, Tirol Schönberg-Lachtal, Steiermark Kaprun, ÖBRD Salzburg -

Estimating Climatic and Economic Impacts on Tourism Demand in Austrian Ski Areas

ISSN 2074-9317 The Economics of Weather and Climate Risks Working Paper Series Working Paper No. 6/2009 ESTIMATING CLIMATIC AND ECONOMIC IMPACTS ON TOURISM DEMAND IN AUSTRIAN SKI AREAS Christoph Töglhofer,1,2 Franz Prettenthaler1,21234 1 Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel, Universität Graz 2 Institut für Technologie- und Regionalpolitik, Joanneum Research Graz 3 Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences 4 Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) The Economics of Weather and Climate Risk I (EWCRI) Table of Contents TABLE OF CONTENTS.......................................................................................................................................1 LIST OF FIGURES................................................................................................................................................2 LIST OF TABLES .................................................................................................................................................2 1 INTRODUCTION..........................................................................................................................................3 2 DATA MANIPULATION.............................................................................................................................5 2.1 Definition of ski areas.............................................................................................................................6 2.2 Determination of altitudes and coordinates -

Challenges for Mountain Hydrology in the Third Millennium

REVIEW published: 20 May 2015 doi: 10.3389/fenvs.2015.00038 Challenges for mountain hydrology in the third millennium Carmen de Jong * Mountain Centre, Université Savoie Mont Blanc, Le Bourget-du-Lac, France Mountain hydrology, in particular in the European Alps, has undergone significant changes within the last decades due to climate and land use change as well as altered water consumption patterns. Climate change influences both the characteristics of droughts and floods as well as evapotranspiration, sublimation, snow-rainfall ratios, snow seasonality, and water reserves locked in glaciers. Land use change and altered water use may strongly outweigh these impacts, in particular through industrialization, urbanization, and tourism. Extreme hydrological situations such as new floods types have evolved from combined land-use and climate change and new types of water scarcity in association with accelerated and seasonally shifted water abstraction. Related water quality and pollution issues are of growing concern especially in seasonally highly populated areas. Main methodological challenges include keeping pace with Edited by: recent hydrological change such as altered water inputs, water abstraction, and water Rob Swart, Alterra, Netherlands quality. Emphasis should be put on the significance of small proportional changes Reviewed by: within the total water cycle as these may have major impacts on floods, water scarcity, Nathaniel K. Newlands, and general livelihood. Political challenges are strongest concerning problem reporting, Agriculture and Agri-Food Canada, Canada initiation of monitoring programmes, and data transparency. The general lack of higher Mari Rachel Tye, altitude hydrological data and experience with new hydrological phenomena will require National Center for Atmospheric an analytical approach directed more strongly toward interactions between scientists, Research, USA stakeholders and decision makers encompassing local stakeholder knowledge and *Correspondence: Carmen de Jong, historical evidence. -

The Sun Makes Us Glitter Like the Snow

RIGELE ROYAL BOOKING CALENDAR SEASON 2020/21 The sun makes us glitter like the snow. RIGELE ROYAL SUPERIOR Royally Being Outside A warm welcome to you, cherished guest! Do you feel it too? That longing for icy-clear air, which blows around your nose at over 2000 meters above sea level, while you‘re overlooking idyllic snow-covered valleys. The feeling that your thoughts suddenly have more room when your gaze wanders into the steel-blue winter sky. This inner pulling after cosy hours in well-warmed rooms, with excellent food and relaxed conversations. We‘ve missed it, that perfect winter feeling. Even more so in the past months. And we‘ve missed you. All the better that we‘ll meet again this winter. With heartfelt greetings from beautiful Obertauern, Rosenweg 1 5562 Obertauern Austria phone. +43 (0) 6456 / 73540 fax. +43 (0) 6456 / 74577 email. [email protected] Fritz Rigele Michael Plamenig (Executive Director) (Hotel Manager) www.rigele-royal.com www.fritzundfriedrich.com Naturally extraordinary For 39 years now we have been giving everything for you, dear guest. You have quickly shown us that in the end only excellent service is worthwhile in order to earn your long-term loyalty. This makes it all the more touching for us to have received so much encouragement from you in recent months. We believe that it‘s the magic of all those memories you have already collected with us – and the prospect of those thousands upon thousands of memories still awaiting you. Luxurious, elegant, always human, and close at hand. -

Liftgemeinschaft Obertauern – Preisliste 2018-2019

TARIFBESTIMMUNGEN TARIFF CONDITIONS PREISLISTE 2018/2019 Alle Preise sind in EURO angegeben. Es gelten die Tarifbestimmungen der Liftgemeinschaft Obertauern All prices are stated in EUR. The Tariff Conditions of Liftgemeinschaft Obertauern GmbH apply; for GmbH, für überregionale Karten die Bestimmungen des jeweiligen Skipools und im Skigebiet Obertauern inter-regional tickets the conditions of the respective ski pool apply and in the Obertauern ski area PRICES 2018/2019 die Beförderungs bedingungen der einzelnen Seilbahnunternehmen. the transport conditions of the individual ski lift operator. Die Bezahlung der Liftkarten erfolgt als Barzahlung mit Maestro-Bankomatkarte im Hobex-Lastschrift- Lift tickets shall be paid for in cash with Maestro cash card in the Hobex direct debit procedure einzugsverfahren oder mit Kreditkarte (Visa/Mastercard). Skipässe werden ausschließlich auf Key-Cards or with credit-card (Visa/Mastercard). Ski passes are issued exclusively on a key card (contact- (berührungslose Datenträger) ausgegeben. Die Depotgebühr für eine Key-Card beträgt EUR 2,00. Die free data carrier). A deposit of EUR 2.00 is charged for a key card. Undamaged and functional key Rücknahme der unbeschädigten und funktionstüchtigen Key-Cards aus der Obertauern-Serie erfolgt bei cards of the series Obertauern can be returned at all sales outlets and automatic return machines. allen Verkaufsstellen und Rücknahme automaten. In the case of seasonal overlaps the cash point computer will calculate mixed prices. Reduction Bei Überschneidung von Saisonterminen werden von den Kassencomputern Mischpreise errechnet. cancellations and changes to dates and prices reserved; mistakes and printing errors excepted. Aufhebung von Ermäßigungen, Termin- und Preisänderungen, Irrtuemern, Satz- und Druck fehlern It shall not be possible to exchange ski passes that have already been used for different ski passes, vorbehalten. -

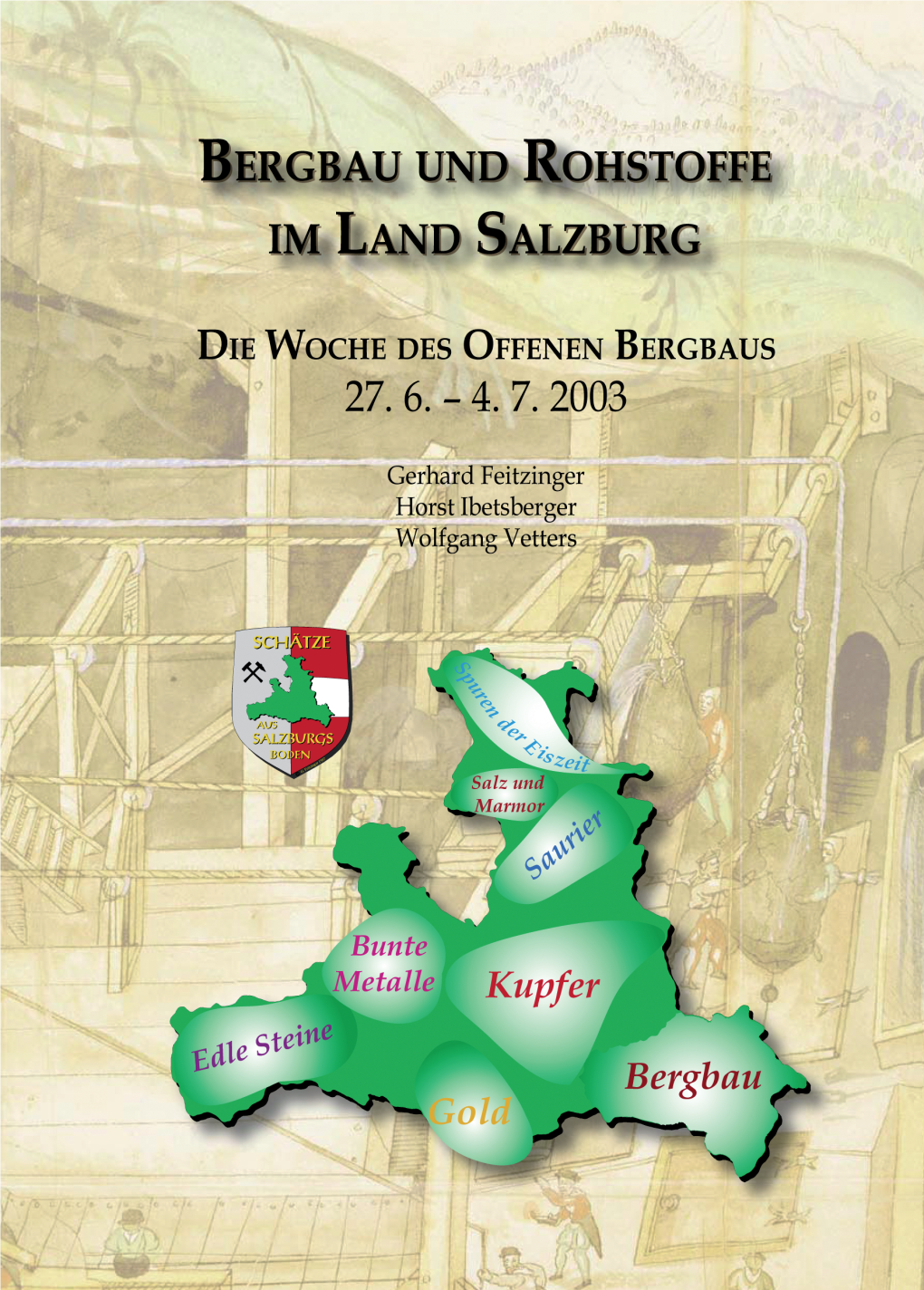

Bergbau- Und Hüttenaltstandorte Im Bundesland Salzburg

Bergbau- und Hüttenaltstandorte im Bundesland Salzburg Gerhard Feitzinger Wilhelm Günther Angelika Brunner Salzburg, 1998 Impressum Verleger: Land Salzburg vertreten durch die Abteilung 16 Umweltschutz Herausgeber: Dr. Othmar Glaeser Anschrift alle: Postfach 527, A-5010 Salzburg Redaktion: Dr. Gerhard Feitzinger, St. Gilgen Dr. Wilhelm Günther, St. Jakob am Thurn Dr. Angelika Brunner (Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 16) Fotonachweis: G. Feitzinger, W. Günther, A. Brunner Hersteller: Land Salzburg, Hausdruckerei, Postfach 527, 5010 Salzburg Inhaltsverzeichnis Einleitung............................................................................................................................................9 Teil 1: Montangeologisch-mineralogische Grundlagen ......................................................................11 und Standortcharakteristika...............................................................................................................11 Einleitung....................................................................................................................16 Werfener Schuppenzone (Oberostalpin) ...........................................................................................16 Blei-Zink-Vererzungen ...........................................................................................................16 Koreinalpe bei St. Martin/Tg. ......................................................................................16 Scharlalpe bei Filzmoos ...............................................................................................17