Vicende Di Un Castello Del Canavese

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pagina 1 Comune Sede Torino Sede Grugliasco Sede Orbassano Torino

Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Torino 21388 794 461 Moncalieri 987 51 29 Collegno 958 70 41 Numero di iscritti alle Rivoli 894 79 72 sedi UNITO di Torino, Settimo Torinese 832 22 10 Grugliasco e Nichelino 752 26 27 Orbassano distinte Chieri 713 55 14 Grugliasco 683 94 32 Venaria Reale 683 26 23 Ad es. sono 958 i Pinerolo 600 19 37 domiciliati a Collegno Chivasso 445 22 3 che sono iscritti a CdS San Mauro Torinese 432 21 7 Orbassano 404 27 31 sono 70 i domiciliati a Carmagnola 393 24 5 Collegno che sono Ivrea 381 23 1 iscritti a CdS con sede Cirié 346 14 12 Caselle Torinese 323 17 12 sono 41 i domiciliati a Rivalta di Torino 307 28 29 Collegno che sono Piossasco 292 16 25 iscritti a CdS con sede Beinasco 284 16 23 Alpignano 274 24 11 Volpiano 271 12 1 Pianezza 264 18 3 Vinovo 262 11 14 Borgaro Torinese 243 16 1 Giaveno 238 12 11 Rivarolo Canavese 232 7 Leini 225 10 4 Trofarello 224 18 5 Pino Torinese 212 8 3 Avigliana 189 14 16 Bruino 173 6 16 Gassino Torinese 173 10 1 Santena 161 13 4 Druento 159 8 6 Poirino 151 12 5 San Maurizio Canavese 151 8 7 Castiglione Torinese 149 8 2 Volvera 135 5 7 None 133 7 3 Carignano 130 4 1 Almese 124 10 4 Brandizzo 120 4 1 Baldissero Torinese 119 5 1 Nole 118 5 3 Castellamonte 116 5 Cumiana 114 6 9 La Loggia 114 7 3 Cuorgné 111 5 2 Cambiano 108 9 5 Candiolo 108 7 2 Pecetto Torinese 108 6 2 Buttigliera Alta 102 9 4 Luserna San Giovanni 101 7 8 Caluso 100 1 Pagina 1 Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Bussoleno 97 6 1 Rosta 90 12 4 San Benigno Canavese 88 2 Lanzo Torinese -

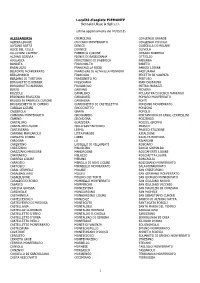

Località Disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & Figli S.R.L

Località disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & figli s.r.l. (ultimo aggiornamento del 07/05/18) ALESSANDRIA CREMOLINO ODALENGO GRANDE ALBERA LIGURE CUCCARO MONFERRATO ODALENGO PICCOLO ALFIANO NATTA DENICE OLBICELLA DI MOLARE ALICE BEL COLLE DERNICE OLIVOLA ALLUVIONI CAMBIO' FABBRICA CURONE ORSARA BORMIDA ALZANO SCRIVIA FIONDI DI BASSIGNANA OTTIGLIO AVOLASCA FOROTONDO DI FABBRICA PADERNA BANDITA FRACONALTO PARETO BASALUZZO FRANCAVILLA BISIO PARODI LIGURE BELFORTE MONFERRATO FRANCHINI DI ALTAVILLA MONFERR PASTURANA BERGAMASCO FRASCARO PECETTO DI VALENZA BERZANO DI TORTONA FRASSINETO PO PERTUSO BORGHETTO D.BORBER FRESONARA PIAN CASTAGNA BORGORATTO ALESSAN FRUGAROLO PIETRA MARAZZI BOSIO GABIANO PIOVERA BOZZOLE GAMALERO POLLASTRA DI BOSCO MARENGO BRIGNANO FRASCATA GARADASSI POMARO MONFERRATO BRUGGI DI FABBRICA CURONE GARBAGNA PONTI BRUSASCHETTO DI CAMINO GIARDINETTO DI CASTELLETTO PONZANO MONFERRATO CABELLA LIGURE GNOCCHETTO PONZONE CALDIROLA GRAVA POPOLO CAMAGNA MONFERRATO GROGNARDO PORTANUOVA DI CASAL CERMELLINI CAMINO GRONDONA POZZENGO CANTALUPO GUAZZORA POZZOL GROPPO CANTALUPO LIGURE ISOLA SANT'ANTONIO PRASCO CANTAVENNA LERMA PRASCO STAZIONE CAPANNE MARCAROLO LITTA PARODI RICALDONE CAPRIATA D'ORBA LOBBI RIVALTA BORMIDA CARDONA LU RIVARONE CARENTINO LUSSELLO DI VILLAPEATI ROBOARO CAREZZANO MALVICINO ROCCA GRIMALDA CAREZZANO MAGGORE MANDROGNE ROCCAFORTE LIGURE CARPENETO MELAZZO ROCCHETTA LIGURE CARREGA LIGURE MERANA RONCAGLIA CARROSIO MERELLA DI NOVI LIGURE ROSIGNANO MONFERRATO CARTOSIO MIRABELLO MONFERRATO SALA MONFERRATO CASAL CERMELLI MOLARE -

DC 27 Risposta Nota Sindaco Prascorsano

Regione Piemonte ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1 15020 Ponzano Monferrato (AL) TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800 COD. FISC./ P. IVA: 00971620067 www.sacri-monti.com Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19 1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 27 del 09/09/2019 Oggetto: Risposta alla nota del Sindaco di Prascorsano pervenuta all’Ente il 10 maggio u.s protocollo n. 1445. L'anno duemiladiciannove addì 9 del mese di settembre alle ore 14 e 30 nella sala adunanze sita presso la sede del Sacro Monte di Varallo “Casina D’Adda”,convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei Signori: Presenti Assenti Assenti giustificati non giustificati LODARI Renata, Presidente X AGLIETTA Paola, Comune di Biella X BERARDI Simone, Comune di Varallo X DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola X GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola X MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta X LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte X MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità X religiosa - Crea MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta X NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa X ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa X STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte dimesso TEMPORELLI Giuliano , Autorità religiosa - Varallo X TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga di X Crea SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa X Assiste alla seduta Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. -

Curriculum Vitae Martina Gizzi

Curriculum Vitae Martina Gizzi Personal Information First name/Surname: Martina Gizzi Address: Via del Temo 12/3, 10020 Cambiano (Turin – Italy) Telephone/Mobile: 0119442167 - 3493420512 E•mail: [email protected]; [email protected] Date of birth: Turin, 01/11/1993 Nationality: Italian Current Position Ph.D. STUDENT Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering (DIATI) Politecnico di Torino, Torino, Italy Education and Training • Date November 1st, 2018 - present • Name and type of organization Politecnico di Torino, 24 Corso Duca degli Abruzzi, 10129 Turin (Italy) providing education and training Ph.D. IN URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT PhD programme jointly activated by Politecnico di Torino and Università degli Studi di Torino • Date October 15th, 2015 • April 13th, 2018 • Name and type of organization MASTER’S DEGREE IN APPLIED GEOLOGICAL SCIENCE (LM 74) providing education and training The University of Turin, Department of Earth Sciences. 35 Valperga Caluso st. 10125 Turin (Italy) Master's degree thesis in Hydrogeology and Quaternary Geology: "Geological and hydrogeological characterization of springs in a DGPV context (Rodoretto Valley, Western Alps)" • Date September 30th, 2012 • October 15th, 2015 • Name and type of organization FIRST CYCLE DEGREE IN GEOLOGICAL SCIENCE (L 34) providing education and training The University of Turin, Department of Earth Sciences. 35 Valperga Caluso st. 10125 Turin (Italy) Thesis in Quaternary Geology: "Geological and mineralogical characterization of fluvial silty-clay -

Progetto Territoriale Sistema Bibliotecario Di Ivrea E Canavese (To)

Progetto territoriale Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese (To) Referente del progetto : Gabriella Ronchetti – Viviana D’Onofrio Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502 [email protected] Comune coordinatore : Ivrea (To) Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA Tel. 0125/410309 Fax 0125/45472 Indirizzo e-mail [email protected] Comuni coinvolti: 56 Comuni con le relative biblioteche civiche: Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, Rondissone, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia Anno 2018 Un primo sguardo ai nostri volontari Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 142 I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL? Sì No X Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 7 esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale: Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno del progetto. I volontari che non si occupano esclusivamente di NpL si occupano dell’apertura delle biblioteche durante le letture ad alta voce organizzate a cura del Sistema bibliotecario; talvolta sono i volontari stessi a svolgere le mansioni di lettori per i bambini e le loro famiglie o per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. -

Ivrea and the Moraine Amphitheatre Visitami CONTENTS

VisitAMI VisitAMIIvrea and the Moraine Amphitheatre VisitAMI CONTENTS 1. Moraine Amphitheatre of Ivrea - AMI 7 Great care and attention have been put into preparing this guide to ensure its reliability and the accuracy of the information. However, Turismo Torino e Provincia would urge you to always check on timetables, prices, 2. Ivrea 8 addresses and accessibility of the sites, products and services mentioned. 3. MaAM 14 4. Things to see at AMI 18 5. Via Francigena Morenico-Canavesana 40 6. Nature in AMI 42 7. Flavours and fragrances 50 8. Events 52 Project: City of Ivrea. Creativity and design: Turismo Torino e Provincia. Thanks for their help: Ines Bisi, Brunella Bovo, Giuliano Canavese, Alessandro Chiesi, Cristiana Ferraro, Gabriella Gianotti, Laura Lancerotto, Mariangela Michieletto, Sara Rizzi, Francesca Tapparo, Norma Torrisi, Fabrizio Zanotti. Sent to press: 2016. This guide is the outcome of the work begun in 2013, VisitAMIcommissioned by the City of Ivrea, in which institutes and associations worked jointly as part of the ongoing project for promoting the Moraine Amphitheatre of Ivrea-AMI (Anfiteatro Morenico di Ivrea). The AMI is described page after page, making the guide a useful way for visitors to discover the many artistic resources and all the natural scenery made even more attractive when combined with the many outdoor activities available. And then there are details about the extensive offer of wine and food and the many events that, during the year, are able to offer a unique, delightful experience. AMI is all this and much more, whose hidden nooks and marvels can be discovered by tourists in the many routes proposed. -

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae INFORMAZIONI PERSONALI Marta Barbara Santolin Nata a Torino, 04/12/1970 Via Carducci, 1 10040 Druento (TO) M: 335 5910965 E: [email protected] EPERIENZE LAVORATIVE In corso –Crea.re Group Srl incarico professionale per attività di indagine storico-tecniche e redazione linee guida per rifunzionalizzazione e restauro di Villa Massara in Alassio (progetto di Pietro Fenoglio e Guido Gussoni), progetto e nullaosta Soprintendenza di competenza. In corso dal 2018 Planet Idea Torino - PM Innovation & Cultural Heritage consulente su temi culturali legati alle Smart City e all’innovazione sociale. Progetto in corso: Sviluppo organizzativo e management per realizzazione spazio Planet Smart City Digital library, meeting room con Simmetrico Srl, Milano. In corso Incarico professionale , consulenza per Gruppo Building progetto di restauro e valorizzazione delle aree archeologiche all’interno del cortile dell’ Ex Convento Agostiniano, Torino, Via delle Orfane 20, coordinamento Soprintendenza archeologica, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino. In corso dal 2017 Centro Conservazione e Restauro - La Venaria Reale, Soprintendenza archeologica, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, FOAT, Insediamenti Universitari del Canavese, referenza scientifica per workshop formativi architetti conservatori sul tema del restauro del moderno su architetture Olivettiane presenti ad Ivrea. 2018 Centro Conservazione e Restauro - La Venaria Reale, incarico per censimento emergenze Ecclesiastiche della Diocesi di Torino su piattaforma unificata nazionale. 2018 Fondazione per l’Architettura, referenza scientifica di seminari formativi finalizzati all’aggiornamento professionale . 2016 Fondazione Fitzcarraldo, incarico di consulenza e redazione studio di fattibilità della Rocca di Spoleto per individuazione di una cornice strategica per gli interventi in corso e futuri. -

Anno Scolastico 2018-19 PIEMONTE AMBITO 0008

Anno Scolastico 2018-19 PIEMONTE AMBITO 0008 - TO08 Elenco Scuole I Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto TOIC8AC00D I.C. RIVAROLO C.SE TOMM8AC01E I.C. NORMALE VIA LE MAIRE RIVAROLO TOMM8AC02G I.C. VIA VILLAFRANCA BOSCONERO RIVAROLO - GOZZANO 20 CANAVESE RIVAROLO - BOSCONERO TOIC865006 I.C. FAVRIA TOMM865017 I.C. FAVRIA VIDARI NORMALE PIAZZA REPUBBLICA 6 FAVRIA TOIC8BS008 I.C. CASTELLAMONTE TOMM8BS019 I.C. NORMALE VIA TRABUCCO, 15 CASTELLAMO TOMM8BS02A IC PIAZZA MARTIRI AGLIE' CASTELLAMONTE - NTE CASTELLAMONTE-AGLIE- LIBERTA' 1 CRESTO OLIVETTI TOIC8BT004 I.C. SAN GIORGIO TOMM8BT015 I.C. SAN NORMALE VIA GIULIO SAN GIORGIO TOMM8BT026 I.C. SAN GIORGIO - SAN VIA IV NOVEMBRE, 2 SAN GIUSTO CANAVESE GIORGIO - BOTTA 28 CANAVESE GIUSTO CANAVESE TOMM14700E CUORGNE' - CENA TOMM14700E CUORGNE' - CENA NORMALE VIA XXIV MAGGIO CUORGNE' TOMM14701G VALPERGA - A. ARNULFI PIAZZA F. PASTORE VALPERGA 21 6 TOIC84800C I.C. FORNO CANAVESE TOMM84801D I.C. FORNO NORMALE VIA ALDO MORO 9 FORNO CANAVESE - S.PERTINI CANAVESE TOIC8BU00X I.C. CALUSO TOMM8BU011 I.C. CALUSO - GOZZANO NORMALE VIA UNITA' D'ITALIA 7 CALUSO TOIC814009 I.C. PONT CANAVESE TOMM81402B I.C. PONT NORMALE VIA ROMA N. 11 PONT-CANAV TOMM81401A I.C. PONT VIA TORINO N. 31 LOCANA CANAVESE - MARTINETTI ESE CANAVESE - LOCANA TOIC80600A I.C. VISTRORIO TOMM80601B I.C. VISTRORIO - VICO NORMALE REGIONE LIME VICO CANAVESE CANAVESE TOIC89300A I.C. -

Orario 143 Cuorgnè

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA 004 orario in vigore dal 15 settembre 2014 5202 5212 5214 5220B 5220C 5220D 5220F 5220 5222 5228 5228F 5236 ANDATA FER5-A SCOL FER6 SCOLG5 SCOLG5 SCOL SCOLG5 FER6 SCOL FER6 FEST-N FER6 ( 1 ) VALPERGA 06:55 CUORGNE' 05:00 06:30 06:40 07:00 07:00 06:57 07:00 07:50 09:03 10:02 11:00 SPINETO 05:08 06:38 06:48 - - 07:05 07:08 - 09:13 10:10 11:08 CASTELLAMONTE 05:13 06:45 06:55 07:10 07:10 07:10 07:12 07:15 08:00 09:20 10:17 11:15 BETTOLINO 05:18 06:50 07:01 - 07:18 07:18 07:18 07:21 09:26 10:23 11:21 PRAMONICO 05:20 06:52 07:03 - 07:20 07:20 07:20 07:23 09:28 10:25 11:23 BARACCONE 05:23 06:55 07:07 - - 07:24 07:24 07:27 09:32 10:29 11:27 QUAGLIUZZO 05:24 06:57 07:09 - - 07:26 07:26 07:29 09:34 10:31 11:29 PARELLA 05:26 06:59 07:11 - - 07:28 07:28 07:31 09:36 10:33 11:31 COLLERETTO G. 05:28 07:01 07:13 - - 07:30 07:30 07:33 09:38 10:35 11:33 LORANZE' (Campana) 05:29 07:03 07:15 - - 07:32 07:32 07:38 09:40 10:37 11:35 SAMONE 05:32 07:06 07:18 - - 07:35 07:35 07:41 09:43 10:40 11:38 IVREA Stazione F.S. -

Exhibitions Food&Wine

APRIL 2016 TORINO METROPOLI 18/09/2015 - 26/09/2016 NOT TO BE MISSED EXHIBITIONS IN THE GREAT MUSEUMS 18/09/2015-22/05/2016 Torino and the Great War - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 At the crime scene. The image’s 05/03 - 04/09 evidence from the Shroud to the drones - Camera Centro Italiano per THE NILE AT POMPEI. la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. The cinema in the Cuban VISIONS OF EGYPT IN THE ROMAN WORLD graphic - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Sprites, cupids, The exhibition focuses on the meeting of two cultures, Egyptian genies and cherubs. Allegories and decoration of putti from the and Roman-Hellenistic, starting from Alexandria through to the Baroque to Neoclassic - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; Pompei’s homes and places of worship. 27/02-10/04 Olympic Museum. The passion relives; 18/03-05/06 Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 Simply. Rural family; 15/04-11/09 A prince on the cover. Lous Amadeus T. (+39) 011.4406903 - www.museoegizio.it of Savoy, Duke of Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 07/03- 10/04 Aesop, Phaedrus & C. The classic fairy tales among art and 11/03 - 04/07 children’s books - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; FROM POUSSIN TO THE IMPRESSIONISTS. 09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione THREE CENTURIES OF FRENCH Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Photographs and paintings 1920- 1960; 10/03-26/06 Renato Birolli. -

Regione Piemonte

Regione Piemonte - Uffici postali abilitati Invio delle istanze di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri relativamente al lavoro subordinato, domestico, stagionale Provincia Comune Località Denominazione Indirizzo ufficio postale ALESSANDRIA ACQUI TERME ACQUI TERME ACQUI TERME VIA E. TRUCCO, 27 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CENTRO PIAZZA LIBERTA', 23/24 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 5 VIA TESTORE, 28/30/32 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 6 PIAZZA PEROSI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 3 VIA CAVOUR, 55 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CURIEL PIAZZA CURIEL, 8 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 4 PIAZZA CERIANA, 6/A ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 7 VIA GALVANI, 18/B ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 9 PIAZZA TORRIANI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA SAN GIULIANO VECCHIO SAN GIULIANO VECCHIO PIAZZA C. BATTISTI, 5 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALLE SAN BARTOLOMEO VALLE SAN BARTOLOMEO VIA DAZIO, 2 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALMADONNA VALMADONNA VIA COMUNALE, 68 ALESSANDRIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA VIA LIBARNA, 201 ALESSANDRIA BASALUZZO BASALUZZO BASALUZZO VIA STAZIONE, S.N. ALESSANDRIA BERGAMASCO BERGAMASCO BERGAMASCO VIA F. CAVALLOTTI, 1 ALESSANDRIA BORGHETTO DI BORGHETTO BORBERA BORGHETTO BORBERA VIA ROMA, 63 BORBERA ALESSANDRIA BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO PIAZZA BOGGIANI, 21 ALESSANDRIA BOSIO BOSIO BOSIO VIA UMBERTO I, 43 ALESSANDRIA CANTALUPO LIGURE CANTALUPO LIGURE CANTALUPO -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto,