Crado C. Merlo I

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elenco Accessi in in Proprietà Private ANDEZENO

RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI E SERVIZI DI IGIENE URBANA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ALLEGATO 12 - Elenco accessi in in proprietà private ANDEZENO ANDEZENO VIALE REGINA ELENA 65 UTENZE NON DOMESTICHE ANDEZENO CORSO VITTORIO EMANUELE 121 SALA DANZE BALDISSERO BALDISSERO STRADA BELLAVISTA 9 -11 - 16 BALDISSERO VIA SUPERGA 47 BALDISSERO VIA CHIERI 91 BALDISSERO VIA CHIERI 36 BALDISSERO VIA CHIERI 66 BALDISSERO VIA CHIERI 19 BALDISSERO VIA CHIERI 34 BALDISSERO VIA CHIERI 37 BALDISSERO VIA ROMA 32 BALDISSERO VIA ROMA 34 BALDISSERO VIA CORDOVA 34 BALDISSERO VIA PAVAROLO 9 BALDISSERO VIA TORINO 35 BALDISSERO VIA TORINO 4 BALDISSERO VIA TORINO 7 BALDISSERO VIA TORINO 9 BALDISSERO VIA TORINO 11 BALDISSERO STRADA VIALE 11 BALDISSERO STRADA VIALE 3 BALDISSERO STRADA VIALE 5 BALDISSERO STRADA VIALE 6 BALDISSERO STRADA VIALE 8 BALDISSERO STRADA TETTI RONCHI UTENZE NON DOMESTICHE BALDISSERO VIA CHIERI 70/5 DITTA PRIVATA BALDISSERO VIA CHIERI 85/1 DITTA PRIVATA BALDISSERO VIA CHIERI 85/3 DITTA PRIVATA CARMAGNOLA CARMAGNOLA VICOLO ABRATE TUTTA CARMAGNOLA VIA ALBA PALAZZI NUOVI CARMAGNOLA VIA ALBERTI 19/C CARMAGNOLA VICOLO ANGONOA TUTTA CARMAGNOLA VICOLO ANGONOVA 5 - 6 - 7 - 8 CARMAGNOLA VIA ARBIA CASCINA ELVA CASCINA CARMAGNOLA VIA BARAVALLE TUTTA CARMAGNOLA VIA BELLINO 16 - 18- 20- 22 CARMAGNOLA VIA BELLINO 35 CARMAGNOLA VIA BIBIANA TUTTA CARMAGNOLA VIA BOCCACCIO TUTTA CARMAGNOLA VIA BORGHETTO 15/A - 15/C CARMAGNOLA VIA BOSIO CARMAGNOLA VIA BRAIDA 2/A - 2/B CARMAGNOLA VICOLO BRICCO TUTTA CARMAGNOLA VIA BRICHERASIO 2 - 4 CARMAGNOLA VICOLO BURIASCO -

Deliberazione Della Giunta Regionale 25 Maggio 2018, N. 26-6913

REGIONE PIEMONTE BU24 14/06/2018 Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 26-6913 Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO4 per la Medicina generale e per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca, rispettivamente, del Medico di Medicina generale e del Pediatra di libera Scelta. A relazione dell'Assessore Saitta: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; visto l’art. 32, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ASL TO4 è articolata in 5 Distretti qui di seguito elencati: • Distretto di Cirie’ e Lanzo Torinese; • Distretto di Chivasso e San Mauro Torinese; • Distretto di Settimo Torinese; • Distretto di Ivrea; • Distretto di Courgnè dato atto che i sei attuali ambiti territoriali per l’assistenza primaria, afferenti il Distretto di Cirie’- Lanzo Torinese, ricomprendono i Comuni qui di seguito elencati: • Lanzo Torinese, Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù. -

Comune Di Caselle Torinese Bando Di Concorso

COMUNE DI CASELLE TORINESE BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA. (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.) E’ indetto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima. Requisiti per partecipare al bando (da possedere alla data del 08/06/2021) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù o essere iscritti all’AIRE dei Comuni sopracitati. -

Ordine Arrivo Coassolo 2017

STRACOASSOLO QUINTA EDIZIONE COASSOLO TORINESE - VENERDI' 4 AGOSTO 2017 LISTA ISCRITTI N° COGNOME E NOME SEX ANNO PAESE o GRUPPO 1 BAUCHIERO LUCA M 1973 TORINO 2 COSTAMAGNA CLAUDIO M 1965 CASELLE 3 COLOMBATTO LAURA F 1964 CASELLE 4 SILVESTRO PAOLA F 1968 SAN CARLO CANAVESE 5 TOSATTO ANTONIO M 1965 SAN CARLO CANAVESE 6 AIRAUDI ANDREA M 2001 COASSOLO TORINESE 7 VIGNOGNA ANGIOLINO M 1955 CANTOIRA 8 RAGUSA ANTONIO * M 1952 TORINO 9 VIGNA MEDICH LUCIANO M 1976 COASSOLO TORINESE 10 CHIABODO DANIEL G 2010 COASSOLO TORINESE 11 CHIABODO LORIS G 2013 COASSOLO TORINESE 12 PEIRANI ANNA F 1959 BEINASCO 13 BERNOCCO ILARIA G 2007 TORINO 14 BERNOCCO MATTEO G 2004 TORINO 15 GARZINO ELISA F 1987 CIRIE' 16 GARZINO ROBERTO M 1979 CIRIE' 17 CHIARA GIANPIERO M 1980 VAUDA 18 MOSCA PIETRO M 1981 LANZO TORINESE 19 NEGRI GIOVANNI * M 1990 LANZO TORINESE 20 TRUFFA LIVIO M 1962 CASTELLAMONTE 21 DEL MONACO RAFFAELE G 2009 COASSOLO TORINESE 22 DEL MONACO DANIELE M 1959 COASSOLO TORINESE 23 PORCU GIUSEPPINA F 1968 COASSOLO TORINESE 24 VOTA BRUNO M 1939 COASSOLO TORINESE 25 VALLINO DANIELE M 1971 SAN GIORGIO CANAVESE 26 MIRONI MARCO M 1999 CALUSO 27 VINARDI GIORGIO M 1998 COASSOLO TORINESE 28 CARMAGNOLA FEDERICO M 1993 CIRIE' 29 SIDOTI ROSINA F 1957 CIRIE' 30 DEGIORGIS BARBARA F 1970 CIRIE' 31 MARENGO TIZIANA F 1973 COASSOLO TORINESE 32 VIGNA LOBBIA LUCA G 2006 COASSOLO TORINESE 33 STORNELLO DENIS M 1982 GRUGLIASCO 34 CARONE ISIDORO G 2006 COASSOLO TORINESE 35 MANCIN FABIO M 1972 VOLPIANO 36 PARO BARBARA F 1972 COASSOLO TORINESE 37 GALLON DANIELE * M 1981 NOLE 38 CHIELLINO -

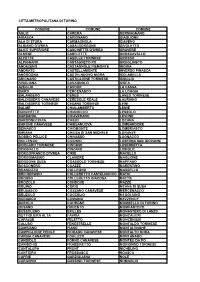

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Curriculum Aggiornato Al 05.10.2016

CURRICULUM VITAE Arnaldo Bernardo INFORMAZIONI PERSONALI Nome Arnaldo Cognome Bernardo Data di nascita 18 novembre 1953 Indirizzo Via Giovanni Martina, n. 25 scala B – 10156 TORINO Telefono 011 9434204 (Comune di Andezeno) cellulare 331 9084790 Fax 011 94 34674 (Comune di Andezeno) E-mail [email protected] [email protected] Nazionalità Italiana ESPERIENZA LAVORATIVA Nome e indirizzo del datore di • durante gli studi universitari incarichi di insegnante lavoro supplente negli istituti tecnici commerciali e professionali in materie giuridiche, economiche, geografia politica e Tipo di azienda o settore economica, cultura generale. • dal 03 agosto 1981 ad oggi presta attività lavorativa di Tipo di impiego Segretario comunale - Albo Segretari numero 1300 • dal 03.08.1981 al 14.09.1986 in servizio presso il Comune Principali mansioni e di Maglione (TO) responsabilità • dal 15.09.1986 al 27.09.1989 in servizio presso il Comune di Rondissione (TO) • dal 18.01.1988 al 08.10.1988 incarico a tempo pieno presso il Comune di Druento (TO) • dal 16.01.1989 al 27.09.1989 incarico a tempo pieno presso il Comune di Pavone Canavese (TO) con incarico anche di segretario del Consorzio Intercomunale Antigrandine di Loranzè (TO) • dal 28.09.1989 vincitore concorso classe III Segreteria Consorziata Sandigliano-Borriana (VC) • dal 30.11.1989 al 31.01.1992 in servizio presso il Comune di Villafranca Piemonte (TO) • dal 01.02.1992 al 30.11.1994 in servizio presso il Comune di Airasca (TO) • nel periodo dal 02.01.1990 al 27.12.1994 ha svolto incarico di supplenza presso le segreterie generali di San Mauro Torinese, Piossasco, Chivasso • dal 01.12.1994 al 29.10.2007 in servizio presso il Comune di Rosta (TO) e dal 01.07.1998 al 29.10.2007 in segreteria convenzionata Comuni di Rosta e Reano (TO). -

Ordine Arrivo Coassolo 2014

STRACOASSOLO SECONDA EDIZIONE COASSOLO TORINESE - VENERDI' 8 AGOSTO 2014 LISTA ISCRITTI N° COGNOME E NOME SEX ANNO PAESE 1 ROSSI MARIO M 1945 CIRIE' 2 TROIA GIUSEPPE M 1960 FAVRIA 3 TITONE SALVATORE M 1961 TORINO 4 VISCONTI NATALINO M 1942 TORINO 5 MEMEO DAVIDE M 1999 COASSOLO TORINESE 6 GARZINO ELISA F 1987 CIRIE' 7 GARZINO ROBERTO M 1979 CIRIE' 8 CHIARA GIANPIERO M 1980 VAUDA 9 PERINO LUCA M 1988 FRONT 10 PERINO LUIGI M 1951 FRONT 11 PERINO ANDREA M 1965 FRONT 12 BERARDO ALDO M 1949 AGLIE' 13 BAIRO MASSIMO M 1969 SAN CARLO CANAVESE 14 SAVANT SARA F 1992 COASSOLO TORINESE 15 MAURICE ISMAEL M 1984 GINEVRA 16 SFERLAZZA EMANUEL M 1988 COASSOLO TORINESE 17 GRIGLIONE ANDREA M 1989 LANZO TORINESE 18 VIGNA FLAVIO M 1991 COASSOLO TORINESE 19 BERTINELLI MASSIMO M 1973 COASSOLO TORINESE 20 RAGUSA ANTONIO M 1952 TORINO 21 LANZONE ELIO M 1960 RIVARA 22 RE FIORENTIN FERNANDO M 1975 FRONT 23 ORSI LUCA M 1978 SANTENA 24 FARAONE FABIO M 1975 CANTOIRA 25 MARENGO TIZIANA F 1973 COASSOLO TORINESE 26 VIGNA LOBBIA SARA M 2000 COASSOLO TORINESE 27 VIGNA LOBBIA ALEX G 2002 COASSOLO TORINESE 28 CROSETTO DARIO M 1995 COASSOLO TORINESE 29 BARUTELLO EZIO G 2002 COASSOLO TORINESE 30 CARDONE DEBORA F 1975 COASSOLO TORINESE 31 ROLFO MATTEO G 2006 COASSOLO TORINESE 32 ROLFO ANDREA G 2004 COASSOLO TORINESE 33 CUBITTO LUISA F 1959 BALANGERO 34 RE NADIA F 1975 VARISELLA 35 PERAUDO CESARE M 1976 CIRIE' 36 MORONI ROSANNA F 1951 USSEGLIO 37 CASTAGNO EZIO M 1974 PIANEZZA 38 BIOLETTI MIRELLA F 1966 VARISELLA 39 BARRA DARIO M 1980 GERMAGNANO 40 ANTONIETTI GABRIELE M 1976 CAFASSE -

Paniere Dei Prodotti Tipici Della Provincia Di Torino

T y p i c a l P r o d u c t s I P r o d o t t i 3 1 0 2 - 2 2 0 1 1 0 2 2 - 2013 I Ristoranti e i Negozi Restaurants and Shops I.P. 20 . Plaisentif 21 . Saras del Fen 21 . Toma ‘d Trausela 22 . Toma di Lanzo Salumi - Carne / Salami - Meat : 22 . Mustardela 23 . Salame di Giora di Carmagnola 23 . Salame di Turgia 24 . Salampatata del Canavese Pesce / Fish : 24 . Tinca Gobba Dorata del Pianalto Il territorio che comprende i 315 The territory that includes the 315 di Poirino / Golden humpbacked Comuni della Provincia di Torino municipalities that make up the Province Tench of Poirino Plain Indice / Index è una composizione ideale che unisce of Turin is a perfect mosaic rich in natural Prodotti da forno / Bakery products: bellezze naturali, tradizioni millenarie, beauty, thousand year-old traditions, Pagina / Page 25 . Antichi Mais Piemontesi / Corn cultivation luoghi di interesse storico e places of historical and architectural 03 . Presentazione / Introduction 25 . Grissino Rubatà del Chierese / architettonico, ma anche un ampio interest and a wide range of traditional 04 . Il Territorio della Provincia di Torino e Rubatà long bread stick of Chieri area e variegato patrimonio di tipicità local foods and gastronomic excellences. il Paniere dei Prodotti Tipici / The territory 26 . Grissino stirato Torinese / agro-alimentari e di eccellenze del To create an ever-more tourist-friendly of the Province of Turin and the “Basket” Turin flattened bread-stick gusto. La Provincia di Torino, per far environment in its art towns and of typical products 26 . -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Allegato 4 Accordo Con Firme

Comune di riferimento DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE RELATIVA ALL’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DI “COLLINAPO MAN AND BIOSPHERE RESERVE” PREMESSO CHE E’ sempre più urgente lavorare sull’integrazione tra tutela delle risorse naturali e sviluppo socio- economico di un territorio, nella convinzione che solo così si possano perseguire gli obiettivi di sostenibilità; Il Programma MAB è un riconoscimento internazionale avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca; Il provvedimento istitutivo delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese è la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; il Parco attribuisce alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale un valore strategico allo sviluppo e alla qualificazione del proprio territorio; il Parco è interessato a supportare attività di ricerca finalizzate alla individuazione di modelli gestionali e di governance per il territorio protetto e per i territori di CollinaPo e ha individuato tra i suoi obiettivi strategici quello di candidarsi a Riserva MAB – Man and Biosphere - dell’UNESCO; il marchio CollinaPo registrato come marchio collettivo nel 2012 costituisce il primo step per la messa in atto di un nuovo modello territoriale; Il processo di candidatura a Riserva MAB rappresenta una delle azioni strategiche avviate dall’ente Parco al fine di migliorare il modello gestionale -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21

Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

D.T3.1.3. Fua-Level Self- Assessments on Background Conditions Related To

D.T3.1.3. FUA-LEVEL SELF- ASSESSMENTS ON BACKGROUND CONDITIONS RELATED TO CIRCULAR WATER USE Version 1 Turin FUA 02/2020 Sommario A.CLIMATE,ENVIRONMENT AND POPULATION ............................................... 3 A1) POPULATION ........................................................................................ 3 A2) CLIMATE ............................................................................................. 4 A3) SEALING SOIL ...................................................................................... 6 A4) GREEN SPACES IN URBANIZED AREAS ...................................................... 9 B. WATER RESOURCES ............................................................................ 11 B1) ANNUAL PRECIPITATION ...................................................................... 11 B2) RIVER, CHANNELS AND LAKES ............................................................... 13 B3) GROUND WATER .................................................................................. 15 C. INFRASTRUCTURES ............................................................................. 17 C1) WATER DISTRIBUTION SYSTEM - POPULATION WITH ACCESS TO FRESH WATER .................................................................................................... 17 C2) WATER DISTRIBUTION SYSTEM LOSS ..................................................... 18 C3) DUAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM ..................................................... 18 C4) FIRST FLUSH RAINWATER COLLECTION ................................................