L'ancienne Structure Agraire De Faoug Au Xviie Siècle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Broye À Vélo Veloland Broye 5 44

La Broye à vélo Veloland Broye 5 44 Boucle 5 Avenches tel â euch N e Lac d Boucle 4 44 Payerne 5 Boucle 3 44 Estavayer-le-Lac 63 Boucle 2 Moudon 63 44 Bâle e Zurich roy Bienne La B Lucerne Neuchâtel Berne Yverdon Avenches 1 0 les-Bains Payerne Boucle 1 9 Thoune 8 Lausanne 3 Oron 6 6 6 Sion 2 Genève Lugano 0 c Martigny i h p a r g O 2 H Boucle 1 Oron Moudon - Bressonnaz - Vulliens Ferlens - Servion - Vuibroye Châtillens - Oron-la-Ville Oron-le-Châtel - Chapelle Promasens - Rue - Ecublens Villangeaux - Vulliens Bressonnaz - Moudon 1000 800 600 400 m 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 km Boucle 1 Oron Curiosités - Sehenwürdigkeiten Zoo et Tropiquarium 1077 Servion Adultes: CHF 17.- Enfants: CHF 9.- Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Tél. 021 903 16 71/021 903 52 28 Fax 021 903 16 72 /021 903 52 29 www.zoo-servion www.tropiquarium.ch [email protected] Le menhir du "Dos à l'Ane" Aux limites communales d'Essertes et Auborange Le plus grand menhir de Suisse visible toute l'année Tél. 021 907 63 32 Fax 021 907 63 40 www.region-oron.ch [email protected] ème Château d'Oron - Forteresse du 12 siècle 1608 Oron-le-Châtel Ouvert d'avril à septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Groupes de 20 personnes ouvert toute l'année sur rendez-vous. Tél. 021 907 90 51 Fax 021 907 90 65 www.swisscastles.ch [email protected] Hébergement - Unterkünfte (boucle 2 Moudon) Chambre d’hôte Catégorie*** Y. -

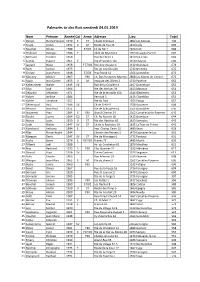

Palmarès Tir Des Rois Vendredi 04.01.2019

Palmarès tir des Rois vendredi 04.01.2019 Nom Prénom Année Cat Arme Adresse Lieu Total 1 Perren Pierre-François 1970 E ST Chalet Grimaud 1862 Les Mosses 749 2 Trueb Armin 1952 V M Route de Yau 15 1470 Lully 696 3 Beuchat Olivier 1988 57/02 Ch du Bez 1 2824 Vich 688 4 Piollonel Georges 1988 E Allée de Reynold 4 1763 Granges-Paccot 685 5 Bertrand Frederic 1058 Rue de l'Arno 1 1450 Ste-Croix 682 6 Suchet Hubert 1961 E Rte d'Yverdon 426 1468 Cheyres 680 7 Jaccard Blaise 1958 F 57/03 Rue des Oiseaux 6 1422 Grandson 678 8 Rolle Samuel 1975 Rte de Grenilles 80 1726 Grenilles 676 9 Christe Jean-Pierre 1948 57/03 Praz Riond 12 1564 Domdidier 673 10 Monney Michel 1967 F90 Ch. Des Fontaines Murées 121808 Les Monts-de-Corsier 672 11 Rapin Jean-Daniel 1953 V M Impasse des Dîmes 2 1530 Payerne 662 12 Kaltenrieder Walter 1945 SV Rue de la Gravière 4 1407 Donneloye 655 13 Silva José 1964 Rte des Mosses 39 1613 Maracon 654 14 Déjardin Sébastien 1971 Rte de la Muraille 15A 1544 Gletterens 653 15 Holzer Jérôme 1984 Perroud 3 1436 Chamblon 653 16 Kohler Annelyse 1957 Rte du Port 1595 Faoug 652 17 Dénervaud Paul 1946 SV Ch de Crête 5 1528 Surpierre 648 18 Périsset Jean-Paul 1951 Rte de la Bruyère 62 1564 Domdidier 646 19 Jaquemet Yves 1984 E F90 Grand Chemin 24 1562 Corcelles-près-Payerne 645 20 Roulet Corine 1964 ED 57 Ch. -

Prehistoric Pile Dwellings Around the Alps

Prehistoric Pile Dwellings around the Alps World Heritage nomination Switzerland, Austria, France, Germany, Italy, Slovenia Executive Summary Volume I 2 – Executive Summary Volume I Executive Summary Countries Switzerland (CH) Austria (AT) France (FR) Germany (DE) Italy (IT) Slovenia (SI) State, Province or Region Switzerland Cantons of Aargau (AG), Berne (BE), Fribourg (FR), Geneva (GE), Lucerne (LU), NeucHâtel (NE), Nidwalden (NW), ScHaffHausen (SH), ScHwyz (SZ), SolotHurn (SO), St. Gall (SG), THurgau (TG), Vaud (VD), Zug (ZG), Zurich (ZH). Austria — Federal state of CarintHia (Kärnten, KT): administrative district (Verwaltungsbezirk) of Klagenfurt-Land; — Federal state of Upper Austria (OberösterreicH, OÖ): administrative district (Verwaltungsbezirk) of Vöcklabruck. France — Region of RHône-Alpes: Départements of Savoie (73), Haute-Savoie (74); — Region of Franche-Comté: Département of Jura (39). Germany — Federal state of Baden-Württemberg (BW): administrative districts (Landkreise) of Alb-Donau-Kreis (UL), BiberacH (BC), Bodenseekreis (FN), Konstanz (KN), Ravensburg (RV); — Free State of Bavaria (BY): administrative districts (Landkreise) of Landsberg am Lech (LL); Starnberg (STA). 3 Volume I Italy — Region of Friuli Venezia Giulia (FV): Province of Pordenone (PN); — Region of Lombardy (LM): Provinces of Varese (VA), Brescia (BS), Mantua (MN), Cremona (CR); — Region of Piedmont (PM): Provinces of Biella (BI), Torino (TO); — Trentino-South Tyrol / Autonomous Province of Trento (TN); — Region of Veneto (VN): Provinces of Verona (VR), Padua (PD). Slovenia Municipality of Ig Name of Property PreHistoric Pile Dwellings around the Alps Sites palafittiques préHistoriques autour des Alpes Geographical coordinates to the nearest second The geograpHical coordinates to the nearest second are sHown in ÿ Figs. 0.1–0.6 . Switzerland Component Municipality Place name Coordinates of Centre Points UTM Comp. -

Journal Communal Décembre 2017 N° 4

Journal communal Décembre 2017 N° 4 Table des matières Le clin d'œil du Syndic pages 3-4 Manifestations locales page 5 Sociétés diverses de la Commune admin. de Lucens page 6 Coup de balai 2018 page 7 Un train toutes les 30 minutes en semaine dans la Broye pages 8-9 Le CarPostal prend le relai page 10 Je suis responsable de mon animal de compagnie ! page 11 Noël est passé, que faire de mon sapin ? page 11 Cartes CFF – nouveaux tarifs page 12 Nouvelle consultation sociale page 13 Déchetteries page 14 Utile page 15 2 Patrick Gavillet, Syndic "Le clin d'œil du Syndic" Une possibilité de mobilité toutes les trente minutes On y est, on l'a obtenue ! Elle est en place ! Après des années d'effort, de demandes répétées, de discussions et de séances, la population de Lucens et des environs a réussi à obtenir une cadence des trains à la demi-heure. Le vendredi 1er décembre 2017, deux Conseillers d'Etat (VD et FR), les représentants des CFF, la Municipalité presque au complet, ainsi que de très nombreux invités ont pris note du nouvel horaire des CFF qui est entré en vigueur le 11 décembre 2017. Ce nouvel horaire permettra aux habitants de Lucens et des environs de prendre le train toutes les demi-heures dans des wagons confortables, pour se déplacer en direction des grands centres. Cette mobilité plus attrayante offre une véritable alternative à la voiture et permettra, peut-être, de limiter les célèbres bouchons de l'entrée Nord de Lausanne. Le nouvel horaire est en place, les travaux de rénovation de la gare de Lucens sont à bout touchant ! Les quais allongés et mis à hauteur des wagons facilitent l'accès au train. -

Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water a Lausanne UIA 2023 Architecture and Water

Lausanne 2023 Architecture and Water Lausanne UIA 2023 Lausanne U Architecture and Water A Lausanne UIA 2023 Architecture and Water Meeting between Lausanne, Geneva and Evian. Back to the source, designing the future. Together. 2 Lausanne UIA 2023 Contents 3 8. Other Requirements Passports & Visas 97 Health and security 97 Contents Letters of support 98 • Mayor of Lausanne, Grégoire Junod 99 • Municipal Cultural Council 100 • State Counselor, Pascal Broulis 101 • State Council 102 • Geneva State 103 • Federal Cultural Office 104 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 105 • Société des Ingénieurs et Architectes 106 • Fédération des Architectes Suisses 107 • Valais State 108 • Mayor of Evian, Marc Francina 109 1. Congress Theme Lausanne UIA 2023 4 • Mayor of Montreux, Laurent Wehrli 110 and Title Architecture and Water • CAUE Haute-Savoie 112 Local architectural Sightseeing 26 • General Navigation Company 113 Organization 28 • Swiss Tourism 114 Contact 29 • Swiss 116 • Fondation CUB 117 2. Congress City The Leman Region 30 • Swiss Engineering 118 Accessibility 42 Public Transportation 44 9. Budget Lausanne UIA 2023 Budget 120 General Navigation Company 46 UIA Financial Guarantee 122 Letters of Financial Guarantee 123 3. Congress Dates and Schedule 48 • City of Lausanne 123 4. Venues 50 • Vaud State 124 5. Accommodation 74 • Geneva State 125 6. Social Venues 78 • Federal Cultural Office 126 • Valais State 128 7. Architectural Tours Introduction 88 • City of Evian 129 White route: Alpine architecture 90 • City of Vevey 130 Green route: Unesco Heritage 92 • City of Montreux 131 Blue route: Housing Laboratory 94 • City of Nyon 132 4 Lausanne UIA 2023 Architecture and Water 5 Lausanne, birthplace of the UIA 1. -

Impôts Communaux 2017

En % imp. cant. Impôt Droits de mutation 1 base foncier Succ. et donations fond. et capital, foncier soc. 2017 bénéf., registre etc. fixe fortune, affecté s/immeubles ascendante descendante immatric. parents total ‐ cessions, jusqu'en en non étrangers spécial personnel compl. revenu, non directe directe collatérale cent ‐ Pour spécial Impôt Immeubles Constr. Impôt Ventes, Ligne Ligne Ligne Entre Impôt Chiens Adopté Valable Impôt 1 2 1+2 ‰ ‰ Fr. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Fr. DISTRICT D'AIGLE Aigle 2016 2021 67.5 67.5 1.20 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Bex 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.25 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Chessel 2016 2017 74.0 ‐ 74.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Corbeyrier 2016 2017 70.0 ‐ 70.0 1.50 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 1.‐p/Fr Gryon 2016 2017 75.0 ‐ 75.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 50 100 50 100.‐ Lavey‐Morcles 2016 2018 71.0 ‐ 71.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Leysin 2016 2017 78.0 ‐ 78.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Noville 2016 2017 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 ‐‐50 100 50 100.‐ Ollon 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.30 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessous 2016 2018 78.5 ‐ 78.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ Ormont‐Dessus 2016 2017 76.0 ‐ 76.0 1.50 0.50 ‐ 50 50 ‐ 100 100 50 100.‐ Rennaz 2016 2017 67.5 ‐ 67.5 1.00 0.50 ‐ 50 50 ‐ 50 100 50 100.‐ Roche 2016 2017 68.0 ‐ 68.0 1.00 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 125.‐ Villeneuve 2016 2017 69.0 ‐ 69.0 1.00 0.50 ‐ 50 100 50 100 100 50 115.‐ Yvorne 2016 2017 71.5 ‐ 71.5 1.50 0.50 ‐ 50 50 50 100 100 50 100.‐ DISTRICT DE LA BROYE‐VULLY Avenches 2016 2017 -

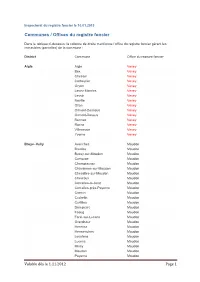

Liste Des Communes Avec Leur Ancien District

Inspectorat du registre foncier le 10.01.2013 Communes / Offices du registre foncier Dans le tableau ci-dessous, la colonne de droite mentionne l’office du registre foncier gérant les immeubles (parcelles) de la commune : District Commune Office du registre foncier Aigle Aigle Vevey Bex Vevey Chessel Vevey Corbeyrier Vevey Gryon Vevey Lavey-Morcles Vevey Leysin Vevey Noville Vevey Ollon Vevey Ormont-Dessous Vevey Ormont-Dessus Vevey Rennaz Vevey Roche Vevey Villeneuve Vevey Yvorne Vevey Broye–Vully Avenches Moudon Brenles Moudon Bussy-sur-Moudon Moudon Carrouge Moudon Champtauroz Moudon Chavannes-sur-Moudon Moudon Chesalles-sur-Moudon Moudon Chevroux Moudon Corcelles-le-Jorat Moudon Corcelles-près-Payerne Moudon Cremin Moudon Cudrefin Moudon Curtilles Moudon Dompierre Moudon Faoug Moudon Forel-sur-Lucens Moudon Grandcour Moudon Henniez Moudon Hermenches Moudon Lovatens Moudon Lucens Moudon Missy Moudon Moudon Moudon Payerne Moudon Valable dès le 1.11.2012 Page 1 Prévonloup Moudon Ropraz Moudon Rossenges Moudon Sarzens Moudon Syens Moudon Trey Moudon Treytorrens (Payerne) Moudon Valbroye Moudon Villars-le-Comte Moudon Villarzel Moudon Vucherens Moudon Vulliens Moudon Vully-les-Lacs Moudon Gros-de-Vaud Assens Yverdon Bercher Yverdon Bettens Yverdon Bioley-Orjulaz Yverdon Bottens Yverdon Boulens Yverdon Bournens Yverdon Boussens Yverdon Bretigny-sur-Morrens Yverdon Cugy Yverdon Daillens Yverdon Echallens Yverdon Essertines-sur-Yverdon Yverdon Etagnières Yverdon Fey Yverdon Froideville Yverdon Goumoëns Yverdon Jorat-Menthue Yverdon Lussery-Villars -

Inspecteurs Des Ruchers 2021

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires LISTE DES INSPECTEURS DES RUCHERS EN 2021 INSPECTEUR CANTONAL : CROZET Franck - Rue du Bourquin 30 - 1306 Daillens 021 862 90 78 079 815 71 20 [email protected] INSPECTEUR CANTONAL SUPPLEANT: 079 420 78 73 SCHMID Alain - Rue des Italiens 9B - 1308 La Chaux [email protected] AIGLE Responsable : GUILLET Frédéric - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 021 968 11 55 079 505 92 44 MAMIN Pierre-Alain - Route de Gryon 8 - 1880 Bex 024 463 29 27 079 290 07 08 GUILLET Gaël - Rue de Chotron 3 - 1845 Noville 079 359 35 51 ZUERCHER Albert - Grange du Bras 2 - 1845 Noville 021 960 21 86 079 270 06 30 [email protected] BROYE-VULLY Responsable : TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Avenches - Champtauroz - Chevroux - Corcelles près Payerne - Cudrefin - Curtilles - Dompierre - Faoug Grandcour - Henniez - Lovatens - Lucens - Missy - Payerne - Prevonloup -Trey - Treytorrens - Valbroye - Villars le Comte - Villarzel Vully les Lacs BROYE-SUD Responsable: PEGUIRON Steeve - Chemin du Clos-Derrey 16 - 1614 Granges (Veveyse) 079 905 64 01 [email protected] TENTHOREY Jean-Michel - Chemin de Cotey 5 - 1682 Dompierre 026 652 29 37 079 335 22 87 [email protected] Communes : Bussy sur Moudon - Chavannes sur Moudon - Corcelles le Jorat - Hermenches - Moudon - Ropraz - Rossenges Syens - Vucherens - Vulliens GROS-DE-VAUD Responsable : PERRIER Alain - Chemin de la Combaz 6 -

Plan De Zones Tarifaires

Plan de zones tarifaires Chemin de fer Ins Cudrefin Sugiez Montet Mur Champmartin 132 Bus Lac de Neuchâtel Montmagny Vallamand Chabrey Bellerive Neuchâtel Portalban Salavaux Morat/Murten/ St-Aubin NE Kerzers Delley Villars- Faoug Métro, funiculaire Fleurier– Montalchez Gletterens Lac le-Grand Couvet– Gorgier-Saint-Aubin Buttes Neuchâtel Provence 126 Gletterens 133 St.Aubin 130 Fresens Chevroux Avenches Villarepos Mutrux Vallon Frontière CH/F Vaumarcus Forel FR 127 Couvet Vernéaz Missy Donatyre 129 Grandcour La Côte-aux-Fées 125 Camp de Autavaux Mauborget Fontanezier Vaumarcus 134 Rueyres- 131 Domdidier les-Prés Oleyres La Vraconnaz Concise Estavayer-le-Lac Montbrelloz 121 Villars-Burquin Onnens Dompierre FR Bonvillars Corcelles- Sévaz Morens100 Fribourg/ Bullet Grandevent Freiburg 120 Les Rasses Novalles Fontaines près-Concise 106 Corcelles- Corcelles- Fiez 124 Bussy Nord Vugelles- Font Sud L'Auberson La Mothe 122 Cheyres Frasses Cugy FR Ste-Croix Orges 123 Châbles FR Zones Mobilis Vuiteboeuf Cheyres Payerne Cousset Valeyres Grandson Yvonand 107 Vesin Trois-Villes s/Montagny La Vounaise Vers-chez- Yverdon- Arrissoules Fétigny Perrin Baulmes Aumont Essert les-Bains 108 Murist s/Champvent La Brinaz Ménières Chamblon La Mauguettaz Etrabloz 114 Rovray 105 Nuvilly Granges Champ Pittet Chêne-Pâquier Sassel s/Trey Six-Fontaines 47 Mathod 46 40 Cuarny Treytorrens Rosé Pomy 109 101 Trey Molondin Middes L'Abergement Rances Suscévaz Cronay 54 La Gaité Combremont- Granges- Gressy Mézery le-Grand Marnand Zones communes avec d’autres Lignerolle Sergey -

Breaking with Tradition Breaking

Jennings breaking with tradition Over 150 years of research in the Circum-Alpine region have produced a vast with tradition breaking amount of data on the lakeshore and wetland settlements found throughout the area. Particularly in the northern region, dendrochronological studies have provided highly accurate sequences of occupation, which have correlated, in turn, to palaeoclimatic reconstructions in the area. The result has been the general conclusion that the lake- dwelling tradition was governed by climatic factors, with communities abandoning the lakeshore during periods of inclement conditions, and returning when the climate was more favourable. Such a cyclical pattern occurred from the 4th millennium BC to 800 BC, at which time the lakeshores were abandoned and never extensively re- occupied. Was this final break with a long-lasting tradition solely the result of climatic fluctuation, or were cultural factors a more decisive influence for the decline of lake- dwelling occupation? Studies of material culture have shown that some of the Late Bronze Age lake- dwellings in the northern Alpine region were significant centres for the production and exchange of bronzework and manufactured products, linking northern Europe to the southern Alpine forelands and beyond. However, during the early Iron Age the former lake-dwelling region does not show such high levels of incorporation to long-distance exchange systems. Combining the evidence of material culture studies with occupation patterns and burial practices, this volume proposes an alternative to the climatically-driven models of lake-dwelling abandonment. This is not to say that climate change did not influence those communities, but that it was only one factor among many. -

Commune De Faoug Rapport De Gestion 2018

Rapport de gestion 2018 Commune de Faoug Etabli le 12 mars 2019 Municipalité de la Commune de Faoug RAPPORT DE GESTION 2018 ___________________________________________________________________________________________________ Contenu Séances et Préavis .......................................................................................................................................... 2 Suivi des sujets traités dans le rapport 2017 .................................................................................................. 2 Suivi des sujets traités lors des séances de Conseil communal ...................................................................... 3 Commissions spéciales .................................................................................................................................. 3 Composition, dicastères et délégations ......................................................................................................... 4 Séances .......................................................................................................................................................... 4 Pétitions ......................................................................................................................................................... 4 Utilisation des autorisations générales... ....................................................................................................... 4 ...de procéder à des aliénations d'immeubles... ....................................................................................... -

Liste Duretés Totales VD

Distribution publique d'eau dans le Canton de Vaud - Duretés totales (°F) 1 Commune Réseau Dureté totale (°F) Aclens Aclens 21 Agiez Agiez 35 Aigle Aigle 15-25 Allaman Allaman 25-38 Apples Apples 22-25 Arnex-sur-Nyon Arnex-sur-Nyon 25-30 Arnex-sur-Orbe Arnex-sur-Orbe 32-35 Arzier Arzier 19-24 Arzier Le Muids 17-33 Assens Assens 25-50 Assens Malapalud 26 Aubonne Aubonne inférieur 31 Aubonne Aubonne supérieur 28-32 Aubonne Pizy 29 Avenches Avenches 16-34 Avenches Donatyre 37 Avenches Oleyres 27 Ballaigues Ballaigues 22-24 Ballens Ballens 30 Bassins Bassins 28-31 Baulmes Baulmes 21-24 Bavois Bavois 34-43 Begnins Begnins 30-34 Belmont-sur-Lausanne La Rochettaz 20 Belmont-sur-Lausanne Le Signal 20 Belmont-sur-Yverdon Belmont-sur-Yverdon 27-40 Belmont-sur-Yverdon Villaret 27-48 Bercher Bercher 30 Berolle Berolle 30 Bettens Bettens 35 Bex Bex 25-30 Bex Châtel 27 Bex Les Plans 12 Bière Bière 30-36 Bioley-Magnoux Bioley-Magnoux 37 Bioley-Orjulaz Bioley-Orjulaz 20-29 Blonay Le Signal 24-30 Blonay Les Pléiades 19-28 Blonay Tercier 30 Blonay Tusinge/Chaniaz 14-27 Bofflens Bofflens 33-37 Bogis-Bossey Bogis-Bossey 28 Bonvillars Bonvillars 26 Borex Borex 26-30 Bottens Bottens 29 Bougy-Villars Bougy-Villars 30 Boulens Boulens 32 Bourg-en-Lavaux Cully 28 Bourg-en-Lavaux Epesses 29 Bourg-en-Lavaux Grandvaux 21-30 Bourg-en-Lavaux Riex 30-34 Bourg-en-Lavaux Villette 17-30 Bournens Bournens 35 SCAV VD Inspection des eaux / Février 2016 Distribution publique d'eau dans le Canton de Vaud - Duretés totales (°F) 2 Boussens Boussens 14-29 Bremblens Bremblens 22