Les Herbiers

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Communes Actionnaires Mise À Jour Janvier 2017

Communes actionnaires Mise à jour janvier 2017 Cugand Noirmoutier en l'Ile La Bernardière Bouin La Bruffière L'Epine St Hilaire de Loulay Tiffauges St Philbert de Bouaine La Guérinière Treize Septiers St Aubin des Ormeaux Barbâtre Montaigu St Martin des Tilleuls Mortagne sur Sèvre Boufféré La Guyonnière Bois de Cené Les Landes Genusson La Verrie St Gervais St Laurent sur Sèvre Beauvoir sur Mer La Boissière de Montaigu Châteauneuf Rocheservière St Georges La Gaubretière de Montaigu St Malo du Bois Mallièvre Treize Vents La Garnache L'Herbergement Bazoges en Paillers St Urbain Chambretaud Montréverd La Barre de Monts Les Brouzils Chavagnes en Paillers Beaurepaire Les Epesses Sallertaine Froidfond Falleron Grand'Landes Les Lucs sur Boulogne La Rabatelière Les Herbiers Notre Dame de Monts La Copechagnière Challans St Fulgent St Mars la Réorthe St Etienne du Bois St Denis la Chevasse Mesnard la Barotière Le Perrier St Christophe du Ligneron Chauché Soullans St André St Paul en Pareds Sèvremont St Paul Mont Penit Beaufou Goule d'Oie Vendrennes St Jean de Monts Palluau La Chapelle Palluau Ste Florence Mouchamps Le Boupère Bellevigny Boulogne St Mesmin Commequiers L'Oie Maché Essarts- Rochetrejoux Pouzauges Notre Dame de Riez en-Bocage Le Poiré sur Vie Apremont Dompierre sur Yon St Hilaire de Riez La Merlatière St Prouant Montournais L'Ile d'Yeu St Maixent sur Vie Aizenay St Maixent sur Vie St Vincent Sterlanges La Meilleraie Tillay La Genétouze Le Fenouiller St Martin des Noyers St Germain de Prinçay Monsireigne St Révérend Coëx Menomblet Mouilleron -

Prefecture De La Vendee Liste Des Emplacements D

PREFECTURE DE LA VENDEE LISTE DES EMPLACEMENTS D'AFFICHAGE 2020 POUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE Code Nombre Communes Canton Adresse canton emplacements - Place de l’hôtel de Ville (ex- La Mothe-Achard)) LES ACHARDS 17 TALMONT SAINT HILAIRE 2 - Place de la mairie (ex-La Chapelle-Achard) - "Salle des fêtes" - avenue Amiral Courbet L’AIGUILLON-sur-MER 9 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 2 - "Cantine scolaire" - boulevard du Communal L’AIGUILLON-sur-VIE 15 SAINT HILAIRE DE RIEZ 1 - Foyer rural (rue de l'Eglise) - Rue des Jardins - près de la salle Georges Hillairiteau - Passage entre la Place des Halles et la Place de l’Hôtel de Ville AIZENAY 1 AIZENAY 4 - Centre de Loisirs - rue du Bourg aux Moines - Groupe scolaire Louis Buton - Rue du Pont de 4 mètres - Place du Champ de Foire ANGLES 9 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 3 - Parking de l'école du Dauphin Bleu, rue Albert Deman - Salle polyvalente « la Détente Angloise » ANTIGNY 4 CHATAIGNERAIE (La) 1 - Place de la mairie APREMONT 2 CHALLANS 1 - Parking de la mairie - place du Calvaire - Mairie délégué d'Aubigny, Grand'rue - Groupe scolaire (rue de l'école) - Aubigny AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 13 ROCHE SUR YON (La) 2 4 - Salle communale, Rue des Sports - Les Clouzeaux - Village de la Soulinière - Les Clouzeaux - Parking de la mairie - 34 rue Jacques de Maupéou - Auzay AUCHAY-SUR-VENDEE 5 FONTENAY LE COMTE 2 - Place de la Mairie - Chaix AVRILLE 17 TALMONT SAINT HILAIRE 1 - Mairie - 2 avenue du Général de Gaulle - Mairie (Rue de la Cure) BARBATRE 16 SAINT JEAN DE MONTS 3 - Ecole de la Fosse (rue de l'Estacade) -

Répartition Des Communes Par Secteur

Découpage des secteurs de psychiatrie générale au 05 octobre 2020 - répartition des communes par secteur - Pôle Secteur Commune CMP HDJ EPCI 4 secteurs La Roche-sur-Yon La Roche sur Yon Agglomération BOCAGE Vendée Bocage 1 Beaurepaire Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays des Herbiers BOCAGE Vendée Bocage 1 Bournezeau Camille Claudel - La Roche-sur-Yon L'Eraudière - La Roche-sur-Yon Pays de Chantonnay BOCAGE Vendée Bocage 1 Chantonnay Camille Claudel - La Roche-sur-Yon L'Eraudière - La Roche-sur-Yon Pays de Chantonnay BOCAGE Vendée Bocage 1 Chanverrie Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays de Mortagne BOCAGE Vendée Bocage 1 Chavagnes-les-Redoux Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays de Pouzauges Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers BOCAGE Vendée Bocage 1 Essarts en Bocage Pays de Saint Fulgent-Les Essarts Paul Verlaine - La Roche-sur-Yon Paul Verlaine - La Roche-sur-Yon BOCAGE Vendée Bocage 1 La Gaubretière Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays de Mortagne BOCAGE Vendée Bocage 1 La Meilleraie-Tillay Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays de Pouzauges BOCAGE Vendée Bocage 1 La Merlatière Paul Verlaine - La Roche-sur-Yon Les Hortensias - La Roche-sur-Yon Pays de Saint Fulgent-Les Essarts BOCAGE Vendée Bocage 1 Le Boupère Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays de Pouzauges BOCAGE Vendée Bocage 1 Les Epesses Les Cytises - Les Herbiers Les Cytises - Les Herbiers Pays des Herbiers BOCAGE Vendée Bocage 1 -

Guide Des Services Pour Les Seniors

PRÉSENTATION Guide des services pour les Seniors Mairie des Herbiers - Service des Affaires Sociales Tél. : 02 51 91 29 78 - www.cc-paysdesherbiers.fr Le CLIC du Haut-Bocage ,, Le CLIC du Haut-Bocage, antenne des Herbiers, est heureux de vous pré- senter son guide du soutien à domicile. L’étude gérontologique menée en 2000 avait mis en avant le besoin de coordination des services oeuvrant pour le soutien à domicile. En effet, partenaires bénévoles et professionnels travaillent tous dans une même direction : permettre aux retraités du Pays des Herbiers de passer les étapes de leur vie dans les meilleures conditions physiques et psycho- logiques. Retrouvez dans ce guide les clés du bien vieillir : coordonnées de profession- nels sociaux et médicaux, établissements, aides financières, animations, ... Les professionnelles du CLIC se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter. ,, Jeanine Bousseau Vice-présidente du CLIC du Haut-Bocage Le CLIC du Haut Bocage, Antenne des Herbiers, est destiné aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’à leur entourage (famille, voisins, amis, …). Ce service gratuit permet de bénéficier d’un interlocuteur unique, qui évalue la situation de la personne dans sa globalité et propose des inter- ventions à domicile cohérentes et coordonnées. Pourquoi faire appel au CLIC ? - Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation - Afin de soulager les aidants - Suite à l’altération de l’état de santé - Pour une aide aux démarches administratives - Pour adapter des services de soutien à domicile - Pour une recherche de structure d’hébergement (temporaire ou permanent) 2 Les missions du CLIC : - Accueil, écoute et soutien aux personnes âgées et à leur entourage. -

Aménagement De La RD 11 Entre Les Epesses Et Les Herbiers

Communes des Herbiers et des Epesses Département de la Vendée (85) Aménagement de la RD 11 entre Les Epesses et Les Herbiers Pièce B : Note de présentation non technique Mars 2020 AMENAGEMENT DE LA RD 11 ENTRE LES EPESSES ET LES HERBIERS 1 | 23 PIECE C – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D 'UTILITE PUBLIQUE L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante : o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives o Pièce B : Note de présentation non technique o Pièce C : Note de présentation o Pièce D : Plan général de situation o Pièce E : Notice explicative o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau o Pièce G : Plan général des travaux o Pièce H : Etude d’incidence environnementale o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN) AMENAGEMENT DE LA RD 11 ENTRE LES EPESSES ET LES HERBIERS 2 | 23 PIECE C – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE SOMMAIRE I. PREAMBULE ............................................................................................................................................................................ 4 II. L’IDENTITE DU DEMANDEUR ................................................................................................................................................. -

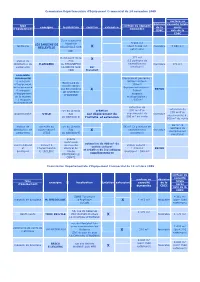

C-D-E-C- 2005.Pdf

Commission Départementale d'Equipement Commercial du 24 novembre 2005 surface ou décision capacité totale type surface ou capacité enseigne localisation création extension de la après d'équipement demandée CDEC avis de la CDEC Zone d'activités 5 998 m² LES JARDINS DE Atlant'Vie jardinerie X (dont 3 142 m² favorable 5 998 m² BELLEVILLE BELLEVILLE SUR extérieurs) VIE Rond-point de la 371 m² X station de ZAC (13 positions de distribution de E.LECLERC de TOURNEFOU ravitaillement favorable 371 m² carburants LA ROCHE SUR par simultané) YON transfert ensemble commercial Equipement personne : -1 magasin (900m²-600m²- Boulevard du d'équipement 395m²) Vendée Globe de la personne Equipement maison : Les Bourrelières REFUS -1 magasin X 286m² LE CHATEAU d'équipement magasin D'OLONNE de la maison multispécialisé : - 1 magasin 1 690 m² multispécialisé extension de extension de rue du Chemin création 230 m² d'un 230 m²d'un Supermarché UTILE Bas par déplacement de supermarché de favorable supermarché de LA GARNACHE 500 m² de vente l'activité et extension 500 m² de vente 56 m² (2 station de annexée au rue du Chemin 56 m² (2 positions de positions de distribution de supermarché Bas ravitaillement favorable X ravitaillement carburants UTILE LA GARNACHE simultané) simultané) galerie marchande extension de 900 m² du centre culturel annexé à avenue du centre culturel : centre culturel et l'hypermarché Général de 1 230 m² REFUS et création de 3 boutiques boutiques E. LECLERC Gaulle boutiques : 590 m² supplémentaires FONTENAY LE COMTE Commission Départementale d'Equipement Commercial du 12 octobre 2005 surface ou capacité surface ou décision type totale enseigne localisation création extension capacité de la d'équipement après demandée CDEC avis de la CDEC ZONE Tènement 4 361 m² magasin de bricolage M. -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Vendée Le Département

VENDÉE LE DÉPARTEMENT ARS-PDL/DOSA/PPA/022-2020/85 2020 PSF-DAPAPH/SOA n°212 ARRETE fixant la programmation prévisionnelle pour la période de 2021 à 2025 des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des Etablissements et Services Médico-Sociaux de Vendée accueillant des Personnes Agées LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VENDÉE Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L313-11, L313-12 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de sécurité sociale pour 2016, notamment l'article 75 ; Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la Société au vieillissement, et notamment l’article 58 ; Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment l’article 89-I.5 ; Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment l’article 70 ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ; SUR proposition du Directeur de l’Offre de Santé et en faveur -

Carte Bar Et Restaurant

Le BarMiton Le Stelvio La Stabul Comme Chez Vous Auberge La Terrasse Le Bistrot des Halles Le Bistrot du Marché BAR & RESTAURANT 14 rue Jean Marie Mélison BAR & RESTAURANT 8 La Levraudière BAR & RESTAURANT La Muette BAR & RESTAURANT 85 rue Georges Clémenceau BAR & RESTAURANT 7 rue de Beauregard BAR & RESTAURANT 1 Promenade Felix Lionnet BAR & RESTAURANT 7 rue de la Garenne Restaurant traditionnel - Pizzéria - A emporter 85120 ANTIGNY Restaurant traditionnel - Pizzéria - A emporter 85120 ANTIGNY Ferme brasserie, A emporter 85390 BAZOGES-EN-PAREDS Restaurant traditionnel - A emporter 85120 LE BREUIL-BARRET Restaurant traditionnel 85120 LA CHÂTAIGNERAIE Restaurant Traditionnel - Snack - Brunch 85120 LA CHÂTAIGNERAIE Restaurant traditionnel - Snacking - Forumule entreprise 85120 LA CHÂTAIGNERAIE 1 2 3 4 5 6 7 CARTE de NOs BARS et 02 51 51 62 62 02 51 69 68 68 09 81 61 77 75 02 51 00 33 92 02 52 66 00 23 02 51 51 81 92 02 51 52 99 39 [email protected] [email protected] [email protected] /www.brasserie-la-muette.fr [email protected] [email protected] / www.aubergelaterrasse.com [email protected] REstaurants [email protected] Le BarMiton Le Stelvio La Stabul - Brasserie La Muette Comme Chez Vous Comme.chez.Vous auberge La Terrasse auberge La Terrasse bistrotdeshalles85 bistrotdeshalles85 HORAIRES D’OUVERTURE RESTAURANT : • Lundi : Fermé HORAIRES D’OUVERTURE : HORAIRES D’OUVERTURE : HORAIRES D’OUVERTURE : HORAIRES D’OUVERTURE : HORAIRES D’OUVERTURE : • Mardi et mercredi : 12h00 -

Des Sorties Le Guide

LE GUIDE DES SORTIES de l’été2021 www.paysdesherbiers.fr Édito Envie d’un été animé ? Posez vos valises au Pays des Herbiers ! Après une année bien difficile pour le monde du tourisme et de la culture, l’heure est à la détente et aux rencontres. Cet été au Pays des Herbiers, vous croiserez de nombreux artistes : comédiens, magiciens, musiciens, acrobates, sculpteurs… Le programme est riche et varié. Vous rencontrerez des passionnés d’Histoire qui vous conteront les secrets de notre riche patrimoine au détour d’une visite secrète à Vendrennes ou d’une balade commentée à Mouchamps, Petite cité de caractère. Vous goûterez aux saveurs du bocage lors d’un marché de producteurs aux Epesses, chez nos commerçants ou à la table d’un de nos nombreux restaurants. Vous découvrirez la beauté de nos paysages avec des amoureux de la nature et des grands espaces : Le Mont des Alouettes aux Herbiers, fraîchement rénové, le bois des Jarries à St-Mars-la-Réorthe ou encore toutes les activités sportives et de plein air proposées à la base de loisirs de la Tricherie à Mesnard-la-Barotière. Enfin aux Herbiers, vous vous émerveillerez devant d’inédits spectacles, vivants et gratuits des Palpitantes : notre nouveauté 2021 ! Dans ce programme des animations estivales, vous trouverez chaque jour une idée de sortie, en solo, en famille ou entre amis. Pour votre sécurité, toutes les dispositions seront prises pour vous permettre de profiter des animations en toute sérénité. Alors, laissez-vous transporter au Pays des Herbiers ! Véronique BESSE Bel été à tous ! Présidente du Pays des Herbiers Maire des Herbiers TOUT L’ÉTÉ LES MARCHÉS hebdomadaires LES HERBIERS VENDRENNES • Marché les mercredis et • Marché le mardi de 16h à 19h, samedis matins de 8h à 12h30 Parking du bar « le Padam au marché couvert St Pierre. -

VIVEZ Mangez

Produits de la ferme : COMMUNE / TOWN NOM DU LIEU / PICNIC SITE TABLES POURQUOI Y PIQUE-NIQUER ? / FACILITIES COMMUNE / TOWN NOM DU LIEU / PICNIC SITE TABLES POURQUOI Y PIQUE-NIQUER ? / FACILITIES COMMUNE / TOWN NOM DU LIEU / PICNIC SITE TABLES POURQUOI Y PIQUE-NIQUER ? / FACILITIES COMMUNE / TOWN NOM DU LIEU / PICNIC SITE TABLES POURQUOI Y PIQUE-NIQUER ? / FACILITIES 8 CUGAND 85610 - G1 Fouace (gâteau régional), GAEC La Miellerie de la Violette pain, préfou, lingots de la Vendée (mogette), Forêt d'Aizenay 6 37, La Violette - Sonia BOURY et Patrick LEBRUN volailles fermières : poulets, pintades, chapons; Chaillé les Marais (H7) Place de l'Eglise 1 Le Pey de la Blet 5 La Tranche sur Mer (F7) La Terrière 8 Goûtez notre nature Tél. : 02 51 43 68 01 - 06 75 57 40 39 viande bovine en caissettes. Aizenay (E3) Parc du Martin Pêcheur 3 Chaix (I6) La Barre de Monts (B2) Le Daviaud 5 Vente à la ferme : Le Port 1 Plan d’eau de pêche 3 Toute l’année, le mercredi de 14 h L’Aiguillon sur Mer (G7) à 19 h; le vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h; Zone verte de loisirs 6 Challans (D2) Parc de loisirs 8 Le Porteau 6 Plan d’eau de baignade 4 le samedi de 9 h à 13h. Produits de la ferme : Miels de fleurs crémeux Le Clos Cottet 3 Route du Marais de Sel 1 La Bernardière (G1) Jardin de la Doline 2 Autres lieux de vente : magasin de producteurs Lairoux (G6) Les Voureuils 1 SUR NOS MARCHÉS DE et liquide, miels de printemps et d’été, miels de « Ma product’Yon Locale ». -

Instituts Médico-Éducatifs, Établissements Sanitaires Et Services De Soins Ayant Une Unité D'enseignement

Instituts médico-éducatifs, établissements sanitaires et services de soins ayant une unité d’enseignement Nom, asscociation gestionnaire et agrément Section et services proposés Le Gué Braud IME 47, rue des Gravants Institut Médico-Éducatif 85 200 Fontenay le Comte Cedex / Tel. 02 51 69 40 19 ADAPEI – ARIA 85 Les Terres Noires IME route de Mouilleron Unités d’Enseignement : BP 744 - École St-Jean Baptiste 85 018 La Roche sur Yon / Tel. 02 51 47 33 33 Mouilleron le Captif ADAPEI – ARIA 85 -Collège Herriot la Roche sur Yon Le Hameau du Grand Fief 39 rue de la Demoiselle IME 85 500 Les Herbiers / Tel. 02 51 64 87 50 ADAPEI – ARIA 85 Les Terres de Montaigu - La Guyonnière rue du Fromenteau IME 85 600 La Guyonnière / Tel. 02 51 94 01 52 ADAPEI – ARIA 85 La Guérinière 80 rue de la Belle Olonnaise IME 85 340 Olonne sur Mer / Tel. 02 51 32 08 16 ADAPEI – ARIA 85 Le Marais 13 rue Saint Dominique IME 85 300 Challans / Tel. 02 51 35 35 53 Section Autisme ADAPEI – ARIA 85 Les Trois Moulins 59 Bis rue capital du bas Poitou IME 85200 Fontenay le Comte / Tel. 02 51 69 25 16 ADAPEI – ARIA 85 Rives de l’Yon 825 route de la Roche Saint Florent des Bois IME 85310 Rives de l’Yon / Tel. 02 51 47 85 00 AREAMS IME zone de l’Horbetoux IME 73 impasse Jean Mouillade 18/20 ans 85 000 La Roche sur Yon / Tél. : 02 28 97 79 01 1 / 5 AREAMS IME AREAMS Site d’Aizenay IME et 4 rue Alert Camus Unité d’enseigment au 85 190 Aizenay / Tel.