Mollusques Acad Vet Fr 2011

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Contribution to Distribution of Genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic

Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 70–73 ISSN 1336-6939 A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic LUBOŠ BERAN Kokořínsko Protected Landscape Area Administration, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Czech Republic; e-mail: [email protected] BERAN L., 2008: A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 70–73. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 16-Sep-2008. This paper brings a contribution to the distribution of genus Stagnicola Jeffreys, 1830 and Catascopia Meier- Brook & Bargues, 2002 in the Czech Republic. Occurrence of four species has been confirmed in the Czech Republic so far. Two species – Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) and S. palustris (O.F. Müller, 1774) (including S. turricula (Held, 1836)), are widespread and common especially in lowlands along bigger rivers (Labe, Ohře, Morava, Dyje, Odra). Occurrence of S. fuscus (Pfeiffer, 1821) is restricted to the territory of the north-western part of Bohemia and Catascopia occulta (Jackiewicz, 1959) is a rare species with only two known sites. Key words: Mollusca, Gastropoda, Stagnicola, Catascopia, distribution Introduction Material and methods Genus Stagnicola Jeffreys, 1830 comprises gastropods of The data used in this study are from the author’s database medium size, with gradually increasing whorls and anthra- of over 45.000 records of aquatic molluscs, most of which cite black pigmentation of their conchs. Only one species, were obtained by field research during the previous 10 Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774), was accepted years. The remainder comes from Czech museum colle- 1959. -

Taxonomic Status of Stagnicola Palustris (O

Folia Malacol. 23(1): 3–18 http://dx.doi.org/10.12657/folmal.023.003 TAXONOMIC STATUS OF STAGNICOLA PALUSTRIS (O. F. MÜLLER, 1774) AND S. TURRICULA (HELD, 1836) (GASTROPODA: PULMONATA: LYMNAEIDAE) IN VIEW OF NEW MOLECULAR AND CHOROLOGICAL DATA Joanna Romana Pieńkowska1, eliza Rybska2, Justyna banasiak1, maRia wesołowska1, andRzeJ lesicki1 1Department of Cell Biology, Institute of Experimental Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland (e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]) 2Nature Education and Conservation, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland ([email protected], [email protected]) abstRact: Analyses of nucleotide sequences of 5’- and 3’- ends of mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (5’COI, 3’COI) and fragments of internal transcribed spacer 2 (ITS2) of nuclear rDNA gene confirmed the status of Stagnicola corvus (Gmelin), Lymnaea stagnalis L. and Ladislavella terebra (Westerlund) as separate species. The same results showed that Stagnicola palustris (O. F. Müll.) and S. turricula (Held) could also be treated as separate species, but compared to the aforementioned lymnaeids, the differences in the analysed sequences between them were much smaller, although clearly recognisable. In each case they were also larger than the differences between these molecular features of specimens from different localities of S. palustris or S. turricula. New data on the distribution of S. palustris and S. turricula in Poland showed – in contrast to the earlier reports – that their ranges overlapped. This sympatric distribution together with the small but clearly marked differences in molecular features as well as with differences in the male genitalia between S. -

DNA Multigene Sequencing of Topotypic Specimens of the Fascioliasis Vector Lymnaea Diaphana and Phylogenetic Analysis of the Genus Pectinidens (Gastropoda)

Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 107(1): 111-124, February 2012 111 DNA multigene sequencing of topotypic specimens of the fascioliasis vector Lymnaea diaphana and phylogenetic analysis of the genus Pectinidens (Gastropoda) Maria Dolores Bargues1/+, Roberto Luis Mera y Sierra2, Patricio Artigas1, Santiago Mas-Coma1 1Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicente Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, Spain 2Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Juan Agustín Maza, Guaymallén, Mendoza, Argentina Freshwater lymnaeid snails are crucial in defining transmission and epidemiology of fascioliasis. In South Amer- ica, human endemic areas are related to high altitudes in Andean regions. The species Lymnaea diaphana has, how- ever, been involved in low altitude areas of Chile, Argentina and Peru where human infection also occurs. Complete nuclear ribosomal DNA 18S, internal transcribed spacer (ITS)-2 and ITS-1 and fragments of mitochondrial DNA 16S and cytochrome c oxidase (cox)1 genes of L. diaphana specimens from its type locality offered 1,848, 495, 520, 424 and 672 bp long sequences. Comparisons with New and Old World Galba/Fossaria, Palaearctic stagnicolines, Nearctic stagnicolines, Old World Radix and Pseudosuccinea allowed to conclude that (i) L. diaphana shows se- quences very different from all other lymnaeids, (ii) each marker allows its differentiation, except cox1 amino acid sequence, and (iii) L. diaphana is not a fossarine lymnaeid, but rather an archaic relict form derived from the oldest North American stagnicoline ancestors. Phylogeny and large genetic distances support the genus Pectinidens as the first stagnicoline representative in the southern hemisphere, including colonization of extreme world regions, as most southern Patagonia, long time ago. -

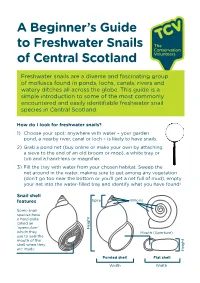

Freshwater Snail Guide

A Beginner’s Guide to Freshwater Snails of Central Scotland Freshwater snails are a diverse and fascinating group of molluscs found in ponds, lochs, canals, rivers and watery ditches all across the globe. This guide is a simple introduction to some of the most commonly encountered and easily identifiable freshwater snail species in Central Scotland. How do I look for freshwater snails? 1) Choose your spot: anywhere with water – your garden pond, a nearby river, canal or loch – is likely to have snails. 2) Grab a pond net (buy online or make your own by attaching a sieve to the end of an old broom or mop), a white tray or tub and a hand-lens or magnifier. 3) Fill the tray with water from your chosen habitat. Sweep the net around in the water, making sure to get among any vegetation (don’t go too near the bottom or you’ll get a net full of mud), empty your net into the water-filled tray and identify what you have found! Snail shell features Spire Whorls Some snail species have a hard plate called an ‘operculum’ Height which they Mouth (Aperture) use to seal the mouth of the shell when they are inside Height Pointed shell Flat shell Width Width Pond Snails (Lymnaeidae) Variable in size. Mouth always on right-hand side, shells usually long and pointed. Great Pond Snail Common Pond Snail Lymnaea stagnalis Radix balthica Largest pond snail. Common in ponds Fairly rounded and ’fat’. Common in weedy lakes, canals and sometimes slow river still waters. pools. -

Lung Parasites in the Water Frog Hybridization Complex Pierre Joly, Vanessa Guesdon, Emmanuelle Gilot-Fromont, Sandrine Plénet, Odile Grolet, J.F

Heterozygosity and parasite intensity : lung parasites in the water frog hybridization complex Pierre Joly, Vanessa Guesdon, Emmanuelle Gilot-Fromont, Sandrine Plénet, Odile Grolet, J.F. Guégan, S. Hurtrez-Boussès, F. Thomas, F. Renaud To cite this version: Pierre Joly, Vanessa Guesdon, Emmanuelle Gilot-Fromont, Sandrine Plénet, Odile Grolet, et al.. Heterozygosity and parasite intensity : lung parasites in the water frog hybridization complex. Para- sitology, Cambridge University Press (CUP), 2007, 135 (1), pp.95-104. 10.1017/S0031182007003599. halsde-00222991 HAL Id: halsde-00222991 https://hal.archives-ouvertes.fr/halsde-00222991 Submitted on 17 May 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Heterozygosity and parasite intensity: lung parasites in the water frog hybridization complex P. JOLY1*, V. GUESDON1,E.FROMONT2,S.PLENET1, O. GROLET1, J. F. GUEGAN3, S. HURTREZ-BOUSSES3,F.THOMAS3 and F. RENAUD3 1 UMR 5023 Ecology of Fluvial Hydrosystems, Universite´Claude Bernard Lyon1, F-69622 Villeurbanne, France 2 UMR 5558 Biometry and Evolutionary Biology, Universite´Claude Bernard Lyon1, F-69622 Villeurbanne, France 3 UMR CNRS-IRD 9926, Centre for the Study of Micro-organism Polymorphism, 911 Avenue Agropolis – BP 5045, F-34032 Montpellier Cedex 1, France SUMMARY In hybridogenetic systems, hybrid individuals are fully heterozygous because one of the parental genomes is discarded from the germinal line before meiosis. -

Review of the Helminth Parasites of Turkish Anurans (Amphibia)

Sci Parasitol 13(1):1-16, March 2012 ISSN 1582-1366 REVIEW ARTICLE Review of the helminth parasites of Turkish anurans (Amphibia) Omar M. Amin 1, Serdar Düşen 2, Mehmet C. Oğuz 3 1 – Institute of Parasitic Diseases, 11445 E. Via Linda # 2-419, Scottsdale, Arizona 85259, USA. 2 – Department of Biology, Faculty of Science and Arts, Pamukkale University, Kinikli 20017, Denizli, Turkey. 3 – Department of Biology, Faculty of Science, Ataturk University, 25240 Erzurum, Turkey. Correspondence: Tel. 480-767-2522, Fax 480-767-5855, E-mail [email protected] Abstract. Of the 17 species of anurans (Amphibia) known from 6 families in Turkey, 12 species were reported infected with helminths including monogenean, digenean, cestode, nematode, and acanthocephalan parasites. The 17 species are Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814), Bufo (Pseudepidalea ) viridis Laurenti 1768 (Bufonidae), Bombina bombina (Linnaeus, 1761) (Discoglossidae), Hyla arborea (Linnaeus, 1758), Hyla savignyi Audoin, 1827 (Hylidae), Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), Pelobates syriacus (Boettger, 1889) (Pelobatidae), Pelodytes caucasicus Boulenger (1896) (Pelodytidae), Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882), Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (formerly known as Rana ridibunda ), Pelophylax caralitanus (Arikan, 1988), Rana camerani (Boulanger, 1886), Rana dalmatina Bonaparte, 1838, Rana holtzi Werner, 1898, Rana macrocnemis Boulanger, 1885, Rana tavasensis Baran and atatür, 1986 (Ranidae). Helminths were not reported in B. verrucosissimus , H. savignyi , P. fuscus , P. bedriagae , and P. caralitanus . The most heavily infected host was P. ridibundus. This host is known to be an aggressive feeder and highly adaptable to a wide variety of habitats and diet. Host species with restricted distribution and limited diet show very light infections, if any. -

Research Note Helminths of the Eurasian Marsh Frog, Pelophylax

©2019 Institute of Parasitology, SAS, Košice DOI 10.2478/helm-2019-0022 HELMINTHOLOGIA, 56, 3: 261 – 268, 2019 Research Note Helminths of the Eurasian marsh frog, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Anura: Ranidae), from the Shiraz region, southwestern Iran V. LEÓN-RÈGAGNON Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 21, San Patricio, Jalisco, México, CP 48980, E–mail: [email protected] Article info Summary Received January 8, 2019 Fourty seven specimens of Pelophylax ridibundus were collected in the vicinity of Shiraz, Fars Prov- Accepted Mary 27, 2019 ince, Iran in 1972. Fourteen helminth species were found, eight digeneans (Diplodiscus subclavatus, Halipegus alhaussaini, Haematoloechus similis, Codonocephalus urniger, and four species of meta- cercariae) and 6 nematodes (Cosmocerca ornata, Rhabdias bufonis, Abbreviata sp., Eustrongylides sp., Onchocercidae gen. sp. and one species of larval nematodes). Of these, only six are adults, while 8 are in their larval stage. The most prevalent helminths were the metacercariae of Codono- cephalus urniger (61.7%) and the larvae Abbreviata sp. (55.32%). The adults with the highest prev- alence are the digenean Halipegus alhaussaini, and the nematode Cosmocerca ornata (34% in both cases). Keywords: Amphibians; Platyhelminthes; Nematoda; Parasites Introduction ertheless, the specifi c identity of the marsh frogs in Iran has been recently questioned based on molecular evidence (Pesarakloo et Helminths of Iranian amphibians have been scarcely studied. Of al., 2017). The goal of this study is to contribute to the knowledge the 14 recognized anuran species inhabiting this country (Safa- of the helminth fauna of Pelophylax ridibundus of Iran. -

Helminth Parasites of the Eastern Spadefoot Toad, Pelobates Syriacus (Pelobatidae), from Turkey

Turk J Zool 34 (2010) 311-319 © TÜBİTAK Research Article doi:10.3906/zoo-0810-2 Helminth parasites of the eastern spadefoot toad, Pelobates syriacus (Pelobatidae), from Turkey Hikmet S. YILDIRIMHAN1,*, Charles R. BURSEY2 1Uludağ University, Science and Literature Faculty, Department of Biology, 16059, Bursa - TURKEY 2Department of Biology, Pennsylvania State University, Shenango Campus, Sharon, Pennsylvania 16146 - USA Received: 07.10.2008 Abstract: Ninety-one eastern spadefoot toads, Pelobates syriacus, were collected from 3 localities in Turkey between 1993 and 2003 and examined for helminths. One species of Monogenea (Polystoma sp.) and 3 species of Nematoda (Aplectana brumpti, Oxysomatium brevicaudatum, Skrjabinelazia taurica) were found. Pelobates syriacus represents a new host record for Polystoma sp. and S. taurica. Key words: Monogenea, Nematoda, eastern spadefoot toads, Pelobates syriacus, Turkey Türkiye’den toplanan toprak kurbağası (Pelobates syriacus)’nın (Pelobatidae) helmint parazitleri Özet: 1993-2003 yılları arasında Türkiye’den 3 değişik yerden 91 toprak kurbağası helmintleri belirlenmek üzere toplanmıştır. İnceleme sonucunda 4 helmint türüne rastlanmıştır. Bunlardan biri Monogenea (Polystoma sp), 3’ü (Aplectana brumpti, Oxsyomatium brevicaudatum, Skrjabinelazia taurica) Nematoda’ya aittir. Pelobates syriacus, Polystoma sp. ve S. taurica için yeni konak kaydıdır. Anahtar sözcükler: Monogen, Nematoda, toprak kurbağası, Pelobates syriacus, Türkiye Introduction reported an occurrence of Aplectana brumpti and The eastern spadefoot toad, Pelobates syriacus Yıldırımhan et al. (1997a) found Oxysomatium brevicaudatum. The purpose of this paper is to present Boettger, 1889, a fossorial species from Israel, Syria, a formal list of helminth species harbored by P. and Turkey to Transcaucasica, lives in self- syriacus. constructed burrows in loose and soft soil at elevations up to 1600 m, except during the breeding periods. -

(Mollusca) of the Slovak Republic

Vol. 15(2): 49–58 CHECKLIST OF THE MOLLUSCS (MOLLUSCA) OF THE SLOVAK REPUBLIC TOMÁŠ ÈEJKA*, LIBOR DVOØÁK, MICHAL HORSÁK, JOZEF ŠTEFFEK *Correspondence: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, Slovak Republic (e-mail: [email protected]) ABSTRACT: The checklist of 245 mollusc species known so far from the Slovak Republic is presented, plus 11 species limited to greenhouses or thermal waters. Critical comments on species erroneously mentioned in re- cent publications from Slovakia are included. KEY WORDS: Mollusca, checklist, Slovak Republic INTRODUCTION Research of Slovak molluscs started at the begin- cal evaluation of the previously published checklists ning of the 20th century (CSIKI 1918). In the first half (BANK et al. 2001, ŠTEFFEK &GREGO 2002). We deci- of the 20th century J. F. BABOR and later also his col- ded to use the monograph Molluscs of Slovakia (LI- league J. PETRBOK worked on the Slovak malaco- SICKÝ 1991) as the most suitable baseline because it fauna. Unfortunately their publications were not sys- contains the most recent reliable list of Slovak tematic and especially not critical enough, resulting molluscs. Therefore the original literature sources in erroneous records of some mollusc species in Slo- are given for all the species first recorded in the Slo- vakia (LISICKÝ 1991). The situation changed after vak Republic after 1982. World War II. The work of the new generation of The checklist of Slovak molluscs published by ŠTEF- malacologists resulted in a reliable knowledge about FEK &GREGO (2002) has several shortcomings. The the fauna. The entire research was dominated by the authors uncritically adopted many taxa from the work of V. -

Prevalence of Fascioloides Magna in Galba Truncatula in the Danube Backwater Area East of Vienna, Austria

Wien. Tierärztl. Mschr. - Vet. Med. Austria 98 (2011), 261 - 267 From the Museum of Natural History Vienna, 3. Zoology (Invertebrates)1 and the Institute of Parasitology, Department for Pathobiology, University of Veterinary Medicine, Vienna2 Prevalence of Fascioloides magna in Galba truncatula in the Danube backwater area east of Vienna, Austria C. HÖRWEG1, H. PROSL2, W. WILLE-PIAZZAI2, A. JOACHIM2 and H. SATTMANN1 received July 14, 2011 accepted for publication October 18, 2011 Keywords: Galba truncatula, Fascioloides magna, Fascio- wurde der Leberegel in freier Wildbahn erstmals im Jahr la hepatica, digenea, Danube backwater area, Austria. 2000 in Fischamend, südöstlich von Wien, in Rothirschen (Cervus elaphus) und ab 2001 in Rehen (Capreolus Summary capreolus) nachgewiesen. Galba truncatula, eine amphi- Fascioloides magna is a digenean parasite of various bisch lebende Schnecke aus der Familie Lymnaeidae, ist wild ruminants. It was originally introduced to Europe from in Europa der wichtigste Zwischenwirt dieses Leberegels North America in the 19th century and first recorded in the (Abb. 1). In der vorliegenden Studie wurden die Donau- wild in Austria in 2000 at Fischamend, southeast of Vien- Auen zwischen Wien und Bratislava, sowie Auen am na. Later, several cases were detected in the Danube Unterlauf der March einerseits auf das Vorkommen der backwater region between Vienna and Bratislava. The lym- Überträgerschnecken, andererseits auf die Infektion mit naeid snail Galba truncatula is known to act as natural Stadien von digenen Trematoden, insbesondere Fascioloi- intermediate host of F. magna in Europe. des magna, untersucht. In this study prevalence and distribution of the parasite Material und Methode in the snail host were investigated between August 2004 Im Zeitraum von Juli 2004 bis September 2005 wurden and September 2005. -

Research Article

Ecologica Montenegrina 11: 6-8 (2017) This journal is available online at: www.biotaxa.org/em The Stagnicola spp. of the Republic of Macedonia with the first record of Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821) (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) PETER GLÖER1, VALENTINA SLAVEVSKA STAMENKOVIĆ 2 & JELENA HINIĆ2 1 Biodiversity Research Laboratory, Schulstr. 3, D 25491 Hetlingen, Germany. E-mail: [email protected] 2 Department of Invertebrates and Animal Ecology, Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University "St. Cyril and Methodius", Arhimedova 3, 1000 Skopje, Macedonia. E-mails: [email protected]; [email protected] Received: 14 May 2017│ Accepted by V. Pešić: 21 May 2017 │ Published online: 24 May 2017. So far, three species of the genus Stagnicola, i.e., S.corvus (Gmelin, 1791), S. montenegrinus Glöer & Pešić, 2009 and S. palustris (O.F. Müller, 1774) have been reported from the Republic of Macedonia (Stanković, 1985; Bank, 2011; Soes, 2014). Figure 1.The Stagnicola spp. of the Republic of Macedonia. A: S. montenegrinus, B: S. corvus, C: S. fuscus. Abbreviations: bc: bursa copulatrix, bd: bursa duct, pht: phallotheca, prp: praeputium, v: vagina, vd: vas deferens. Ecologica Montenegrina, 11, 2017, 6-8 GLÖER ET AL. However, the reports of S. palustris in Republic of Macedonia (Stanković, 1985), as well as in surrounding Balkan regions like Montenegro (Wohlberedt, 1909) and Albania (Dhora& Welter-Schultes, 1996) are questionable because identification was based on the shells only. S. palustris occurs from Britain and the North German lowlands to Siberia (Schniebs et al. 2016). The aims of this paper are: (i) to summarise the available information about the genus Stagnicola from Republic of Macedonia, (ii) to report first record of Stagnicola fuscus (C. -

An Annotated List of the Non-Marine Mollusca of Britain and Ireland

JOURNAL OF CONCHOLOGY (2005), VOL.38, NO .6 607 AN ANNOTATED LIST OF THE NON-MARINE MOLLUSCA OF BRITAIN AND IRELAND ROY ANDERSON1 Abstract An updated nomenclatural list of the non-marine Mollusca of the Britain and Ireland is provided. This updates all previous lists and revises nomenclature and classification in the context of recent changes and of new European lists, including the Clecom List. Cases are made for the usage of names in the List by means of annotations. The List will provide a basis for the future census and cataloguing of the fauna of Britain and Ireland. Key words Taxonomic, list, nomenclature, non-marine, Mollusca, Britain, Ireland, annotated. INTRODUCTION There has been a need for some time to modernise the list of non-marine Mollusca for Britain and Ireland, a subject last visited in this journal in 1976 (Waldén 1976; Kerney 1976). Many of the changes that have appeared in the literature since then are contentious and Kerney (1999) chose not to incorporate many of these into the latest atlas of non-marine Mollusca of Britain and Ireland. A new European List, the Clecom List (Falkner et al. 2001) has now appeared and it seems appropriate to examine in more detail constituent changes which might affect the British and Irish faunas. This is given additional urgency by the inception of a new census of the molluscs of Britain and Ireland by the Conchological Society. Recorders in the Society are aware of many of the proposed changes but unable to implement them without general agreement. In addition, many field malacologists make use of the recording package RECORDER, a recent form of which has been developed jointly by JNCC and the National Biodiversity Network in the United Kingdom.