Bull À Belfort

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montreux 3492.PM6

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION – N° 1422 – 19 février 2018 HISTOIRE Bientôt réédité LOCALE NOUVELLE SERIE Montreux-Vieux, Montreux- Jeune et Montreux-Château par l’abbé A. Behra e livre est publié dans la collec- ainsi un fief impérial de la maison d’Autriche tion Monographies des villes et Un fief impérial de dépendant du château de Delle. Après la Cvillages de France, créée par la maison d’Autriche défaite de 1871, Bismarck ayant exigé de M.-G. Micberth, qui compte plus de conserver le contrôle de la ligne de partage 3490 titres à ce jour. « Il y a trois lusieurs chartes du XIIe siècle mention- des eaux entre Rhin et Rhône, la frontière Montreux. Ils se distinguent l’un de nent le nom de Montreux sans qu’il mise en place par le traité de Francfort sépara l’autre par un qualificatif différent : soit possible d’identifier s’il s’agit de administrativement et politiquement les trois Montreux-Vieux, Montreux-Jeune et P Montreux-Château. L’existence de trois Montreux-Château, Montreux-Vieux ou Montreux. À partir de cette date, Montreux- localités de même nom l’une près de Montreux-Jeune. En 1350, l’héritage d’Ur- Château connut un développement consi- l’autre est chose rare. Si l’on en trouve sule de Ferrette qui comprenait la plus dérable grâce à l’arrivée des personnels de fréquemment deux ensemble (nous en grande partie de l’actuel Territoire de Belfort la gare internationale nouvellement créée, trouvons plusieurs exemples dans nos avait été racheté par son beau-frère, l’archi- des douaniers et des gendarmes. -

Transport Scolaire Horaires Valables À Compter Du 1Er Septembre 2016

Transport scolaire Horaires valables à compter du 1er septembre 2016 DESSERTE du Lycée FOLLEREAU Le matin : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi Horaire de passage Horaire d'arrivée Commune Arrêts desservis Ligne dans la commune au Lycée Follereau Andelnans (Froideval) Berger, L'Assise LYCE 07:24 07:40 Angeot La Noue, Angeot, rte de Vauthiermont LYFO 06:57 07:45 Argiésans Argiésans LYCE 07:28 07:40 Autrechêne Eschêne, Rechotte MOCA 06:57 07:50 Autrechêne Autrechêne MOCA 07:06 07:50 Auxelles-Bas Auxelles-Bas, Mont Coron GUCI 07:08 07:46 Auxelles-Haut Croix Du Bois, Serrurerie, Bruyères, Auxelles-Haut GUCI 07:03 07:46 Badevel Badevel LYFO 07:05 D Badevel Badevel LYFO 07:08 07:40 Banvillars Rue d'Héricourt, Banvillars LYCE 07:23 07:40 Bavilliers Zi de Bavilliers, Rte d'Urcerey, Rue de Buc, Bavilliers, Mozart LYCE 07:30 07:40 Beaucourt Arcades, Beucler, Rte de Badevel LYFO 06:58 D Beaucourt Mésange, Popins LYFO 06:58 07:40 Beaucourt Brières, Japy, Arcades, Brassens, Julg, Blessoniers LYFO 06:55 07:40 Bermont Bermont LYCE 07:09 07:40 Bessoncourt Tous ARCO 07:17 07:44 Bessoncourt Tous ARCO 07:19 07:46 Bessoncourt Primevères, Pensées, Bessoncourt, Lys MOCA 07:21 07:50 Bessoncourt Zac Ouest MOCA 07:27 07:50 Bethonvilliers Madeleine, Champs de la Vigne RECI 07:15 07:50 Boron Rue de Vellescot, Boron LYFO 07:02 07:40 Botans Musée Agricole, Botans, Bouloye LYCE 07:15 07:40 Bourg sous Châtelet Bourg sous Châtelet ARCO 06:50 07:46 Brebotte Brebotte LYFO 07:06 07:38 Bretagne Carrefour, Bretagne, Goutte Haine LYFO 07:00 07:38 Buc Scierie, Buc, 5e -

DESSERTE Du Lycée Follereau

Transport scolaire Horaires valables à compter du 4 septembre 2017 DESSERTE du Lycée FOLLEREAU Le matin : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi Horaire de Horaire Commune Arrêts desservis Ligne passage d'arrivée Andelnans Berger, Froideval L'Assise 62-LYCE 07:24 07:38 Angeot La Noue, Angeot 62-LYFO 06:57 07:44 Argiésans Argiésans 62-LYCE 07:28 07:42 Autrechêne Eschêne, Rechotte, Autrechêne 63-MOCA 06:57 07:52 Autrechêne Bon Bois, Autrechêne 63-MOCA 07:05 07:52 Auxelles-Bas Auxelles-Bas, Mont Coron 57-GUCI 07:02 07:51 Auxelles-Haut Croix du Bois, Serrurerie, Bruyères, Auxelles-Haut 57-GUCI 06:58 07:51 Badevel Badevel 62-LYFO 07:08 07:39 Badevel Badevel 62-LYFO 07:05 D Banvillars Banvillars, Rue d'Héricourt 62-LYCE 07:22 07:42 Bavilliers ZI de Baviliers, Route d'Urcerey, Rue de Buc, Bavilliers, Mozart 62-LYCE 07:29 07:42 Beaucourt Brières, Japy, Arcades, Julg, Blessonniers 62-LYFO 06:55 07:39 Beaucourt Mésange, Popins 62-LYFO 06:58 07:40 Beaucourt Arcades, Beucler, Rte de Badevel 62-LYFO 06:58 D Bermont Bermont 62-LYCE 07:09 07:42 Bessoncourt Primevères, Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Est, Porte de Belfort, ZAC Ouest 51-ARCO 07:18 07:44 Bessoncourt Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Est, Porte de Belfort, ZAC Ouest 51-ARCO 07:21 07:46 Bessoncourt Primevères, Pensées, Bessoncourt, Lys, ZAC Ouest 63-MOCA 07:22 07:52 Bethonvilliers Champs de la Vigne, Madeleine 68-RECI 07:15 07:50 Boron Rue de Vellescot, Boron 62-LYFO 07:02 07:40 Botans Botans, Musée Agricole, Bouloye 62-LYCE 07:15 07:42 Bourg-sous-Châtelet Bourg-sous-Châtelet 51-ARCO 06:50 -

PLAN PARTICULIER D'intervention Établissements

Version expurgée des données confidentielles Préfecture du Territoire de Belfort Avril 2018 Cabinet de la préfète Service des Sécurités – Service interministériel de défense et de protection civiles PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION Établissements Beauseigneur à Froidefontaine MISES A JOUR DU PPI Le présent plan particulier d’intervention fera l’objet d’une actualisation selon les modalités suivantes : - chaque acteur fera connaître, chaque fois que nécessaire, au SIDPC de la préfecture du Territoire de Belfort les modifications nécessaires afin que ce service diffuse un bulletin de mise à jour ; - le plan sera réactualisé dans son ensemble tous les trois ans ; Les mises à jour seront mentionnées dans le tableau ci-après. Numéro de la mise à jour Date de la mise à jour Pages concernées Modifications apportées 2 SOMMAIRE Arrêté portant approbation du plan particulier d’intervention Beauseigeur p. 5 I / Dispositions générales relatives au PPI p. 6 II / Prescription d’un plan particulier d’intervention pour l’entreprise Beauseigneur p. 7 III/ Description p. 7 à 15 1/ Situation géographique p. 7 à 9 2/ Activité p.10 3/ Installations p.10 à 15 IV/ Phénomènes dangereux p. 16 à 17 V/ La zone d’application du PPI p. 18 à 21 1/ Scenarii pour lesquels les zones d’effets ne dépassent pas ou peu les limites de propriété de la société Beauseigneur p.18-19 2/ Scenario pour lequel les zones d’effet dépassent de manière significative les limites de propriété de la société Beauseigneur = périmètre PPI : L’émanation de chlore gazeux p.20 à 21 VI/ Les enjeux p. -

Modification Vt Territoire De Belfort

PARIS, le 25/08/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2005-125 OBJET : Modification du champ d’application du Versement Transport (art. L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales). TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n°2005-095 du 08/07/2005. Extension du périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE DE BELFORT aux Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. Retrait de cinq communes en leur nom propre du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Le versement transport est applicable aux nouvelles communes au taux de 1,05% à compter du 1er juillet 2005. Par arrêté préfectoral du 25 juin 2005, les communes de BESSONCOURT, BORON, FONTAINE, FONTENELLE et PHAFFANS se retirent du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT (identifiant n° 9309001) pour réintégrer les Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. Par arrêté préfectoral du 25 juin 2005, la Communauté de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE créée entre les communes de : AUTRECHENE, BORON, BREBOTTE, BRETAGNE, CUNELIERES, FONTENELLE, FROIDEFONTAINE, FOUSSEMAGNE, GROSNE, MONTREUX-CHATEAU, NOVILLARD, PETIT-CROIX, RECOUVRANCE et VELLESCOT adhère au Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Par ce même arrêté, la Communauté de Communes du TILLEUL créée entre les communes de : 1 ANGEOT, BESSONCOURT, BETHONVILLIERS, EGUENIGUE, FONTAINE, FRAIS, LACOLLONGE, LAGRANGE, LARIVIERE, MENONCOURT, PHAFFANS, REPPE et VAUTHIERMONT adhère au Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT. Le périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports en Commun du TERRITOIRE de BELFORT est donc étendu aux Communautés de Communes du BASSIN de la BOURBEUSE et du TILLEUL. -

Rankings Municipality of Brebotte

9/26/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / BOURGOGNE FRANCHE COMTE / Province of TERRITOIRE DE BELFORT / Brebotte Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Andelnans Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Denney AdminstatAngeot logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Dorans Anjoutey FRANCIA Eguenigue Argiésans Éloie Autrechêne Essert Auxelles-Bas Étueffont Auxelles-Haut Évette-Salbert Banvillars Faverois Bavilliers Fêche-l'Église Beaucourt Felon Belfort Florimont Bermont Fontaine Bessoncourt Fontenelle Bethonvilliers Foussemagne Boron Frais Botans Froidefontaine Bourg- sous-Châtelet Giromagny Bourogne Grandvillars Brebotte Grosmagny Bretagne Grosne Buc Joncherey Charmois Lachapelle- sous-Chaux Châtenois- les-Forges Lachapelle- sous-Rougemont Chaux Lacollonge Chavanatte Lagrange Chavannes- les-Grands Lamadeleine- Val-des-Anges Chèvremont Larivière Courcelles Lebetain Courtelevant Lepuix Cravanche Lepuix-Neuf Croix Leval Cunelières Menoncourt Danjoutin Meroux-Moval Powered by Page 3 Delle Méziré L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Montbouton Provinces Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Montreux- FRANCIA Château Morvillars Novillard Offemont Pérouse Petit-Croix Petitefontaine Petitmagny Phaffans Réchésy Recouvrance -

MONTREUX-CHÂTEAU Et Les TROIS MONTREUX

MONTREUX-CHÂTEAU et les TROIS MONTREUX Il existe aux confins du Territoire de Belfort et du Haut-Rhin, trois localités de même nom: Montreux-Vieux, Montreux-Jeune, Montreux-Château, ce qui est très rare, alors que l’on trouve souvent deux ensembles tels que "Auxelles-Bas, Auxelles-Haut"; "Soppe-le-Bas, Soppe-le-Haut", etc. Autre particularité: alors que ces trois localités faisaient partie d’une entité, la seigneurie de Montreux, elles ont été séparées par le traité de Francfort en 1871. Montreux-Jeune et Montreux-Vieux sont rattachés à l’Allemagne, avec la plus grande partie de l’Alsace, alors que Montreux-Château restait français et était incorporé au Territoire de Belfort. Pourtant, selon les accords initiaux, l’annexion au Reich devait épargner les villages francophones du Sundgau, la frontière linguistique coïncidant avec la ligne de partage des eaux. En effet, ce secteur faisait partie du Bassin Méditerranéen, alors que pour le reste de la province alsacienne, les eaux se déversent dans la Mer du Nord, via le Rhin. Mais Bismarck avait deux motifs pour annexer ce coin de terre: il voulait avoir le contrôle entier sur cette ligne de partage des eaux, et de plus, il tenait à disposer d’une vue sur les fortifications de Belfort notamment depuis Montreux-Jeune et Chavannes-sur- l’Etang. D’après l’historien régional, Joseph Quiquerez (Nastase) de Chavannes-sur- l’Etang, ancien notaire, Bismarck aurait même réussi, pour arriver à ses fins, à berner, après un repas copieux et bien arrosé, les plénipotentiaires français lors de l’élaboration des modalités du traité, en falsifiant la carte. -

Les Parents D'élèves Toujours Mobilisés

12 SUD TERRITOIRE Jeudi 27 juin 2019 BREBOTTE Éducation Les parents d’élèves toujours mobilisés À Brebotte, les parents tion d’occupation pacifique se d’élèves du RPI de répétera ce jeudi et vendredi l’Écrevisse ne baissent matin ; les parents ayant mis en pas les bras. Ils occu- place un roulement pour être peront à nouveau l’éco- présents « le plus possible ». Et le du village jeudi et l’action se poursuivra la semai- vendredi pour dénon- ne prochaine, lundi, mardi et cer la fermeture d’une vendredi. classe à la rentrée pro- Pour rappel, il manque moins chaine. de dix élèves pour assurer la pérennité de la classe. La con- eudi dernier, les parents séquence de cette fermeture se J d’élèves du regroupement traduira par une classe de CE2- pédagogique intercommunal CM1 à 27 élèves et de CM1- (RPI) de l’Écrevisse ont bloqué CM2 à 26 élèves. « En sachant l’école de Brebotte. Une occu- que nous avons déjà perdu des pation « bienveillante », com- enfants puisque leurs parents me ils le soulignaient. Cette ac- avaient annoncé les inscrire tion faisait suite à la ailleurs en cas de fermeture », confirmation par le comité dé- explique un parent d’élève. partemental de l’Éducation na- « C’est une spirale. » tionale de la suppression d’une classe du RPI qui regroupe les Écoles des champs et des élèves des communes de Bo- villes ron, Brebotte, Grosne, Recou- Dans cette situation, les élus vrance et Vellescot. locaux se sont montrés solidai- Les parents d’élèves, lors de l’occupation du 20 juin dernier, ont reçu le soutien des élus locaux et res de l’action. -

LISTE DES COMMUNES PAR CANTON De 1802 À 18701

LISTE DES COMMUNES PAR CANTON 1 de 1802 à 1870 ARRONDISSEMENT DE COLMAR: Canton d'Andolsheim: Andolsheim, Artzenheim, Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen, Fortschwihr, Grussenheim, Holtzwihr, Horbourg, Houssen, Jebsheim, Kunheim, Muntzenheim, Riedwihr, Sundhoffen, Urschenheim, Wickerschwihr, Widensolen, Wihr-en-Plaine. Canton de Colmar: Colmar, Sainte-Croix-en-Plaine. Canton d'Ensisheim: Biltzheim, Blodelsheim, Ensisheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Meyenheim, Munchhouse, Munwiller, Niederentzen, Niederhergheim, Oberentzén, Oberhergheim, Pulversheim, Réguisheim, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart. Canton de Guebwiller: Bergholtz, Bergholtz-Zell, Buhl, Guebwiller, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, Orschwihr, Rimbach-près-Guebwiller, Rimbach-Zell. Canton de Kaysersberg: Ammerschwihr, Béblenheim, Bennwihr, Ingersheim, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Ostheim, Riquewihr, Sigolsheim, Zellenberg. Canton de Lapoutroie: Bonhomme (Le), Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Orbey. Canton de Munster: Breitenbach, Eschbach-au-Val, Griesbach-au-Val, Gunsbach, Hohrod, Luttenbach, Metzeral, Muhlbach, Munster, Sondernach, Soultzbach, Soultzeren, Stosswihr, Wasserbourg. Canton de Neuf-Brisach: Algolsheim, Appenwihr, Balgau, Biesheim, Dessenheim, Geiswasser, Heiteren, Hettenschlag, Logelheim, Nambsheim, Neuf-Brisach, Obersaasheim, Vogelgrun, Volgelsheim, Weckolsheim, Wolfgantzen. Canton de Ribeauvillé: Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Ribeauvillé, Rodern, Rorschwihr, Saint- Hippolyte, Thannenkirch. -

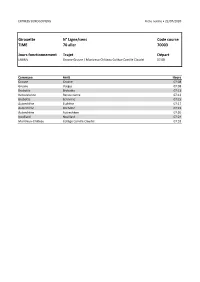

Girouette N° Ligne/Sens Code Course TIME 70 Aller 70003 Jours

EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70003 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Grosne Grosne / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:08 Commune Arrêt Heure Grosne Grosne 07:08 Grosne Vosges 07:08 Brebotte Brebotte 07:11 Recouvrance Recouvrance 07:12 Brebotte Ecrevisse 07:15 Autrechêne Eschêne 07:17 Autrechêne Rechotte 07:19 Autrechêne Autrechêne 07:20 Novillard Novillard 07:24 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:33 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70004 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Reppe Bourbet / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:15 Commune Arrêt Heure Reppe Bourbet 07:15 Reppe Etang 07:15 Reppe Reppe 07:15 Reppe Vie de Ban 07:16 Foussemagne Château Tuilerie 07:20 Foussemagne Ancienne Douane 07:21 Foussemagne Foussemagne 07:22 Foussemagne St Martin 07:23 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:35 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens Code course TIME 70 aller 70005 Jours fonctionnement Trajet Départ LMMJV Suarce Pont Suarcine / Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:16 Commune Arrêt Heure Suarce Pont Suarcine 07:16 Chavanatte Chavanatte 07:20 Chavanatte Croisée 07:20 Chavannes-les-Grands Chavannes-les-Grands 07:25 Chavannes-les-Grands Ruisseau 07:25 Boron Rue de Vellescot 07:35 Boron Boron 07:35 Boron Route de Grosne 07:36 Montreux-Château Collège Camille Claudel 07:50 EXPRESS SUNDGOVIENS Fiche norme • 22/07/2020 Girouette N° Ligne/sens -

Ein Herz Für Basel

Forum www.pro-bahn.ch Pro Bahn Schweiz • Pro Rail Suisse • Pro Bahn Svizzera Interessenvertretung der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs Info 1/19 Bild: SBB Ein Herz für Basel AS 2035: Die Metropolitanregion am Rheinknie braucht Investitionen Genervte Reisende: Die zunehmende Unpünktlichkeit der SBB Faszination Bahngeschichte: Zu Besuch im DB Museum in Nürnberg Editorial Inhalt Fokus «AS 2035» Vorberatende Kommission des Ständerats korrigiert die bundesrätliche Botschaft ���13/16 Die Ausbauten im Überblick �����������������14-15 Aktuell Ärgernisse: Verspätungen und FV-Dosto ������3 Gerhard Lob IC2000 werden modernisiert �����������������������4 Interview mit SBB-Kadermann Toni Häne ������5 Redaktor Neues Rollmaterial bei SOB und SBB ������������6 InfoForum Neue Bahnlinie eröffnet: Delle – Belfort ��������7 Vorbildlich: Bernmobil mit E-Bus ������������������8 Erhellende Statistik: Verkehr und Mobilität ���9 Nachrichten 1 & 2 �������������������������������� 10/17 Astuti: La vecchia linea del Ceneri ��������������11 Mehr Bahn für Basel nötig Citrap: Le rêve d’un «Hyper TEE» ���������������12 Mit dem Ausbauschritt 2035 (AS 2035) kommt in der ersten Woche der Frühlings- D Güterverkehr Session in diesem März das grösste Eisenbahn-Ausbauprojekt der Schweiz seit Der Schweizerzug und Swissterminal ����18-19 Bahn 2000 in den Ständerat� Martin Stuber, Vizepräsident von PBS-Zentralschweiz, hat die Botschaft des Bundesrats nochmals genau gelesen und Stärken sowie öVerreisen Schwachstellen herausgearbeitet (Seiten 13 und 16)� Vor allem -

Desserte Collège Camille Claudel

Transport scolaire Horaires valables à compter du 1er septembre 2016 Desserte Collège Camille Claudel Le matin : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi Horaire Horaire de d'arrivée Commune Arrêts desservis Lignes départ de la dans le commune collège Autrechêne Rechotte, Autrechêne, Eschêne TIME 07:18 07:33 Boron Rue de Vellescot, Boron, Rte de Grosne, TIME 07:35 07:50 Brebotte Brebotte TIME 07:10 07:33 Brebotte Ecrevisse TIME 07:15 07:33 Bretagne Bretagne, Carrefour TIME 07:45 07:50 Chavanatte Chavanatte, Croisée TIME 07:20 07:50 Chavannes Gds Chavannes les Grands, Ruisseau TIME 07:25 07:50 Cunelières Favernot, Cunelières, Secs Prés TIME 07:48 07:55 Fontaine Fontaine, Tilleul, lotissement Viot TIME 07:24 07:50 Fontenelle Fontenelle TIME 07:43 07:50 Foussemagne Ancienne Douane, Foussemagne, Saint Martin, Château Tuilerie TIME 07:20 07:35 Foussemagne Le Vernois, Foussemagne, Saint Martin TIME 07:42 07:55 Frais Frais TIME 07:32 07:50 Grosne Grosne, Vosges TIME 07:08 07:33 Grosne Eglise de Grosne TIME 07:40 07:50 Montreux Château Halte Fluviale TIME 07:48 07:50 Novillard Novillard TIME 07:23 07:33 Petit croix Sapins, Ragie Rondat, Petit Croix, Lotissement Pegoud TIME 07:46 07:50 Recouvrance Recouvrance TIME 07:12 07:33 Reppe Bourbet, Etang, Reppe, Vie de Ban TIME 07:15 07:35 Suarce Pont Suarcine TIME 07:16 07:50 Vellescot Vellescot TIME 07:42 07:50 Pour les communes ne figurant pas dans le tableau, pour des entrées décalées ou des sorties anticipées, consultez le calculateur d’itinéraires www.optymo.fr Arrêts dans votre commune : consultez la carte Trajets scolaires dans votre commune : consultez la liste Les tickets ne sont pas valables sur les transports scolaires.